《中國(guó)文化》第23期(2006年12月)

主 辦:中國(guó)藝術(shù)研究院《中國(guó)文化》編輯部

周 期:半年刊

出版時(shí)間:2006年12月

學(xué)人寄語(yǔ)

“國(guó)學(xué)熱”一自司近已風(fēng)行不少時(shí)間,現(xiàn)在升級(jí)為“國(guó)學(xué)火熱”,這本應(yīng)是從事中國(guó)傳統(tǒng)學(xué)術(shù)文化研究的我們歡喜贊嘆的。不過(guò)我不得不說(shuō),當(dāng)前對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)文化的研究和闡述,如就其深度、高度要求、部還不好用“熱”來(lái)形容。相反的,我倒有一種預(yù)感,害怕這種國(guó)學(xué)之“熱”難於持久,甚至弄不好轉(zhuǎn)化為國(guó)學(xué)的危機(jī)。目前有些現(xiàn)象,使我擺不脫這種杞憂。

對(duì)傳統(tǒng)學(xué)術(shù)文化的重視強(qiáng)調(diào),伴隨國(guó)家的走向崛起而來(lái),這是千載難逢、時(shí)不再來(lái)的大好事。但是中國(guó)的文化學(xué)術(shù)實(shí)在博大精深,我常想,在世界上為什么只有中國(guó)的歷史文化如此傳統(tǒng)久遠(yuǎn),這恐陷是比“李約瑟難題”更難回答的問(wèn)題,這樣的學(xué)術(shù)文化傳統(tǒng),是斷不能以現(xiàn)今廣泛存在的浮躁學(xué)園去學(xué)習(xí)、去研治的。浮噪學(xué)風(fēng)的根子在於功利化,而功利化正好同傳統(tǒng)學(xué)術(shù)的精粹是對(duì)立的。“為天地立心,為生民立命”,怎么能與功利的觀念動(dòng)機(jī)并存呢?以造樣的學(xué)風(fēng)去講國(guó)學(xué),勢(shì)將迷失學(xué)術(shù)的正脈,而國(guó)學(xué)終無(wú)真正振興之日。

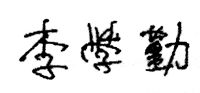

李學(xué)勤

2006年12月

編後記

回眸17年前,1989年盛夏,《中國(guó)文化》創(chuàng)刊之時(shí),在首期編後記中,我們申說(shuō)斯刊創(chuàng)辦之旨趣:“著眼點(diǎn)在學(xué)術(shù),目的是弘揚(yáng)文化。”此言的源出,就是“我們抱定的宗旨不變,仍如撰於去年年底的創(chuàng)刊詞所說(shuō)”——在該篇?jiǎng)?chuàng)刊詞中,主編提出:“深入的學(xué)術(shù)研究不需要熱,甚至需要冷;學(xué)者的創(chuàng)造力量和人格力量,不僅需要獨(dú)立而且常常以孤獨(dú)為伴侶。”兩年之後,《中國(guó)文化》第5期編後,又引用錢(qián)鍾書(shū)先生的話,重提“冷”、“熱”問(wèn)題:“大抵學(xué)問(wèn)是荒江野老屋中二三素心人商量培養(yǎng)之事,朝市之顯學(xué)必成俗學(xué)。”

生壽不及而立之年的張竹坡,點(diǎn)評(píng)他心目中的《金瓶梅詞話》,卻專門(mén)在“冷”、“熱”之間落筆著墨作文章,道是“冷熱金針”、“一部言冷言熱,何啻如花如火”。這“冷”、“熱”之間,原是人間天上一個(gè)大問(wèn)題,例如隨園居士憶其父尊之風(fēng)儀謂為“一雙冶眼看世人,滿腔熱血酬知己“(《隨園詩(shī)話》)例如黃宗羲論東林黨之謂“一堂師友,冷風(fēng)熱血,洗滌乾坤”(《明儒學(xué)案》)……學(xué)術(shù)乃至文化,亦下出此例外。

即如“國(guó)學(xué)”成為熱議話題,儼然是近來(lái)文化生活一大景觀。而早在上個(gè)世紀(jì)90年代,已經(jīng)有過(guò)類似的“國(guó)學(xué)熱”的討論,當(dāng)時(shí)謂之“80年代文化熱,90年代國(guó)學(xué)熱”。看來(lái)學(xué)術(shù)與文化的“冷”、“熱”亦如人情涼薄,可以反復(fù)、可以起伏;可以方生方死,可以或遠(yuǎn)或近。可以“熱”在“媒體”,可以“冷”在“研究”。本期劉夢(mèng)溪先生《論“國(guó)學(xué)”》一文,不啻於此“大熱”當(dāng)頭的冷靜分析之作,是耶非耶,俟乎知者。而范曾先生論“八大”,探其國(guó)滅家變後的“精神之裂變”,巨筆如櫞,神意相接,已超乎冷、熱,直入清涼世界。李零先生“唐突”《論語(yǔ)》,以“喪家狗”為題,尋解“東方聖經(jīng)”,言談微中之外亦是春江秋水,涼暖(“冷熱”)自知。來(lái)新夏先生游走於“方志”與“文學(xué)”之間,要亦不啻紅塵巨眼,熱結(jié)冶緣。傅杰先生細(xì)拈“說(shuō)文”,體貼前賢,理解同情中流露的,正是冷話熱腸,別具衹眼。

“魯學(xué)”一如“紅學(xué)”,自其創(chuàng)生之初,似熱實(shí)冷、似冷實(shí)熱、冷冷熱熱、風(fēng)風(fēng)雨雨,華服遍被而又甘苦自知,下由讓我輩後學(xué)時(shí)時(shí)追憶張愛(ài)玲一句酷論人生的話:“是一襲華美的袍、裏面爬滿了虱子。”本期特設(shè)《魯迅專頁(yè)》,推出錢(qián)理群先生兩篇力作,正是於此驟冷驟熱的世風(fēng)時(shí)風(fēng)當(dāng)中,咬嚼出一點(diǎn)士氣文氣的勁道與力度。

“明清文化思潮”與“現(xiàn)代文化現(xiàn)象”向?yàn)楸究既に龋酒跅钐焓⒈逍⑤妗⑧嵟鄤P、夏曉虹、吳存存、秦燕春諸家之文,或從詩(shī)歌考論到政治斡旋,或從晚明“茶道”到晚清“盛宴”,或從書(shū)畫(huà)妙眼到紅塵花譜,幾代學(xué)人皆於此興味不減,莊諧交并,熱衷復(fù)又冷觀。

至於王春瑜先生為自著《看了明朝就明白》所寫(xiě)之風(fēng)格獨(dú)特的序言;程巢父先生敘介晚清詞宗朱疆村獎(jiǎng)薦嶺南窮老陳海綃的學(xué)林嘉話;陳泳超先生考瀟湘入詩(shī)所復(fù)原的清情綿渺的原典故實(shí);季蒙先生意致明快地點(diǎn)評(píng)胡適的教育論著——均為不可不讀之作。

至於學(xué)術(shù)、思想、知識(shí)、趣味之關(guān)係種種,我輩晚學(xué)不敢大言擅斷。略謂知識(shí)中雖并不必然涵蓋思想,但思想?yún)s是學(xué)術(shù)建構(gòu)的靈魂,其具體表現(xiàn)則不妨千變?nèi)f化,或盛幟高張,或大義微言,春秋時(shí)有隱筆,臧否無(wú)非笑談。故“趣味”一端,前賢或曰,“趣味”不可言說(shuō),一“說(shuō)”便難逃“俗”譏。但治學(xué)、做人、為文、用情,又不可毫無(wú)“趣味”。HUizinga在《游戲的人》一書(shū)中,曾對(duì)Frobenius精彩的人類文化定義有所發(fā)揮,謂之為EinsausdemnaturlichenSeinaufgestiegenenSpieles(一個(gè)從自然存在中上升了的游戲)。這是人類天性中不能省略的非功能性成分:快樂(lè)和情感往往先在於、優(yōu)越於功利與生存。一如上個(gè)世紀(jì)有才華的中國(guó)小說(shuō)家王小波所說(shuō),“有滋有味”的日子莫要因?yàn)槲幕瘜W(xué)術(shù)的幌子弄得沒(méi)意思了。又如上上個(gè)世紀(jì)有才華的中國(guó)詩(shī)人龔自珍有謂,“早被家常磨慧骨,莫因心病損年華”——這些才人強(qiáng)調(diào)講究的,俱是這個(gè)能夠靈動(dòng)起來(lái)的有“趣”有“味”的人的本體。經(jīng)由此意,則本期披載之諸家之文,均可謂慧質(zhì)詩(shī)心而又功力穩(wěn)健之作,想必亦是讀者所樂(lè)見(jiàn)者。

17年前刊發(fā)的創(chuàng)刊詞,在論及本刊之宗旨時(shí),嘗謂“深入地創(chuàng)造性地研究中國(guó)文化生發(fā)和發(fā)展的歷史,并在當(dāng)今世界文化的大背景下,通過(guò)不同文化系統(tǒng)的參證比較,探討中華文化的特質(zhì)和整合規(guī)律,促進(jìn)文化復(fù)興,推動(dòng)現(xiàn)代化的進(jìn)程”;又說(shuō)“學(xué)術(shù)乃天下之公器,衹求其是,不標(biāo)其異。新,固然是人心所想往;舊,亦為人情所依戀”,關(guān)鍵乃在“獨(dú)立”與“自由”、“自由才能獨(dú)立”,“即使物鏡不自由,學(xué)者的心境也應(yīng)獲得自由”——作為一種“理想”的表達(dá),這些“舊話”,其實(shí)還是嶄新的。

《中國(guó)文化》創(chuàng)刊5周年之際、第10期(1994年8月)編後有云,斯刊初創(chuàng)之際,“願(yuàn)望并沒(méi)有這樣奢侈,以為出版五期、六期,就已經(jīng)很不錯(cuò)了。誰(shuí)知今天居然能

夠以特大號(hào)慶賀她的五歲生日”——其心路曲折,世路波折,有云乎是。但如今以過(guò)“志學(xué)”之歲的《中國(guó)文化》,畢竟還是即將安穩(wěn)迎來(lái)她的十八歲生曰。俚俗謠諺有云,“女大十八變”,日常智慧或言,“萬(wàn)變不離其宗”——“道”盡於此耶?

是為本期編後。

文章分頁(yè): 1 2