唐代服飾

唐代衣冠服飾承上啟下,博采眾長,是我國古代服飾發(fā)展的重要時期。據(jù)史書記載和考古發(fā)掘證明,唐代紡織業(yè)很發(fā)達,能生產(chǎn)絹、綾、錦、絁、羅、布、紗、綺、綢、褐等紡織品,且絲織品花色繁多,光彩奪目。唐代的絞纈織物,有小簇花樣,如蝶,如梅。染色工藝還有“夾纈”、“蠟染”,產(chǎn)品花樣翻新,琳瑯滿目。唐代藝術(shù)園地絢麗多彩,山水畫、人物畫,馳名中外,高超的藝術(shù)造型和獨特的審美觀念給當時的服飾設計創(chuàng)造了優(yōu)越的條件。唐代服飾的特點是:官服質(zhì)地款式更加講究,幞頭形制富于變化,品色衣形成制度,胡服頗為盛行,女服艷麗多彩。

中國的絲綢工業(yè)發(fā)展到隋朝,已經(jīng)逐漸走向了成熟,而到了唐代,絲織品的品種結(jié)構(gòu)、圖案紋飾、印染技術(shù)都達到了鼎盛時期。這一點,我們從書上記載的安樂公主的“百鳥裙”就可知一二:此裙“正看為一色,旁視為一色,日中為一色,影中為一色。百鳥之狀,并見裙中。”不僅衣服的顏色會隨著視角的不同而變化,而且裙上還可以分辨出影影綽綽的百鳥形狀。當然,今天的人們并沒能幸運地見過這件百鳥裙。因為再好的絲綢也經(jīng)不住時間的消磨。然而1987年,對法門寺塔進行修葺的考古學家們打開地宮后,意外地發(fā)現(xiàn)了約七百余件唐朝的絲綢制品。其數(shù)量之多,品種之豐富,使得當時進行文物清理工作的專家們都不由發(fā)出驚嘆:“這里是一座唐代絲織品倉庫!”這七百余件絲織品幾乎囊括了唐代絲綢的所有品類,而且無論是綾羅綺紗,還是絹繡錦帛,每一件都是絲綢中的瑰寶。提花羅,紅錦,扁平細薄、平滑如紙的繚綾等更是上品。

現(xiàn)代人對唐代詩人在詩中所提到的“蹙金繡”、“盤金絨”之類絲織品為何物并不明白,認為那只是詩人浪漫的想象。但實際上,這些曾經(jīng)在詩句中提到過的印花描金、貼金、捻金、織金等絲織繡品都在法門寺地宮中現(xiàn)身了。其中最為有名的“織金錦”更是讓人大開眼界。地宮中的這塊“織金錦”,是現(xiàn)存最早的一塊用金絲制成的錦緞。這種金絲與通常概念上的金絲有所不同,它的直徑只有0.1毫米左右,比頭發(fā)絲還細,是以絲線為芯,以金線一圈圈纏繞而成,一米長的金絲要繞3000多圈。武則天供養(yǎng)的繡裙就是用這種織品制成的,為古今絲織法中一絕。而這塊“織金錦”所使用的刺繡針法,是用繡線將較粗的雙線拼成花紋圖案固定在繡底上,技術(shù)要求非常高。加之金線制作不易,價格非常昂貴,所以即使是在唐代,這種繡品都是極為少見的,而法門寺卻存有這么珍貴的絲織品,可見當時人對佛教信仰之虔誠,出手之闊綽。

值得注意的是,錦雖好,但“錦繡山河”、“錦衣玉食”等詞中的錦卻不是上面所提到的錦,這里的“錦”實際上是對絲織品中“綺”的一種比喻用法。綺是表示絲織品的詞中少數(shù)幾個由“美麗”轉(zhuǎn)義的詞之一。綺是平地上起斜花的一種美麗、輕柔的布料。古代波斯人稱中國為Cini,而印度人則稱中國為China。之所以有這種說法,據(jù)學者考證,就是和綺有關。外國人首次接觸中國,就是從絲綢開始的,而綺這種漂亮的衣料又給了他們尤為深刻的印象,他們驚嘆于綺的神奇,古波斯人和古印度人都知道在他們的東方有一個“綺”國。

陜西法門寺地宮出土唐代繡品

-

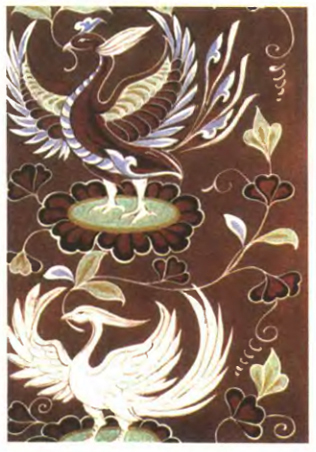

甘肅省敦煌出土

-

大英博物館藏

據(jù)莫高窟139窟晚唐壁畫女供養(yǎng)人衣圖案所繪的鳳銜花枝圖案具有明顯的寫實風格,表現(xiàn)了這一時期服飾圖案的主流趨勢。