中國歷代名剎、高僧簡介(十一)

下面簡介青海主要藏傳佛教寺廟和高僧:

13、塔爾寺??

青海藏傳佛教格魯派主要寺院,位于青海湟中縣魯沙爾鎮(zhèn)南面的蓮花山中,距省會西寧市25公里。藏文原名為袞本賢巴林(意為10萬佛慈民洲)。

塔爾寺為漢族對這個寺院的俗稱,得名于寺中大金瓦殿內(nèi)紀(jì)念宗喀巴的大銀塔。塔爾寺是青海省藏傳佛教中的第一大寺院,與西藏的甘丹、哲蚌、色拉、扎什倫布寺和甘南的拉卜楞寺并稱為我國藏傳佛教格魯派(俗稱黃教)六大寺,是格魯派僧人和信教群眾的宗教活動中心之一。由于它修建在宗喀巴誕生地青海湟中縣魯沙爾,又流傳著宗喀巴的一些事跡,也就成為格魯派圣地之一,稱為“安木多袞本”,在格魯派中占有較為重要的地位。

青海湟中縣格魯派圣地塔爾寺

塔爾寺始建于明朝嘉靖三十九年(1560),該寺所在地魯沙爾是藏傳佛教最大的流派格魯派始祖宗喀巴誕生地。關(guān)于宗喀巴創(chuàng)建黃教及其學(xué)術(shù)思想,亦在西藏甘丹寺中加以簡介,這里只補(bǔ)充與塔爾寺有關(guān)情況。相傳宗喀巴于1357年藏歷10月10日誕生在“宗喀”,故人們尊稱他“宗喀巴”。宗喀巴從小聰明過人,3歲進(jìn)夏宗寺受近事戒。7歲入夏瓊寺受沙彌戒,在此隨高僧端智仁青學(xué)經(jīng)9年,16歲離開夏瓊寺徒步赴衛(wèi)藏學(xué)法,后來到后藏,朝拜各派名寺,遍訪高僧名師,刻苦研習(xí)法學(xué),29歲在雅隆地區(qū)南杰拉康寺受比丘戒。34歲時對佛教密乘教典、灌頂諸法均有很深的造詣,并到處去講經(jīng)講法,在佛教界乃至社會上的地位不斷提高。宗喀巴離家赴藏一心學(xué)法多年,其母香薩阿切思兒心切,讓人捎去自己的一束白發(fā),意在告訴他老母已白發(fā)蒼蒼,希望他回來一晤。宗喀巴為佛教事業(yè)決意不返,給母親和姐姐各捎去一幅用自己的鼻血畫成的自畫像和獅子吼佛像,并在信中寫到:“若能在我出生地點(diǎn)用10萬獅子吼佛像和菩提樹為胎藏,修建一座佛塔,就如同我見面一樣。”1379年,其母與眾信徒按宗喀巴的意愿,用石片砌成一座蓮聚塔,這便是塔爾寺最早的建筑物。1577年在此塔旁建了一座明制漢式佛殿,稱彌勒殿。由于先有塔,爾后才有寺,安多地區(qū)的漢族群眾便將二者合稱為塔爾寺。

塔爾寺大金瓦殿內(nèi)宗喀巴塑像

塔爾寺在格魯派的教區(qū)劃分上,基本屬于哲邦寺領(lǐng)導(dǎo)的系統(tǒng),即隸屬于西藏哲蚌寺郭莽扎倉的桑洛康村。塔爾寺在解放前,有僧侶1000多人,舉行各種法會時達(dá)3000余人。僧侶除來自與該寺有密切關(guān)系的西納寺六部外,海東各縣的藏族、土族,以及海南、海西、海北的蒙族及藏族。由于內(nèi)蒙等處的蒙族群眾對該寺有虔誠的信仰,因而這些地區(qū)的蒙民,在該寺出家為僧者大有人在。此外,蒙古人民共和國的個別蒙民,也有在此出家者,成為蒙古族僧侶及蒙古族活佛。塔爾寺有歷來轉(zhuǎn)世的活佛80余人,著名的有駐京呼圖克圖3人,即阿嘉呼圖克圖、賽赤呼圖克圖(亦譯作噶勒丹錫勒圖呼圖克圖)和拉科呼圖克圖。此外,海東等地著名活佛大都在塔爾寺有嗄爾瓦(意為府邸),列為該寺的一員。如土觀、卻藏、香薩等等。塔爾寺的駐京呼圖克圖及賽多諾們汗等還在內(nèi)蒙及新疆等地領(lǐng)有屬寺。1958年宗教改革后,藏區(qū)宗教活動停止,僧人被遣送出寺。

塔爾寺占地面積600余畝,寺院建筑分布于蓮花山的一溝兩面坡上。寺院依山勢建筑,殿宇高低錯落,交相輝映,氣勢壯觀。位于寺中心的大金瓦殿,綠墻金瓦,燦爛輝煌,是該寺的主建筑,它與小金瓦殿(護(hù)法神殿),大經(jīng)堂,彌勒殿,釋迦殿,依詁殿,文殊菩薩殿,大拉讓宮(吉祥宮),四大經(jīng)院和酥油花院,跳神舞院,活佛府邸,如來八塔,菩提塔,過門塔,時輪塔,僧舍等建筑形成了錯落有致,布局嚴(yán)謹(jǐn),風(fēng)格獨(dú)特,集漢藏技術(shù)于一體的宏偉建筑群。

八寶如意塔???

位于寺前廣場。據(jù)說,這八個塔是為紀(jì)念佛祖釋迦牟尼一生之中的八大功德而建造的,建于1776年。其造型大同小異,塔身高6.4米,塔底周長9.4米,底座面積5.7平方米。塔身白灰抹面,底座青磚砌成,腰部裝飾有經(jīng)文,每個塔身南面還有一個佛龕,里面藏有梵文。

寺前廣場上的八寶如意塔

大金瓦殿???

位于全寺正中。藏語稱為“賽爾頓慶莫”,即金瓦的意思。其建筑面積為450平方米。大金瓦殿初建于公元1560年,后于公元1711年,用黃金1300兩,白銀一萬多兩改屋頂為金頂,形成了三層重檐歇山式金頂,后來又在檐口上下裝飾了鍍金云頭、滴水蓮瓣。飛脊裝有寶塔及一對“火焰掌”。四角設(shè)有金剛套獸和銅鈴。底層為硫璃磚墻壁,二層是邊麻墻藏窗,突出金色梵文寶鏡,正面柱廊用藏毯包裹,殿內(nèi)還懸掛著乾隆皇帝御賜的金匾,匾額題字為”梵教法幢”。進(jìn)入大金瓦殿內(nèi),迎面矗立著12.5米高的大銀塔,這就是宗喀巴誕生的地方。大銀塔以純銀作底座,鍍以黃金,并鑲嵌各種珠寶,裹以數(shù)十層白色“哈達(dá)”,以示高貴。塔上有一龕,內(nèi)塑有宗喀巴像,塔前陳放有各式酥油燈盞,銀鼓號角,玉爐金幢。梁枋上布滿了帷、幡、繡佛、圍帳及布陳天花藻井,層層哈達(dá),琳瑯滿目。整個建筑莊嚴(yán)大方,雄偉壯觀,陽光之下,金光燦爛,光彩奪目。

宗喀巴誕生地大金瓦殿

小金瓦寺???

又名為護(hù)法神殿。初建于明朝崇禎四年(1631)。寺中回廊陳設(shè)野牛、羊、熊、猴等標(biāo)本。據(jù)說,這些走獸標(biāo)本象征一切惡魔鬼怪已被神征服。殿的左邊有一匹白馬標(biāo)本,相傳是三世達(dá)賴?yán)飶奈鞑乩_到青海塔爾寺騎的。三世達(dá)賴?yán)锍菟査轮螅ッ晒艂鹘?jīng)說道,這匹白馬怎么也不肯走,于是便留下來,不久,馬不食而死。后人把它當(dāng)神馬,和家神陳列供奉。

小金瓦殿

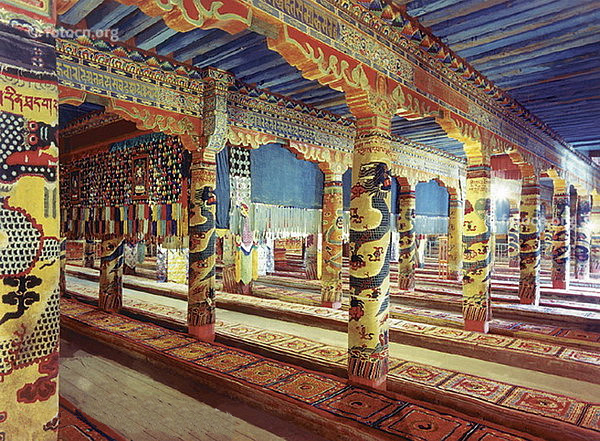

大經(jīng)堂???

大經(jīng)堂是土木結(jié)構(gòu)的藏式平頂建筑,是塔爾寺建筑中規(guī)模最大的。其建筑面積近2千平方米,是擁有168根大柱的大型經(jīng)堂,初建于明朝萬歷三十四年,即公元1606年。它是寺院喇嘛集中誦經(jīng)的地方,堂內(nèi)設(shè)有佛團(tuán)墊,可供千余喇嘛集體打座誦經(jīng)。內(nèi)部陳設(shè)非常考究,飾有黃、紅、綠、藍(lán)、白五色的幡、幃和各式天花藻井,滿堂林立;還有珍貴的大型堆繡掛佛、刺繡佛;梁檐上繪有藏式風(fēng)格的圖案花紋,彩畫細(xì)膩生動。殿內(nèi)大柱都由龍鳳彩云的藏毯包裹,整個經(jīng)堂五彩繽紛,富麗堂皇。在1千多平方米的屋面上,按照宗教法制和西藏傳統(tǒng)藝術(shù)、裝有銅制鎦金的金鹿法輪、各式金幢、寶瓶、寶塔、寶傘和倒鐘等,把一個單調(diào)的草泥平頂打扮得絢麗多彩。遠(yuǎn)眺平頂,金碧輝煌,給人以威嚴(yán)之感。

大經(jīng)堂

小花寺??

小花寺又名長壽佛殿,是為七世達(dá)速喇嘛念長壽經(jīng)而建的,故名長壽佛殿。它已形成一個小型院落。正面為硫璃磚墻突出的小門,玲瓏別致。院內(nèi)種有菩提樹,樹葉茂盛,濃蔭蔽日,清潔優(yōu)雅。殿內(nèi)塑有釋迦牟尼等佛像三十多座。木刻浮雕,層層重疊,佛龕背景,雕木繪金。手工雕飾精湛細(xì)致,是塔爾寺木刻藝術(shù)的結(jié)晶所在。其外形為二層代檐廊重檐歇山頂、屋頂四角翹起,斗拱精巧明快,猶如一幅優(yōu)美的木雕畫圖。

展佛???

塔爾寺最隆重的宗教活動之一:即請出放置一年的巨大佛像在露天展示,一方面從保護(hù)的角度,防霉變和蟲咬,更重要的是寺廟僧人和信教群眾對佛祖朝拜供養(yǎng)的一種特殊方式。佛像實(shí)際是一種特制的大唐卡,它是一種卷軸畫中極其稀少的珍品。展佛之日,當(dāng)東方第一縷曙光照射到大地之時即為佛像展開的最佳時辰,故展佛又稱曬佛。曬大佛,在每年農(nóng)歷四,六月兩次法會時舉行,意思是為紀(jì)念釋迦牟尼誕生,成道,涅磐和彌勒出世及宗喀巴誕生,涅磐。塔爾寺有“獅子吼”,“釋迦牟尼”,“宗喀巴”,“金剛薩捶”四種巨大的堆繡佛像,每次只曬一種,在寺院山坡上展曬。大佛長十余丈,寬六七丈,從山頂一直展到山腰,氣勢壯觀,供數(shù)萬游客信徒瞻仰膜拜。

“展佛”結(jié)束后,在塔爾寺內(nèi)的廣場上就要舉行跳神,喇嘛們帶上各種的假面,跳起了各種宗教舞蹈。在跳神的同時,喇嘛還要念經(jīng)祈禱,演藏戲,這是寺廟一年一度表演宗教藝術(shù)的舞臺,是人神聯(lián)歡的盛會。

塔爾寺“曬大佛”

塔爾寺有著濃厚的學(xué)術(shù)和藝術(shù)氛圍。它是青海省佛學(xué)院的最高學(xué)府,現(xiàn)設(shè)有顯宗、密宗、時輪、醫(yī)明四大經(jīng)院,(藏語分別稱為參尼、居巴、丁科、曼巴札倉)。顯宗學(xué)院設(shè)在大經(jīng)堂,是塔爾寺最早的一所學(xué)府,主要學(xué)習(xí)佛學(xué)顯宗理論,認(rèn)為顯宗是佛教的根本。學(xué)員在10至15年內(nèi)學(xué)完《釋量論》、《現(xiàn)觀莊嚴(yán)論》、《入中論》、《戒律本論》、 《阿毗達(dá)磨俱舍論》,可獲得“噶然巴”格西稱號。密宗學(xué)院傳授“三密大法”,即通過身密、口密、意密可達(dá)到佛境,這種意境便是“即身成佛”,經(jīng)過3至5年的學(xué)習(xí),考試成績合格者授予“歐然巴”格西學(xué)位。醫(yī)明學(xué)院是研究藏醫(yī)學(xué)的學(xué)府,經(jīng)過長期的實(shí)踐,形成了獨(dú)特的藏醫(yī)學(xué)理論體系,經(jīng)答辯核準(zhǔn),可授予“曼然巴”學(xué)位。時輪學(xué)院是研習(xí)天文歷算的學(xué)府,經(jīng)考試成績優(yōu)秀者,可授予“澤然巴”格西學(xué)位。這些學(xué)位,相當(dāng)于現(xiàn)在的博士學(xué)位。獲得這些學(xué)位的僧人,深受僧俗尊敬,在寺院享有很高的地位。另有欠巴札倉,是專門學(xué)習(xí)佛教音樂、舞蹈的法舞學(xué)院,但不在正規(guī)扎倉之列。此外,塔爾寺還附設(shè)有跳神院,這是講習(xí)跳神舞蹈之所。塔爾寺里的印經(jīng)院專門印經(jīng)典著作,制版、刻版、印版、印刷、洗版、裁裝等機(jī)構(gòu)健全。這里印制的各種經(jīng)典著作,不僅供給本寺和省內(nèi)藏傳佛教寺院僧人學(xué)習(xí)用書,還銷往西藏、甘肅、四川、內(nèi)蒙等地的寺院,在保存、交流和發(fā)展佛教文化方面做出了貢獻(xiàn)。該寺阿嘉一世的有關(guān)文學(xué)著作,賽多羅桑楚丞及阿拉夏丹達(dá)爾等有關(guān)藏文語言學(xué)方面的著作,在蒙藏地區(qū)享有盛名。

塔爾寺的壁畫、堆繡僧人的酥油花塑像是聞名遐爾的藝術(shù)“三絕”:

酥油花?????

最早產(chǎn)生于西藏苯教,是施食供品上的小小貼花。另有傳說稱641年文成公主進(jìn)藏,帶去一尊釋迦牟尼12歲等身像并將其供奉于拉薩的大昭寺,吐蕃人民用酥油做成花供獻(xiàn)于佛前,以示崇敬之心,后各藏傳佛教寺院相繼使用,視為禮佛珍品,獻(xiàn)酥油花遂成為正月祈愿大法會的重要內(nèi)容。在發(fā)展過程中,酥油花的塑造方式、花色品種、內(nèi)容題材和工藝技巧都不斷發(fā)生著變化。1409年,宗喀巴大師首次在拉薩大昭寺發(fā)起祈愿大法會時,組織制作了大型立體人物群像的酥油花供奉于佛前。此后,酥油花傳入宗喀巴大師的誕生地塔爾寺,在此相沿成習(xí)。每年正月十五日,皓月升起,華燈初放,塔爾寺便迎來了一年一度的元宵酥油花燈節(jié),人們做花、賞花,祈求吉祥平安,幾百年來從未中止。酥油花展出時還有十多人組成的小型樂隊在旁伴奏。

酥油花的原料十分講究,需用上年塑制酥油花后拆除下來的陳舊酥油和精細(xì)草木灰摻和成韌硬的黑色胎料,方可制胎塑形。塑造時,溫度要求較高,制作難度較大。酥油花的制作分扎骨架、制胎、敷塑、描金束形、上盤、開光六道工序。一架酥油花,從整體來看,亭臺樓閣數(shù)十座,人物、走獸動輒以百計,大至一兩米的菩薩金剛、小至十?dāng)?shù)毫米的花鳥魚蟲無所不備,浮雕與圓雕結(jié)合,人物與景物結(jié)合,佛界與凡間結(jié)合,動態(tài)與靜態(tài)結(jié)合,時空分而不斷,物象繁而不亂,色彩繽紛,渾然一體,令人嘆為觀止。

塔爾寺的大型酥油花以宗教題材為主,如《釋迦牟尼本生故事》、《釋迦牟尼十二行傳》、《蓮花生本傳故事》、《宗喀巴本傳故事》等,兼及藏戲、神話傳說和歷史人物,如《文成公主進(jìn)藏》。另外還有一些別致的小型酥油花。由于不受時空限制,酥油花彩塑尤其擅長以大場面來表現(xiàn)復(fù)雜情節(jié),繼承佛教壁畫中“異時同地”的處理方法,在一個有限空間里可將幾十個故事情節(jié)在一個畫面上以連環(huán)畫的形式縱橫交錯穿插進(jìn)行,看上去繁而不亂、渾然一體,如大型酥油花《釋迦牟尼生平故事》。80年代制作的大型酥油花名作《文成公主》,主要以近三百個人物和長安、日月山、江河源、拉薩等地理背景構(gòu)成,其中協(xié)調(diào)地配飾著奇花異草,漢藏民族和睦友好的歷史場面得以逼真再現(xiàn),非常壯觀。

塔爾寺設(shè)有“上花院”和“下花院”兩個專門制作酥油花的機(jī)構(gòu),每院有藝僧二十人左右,這些藝僧一般在十五六歲入院,終身從藝。酥油花制作技藝主要靠口手相承、師徒相傳。上、下兩個花院分別有總監(jiān)(稱“掌尺”)主持,決定當(dāng)年酥油花的題材、構(gòu)圖、制作分工等事項。現(xiàn)在塔爾寺酥油花制作技藝的主要傳承人有扎西尼瑪、羅藏龍珠、尕藏加措、加陽謝熱、智華若子等。

1958年宗教改革后,藏區(qū)宗教活動停止,僧人被遣送出寺。至20世紀(jì)80年代恢復(fù)酥油花制作時,大部分著名藝僧已相繼去世。酥油花作品極易變形,無法長期保存,這使傳統(tǒng)技藝在傳承中不容易得到固定的范本,應(yīng)進(jìn)一步加大對酥油花制作技藝的保護(hù)力度,使這一富于特色的民族手工藝長久存留于世間。

酥油花彩塑

壁畫???

塔爾寺的壁畫是我國繪畫寶庫之一,壁畫遍繪于寺內(nèi)的主要殿堂,尤其在瞻廊、回廊、前廊等處為多,全寺保存完好的大小壁畫千余幅,對殿宇建筑起著很好的美化作用。壁畫以它多姿的形象,生動的色調(diào),豐富的色彩、內(nèi)容,別具一格的畫面而聞名于世。

塔爾寺壁畫屬藏傳佛教畫系,其畫風(fēng)與漢畫不同,具有濃郁的印藏風(fēng)味。其內(nèi)容和人物大都取材于佛經(jīng)故事和密宗經(jīng)典。畫面配有眾多的自然景色,使人物活躍于花草樹木、藍(lán)天大地,高山河流,亭臺樓閣之中,畫面構(gòu)思巧妙,布置井然,色調(diào)和諧,精巧細(xì)膩,層次分明,人物形象,千姿百態(tài),栩栩如生。壁畫顏料采用石制礦物染料,色澤絢麗,經(jīng)久不變。是塔爾寺壁畫特有的一大長處。

塔爾寺壁畫的基本色是紅、黃、藍(lán)三種,兼用綠、白多色,色彩豐富、艷麗。而用色更為鮮美、明快,多采用對比的手法,冷、暖色交替使用,層次分明。在用冷、暖色表現(xiàn)人物的性格,則是該寺壁畫特點(diǎn)之一。姿態(tài)和善安祥的用暖色調(diào);性格兇狠猙獰的用冷色調(diào),這就強(qiáng)烈地突出了主題,獲得一種明艷醒目、富麗堂皇的效果,給觀眾極為深刻的印象。有的筆鋒細(xì)得像針尖,在大拇指大小的一點(diǎn)布上,就繪有一個完整的佛像,服裝雖然繁雜,但卻十分鮮明。既是雕刻在深綠色琉璃磚墻上的一束束花草,那紅色、黃色、藍(lán)色、綠色,多像是寺院附近野生的馬蘭草、饅頭花、蜜罐罐一樣,富有生機(jī)。其工藝精細(xì)得就是抹去了顏色,那花瓣花蕊、花莖和葉片,依然清晰可辨。不愧為塔爾寺藝術(shù)的“一絕”。

塔爾寺壁畫皆是宗教畫,很多是佛教經(jīng)典的插圖,例如大經(jīng)堂正面和南側(cè)墻上,便是巨大連幅的佛教神話和寓言故事。其中,上講經(jīng)院里十三幅布幔畫更是揚(yáng)名遠(yuǎn)近:正中墻上的九幅畫,中間一幅是身著大紅鑲金袈裟、頭戴桃形尖頂黃帽端坐“寶位”的“寶貝佛”(民間對宗喀巴的尊稱),面望大金瓦殿,目光炯炯有神,顯得十分威嚴(yán)。那左右八幅繪的是密宗佛像,采用的是意象創(chuàng)作手法,畫面上的人有三頭六臂,有的多頭多臂,意為神通廣大,法力無邊,有回天之力的神功。外圍還有許多身披袈裟虔誠誦經(jīng)的佛像,他們個個穩(wěn)坐蓮花臺,手捻佛珠串,身邊祥云繚繞,龍鳳呈祥,呈現(xiàn)出一派神話景象。

塔爾寺壁畫的它制作和表現(xiàn)方式來看,大致可分為三種:一種是布幔畫,先在白布上繪好畫面,然后根據(jù)放置的墻面大小嵌以木框,裝釘于墻壁之上。一種是墻壁畫,就是經(jīng)過處理的潔白墻壁上,直接繪以各種題材的壁畫。再一種是墻面上嵌木板進(jìn)行干燥刨光處理,用膠和石膏合成白漿打底子,在上面再繪各式畫圖。那寺上經(jīng)殿的檐下柱頭、梁枋、斗拱、飛檐出椽上的繪畫也屬后一種。

塔爾寺壁畫

堆繡?????

是唐卡的一種,又叫剪貼、補(bǔ)花,是在布幔上用各色布塊(綢緞)粘貼、堆砌的大小佛像和周圍點(diǎn)綴的花卉圖案。它是塔爾寺獨(dú)有的一種地方民族手工藝品。塔爾寺堆繡題材是以表現(xiàn)佛的各種活動為主。單幅多為各種佛、菩薩、護(hù)法神、密宗金剛、八瑞相、寶馬、白象、噴焰摩尼等圖案,聯(lián)幅畫面多為佛教故事和神話故事。

塔爾寺大經(jīng)堂中懸掛著“十六尊者(羅漢)顯神通”和“八仙過海”兩幅大型堆繡佳作。堆繡藝僧依照藏傳佛教十六羅漢和八仙各自的神通,根據(jù)自己的豐富想象和審美經(jīng)驗,堆繡出個性鮮明、形態(tài)表情各異的十六羅漢及八仙形象。他們或降龍、或伏虎、或鎮(zhèn)魔、或返老還童,其造型皆靜中有動、生動傳神、惟妙惟肖。塔爾寺每年農(nóng)歷四月、六月兩次大法會上所曬的“大佛”,也是藝僧們在巨幅錦幔上堆繡的大型佛像。

塔爾寺堆秀

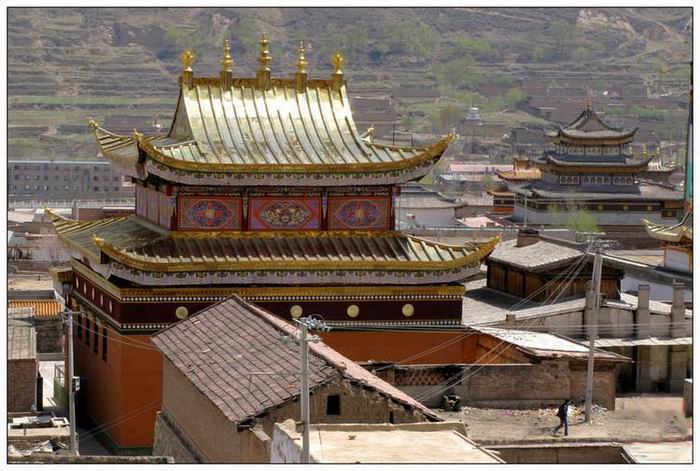

14、隆務(wù)大寺???

青海藏傳佛教格魯派主要寺院,位于黃南藏族自治州同仁縣隆務(wù)鎮(zhèn)。隆務(wù)鎮(zhèn)西南角山底下有數(shù)十座經(jīng)堂’佛殿及數(shù)以千計僧舍組成的佛教園林建筑群,這就是赫赫有名于藏區(qū)的藏傳佛教寺院隆務(wù)寺。隆務(wù)鎮(zhèn)由該寺而得名。“隆務(wù)”系藏語,意為農(nóng)業(yè)區(qū)。隆務(wù)寺,藏語全稱為“隆務(wù)德慶卻科爾林”。這個寺院在解放前是安木多地區(qū)僅次于塔爾寺與甘肅拉卜楞寺政教合一的大寺院,也是安木多藏區(qū)的古老的寺院和與內(nèi)地封建王朝聯(lián)系較密切的寺院。隆務(wù)寺在黃南州轄有10幾座屬寺。據(jù)《安多政教史》所載,主要有隆務(wù)鎮(zhèn)的投毛寺、投毛恰尕寺(現(xiàn)在吳屯上、下莊寺);蘭彩鄉(xiāng)的葉什姜寺;黃乃亥鄉(xiāng)的扎西其寺、隆務(wù)貢寺;麻巴鄉(xiāng)的乙格寺;保安鄉(xiāng)的當(dāng)格寺、沙尕夏寺;雙棚西鄉(xiāng)的西關(guān)寺;加吾鄉(xiāng)乙格寺;曲庫乎鄉(xiāng)的達(dá)江寺;扎毛鄉(xiāng)的德欽寺;宗俄寺、宗噶寺以及已消亡的宗賽寺、多熱卡索寺、宗瑪寺、曲瑪爾寺和卡貢拉當(dāng)寺等寺院。屬寺多為一世夏日倉及其弟子所建。隆務(wù)寺的香火村莊主要有原隆務(wù)鎮(zhèn)七莊、麻巴七莊、四寨子、浪加、吉卡三莊、加吾浪倉、賽龍巴三莊、曲庫乎鄉(xiāng)、澤庫的和日鄉(xiāng)、寧秀鄉(xiāng)、賽山川三地以及上下和日年桑等。此外,隆務(wù)河流域的其它農(nóng)牧區(qū)亦為隆務(wù)寺的勢力范圍。

青海黃南藏族自治州隆務(wù)大寺

隆務(wù)寺歷史悠久,據(jù)記載最早建于元代大德五年(1301)左右,當(dāng)時為藏傳佛教薩迦派寺院,規(guī)模較小。明洪武三年(1370),明王朝推行“因俗以治”民族政策,準(zhǔn)建隆務(wù)寺。宣德元年(1462),名僧三木旦仁欽重建隆務(wù)寺。其弟羅哲森格為當(dāng)時隆務(wù)寺的宗教領(lǐng)袖,是一位精通大小五明、佛學(xué)造詣很深的學(xué)者,受到宣德皇帝的尊奉,被封“弘修妙悟國師”,正式建立了這個地區(qū)政教合一的統(tǒng)治。這個家族后來得到國師封號者有5人之多。明萬歷年間,隆務(wù)寺大經(jīng)堂建成,明熹宗于天啟二年(1622)賜題“西域勝境”匾額,懸于經(jīng)堂門首。明思宗崇禎三年(1630),夏日倉一世雅杰藹丹嘉措(被認(rèn)為是三木旦仁欽轉(zhuǎn)世)主持隆務(wù)寺,頗受當(dāng)?shù)厝罕娮鸪纾藿嗽撍碌膮⒛嵩鷤}(顯宗學(xué)院)。清乾隆二十三年(1758),清廷封夏日倉一世為“隆務(wù)寺呼圖克圖宏修妙悟國師”,當(dāng)時正值三世達(dá)賴在青海弘揚(yáng)格魯派教法,加上土默特蒙古強(qiáng)大壓力,原為薩迦派的隆務(wù)寺改奉格魯派,其區(qū)域性的政教合一統(tǒng)治延續(xù)近200年。經(jīng)歷輩夏日倉活佛不斷擴(kuò)充,隆務(wù)寺規(guī)模不斷擴(kuò)大,占地面積曾達(dá)到了1300畝,僧人最多時2300人,有經(jīng)堂35座,僧舍303院,活佛府邸(囊謙)43座,共計9000余間,活佛40余人,屬寺200多座,成為安多地區(qū)格魯派大型寺院之一。

該寺在1958年“大躍進(jìn)”年代和1966年“文革”期間,破壞慘重。現(xiàn)經(jīng)過修復(fù),重現(xiàn)昔日風(fēng)采。該寺的天女殿、靈塔殿、觀音殿、文殊殿、曲哇殿、時輪院、顯宗院及密宗學(xué)院等一大批建筑物陸續(xù)修復(fù)。隆務(wù)寺現(xiàn)有佛堂7座,活佛府邸6座,僧舍300余間,寺僧300余人,活佛14人,其中住寺活佛有夏日倉(八世)、賽赤倉、隆務(wù)倉、卡蘇乎倉、全都倉、色倉和葉什姜倉等,未入寺的活佛有滿倉、堪欽倉、銀吾倉、智格日倉、直干倉、晉美倉、中佑倉、德欠洛智合倉等。

規(guī)模龐大、建筑宏麗的隆務(wù)大寺

活佛轉(zhuǎn)世制度是藏傳佛教的一大特征,而且大寺院中往往有幾十個活佛轉(zhuǎn)世系統(tǒng),這在隆務(wù)寺顯得尤為突出。該寺共29個活佛系統(tǒng),其中夏日倉活佛系統(tǒng)位最高,為寺主,至今已傳八世。一世噶丹嘉措(1607-1677年)為同仁和日拉倉部落人;二世阿旺赤列嘉措(1678-1739年)與一世同鄉(xiāng);三世根敦赤列拉杰(1740-1794年)為同仁年都乎人;四世羅桑卻扎嘉措(1795-1843年)與其后三世活佛均為互助縣卻藏灘人;五世羅桑赤列嘉措(1844-1858年);六世羅桑噶丹丹貝嘉措(1859-1915年);七世羅桑赤列隆朵嘉措(1916-1979年)中華人民共和國建立后曾兼任黃南藏族自治州州長,全國政協(xié)委員,全國民族事務(wù)委員會委員等職。建國初期,為了和平解放西藏,中央人民政府確定從西北和西南地區(qū)選派了一些在西藏有威望的宗教界愛國人士,組成促進(jìn)和談代表團(tuán)前往西藏,與西藏地方政府進(jìn)行協(xié)商,說服他們派代表進(jìn)京,與中央人民政府舉行和平解放西藏的談判。由于夏日倉曾在西藏拉薩三大寺院之一的甘丹寺任過池巴(這一職位享有僅次于達(dá)賴、班禪的宗教和政治地位)和西藏地方政府的堪布,因此他同大通廣惠寺的顯靈活佛被選為入藏代表,他以自己的聲望積極活動,曉以大義,為促成西藏和平解放作出了重大貢獻(xiàn)。

隆務(wù)寺除夏日倉活佛系統(tǒng)外,著名活佛系統(tǒng)還有曲哇倉、阿繞倉、堪欽倉、隆務(wù)倉、卡蘇乎倉、昂索茍已倉、嘉倉、色倉、智格日倉、晉美倉、德欽倉、中佑倉、滿倉、參智合倉、丹倉、維哇倉、貢保敦珠倉、直干倉、宗俄倉、吉柔倉、相采倉、隆務(wù)貢倉、德欽贊保銀倉等。該寺活佛多出高僧,著述頗豐。例如,一世夏日倉的《夏日倉噶丹嘉措全集》、阿繞倉所著《天樓柱式》、堪欽倉所著《辯論初階》等都很有影響,在藏區(qū)廣為流傳。該寺學(xué)經(jīng)采用拉薩色拉寺杰巴扎倉教程,并于色拉寺、甘丹寺設(shè)有冷本康村,供本寺僧人入藏學(xué)經(jīng)居住。

隆務(wù)寺現(xiàn)任夏日倉八世活佛給白瑪法王(1991年10月坐床)

隆務(wù)寺佛事活動頻繁,寺院在一年之中有多次隆重的佛事活動,其中農(nóng)歷正月祈愿法會規(guī)模最大,此會于農(nóng)歷正月初七至十六日舉行,其間有十六日的“跳欠”等活動,莊嚴(yán)中帶有幾分節(jié)慶氣氛,法王舞和馬首金剛舞皆分五場,約兩小時后結(jié)束,這種活動即帶有濃厚的說教意味,又有鮮明的青藏高原舞蹈藝術(shù)的色彩,遠(yuǎn)近僧俗群眾都一睹這一活動為快;二月春季學(xué)經(jīng)期一個月;三月由時輪學(xué)院舉辦辯經(jīng)、考試活動,歷時一個月;五月全寺集中念經(jīng)15天;農(nóng)歷六月十五日至八月一日住夏45天,其間婦女一律不得入寺,寺僧不得外出;八月后半月為秋季學(xué)經(jīng)期;九月“降凡節(jié)”于二十二日舉行紀(jì)念釋迦牟尼在忉利天為其母摩耶夫人說法后重返人間的活動;十月“五供節(jié)”紀(jì)念宗喀巴圓寂;冬季學(xué)經(jīng)期,分為兩期,第一期為十一月全月,第二期從臘月初七開始,二十一日結(jié)束,在每月十五日和三十日,還舉行寺僧在佛像前念經(jīng)、悔罪的儀式。有曬大佛,轉(zhuǎn),跳欠等活動。隆務(wù)寺又是安多藏戲的發(fā)祥地,僧眾們常有藏戲公演,使隆務(wù)鎮(zhèn)附近村落一年四季都有豐富多彩的大型文化娛樂活動。

隆務(wù)寺曬佛規(guī)模宏大,每次曬大佛,方圓數(shù)十里的群眾均來禮佛。

隆務(wù)寺正月十六 “跳欠”活動中的法王舞

隆務(wù)寺建筑宏偉壯觀,裝飾華麗,文物豐富。建筑頗具有藏族風(fēng)格,整個寺院坐西朝東,所處地勢平坦而寬闊,背山低矮而陡峭。由于隆務(wù)地區(qū)藏漢族雜居,建筑物亦多為藏漢合壁式。大大小小的經(jīng)堂、佛殿星羅棋布,錯落有致。寺周筑有五米高的圍墻,在東西和南面開有兩處山門,門樓上建有嘛呢經(jīng)輪,飛檐斗拱,狀似城樓。遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去,隆務(wù)寺飛檐斗拱與堡式紅墻融為一體,琉璃瓦與鍍金寶瓶飾交相映輝,一片金光燦燦。經(jīng)堂內(nèi)供奉明朝皇帝賞賜的釋迦牟尼等塑像數(shù)十尊,造型精美,莊嚴(yán)肅穆。保存宗喀巴大師法衣一件,高11米的宗喀巴大師像,底座周長26米,通體貼金,上下周圍鑲嵌金玉寶石,更顯得金碧輝煌。還有夏日倉一世至七世的衣缽,成千上萬件的法器,精美的壁畫、堆繡、唐卡等藝術(shù)品,浩瀚的佛教經(jīng)卷典籍,成為省內(nèi)又一處佛教藝術(shù)博物館。現(xiàn)為全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位。 寺北有八座佛塔,稱做“如來八塔”,是為紀(jì)念佛祖釋迦牟尼一生八大功德而建。寺后山坡依山勢建有夏日倉活佛的夏宮,寺內(nèi)北側(cè)有90余院僧舍,獨(dú)家獨(dú)院,排列有序,圍墻皆粉以白色石灰,使之與當(dāng)?shù)孛窬佑忻黠@差別。

隆務(wù)寺北的“如來八塔”

大經(jīng)堂????

位于寺院中央,又稱總經(jīng)堂,是全寺最大建筑,建筑面積達(dá)1700平方米,周長170米。大經(jīng)堂前面是個近1萬平方米的廣場,為廣大僧俗舉行重大佛事活動的場所,圍墻高聳,涂以赭紅色,東墻一字排開10余間嘛呢轉(zhuǎn)筒房。大經(jīng)堂建筑在石基上,拾階而上,赭紅色的墻壁挺拔而厚實(shí)。平頂、坡頂組合成的復(fù)合式屋頂,解決了殿堂的采光問題。這座大經(jīng)堂酷似中世紀(jì)的城堡,高大雄偉又帶有幾分神秘,在該寺眾多的建筑中,是為數(shù)不多的地道的藏式古典建筑之一。經(jīng)堂內(nèi)有雕刻金龍的紅色巨柱18根,每根周長150厘米,高約12米,短柱46根。堂內(nèi)正中供有宗喀巴大師等工藝精美的塑像數(shù)10蹲,其中宗喀巴鍍金像高達(dá)12米,座底周長達(dá)26米,周圍嵌滿金銀珠寶玉石,顯得十分雍容華貴。堂內(nèi)四壁繪有大型壁畫20余處。堆繡、唐卡數(shù)十幅,幡幢、柱裙從堂頂直垂到距地1米余。將經(jīng)堂裝點(diǎn)得富麗堂皇。

15、拉加寺???

青海藏傳佛教格魯派主要寺院,位于青海省果洛州瑪沁縣拉加鄉(xiāng)東北部黃河北岸的拉加鄉(xiāng)阿尼貢群山下,坐東向西,面臨黃河,前有1986年建成的黃河大橋可通西岸《格薩爾王傳》中描述的“猶如羔羊的腎小彎般溫暖的黃河灣,雄鷹會到那兒繳納肉稅,疾風(fēng)會到那兒繳納草稅,黃河會到那兒繳納木頭稅”的黃河灣,相傳即是拉加寺今天座落的地方。“拉加”系藏語譯音,指四不象即麋鹿。據(jù)說拉加寺在破土動工時,發(fā)現(xiàn)了一只四不象,故寺院以取其名。寺初名“扎西功德林”(吉祥廣安寺),后改名“甘丹扎西回尼”(具善吉祥源地),又稱“嘉禪寺”。全盛時期僧侶近1300人,是青海省著名的佛教八大寺院之一。拉加寺是青海省黃河沿岸最著名的格魯派寺院,青海省重點(diǎn)文物保護(hù)單位。 該寺有屬寺10余處,主要在內(nèi)蒙地區(qū)。青海海西天峻縣的阿汗達(dá)熱寺,亦屬于這寺的支寺。拉加寺修建雖晚一些,但與果洛隔河相望,對果洛有一定的影響,因此,解放前,馬步芳極力拉攏香薩活佛的侄子丹德爾作為他在同德縣的代理人及作向果洛推進(jìn)的工具。拉加寺創(chuàng)建于清乾隆三十四年(1769),由博通顯密的一代名僧阿柔格西堅贊鄂色(1726-1803)受七世達(dá)賴指派而創(chuàng)建,六世班禪曾授予他“額爾德尼墨爾根堪布”名號。他建成這寺后,交于塔爾寺活佛香薩二世羅桑達(dá)吉嘉措(1759-1824),自此歷世香薩活佛成為拉加寺寺主,同時嘉哇倉及嘉黎倉亦兼該寺的寺主。拉加寺為同德、河曲一帶的最大寺院,最盛時約有僧侶1300余人,設(shè)法相、密宗、時輪、醫(yī)學(xué)等4個學(xué)院,屬西藏的色拉寺系統(tǒng),采用色拉寺吉宗教程,寺僧來自寺屬的談斗措玉等四部落及果洛、應(yīng)歐后等等地區(qū),有活佛18人,至1949年已歷五世。清光緒年間,清廷授“香薩班智達(dá)”名號;民國初年該寺活佛因贊翊共和,國民政府又封其為“善濟(jì)禪師”,故香薩活佛世系在青海地區(qū)影響很大,塔爾寺、德干寺、隆務(wù)寺均建有其府邸。

拉加寺設(shè)有總領(lǐng)全寺的大經(jīng)堂“托桑林”,下分五院,即上下密修院、醫(yī)明學(xué)院、時輪學(xué)院和旦正院。每年有農(nóng)歷正月初一至十五日的祈愿法會、三月初三日至十五日的代供養(yǎng)法會以及十月底的“五供節(jié)”等。該寺歷代名僧輩出,且多有著述傳術(shù),如西合佐桑熱著《歷算概要》、香薩著《證理論》、《因理論釋》以及《賽倉哇全集》等。

在文物方面,現(xiàn)藏歷史文物有乾隆時代鐵鍋一口,乾隆三十九年賜名“嘉禪寺”之御制碑一塊,班禪大師、章嘉國師賜給香薩活佛的錦幛等。該寺現(xiàn)藏有藏文《甘珠爾》大藏經(jīng)的木刻版(系西康德格版的翻版),《賽唐哇全集》,香薩倉著《達(dá)柔》(《因明因理論》) 等佛經(jīng)四千余部,并供有相傳迎請自印度的佛舍利十粒及僧舍利一百余粒。

位于黃河北岸的拉加鄉(xiāng)阿尼貢群山下拉加寺

拉加寺建筑既有藏族佛教寺院的特點(diǎn),又有漢族寺院的建筑風(fēng)格。全寺建筑形成一個小型建筑群,近似于中原古典園林式的建筑風(fēng)貌。整個寺院依山傍水,地勢優(yōu)美。背依之阿美尼勒功山松柏蒼翠,蠶絲般的細(xì)溪飛流之下,景物十分宜人。前面是滾滾黃河,氣勢磅礴,一瀉萬里。經(jīng)歷代修建,規(guī)模可觀。1958年宗教改革前,有殿堂12座150間,活佛府邸(囊謙)、僧舍1100間,全寺建筑占地700余畝,寺后另建有班禪行宮一座。1958年宗教改革和1966年“文革”期間,該寺兩次被毀,造成嚴(yán)重破壞。該寺香薩拉讓的印經(jīng)院曾藏有《甘珠爾》等木制經(jīng)版五萬余件,此外寺中原供釋迦、彌勒佛像及金字《甘珠爾》等,皆在文革中被焚毀。1980年開放后,經(jīng)歷年重修,復(fù)具規(guī)模。現(xiàn)主要建筑有大經(jīng)堂、釋迦牟尼殿、時輪學(xué)院、密宗學(xué)院、醫(yī)明學(xué)院、護(hù)法神殿等,另有菩提塔一座。其中釋迦牟尼殿為乾隆故宇,歷史最久。拉加寺現(xiàn)任寺主香薩活佛,青海省天峻縣生格鄉(xiāng)人,師范從佐日活佛。?????????????

大經(jīng)堂???

大殿可容納上千僧人共同念經(jīng),大殿門口是四大天王和六道輪回圖,里面供奉著一尊傳說有體溫的釋迦牟尼佛造像。經(jīng)堂內(nèi)還有一根傳說自行飛來的柱子,因為加持力也特別大,故沒有上色。經(jīng)堂內(nèi)還有白雅活佛賜予的釋迦牟尼佛一尊,第三世宗薩欽哲仁波切賜送的觀音一尊,還有更登亞培的金銀所造的佛塔。另外有許多珍貴的古代唐卡。

大拉加寺經(jīng)堂內(nèi)可供上千僧人共同念經(jīng)

釋迦牟尼殿??

為乾隆年代建筑,歷史最久。大殿內(nèi)主要塑有釋迦牟尼佛,佛身高13米、佛墊高7米,靠背六莊嚴(yán)和兩位聲聞弟子,右邊是燃燈佛,左邊是彌勒佛,兩尊佛各高10米。三尊大佛前面是寶生如來,無量壽佛,和法王仁青美久加稱,另外塑有假山,山中塑有妙觀如來,寶髻佛,一切救佛,滅累佛,金寂佛,藥師佛,無量光佛,每尊各高1米,左右兩邊美麗的山中間塑有十六羅漢、達(dá)瑪達(dá)、布袋和尚、四大天王。內(nèi)殿中塑有多吉瓊,貢嘎松波塑像等。大殿墻壁上東方持國天王和西方廣目天王兩幅壁畫最為著名。目前正在翻修。

金剛舞????

藏傳佛教在大型法會及特殊節(jié)慶之時,用歌舞的方式表達(dá)佛菩薩神變幻化度眾生的方式。稱之為“金剛舞”。金剛舞可分為上師舞、本尊舞、空行舞、護(hù)法舞四種:上師舞:如在藏歷六月初十、蓮師成道日所舉行者。寺廟僧眾或修行者戴上蓮師八變等等面具以及戲服,手拿不同的法器,紀(jì)念蓮花生大士以不同的身相度化不同容器之眾生。本尊舞:法師或修行者,扮演報身佛的寂靜及忿怒等等形象,隨之祈求報身佛降臨在他們身上,配合大型法會之修法儀軌,以勇猛舞姿來摧毀、降伏妖魔鬼怪。又以無量的大慈大悲度化妖魔鬼怪、以及受著所知障、煩惱障、業(yè)力緊迫的六道一切有情眾生。空行舞:在壇城前,以年輕、莊嚴(yán)、聲音嘹喨的喇嘛來扮演空行母。他們以歌聲、舞蹈及手印、法藥,來贊嘆十方所有諸佛菩薩的事業(yè)及功德,祈求所有在凈土的勇父、空行賜予所有修行者所有共與不共的成就。護(hù)法舞:喇嘛們扮演閻羅王或天龍八部等等,透過金剛舞不同的變化,表達(dá)因果業(yè)力真實(shí)不虛,以及山川江河都有神祇存在,對于因果業(yè)力及大自然都要心存敬畏;同時,也祈愿得到真實(shí)護(hù)法神的庇佑,祈求國泰民安,佛法廣傳。

拉加寺的金剛舞在藏歷1月28日至29日舉行,主要有大威德面具25種,寶帳怙主八尊,黑鳥、黑狗、虎、狼、黑人、大鵬金翅鳥、寶帳怙主的公牛。還有金帽比丘25位,黑帽咒師25,25個黑女、穿虎皮衣的25個男子;金剛手和怙主等護(hù)法和兩個小丑,兩個鹿,兩個尸陀林。跳大威德怙主時有虎、獅、大鵬鳥、龍、寶馬等。

拉加寺藏歷1月28日至29日的金剛舞