中國歷代名園簡介(二):中國十大名園之無錫寄暢園

第二編 中國十大名園

7、無錫寄暢園

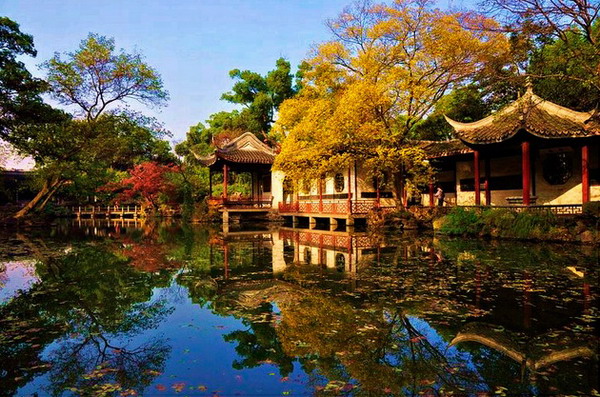

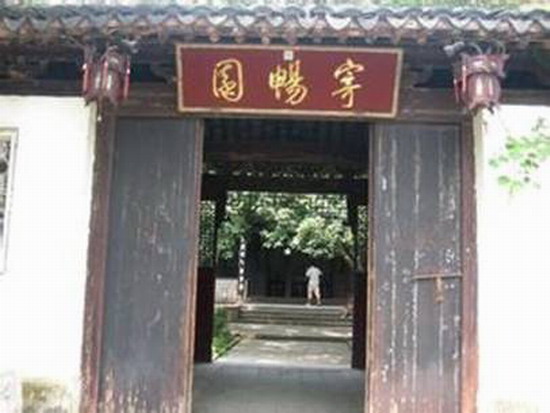

寄暢園坐落在無錫市西郊東側的惠山東麓,惠山橫街的錫惠公園內,毗鄰惠山寺。園址原為惠山寺漚寓房等二僧舍,明嘉靖初年(約公元1527年前后)曾任南京兵部尚書秦金(號鳳山)得之,辟為園,名“鳳谷山莊”。1952年秦氏后人秦亮工將園獻給國家,無錫市人民政府進行整修保護,逐漸恢復古園風貌。寄暢園是中國江南著名的古典園林,屬于山麓別墅類型的園林,全國十大名園之一。清朝的康熙、乾隆二帝曾多次游歷此處,一再題詩,足見其眷愛賞識之情。北京頤和園內的諧趣園,圓明園內的廓然大公(后來也稱雙鶴齋),均為仿無錫惠山的寄暢園而建。1988年1月13日國務院公布該園為全國重點文物保護單位。

無錫寄暢園

歷史沿革

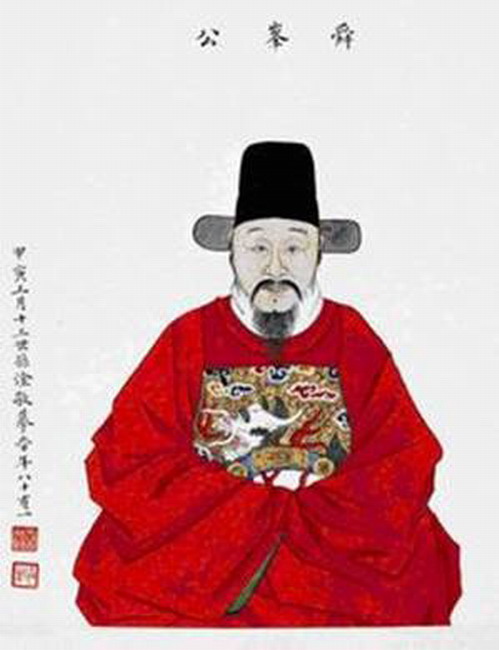

寄暢園又名“秦園”,園址在元朝時曾為兩間僧舍,名“南隱”、“漚寓”。明正德年間(1506—1521),北宋著名詞人秦觀的后裔、弘治六年進士,曾任南京兵部尚書的秦金,購惠山寺僧舍“漚寓房”,并在原僧舍的基址上進行擴建,壘山鑿池,移種花木,營建別墅,辟為園。園中多古木,后倚一墩。該墩為江南巡撫周忱為改善惠山寺風水,堆疊于正統十年(1445)。秦金號鳳山,而園子又建在惠山的山谷里,因此“鳳谷”有包含地名、人名兩層意思。“行窩”區別于皇帝的行宮,也表明這座別墅處于草創階段,以山林野趣為主。所謂“風谷行窩”,就是鳳山先生建在惠山山谷里富有野趣的別墅園林。園成之時,秦金作詩道:“名山投老住,卜筑有行窩。曲澗盤幽石,長松育碧蘿。峰高看鳥渡,徑僻少人過。清夢泉聲里,何緣聽玉珂。”秦金逝世后,園為其族侄秦瀚及其子江西布政使秦梁繼承。秦瀚于嘉靖三十九年(1506)之夏,“葺園池于惠山之麓”,園名亦稱“鳳谷山莊”。秦梁卒,園改屬秦梁之侄都察院右副都御使、湖廣巡撫秦燿(字舜峰)。萬歷十九年(1591),秦燿因座師張居正被追論而解職。回無錫后,寄抑郁之情于山水之間,疏浚池塘,改筑園居,構園景二十,每景題詩一首。取王羲之《答許椽》詩:“取歡仁智樂,寄暢山水陰”句中的“寄暢”兩字名園。萬歷年間東林書院主講人高攀龍的《寄暢園詩》描述當時寄暢園勝景云:“春風靄然至,令我思山中。選勝入名園,幽情浩無窮。回廊南北連,阿閣東西通。曲池瀉清泉,高崗面崇峰”。

萬歷十九年湖廣巡撫秦燿改筑“鳳谷山莊”,改名“寄暢園”

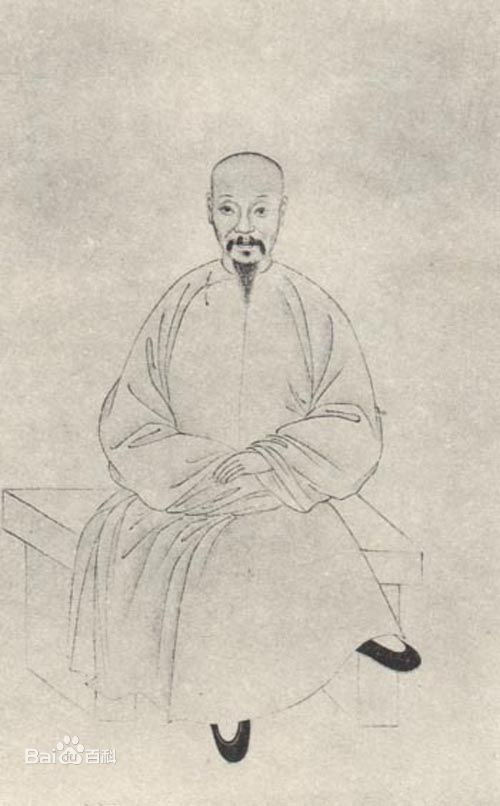

清順治末康熙初,秦耀曾孫秦德藻加以改筑。他延請當時著名的造園名家張漣(字南垣)和他的侄兒張軾精心布置,掇山理水,疏泉疊石,園景益勝。秦德藻有六個兒子:松齡、松期、松喬、松如、松虬、慧航(當了和尚)。其中秦松齡(1637—1714),字漢石,又字次椒,號留仙,又號對巖,晚號蒼峴山人。生于明思宗崇禎十年,卒于清圣祖康熙五十三年,享年七十八歲。秦松齡為順治十二年(1655)進士。改翰林院庶吉士、國史館檢討。因逋糧案削籍。康熙十八年(1679)薦試“博學鴻儒”科一等,復授國史館檢討。歷充順天鄉試正考官,又因磨勘落職。松齡官庶常時,世祖召試詠鶴詩,有“高鳴常向月,善舞不迎人”之句,因示閣臣曰:“此人必有品”。遂置第一。削籍后,嘗從軍荊襄,總督蔡毓榮請于軍中講學,士卒無不聳聽。及歸里,耽研經訓,尤深于詩。與王士禎同年友善,常緘詩一編,題曰《寄阮集》。著有《蒼峴山人文集》六卷,詩集五卷,《微云詞》一卷,《毛詩日箋》六卷。《清史》中有傳。秦松齡磨勘落職后退居寄暢園,邀集故人遺老,倡和其中。并愛昆曲,在園內培養了一個家樂班子,聘請曲師徐君見教習,招待四方賓客。余懷在《寄暢園聞歌記》中生動地描繪了秦松齡在寄暢園中演唱昆曲的情形:“太史留仙(秦松齡字留仙)則挾歌者六七人,乘畫舫,抱樂器,凌波而至,會于寄暢之園。于是天際秋冬,木葉微脫;循長廊而觀止水,倚峭壁以聽響泉。而六七人者,衣青衣,五絲履,恂恂如書生,綽約若處子,列坐文石,或彈或吹。須臾歌喉乍轉,累累如貫珠,行云不流,萬籟俱寂。余乃狂叫曰:‘徐生!徐生(指曲師徐君見),豈欺我哉!’六七人者,各道姓名,袖低眉,傾其座客。至于笙笛三弦,十番簫鼓,則授之李生,李生亦吳人。是夕分韻賦詩,三更乃罷酒。次日復宴集憲使家,六七人又偕來各奏技。余作歌貽之,俾知徐生之言不謬。良輔(指昆曲音樂家魏良輔)之道,終盛于梁溪(無錫之雅稱),而留仙父子風流跌宕,照映九龍(惠山又名九龍山)、二泉間者,與山俱高,與水俱清也”。可見,寄暢園此時又成昆曲發展史的見證之地。康熙九年(1670),余懷另有詩《寄暢園宴集放歌》詠歌寄暢園:“淮海風流是千古,河陽移種花千畝。座間賓客應屬別,獨我凌波向南浦”。

寄暢園在雍正即位后遭到巨變:雍正即位后,懲治當年與他爭帝位的諸位兄弟,其中將與之爭奪最激烈的九皇九子胤禟廢為庶人發往西寧,后被削宗籍和圈禁,并被改名為“塞思黑”(滿語“狗”或“不要臉”)。秦德藻長孫秦道然(字雒生),康熙四十八年的進士,官至禮部給事中,他與胤禟是好友,并因此作了王府總管,因而受牽連。雍正帝將允禟發往西寧時曾斥責說:“你府中管事頭領,什么人不能用,而偏偏用漢人給事中秦道然。”秦道然也被隨之流放,后來又被囚禁入獄。園被沒官,無錫縣令割出西南角建無錫縣貞節祠。乾隆元年(1736),道然第三子、秦觀二十六代孫秦蕙田殿試中探花,入直南書房。第二年痛上《陳情表》,道然獲釋,園被發還,由秦氏家族中最富有的德藻二房孫子秦瑞熙斥資白銀3000兩,照舊營構,獨立鼎新,保存古園,厥功甚偉。

入值南書房的殿試探花秦蕙田上《陳情表》,乾隆發還秦家寄暢園

乾隆十一年,族議“惟是園亭究屬游觀之地,必須建立家祠,始可永垂不朽”,將園內嘉樹堂改為“雙孝祠”,寄暢園為祠堂公產,故又名“孝園”。

寄暢園內秦氏家祠“雙孝祠”

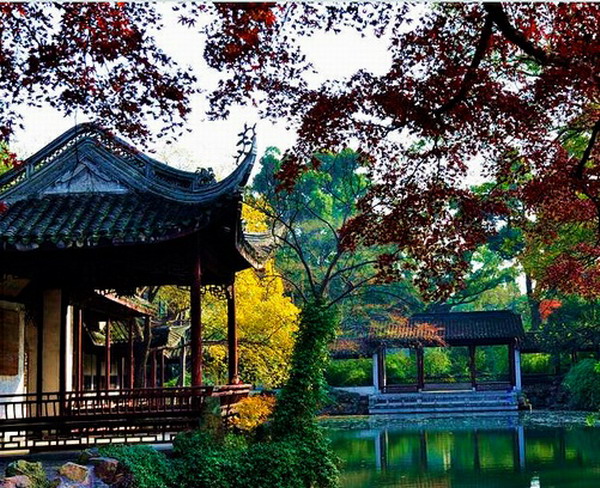

康熙、乾隆年間是寄暢園的鼎盛期。自清康熙二十三年(1684)到乾隆四十九年(1784)的整整一百年間,兩個皇帝十二次巡游江南,每次都必游這里,留下了許多詩章和匾、聯。乾隆十六年(1751),清高宗乾隆首次南巡,認為“江南諸名勝,唯惠山秦園最古”,指定寄暢園為巡幸之地,且“愛其幽致”,因此繪圖帶回北京,在清漪園(現在的頤和園)萬壽山東麓仿建一園,命名為“惠山園”,嘉慶十六年(1811)改名為“諧趣園”。乾隆在北京仿建了他認為最好的五處江南園林,其余四處早已毀棄不存,只有“惠山園”仍完好地保存在頤和園里。現在寄暢園中尚保存著康熙“山色溪光”、乾隆“玉戛金樅”御書石匾額各一方。

咸豐、同治年間,太平天國攻占無錫過程中,寄暢園東南部多數建筑毀于兵火,園內珍貴文物200多方《寄暢園法帖》石刻大多被毀,僅在含貞齋南側圍墻上,今日還存留著零星的原有石刻。這些法帖是清嘉慶年間秦氏家族在乾隆所賜《三希堂法帖》的基礎上,搜集宋、元、明、清名家,如秦觀、文徵明、董其昌、劉塘等的墨跡,精雕細刻而成。一共200多方分布在郁盤亭長廊、秉禮堂、含貞齋的墻上,以及鄰梵閣、嘉樹堂中。太平天國被平定后該園稍作補葺。

新中國建立后,1952年,秦氏后裔將私園獻給國家。1954年政府開始保護性修復:秦園街拓寬,寄暢園東圍墻縮進7米,并將磚雕大門北移至今址,還將在雍正年間建立的貞節祠一組建筑物并入園內。“文化大革命”期間“掃四舊”中,寄暢園被封閉,乾隆游寄暢園改名介如峰的詩圖石碑被毀。文革后寄暢園重新開放。1980年重建梅亭和鄰梵閣。1982年疏浚“鏡池”和“八音澗”的泉水,把園內的三個廳室(鳳谷行窩、秉禮堂、含貞齋)布置成明代陳設,主廳取秦金“鳳谷行窩”原名。1984年,又把在清代咸豐十年開始散失、全毀的,為海內外書法界人士推重的藝術珍品寄暢園法貼,按照初拓本進行重刻的碑石放入長廊壁上,使游人在游園時還可欣賞歷代名家的書法藝術。1986年,又把“文革”時期被毀壞的乾隆游寄暢園改名介如峰的詩圖石碑,重摹刻石,放進原有的六角亭內。現在寄暢園的界址、山石池沼結構布局都與清初張漣改建時相仿。1999至2000年間,經國家文物局批準,由錫惠名勝區對在太平天國戰爭期間毀壞的寄暢園東南部進行了修復,先后修復了凌虛閣、先月榭、臥云堂等建筑,恢復了其全盛時期的園林景觀。

主要景點

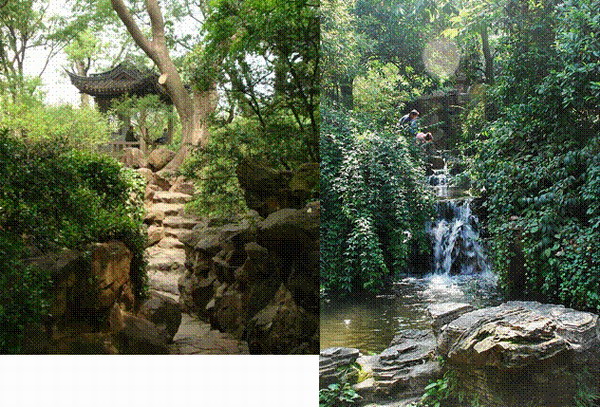

寄暢園屬山麓別墅類型的園林。園內面積為14.85畝,南北長,東西狹。其總體特征是“自然的山,精美的水,凝練的園,古拙的樹,巧妙的景”。園景布局以山、池為中心,巧于因借,混合自然。假山依惠山東麓山勢作余脈狀。又構曲澗,引“二泉”伏流注其中,潺潺有聲,世稱“八音澗”,前臨曲池“錦匯漪”。而郁盤亭廊、知魚檻、七星橋、涵碧亭及清御廊等則繞水而構,與假山相映成趣。園內的大樹參天,竹影婆娑,蒼涼廓落,古樸清幽。以巧妙的借景,高超的疊石,精美的理水,洗練的建筑,在江南園林中別具一格。

萬歷十九年秦燿改筑寄暢園時,有景點二十處,并逐一加以詠歌:嘉樹堂、清響齋、錦匯漪、知魚檻、清川華薄、涵碧亭、懸淙澗、臥云堂、鄰梵閣、大石山房、丹丘小隱、環翠樓、先月榭、鶴步灘、含貞齋、爽臺、飛泉、凌虛閣、棲玄堂。現在存留的主要景點有:錦匯漪、七星橋、知魚檻、郁盤、八音澗、九獅臺、美人石、含貞齋、秉禮堂、鳳谷行窩、鄰梵閣等。1993年全面翻修時或1993年后重建的景點有嘉樹堂、清響扉、凌虛閣、臥云堂、先月榭等。

1、鳳谷行窩秉禮堂含貞齋

鳳谷行窩是寄暢園內最早的建筑之一,也是園內的主要建筑。明代正德年間,秦觀第17代后裔秦金,購置惠山寺建于元代的僧舍,用來修建他的別墅園林,其園名就叫“鳳谷行窩”。鳳谷行窩是從惠山寺日月池畔入園的第一個建筑。入室為古樸門廳三間。現在的大廳是清雍正年間改建的,正中懸“鳳谷行窩”一額,系朱屺瞻所書,兩側抱柱上掛著無錫金石家高石農篆書翁同龢的楹聯:“雜樹垂蔭,云淡煙輕;鳳澤清暢,氣爽節和”,高石家書。

廳堂兩側走廊東門叫“侵云”門,“侵云”為錫峰塔的別名,出此間可望錫峰塔影。西門為“礙月”門,可眺望九龍山峰,因峰高阻礙月色,故名“礙月”。皆為“借景”中的遠借。過門廳,天井里兩塊刻石,右邊是康熙題寫的“山色溪光”,概括園內景色;左邊是乾隆題寫的“玉戛金樅”,贊美園內八音洞的美妙泉聲。”

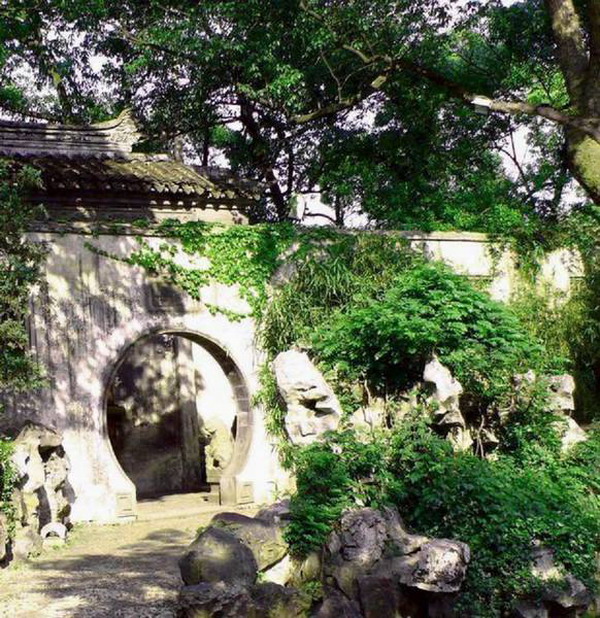

從“礙月”門出來,是一座蘇式小庭院,前有石砌小池,池邊湖石玲瓏,四周回廊復合,形成寄暢園園中之園。周圍紅柱回廊連接整個庭院,廊的兩端各有一個月洞門,分別叫“凝翠”和“含秀”。在廊壁上嵌有一部分《寄暢園法帖》石刻。

寄暢園鳳谷行窩

秉禮堂位于鳳谷行窩蘇式小庭院石砌小池邊,臨池有廳屋三間,為秉禮堂,匾額系無錫仲許所書。“秉禮堂”古樸典雅,裝飾扇木格子落地長窗,共有18扇。這里是執掌禮儀的場所,據說此堂題名是為紀念關公。關羽被曹操軟禁后,為試探關羽,只給他一間房,關羽把房讓給嫂嫂,自己站在門外,借月光讀書到天明。曹操為此佩服至極。園主人更是敬佩關公,題名“秉禮”,即秉燭達旦,遵守禮節之意。秉禮堂是寄暢園中的園中園,這組庭園面積不足1畝,卻有整潔精雅的廳堂、碑廊;又有自然得體的水池、花木和太湖石峰,無論從哪個角度看都是一幅美麗的圖畫,使你盡情享受中國造園藝術的異趣神韻。

秉禮堂

含貞齋從北面出小院,坐西朝東的三門古屋,是“含貞齋”。這里原是明代園主秦耀讀書處,這位官場失意的園主有“盤桓撫古松,千載懷淵明;歲寒挺高節,吾自含我貞”的詩句,因此齋名也就叫作“含貞齋”。門外抱柱上有一聯:“新添十竹皆紫玉;恰對九峰如畫屏”。齋內齋名匾為無錫書法家劉鐵平書。匾下懸“明寄暢園全圖”齋內兩側抱柱有錢南周撰、王汝霖書的一聯:“池含林采明于纈,山露苔華媚若鈿”。四周多植古松,齋前兩棵銀杏樹,高大挺拔,在它的后面種植著大片桂花樹。穿過樹林,看到的是“九獅臺”。

明代園主秦耀讀書處“含貞齋”

2、九獅臺鄰梵閣

九獅臺是座大型假山,整座假山看上去像九只用太湖石疊成的巨大的雄獅。據說這是根據元代無錫大畫家倪云林的《九獅圖》畫稿堆砌而成的。登上獅首,是全國最高點,整個園林一覽無余。九獅臺,又名九獅圖石,是用湖石疊成的大型假山,高數丈,突兀峻峭。置有若干獅形湖石,而整座假山又構成一只巨大的雄獅,俯伏于青翠欲滴的綠樹叢中。細細揣摩,可看出大小不一,姿態各異的獅子來,靜中寓動,妙趣橫生。

鄰梵閣在九獅臺之南。“梵”為佛界、寺廟的代稱,此閣建在假山上,因緊靠惠山寺,故名“鄰梵閣”原為秦耀所詠歌的寄暢園二十景之一。此處采用“借景”之法,惠山寺的全景也被憑借入園。鄰梵閣原來的建筑已毀,現在的閣是“文革”之后1980年,根據明代王稚登《寄暢園記》的記載重建。下有池水一泓,即惠山寺阿耨水。“鄰梵閣”橫匾為南京尉天池所書。游人登臨此閣,錫山風光盡收眼底。

九獅臺

3、美人石錦匯漪八音澗

美人石位于寄暢園東南角。為一太湖石,三米多高,倚墻而立,頗如婷婷美人,故名“美人石”。美人石前有個長方形的池塘,叫“鏡池”。池名“鏡池”。似乎是美人正在對鏡理妝,嫵媚有姿。乾隆十二年(1747)乾隆第二次南巡至此,看到美人石,認為此石巍然昂首,有大丈夫氣魄,將它改名為“介如峰”。今池畔有一亭曰御碑亭,亭中有一碑,鐫刻有乾隆御筆題詩和作畫“介如峰圖”。亭旁有百年巨樟,綠蔭垂地,

八音澗原為懸淙澗,又名三疊泉。寄暢園西部以假山為主,山的輪廓有起伏、有主次。其中部較高,以土為主,兩側較矮,以石為主,土石間栽植藤蔓和樹木,配合自然。山雖不高,而山上高大的樹木卻助長了它的氣勢。假山間為山澗,全用黃石堆砌而成。西高東低,總長36米。澗中石路迂回,上有茂林,下流清泉。澗水引自“二泉”水,身居其中如行幽谷里。引惠山泉水入園,水流婉轉跌宕,經曲潭輕瀉,水聲悅耳,在假山中,猶如空谷回音,好似用“金、石、絲、竹、匏、土、革、木”等八種材料制成的樂器,合奏出“高山流水”的天然樂章。故名“八音澗”。出口有“八音澗”三字隸書,刻于石上,為清末舉人許國鳳所題。八音澗的疊石藝術,夠得上中國古典園林中黃石假山的翹楚。

1981年復建原有的“梅亭”一座,黑瓦粉墻,金山石柱,典雅大方。

八音澗上面的梅亭 八音澗

美人石與鏡池

錦匯漪位于寄暢園的中心,它匯集著園內絢麗的綿繡景點而得名。“錦匯漪”南北長,東西狹,面積僅有2.5畝,卻顯得開闊明朗。東面是臨水亭廊,西面地勢高處造假山,水面上筑有石橋,使水面成為不規則的巨大鏡面。寄暢園的景色,圍繞著一泓池水而展開,山影、塔影、亭影、榭影、樹影、花影、鳥影,盡匯池中。池北土山,喬柯灌木,與惠山山峰連成一氣;而在嘉樹堂向東看,又見“山池塔影”,將錫山龍光塔借入園中,成為借景的楷模。

錦匯漪中心有知魚檻方亭,三面環水。檻名出自《莊子?秋水》“安知我不知魚之樂”之句。它三面環水,是明代園主秦耀改建寄暢園時建造的。建成以后言主人常常在此憑檻觀魚,怡然自得。秦耀在詩中寫道:“檻外秋水足,策策復堂堂;焉知我非魚,此樂思蒙莊。”知魚檻一額,現為張辛稼所書。中間懸掛著吳永康畫的觀魚圖。知魚檻亭將劃分水面為二,若斷若續,造成隔景。

知魚檻西北有磚雕門樓,為仿明建筑。門樓正中有磚刻“寄暢園”三字,背刻馬羊虎犬寓忠孝節義。門頭緊接“清響”月洞門,小石獅嬉笑迎賓。前以假山作屏,可透過假山看真山。是山在園中,還是園在山中?展示出借景之妙。

錦匯漪東有廳堂茶室相連;壁上嵌存了明代文學家王登和屠隆在萬歷二十七年各自撰寫的《寄暢園記》碑刻,記載了秦氏依山造園的史實。

錦匯漪

4、七星橋涵碧亭七星橋是錦匯漪上的石橋,由七塊黃石板直鋪而成,因名“七星橋”。“七星橋”橫跨在錦匯漪上,平臥波面,幾與水平,乾隆曾吟有“一橋飛架琉璃上”之句。七星橋東面臨水的是“涵碧亭”。亭四方架水上。飛檐翹角,亭后的古樟,已有400多年歷史。

七星橋

涵碧亭

5、鶴步灘郁盤郁盤長廊

“鶴步灘”位于“知魚檻”對面園中的山崗之下。知魚檻對面的是造園者精心掇疊的假山,它是寄暢園內的主山,用當地山石圍疊,并用土夯實。造園者把這里的假山當作惠山余脈來處理,使它們氣勢相連。假山腳下有彎曲谷道,洞水順流而下,水石相諧,情趣盎然,好似成群白鶴棲息漫步,因此取名“鶴步灘”。灘上植大樹二株。

郁盤在錦匯漪東南角。小亭六角,中懸“郁盤”匾。它是從唐朝王維《輞川園圖》中“巖岫盤郁,云水飛動”之句得名。亭中有古樸的青石園臺一座,配以四個石鼓墩,據考為明代秦家遺物。關于“郁盤”的來歷有一個民間傳說:清朝惠山寺有位老和尚,棋藝高超。乾隆游惠山時,便和他在青石圓臺上對弈。結果,乾隆連連得勝、他想:我的棋藝遠不如老僧,為何反而連連得勝?無非我是皇帝,他不敢取勝罷了。后查明果然不出乾隆所料,因此乾隆雖然獲勝,仍郁郁不歡,后人就把此臺取名“郁盤”,亭就叫“郁盤亭”了。

由郁盤亭向北的長廊叫“郁盤長廊”,為明代園主秦耀改造寄暢園時所建。舊廊前后古木成蔭,郁郁蔥蔥,墻上漏窗外竹石花木若隱若現。“郁盤長廊”的廊柱特別高,長廊也顯得特別高敞。在廊內舉目四望,“錦匯漪”對面的高大樹木,以及雄偉的惠山也能一覽無遺。

鶴步灘

郁盤亭

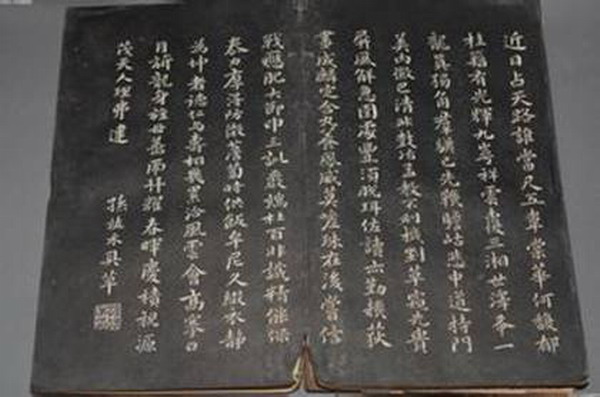

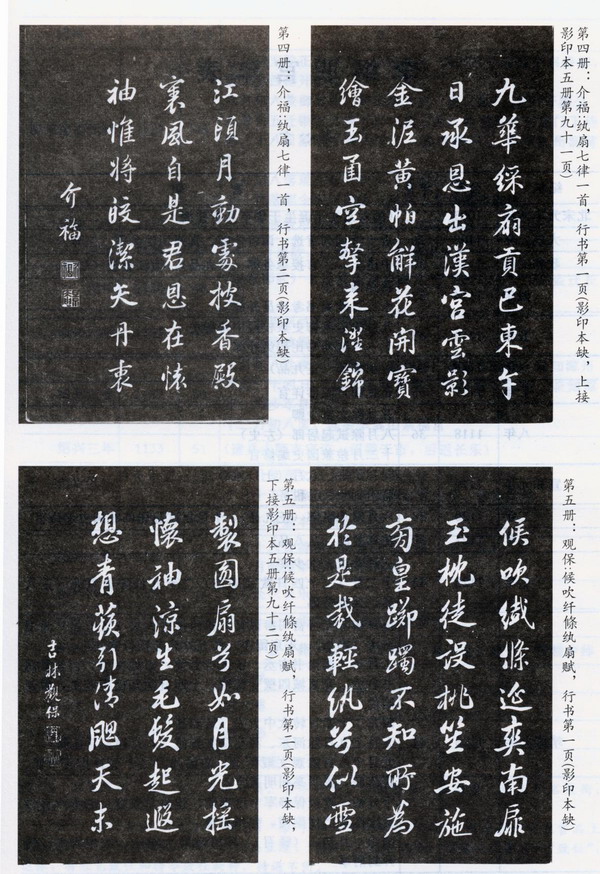

6、《寄暢園法帖》石刻清嘉慶年間秦氏家族在乾隆所賜《三希堂法帖》的基礎上,搜集宋、元、明、清名家,如秦觀、文徵明、董其昌、劉塘等的墨跡,精雕細刻而成。《寄暢園法帖》石刻,一共200多方,分布在郁盤亭長廊、秉禮堂、含貞齋的墻上,以及鄰梵閣、嘉樹堂中。這些珍貴法帖大多毀于咸豐、同治年間太平天國戰火之中,少部分毀于“文革”之中。僅在含貞齋南側圍墻上,今日還存留著零星的原有石刻。文革后1981年根據舊拓本重新摹刻,嵌于郁盤廊和秉禮堂、鄰梵閣一帶。今《寄暢園法貼》碑200方,全帖12冊,前6冊選擇秦氏家藏御賜唐宋間名帖,后6冊是秦氏家藏自宋至清名家墨寶。

《寄暢園法帖》石刻(第三冊)

《寄暢園法帖》石刻(第四、五冊)

7、嘉樹堂清響扉凌虛閣臥云堂

以上四個建筑皆為1993年全面翻修時或1993年后重建。

嘉樹堂是寄暢園最北面的一座建筑,1993年全面翻修,恢復明代硬山式建筑風格。

堂名源于陸羽《茶經》中“南方有嘉木,其葉有真香”。寄暢園秦氏先祖宋代詞人秦觀詩《茶》亦有句:“茶實嘉木英,其香乃天育”。嘉樹堂前的抱柱有一聯:“瑤臺倒影參差樹,玉鏡平開遠近山”。堂內上懸“嘉樹堂”匾,書法家王能父(1915~1998年)書。還有一副楹聯:“千年人家詩書傳;百代承名寄暢園”,據說是李鐵映所書。

游客站在堂前,南面秀麗的錫山,山頂的龍光塔和園中的知魚檻、郁金亭等融合在一起,形成了“山地塔影”的奇妙景象。這是寄暢園小中見大建園風格的體現。嘉樹堂東面是“浣綠”廊門,而出西邊“聞韻”廊門,便到了“八音澗”。

嘉樹堂

清響扉又稱月洞門,緊接磚雕樓門。前臨錦匯漪。清響扉得名于孟浩然《夏日南亭懷辛大》“荷風送香氣,竹露滴清響”。這里原有清響齋三間,1954年拓寬秦園街時,縮掉一半,剩下一半,在“文化大革命”后期拆去。清響月洞門前有小石獅,嬉笑迎賓;后有假山作屏,可透過假山看真山,九龍山脈,如從寄暢園延伸而去,直接云天,一望無垠,氣魄雄偉,展示了此園借景之妙。明代文學家王登(1535—1612)在《寄暢園記》中云:“折而西為扉,曰‘清響’,用孟襄陽詩“竹露滴清響”,扉之內皆(指秀竹)也。下為大陂,可十畝,青雀之舳,蜻蛉之舸,載酒捕魚,往來柳煙桃雨間,爛若繡繢,故名‘錦匯漪’”。

清響月洞門

凌虛閣位于寄暢園的東南部,萬歷十九年(1591)都察院右副都御使、湖廣巡撫秦燿(字舜峰)改筑寄暢園時所建。后屢毀屢建。現在的凌虛閣是2000年重建。閣上懸兩塊橫匾,上匾為閣名,道教協會會長閔智亭(1924~2004年)書;下匾“江南勝跡”,為佛教協會會長趙樸初(1907~2000年)題。“凌虛閣”為園內最高建筑。登樓可俯視園內外景色,近看惠山街景,遠眺惠山、錫山。

凌虛閣

臥云堂穿過先月榭,循郁盤廊西行,或者順凌虛閣前向西,即為寄暢園的主體建筑之一的臥云堂。臥云堂始建于明萬歷年間,坐西朝東,前后兩進,中隔天井。清代早中期,曾以康熙題寫的“山色溪光”命名此堂,故當時稱之為“御書碑廳”。據說,曾是康熙、乾隆來寄暢園時的接待處。堂內橫匾上的題字與“鳳谷行窩”前的天井北墻上的刻石相同。曹雪芹的祖父曹寅曾為臥云堂題過詩:“合抱楓香老桂枝,臥云堂上舊題詩。茲身久分無丘壑,可慕秦家濯足池。”臥云堂毀于清咸豐年間,2000年在原址重建。堂名匾由末代皇帝愛新覺羅.溥儀(1906~1967)的四弟愛新覺羅.溥任書。

臥云堂