《易》為君子謀,不為小人謀——經(jīng)典微讀系列之《周易》

《易》為群經(jīng)之首,閱讀經(jīng)典文本,體認(rèn)文化精神,無(wú)妨從《周易》開(kāi)始。

俗話說(shuō):窮人算命,富人燒香。積極一點(diǎn)來(lái)理解,困厄之中的人在尋求力量,試圖扼住命運(yùn)的喉嚨,無(wú)妨,無(wú)妨;對(duì)自己已經(jīng)擁有的,能常懷敬畏祈禱之心,可喜,可賀。

《易》,當(dāng)然不只為所謂的“高大上”之類的上智之人立言,每一個(gè)生命個(gè)體都可以在占筮的過(guò)程中順性命之理,通神明之德。但,我們需要記住宋儒張載的一句話——《易》為君子謀,不為小人謀。

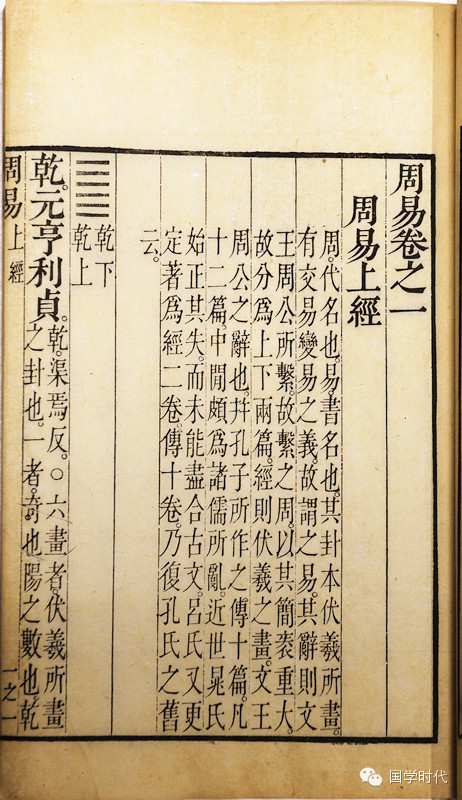

【第1集:書(shū)名問(wèn)題】

先來(lái)看《周易》之“周”字,大致有兩種解釋:1、周全,謹(jǐn)嚴(yán),完備:《周易》者,言易道周普,無(wú)所不備(東漢鄭玄);2、周為朝代之名,因?yàn)橹芪耐蹙卸葜芤祝ㄌ拼追f達(dá))。后者似更符合古代文獻(xiàn)的記載,以及古書(shū)命名的習(xí)慣。

再來(lái)看這個(gè)“易”字。《周禮·大卜》記載:“大卜(掌管卜筮的官員)掌三易之法,一曰連山,二曰歸藏,三曰周易。”周代有專人執(zhí)掌三種“易”的卜筮方法:連山,歸藏和周易,三者都可以稱作“易”,也就是說(shuō)“易”當(dāng)為古時(shí)卜筮書(shū)籍的通稱。

作為卜筮之書(shū),自古即有《連山》(夏)、《歸藏》(商)、《周易》三種,合稱三《易》。今僅存《周易》,簡(jiǎn)稱《易》,又尊稱之《易經(jīng)》。自戰(zhàn)國(guó)起即出現(xiàn)了系統(tǒng)闡釋《易》的著作——《易傳》——共有10篇,因而又稱之為“十翼”。此后,對(duì)《易經(jīng)》的注釋和研究著作足足可以稱得上汗牛充棟。

《連山》、《歸藏》為何稱之為“連山”、“歸藏”,的確頗為費(fèi)解。先哲們對(duì)此亦無(wú)可奈何,只能勉強(qiáng)解釋一大通,正如章太炎指出的:《連山》、《歸藏》本不可解,我們今天大可不必深究之。

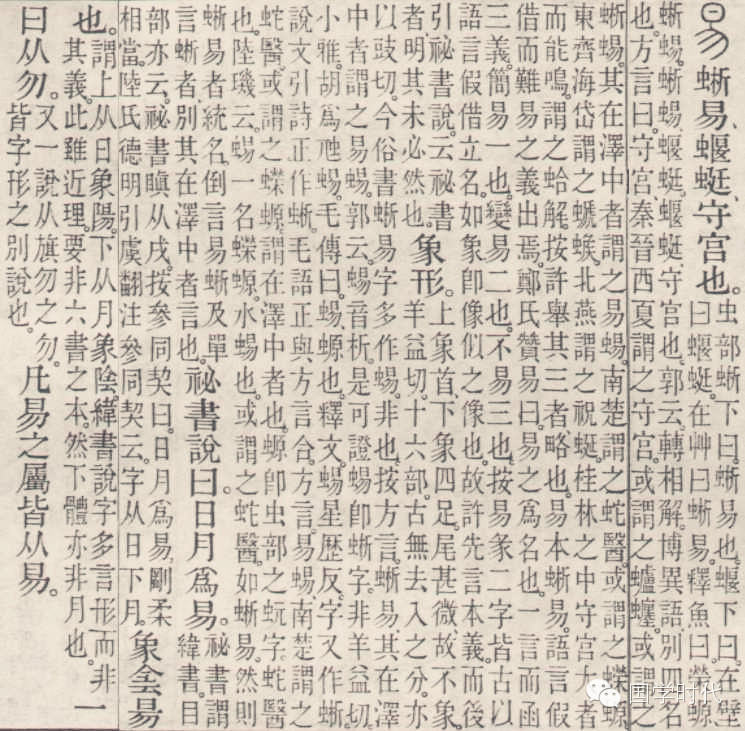

《易》為何又稱之為“易”呢?

“易”字在金文和篆文中的寫(xiě)法,皆取象于蜥蜴。西漢許慎《說(shuō)文解字》:“蜥易,蝘蜓,守宮也(蝘蜓、守宮,俗稱壁虎,古籍多與蜥蜴、蠑螈等相混)。象形。秘書(shū)說(shuō):日月為易,象陰陽(yáng)也。”也就是說(shuō)“易”字的本義指的是蜥蜴。

蜥蜴之類的爬行動(dòng)物最大的特點(diǎn)就是——善于變化。卜筮之書(shū)稱為“易”大概就是取這一層意思。

后人在闡釋《周易》之“易”時(shí)認(rèn)為有簡(jiǎn)易、變易和不易三種意義,甚至還賦予交易等意涵,這些都可視為對(duì)“易”的發(fā)揮。

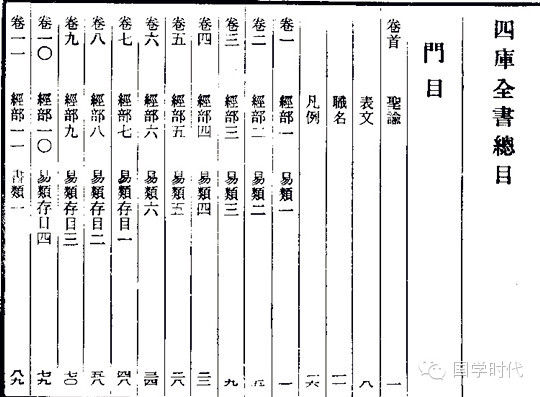

【國(guó)學(xué)名家名篇】

紀(jì)昀《四庫(kù)全書(shū)總目·經(jīng)部·易類》提要

紀(jì)昀1724—1805,字曉嵐,一字春帆,直隸獻(xiàn)縣人,乾隆十九年進(jìn)士,官至禮部尚書(shū)、協(xié)辦大學(xué)士,乾隆三十八年任四庫(kù)全書(shū)館總纂修官,一生心力,瘁于斯業(yè)。

是篇文字高屋建瓴,言簡(jiǎn)意賅,意思很明確:《易》是很玄——推天道以明人事,但不以玄為宗旨,落腳點(diǎn)還在君子的道德修為之上。

圣人覺(jué)世牖民【yǒu,通“誘”,誘導(dǎo),使明白】,大抵因事以寓教。《詩(shī)》寓于風(fēng)謠,《禮》寓于節(jié)文【制定禮儀使行之有度】,《尚書(shū)》、《春秋》寓于史,而《易》則寓于卜筮【用龜甲稱卜,用蓍草稱筮,合稱卜筮】。故《易》之為書(shū),推天道以明人事者也。

《左傳》所記諸占,蓋猶太卜之遺法。漢儒言象數(shù)【言龜以象示,筮以數(shù)吿,象數(shù)相因而生,然後有占,占所以知吉兇。《易》中凡言天日山澤之類為象,言初上九六之類為數(shù)。象數(shù)并稱,即指龜筮】,去古未遠(yuǎn)也。一變而為京焦【京指京房,焦指焦贛,前者是后者的學(xué)生】,入于禨祥【吉兇之先兆】,再變而為陳邵,務(wù)窮造化,《易》遂不切于民用。王弼盡黜象數(shù),說(shuō)以老莊。一變而胡瑗、程子,始闡明儒理,再變而李光、楊萬(wàn)里,又參證史事,《易》遂日啟其論端。此兩派六宗,已互相攻駁【責(zé)難反駁】。

又《易》道廣大,無(wú)所不包,旁及天文、地理、樂(lè)律、兵法、韻學(xué)、算術(shù)以逮方外之爐火,皆可援《易》以為說(shuō),而好異者又援以入《易》,故《易》說(shuō)愈繁。

夫六十四卦大象皆有“君子以”字,其爻象則多戒占者,圣人之情,見(jiàn)乎詞矣。其余皆《易》之一端,非其本也。

今參校諸家,以因象立教者為宗,而其他《易》外別傳者亦兼收以盡其變,各為條論,具列於左。