年年欲惜春,春去不容惜:蘇軾的寒食節(jié)(下)

元豐二年(1079)的寒冬臘月,令蘇軾身陷囹圄的案子終于有了一個(gè)了斷,他的命算是保住了,但必須貶謫到黃州!

蘇軾在《十二月二十八日,蒙恩責(zé)授檢校水部員外郎黃州團(tuán)練副使,復(fù)用前韻二首》(其二)中有這樣的詩(shī)句:

平生文字為吾累,此去聲名不厭低。

塞上縱歸他日馬,城東不斗少年雞。

向來(lái)以名節(jié)自勵(lì)、有康濟(jì)斯民之志的蘇軾,在走出御史臺(tái)監(jiān)獄,得知要奔赴黃州之路的一刻,不免有情緒低落:奔赴邊疆建功立業(yè)的心沒有了(塞上縱歸他日馬);

也再懶得陪著小家伙們斗雞玩狗了!(城東不斗少年雞)。

(西漢末年畫像磚:斗雞圖)

最初的牢騷

宋神宗熙寧七年(1074)五月,蘇軾離開杭州赴任密州太守,三年后又任職徐州太守。

在徐州任上時(shí),蘇軾儼然已經(jīng)是文壇的核心人物,不少青年才俊專赴徐州拜謁這位大名人;更多的人則是通過書信與蘇軾交流心得,表達(dá)景仰之情。

蘇軾對(duì)徐州是有感情的,因?yàn)樗谶@里與當(dāng)?shù)毓倜褚黄鸪晒Φ谧钃袅撕樗那忠u。甚至,蘇軾開始考慮在徐州買地,想終老在這篇土地上。

元豐二年(1079),一紙調(diào)令,蘇軾改任湖州太守,在《罷徐州往南京,馬上走筆寄子由五首》中有:暫別還復(fù)見,依然有余情。

這一年的四月二十日,蘇軾抵達(dá)湖州。

在湖州任上,蘇軾接連受到政治上的重?fù)簦灰驗(yàn)樗膬?nèi)心世界透過文字裸露地呈現(xiàn)出來(lái),且一覽無(wú)余,關(guān)鍵是白紙黑字!

上任不久,蘇軾有《湖州謝表》有兩句:

愚不適時(shí),難以追陪新進(jìn)。

老不生事,或能牧羊小民。

“新進(jìn)”和“生事”,在宋神宗朝改革變法的洪流中,這樣的字眼顯得那么另類,簡(jiǎn)直就要亮瞎了某些人的眼睛。

當(dāng)然,蘇軾的“罪證”主要是他寫的詩(shī)歌、序文、哀辭等作品,其中以詩(shī)為主。

于是,監(jiān)察御史何正臣、御史中丞李定、御史舒亶(dǎn)和國(guó)子博士李宜之等人,接連發(fā)起彈劾蘇軾的運(yùn)動(dòng)。理由是:愚弄朝廷,妄自尊大;詆毀新法,無(wú)所顧忌;謾罵圣上,無(wú)人臣之節(jié)……

于是李定向皇帝發(fā)出了這樣的呼聲:伏望陛下斷自天衷,特行典憲,非特沮乖慝之氣,抑亦奮忠良之心,好惡既明,風(fēng)俗自革!

蘇軾的處境很危險(xiǎn)!

安有圣世而殺才士乎:烏臺(tái)詩(shī)案

政治風(fēng)暴之下,宋神宗下令御史臺(tái)將蘇拭押到京城進(jìn)行隔離審查。

御史臺(tái)專門負(fù)責(zé)對(duì)官吏進(jìn)行糾察彈劫。據(jù)《漢書·朱博傳》的記載,御史府中列柏樹,常有野烏數(shù)千,棲宿其上,晨去暮來(lái),號(hào)曰朝夕烏。后人稱御史臺(tái)為“烏臺(tái)”。

元豐二年(1079)的七月二十八日,蘇軾被逮捕;八月十八日,進(jìn)御史臺(tái)的監(jiān)獄,十月二十日正式接受提訊。

這是一個(gè)提心掉膽朝不保夕的痛苦過程…… 蘇軾料定自己兇多吉少,藏好了用來(lái)安眠的“青金丹”,—旦定了死罪,那自己就超量服用自盡!

一方政敵欲置蘇軾于死地而后快,一方友人在四方活動(dòng)……

再來(lái)看一下被視為“罪證”的蘇軾的《王復(fù)秀才所居雙檜》詩(shī):

凜然相對(duì)敢相欺,直干凌空未要奇。

根到九泉無(wú)曲處,世間惟有蟄龍知。

有人在皇帝面前進(jìn)言:陛下飛龍?jiān)谔欤Y以為不知己,而求之地下之蟄龍,非不臣而何?

宋神宗沒有那么傻,只是回應(yīng)說(shuō):“詩(shī)人之詞,安可如此論?彼自詠檜,何預(yù)朕事?”一句話,此詩(shī)關(guān)我什么屁事兒,太牽強(qiáng)!

閑居金陵的王安石,專門為蘇軾上書:“安有圣世而殺才士乎?”據(jù)說(shuō),這場(chǎng)公案以王安石一言而決。

其實(shí),不盡然,這是新、舊、溫,左、中、右,朝野,宮內(nèi)宮外,皇帝、臣子、民意……多方博弈的結(jié)果——追奪祠部員外郎直史館和太常博士?jī)晒俾殻F(xiàn)授黃州團(tuán)練副使黃州安置;蘇軾于元豐三年的大年初一,在御史臺(tái)差吏的押解下離開汴京奔赴黃州。

而此時(shí),蘇軾的家眷都寄居在弟弟蘇轍在商丘的家中,蘇軾的身邊只有長(zhǎng)子蘇邁伴隨,在爆竹聲中啟程。

(蘇軾與好友告別時(shí)手書的信札)

像秋天一樣蕭瑟的春天

在牢獄中,蘇軾說(shuō)自己“魂驚湯火命如雞”;而在黃州的生活真可謂窮愁逼仄,同樣難熬。蘇軾在寫給學(xué)生秦觀的書信中有這樣的描述:

初到黃,廩(lǐn俸祿)入既絕,人口不少,私甚憂之。但痛自節(jié)儉,日用不得過百五十,每月朔(shuò初一)便取四千五百錢,斷為三十塊,掛屋梁上,平日用畫叉挑取一塊,即藏去叉,仍以大竹筒別貯用不盡者,以待賓客……

精神更是寂寞,郁郁不得志,用蘇軾自己的話說(shuō)就是“黃州真在井底”,難掩此際濃濃的孤寂和失落。

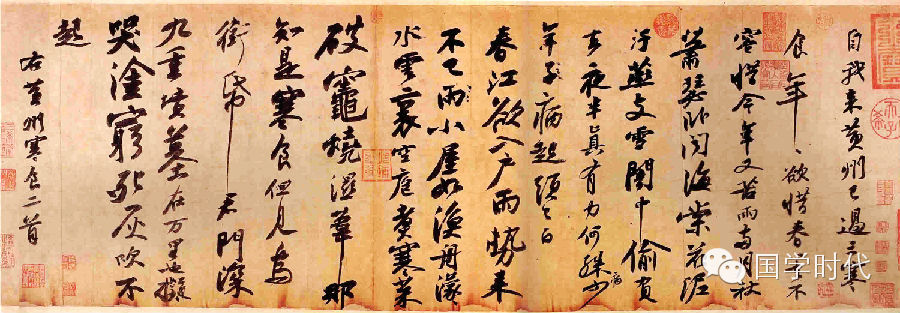

元豐五年創(chuàng)作了兩首寒食詩(shī)。如下:

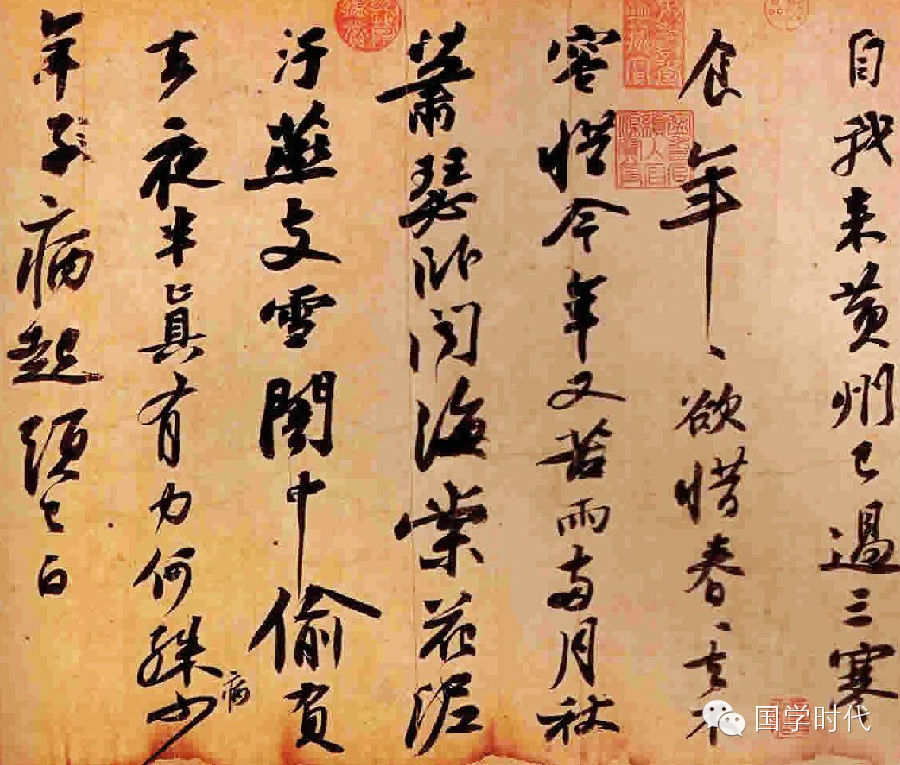

自我來(lái)黃州,已過三寒食。

年年欲惜春,春去不容惜。

今年又苦雨,兩月秋蕭瑟。

臥聞海棠花,泥污燕支雪。

闇中偷負(fù)去,夜半真有力。

何殊病少年,病起須已白。

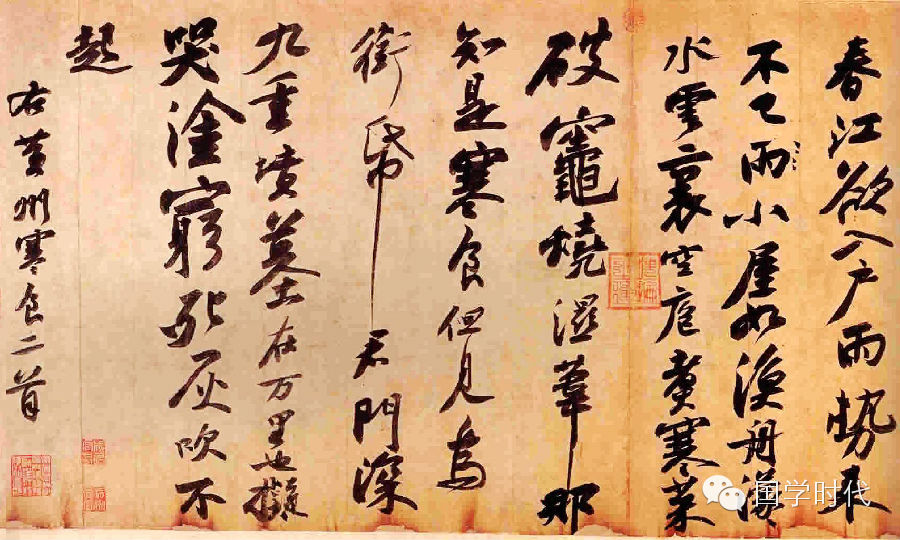

春江欲入戶,雨勢(shì)來(lái)不已。

小屋如漁舟,蒙蒙水云里。

空庖煮寒菜,破灶燒濕葦。

那知是寒食,但見烏銜紙。

君門深九重,墳?zāi)乖谌f(wàn)里。

也擬哭涂窮,死灰吹不起。

詩(shī)意無(wú)須多解,多讀兩邊自能領(lǐng)會(huì)詩(shī)人濕漉漉的沉痛孤獨(dú)之情。

其后,蘇軾應(yīng)友人的邀請(qǐng),又揮毫?xí)鴮懽约旱倪@兩首詩(shī),是為名重天下的《黃州寒食帖》。

是帖為蘇軾行書的代表作。

筆勢(shì)起伏跌宕,光彩照人,以意運(yùn)筆,氣勢(shì)奔放而無(wú)荒率之筆,被譽(yù)為“天下第三行書”。

徐邦達(dá)先生在《古書畫過眼要錄》中有按語(yǔ),如下:

筆法縱橫跌宕,所見東坡墨跡,此卷可稱第一……元豐五年壬戌(公元一零八二),東坡年四十七歲。書時(shí)或可能少晚。

而正是在這場(chǎng)苦難中,時(shí)時(shí)處處不得意的情境下,蘇軾迸發(fā)出無(wú)比強(qiáng)健的創(chuàng)造力,轉(zhuǎn)而成為中國(guó)文學(xué)史、文化史上的蘇東坡!

【“東坡”小識(shí)】

《宋史·蘇軾傳》:“以黃州團(tuán)練副使安置。軾與田父野老,相從溪山間,筑室于東坡 ,自號(hào)東坡居士 。”另一說(shuō)法是,蘇軾謫居黃州時(shí)慕唐白居易忠州刺史時(shí)嘗閑步東坡,并有《東坡種花》《步東坡》等詩(shī),因自號(hào)東坡居士。宋洪邁 《容齋三筆·東坡慕樂天》:“ 蘇公責(zé)居黃州 ,始自稱東坡居士 ,詳考其意,蓋專慕白樂天而然……非‘東坡’之名偶爾暗合也。”