鄧析之死——僭越的立法者

小時候看丁聰先生的《古趣圖》,有則笑話印象深刻:春秋年間,鄭國的洧河發大水,一個富人不幸溺亡,尸體被打撈上來。富人家得知后,欲贖回尸體,豈料打撈者漫天要價。富人家無奈去找鄧析討主意,鄧析說:“放心吧!對方只能賣給你,何必急著買呢?”這下輪到打撈者犯愁了,也去找鄧析討主意,鄧析又說:“放心吧!對方只能向你買,何必急著賣呢?”

贖尸詭辯(丁聰繪)

故事到此為止,結局未詳,但已可想見買賣雙方互不相讓,陷入僵持的情形。那位左右逢源的鄧析,當真是出的好主意,《列子》稱他“操兩可之說,設無窮之辭”,誠非虛語。

有難題,找鄧析,似乎是鄭國民間習以為常之事,尤其是遇到訴訟糾紛,更非鄧析莫能解決。而鄧析也有求必應,且明碼收費。《呂氏春秋·離謂》載:鄧析“與民之有獄者約:大獄一衣,小獄襦袴。民之獻衣襦袴而學訟者不可勝數。”大案以長衣衫為酬,小案以短衣褲為報,鄧析這代理訴訟的業務,雖算不上多金,卻著實開了先河,尊他為“千古律師第一人”,應無疑議。

鄧析旗幟鮮明地反對“禮治”,主張“事斷于法”,最擅長的便是尋找刑法的種種邏輯漏洞,并由此而創立“刑名之學”。凡他承攬的官司,“所欲勝因勝,所欲罪因罪”,將其“以非為是,以是為非”的詭辯之術發揮到極致,簡直無往而不利。

當時鄭國的執政者,是著名的革新派子產,他一改過去“法不可知,則威不可測”的觀點,于公元前536年“鑄刑書于鼎”,置之場中,公之于眾。這是中國有史可考的第一部成文法典,比古羅馬的《十二銅表法》還要早一個世紀。

鼎刑

“鼎刑”的頒布,一石激起千重浪,革新派歡呼鼓舞,保守派勃然大怒,只有另類的鄧析關注的是“鼎刑”本身。他比子產更激進,覺得“鼎刑”仍是禮大于法,許多律條都不夠完善,因據“鼎刑”而私造“竹刑”,將自己對律條的解釋和批駁刻于竹上,竹輕鼎重,竹賤鼎貴,自然傳之廣遠。一時之間,“竹刑”竟而隱隱有凌駕于“鼎刑”之勢,鄭國大亂,民口喧嘩。

竹刑

鄧析的攪局讓子產頭痛不已,他似乎天生就是來跟子產作對的,無論子產下達什么政令,他總會想方設法刁難。例如子產下令取締“懸書”,這是一種類似于張貼大字報的民間議政方式,鄧析便發明了“致書”,改張貼大字報為寄送匿名信;子產下令禁止“致書”,鄧析又發明了“倚書”,將匿名信夾帶于他物里傳閱。子產令之無窮,而鄧析應之亦無窮,可謂“道高一尺,魔高一丈”。

不過刁難歸刁難,同屬革新派,子產對鄧析仍心存一份贊賞,這在“不毀鄉校”事件中體現的尤為明顯。鄉校即州立大學,也是鄉人議政之所。有大臣向子產建議廢除鄉校,子產感嘆道:“其所善者,吾則從之;其所惡者,吾則改之。是吾師也,若之何毀之?”不僅沒有廢除鄉校,反而經常派人暗中傾聽。而鄧析正是鄉校里抨擊時政最尖銳最激烈的一個,想必子產偶爾亦會心有戚戚焉。

子產不毀鄉校

可惜子產的繼任者駟顓沒有這般雅量,鄧析倒底還是為自己的叛逆付出了血的代價。《左傳·定公九年》載:“鄭駟顓殺鄧析,而用其竹刑。”可笑又可悲的是,駟顓加諸于鄧析的罪名正是私造竹刑。殺其人而用其刑,無異于過河拆橋,所以《左傳》的“君子”頗為憤慨,連用《詩經》三篇予以譴責,論斷道:“思其人猶愛其樹,況用其道而不恤其人乎?子然(駟顓)無以勸能矣。”

鄧析之死,令律師這種超前職業曇花一現,終究沒能在中國的土壤上生根發芽。明清時期的訟師,徒具律師之形,而空乏其神。再沒有誰像鄧析那樣,敢于為小民的利益,拿起當權者的武器,針鋒相對地嘲弄當權者,以彼之道,還施彼身。

英國法學家波洛克曾說:“法律雖不能使人人平等,但在法律面前人人平等。”鄧析作竹刑,以便民為目的,與子產鑄鼎刑可謂殊途同歸,只是走得更遠罷了。或許子產也清楚竹刑比鼎刑更易普及,故而縱然威望受損,也并未追究鄧析私修法典之罪。待到子產逝去,駟顓執政,竹刑取代鼎刑已是大勢所趨。駟顓雖必欲殺鄧析而后快,卻不得不用鄧析之法。鄧析若地下有靈,想必也會笑醒了。

學成文武藝,貨與帝王家。擁有三寸不爛之舌,堪比千乘之師,實乃進身良階。偏偏鄧析全不在乎,寧愿冒天下之大不韙,去賺得寥寥幾件衣物。說他是斗士也好,說他是瘋子也罷,他生前是孤零零的一個,即使同時代有圣人老子和孔子,亦絲毫無法理解他;死后他依然是孤零零的一個,靜靜地躺在中國法律思想史的深處,似笑非笑,仿佛還在嘲弄這世間的種種不平。

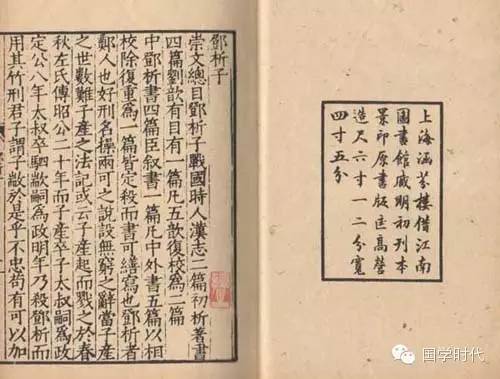

《鄧析子》(明初刊本)