中國(guó)古代雕塑之七

隋唐五代(上)

一、石雕

隋唐時(shí)期,隨著政治經(jīng)濟(jì)文化的空前興旺發(fā)達(dá),石雕藝術(shù)也形成發(fā)展的新高峰。我們?nèi)詮姆鸾淌瘛⒌哿晔倘旱窈腿粘I钍袢矫鎭?lái)敘述。

第一、佛教石雕

包括石窟寺造像、石佛塔和各種場(chǎng)合的石刻供養(yǎng)像。

石窟寺的佛教造像仍是宗教石雕的主流,除了前面提到的洛陽(yáng)龍門(mén)石窟、甘肅敦煌莫高窟、甘肅天水麥積山石窟、甘肅永靖縣炳靈寺石窟、甘肅慶陽(yáng)南北石窟寺、甘肅天水麥積山石窟、山西太原天龍山石窟有大量隋唐五代的石雕造像和裝飾藝術(shù)外,又出現(xiàn)云南劍川石鐘山石窟、四川大足石窟,四川樂(lè)山大佛、杭州靈隱寺飛來(lái)峰造像、南京棲霞山石刻等佛教石雕。開(kāi)鑿佛教石窟寺,經(jīng)南北朝至隋唐時(shí)代,達(dá)到了它的登峰期,其范圍已由華北擴(kuò)展到長(zhǎng) 江以南地區(qū),刻造石窟及其造像的功德主已由帝王貴族擴(kuò)展到一般平民, 這就形成了多不勝 數(shù)的大小窟室和佛龕造像,從而也使得石窟寺藝術(shù)仿木結(jié)構(gòu)建筑的因素大大減弱了。 此外,在佛像的造型處理上,前后期風(fēng)格樣式也發(fā)生了變化。與漢魏兩晉南北朝的石窟寺造像相比,在技法和風(fēng)格上都出現(xiàn)巨大的變化:早期的佛教造像單純樸實(shí),渾厚粗獷,端正溫肅,佳作雖多,但由于受到佛教造像儀軌的約束,使得許多造像拘謹(jǐn)而毫無(wú)生氣。隨著唐代開(kāi)放格局的形成和國(guó)力強(qiáng)盛的“盛唐氣象”形成,佛教藝術(shù)在技法風(fēng)格方面俱發(fā)生巨大變化。以石雕藝術(shù)而言,題材更加豐富,更具有鮮明的民族特點(diǎn)。雕刻技法從直刀法發(fā)展成為圓刀法,流暢優(yōu)美。再加上浮雕、透雕等多種刀法并用,其風(fēng)格優(yōu)雅端莊,雄強(qiáng)壯麗,布局嚴(yán)謹(jǐn),造型準(zhǔn)確。如龍門(mén)的北魏造像,初期仍為大同云岡舊式,雖有局部的變化,但面容刻畫(huà)多為清瘦秀勁的秀骨清像。北齊造像則開(kāi)始呈現(xiàn)矮胖壯健,隆胸寬肩的體態(tài),這是一種由北魏風(fēng)格向盛唐風(fēng)格過(guò)渡的具體表現(xiàn)。唐太宗至高宗時(shí)期的唐代龍門(mén)佛教造像,大多圓肥豐滿(mǎn),身軀挺直,刀法系直刀與圓刀并用,開(kāi)始注重人體解剖關(guān)系,實(shí)現(xiàn)了造型風(fēng)格的重大突破。武則天時(shí)期的龍門(mén)石窟造像,是唐代造像的標(biāo)準(zhǔn)典型, 也是盛唐石雕藝術(shù)最杰出的代表。 充分地反映了中國(guó)古代石雕藝術(shù)發(fā)展到盛唐階段,其技藝已達(dá)到極為高超的程度。 與其他藝術(shù)門(mén)類(lèi)一樣,石雕的盛衰皆與當(dāng)時(shí)政治、經(jīng)濟(jì)、文化和宗教的繁榮及其衰頹有關(guān)。 據(jù)傳聞,奉先寺盧舍那大佛的典雅華麗形象, 就是以武則天的容貌為模特塑造的。神圣的宗教場(chǎng)所,成了世俗社會(huì)競(jìng)奢逐華的樂(lè)土,自然宗教的神也就被 人情世故氣氛所浸染,佛像衣褶的華麗流動(dòng),豐腴暴露的肌體,曲線婀娜的綽姿,都襯映出盛世的塵囂。同樣,安史之亂前后,唐代造像由成熟走向衰落。首先是造像規(guī)模和數(shù)量大不如前,而且形象刻畫(huà)大多蒼白無(wú)力,樣式呆板,已失去前期豐富多采的自由活潑的寫(xiě)實(shí)風(fēng)格。龍門(mén)石窟的藝術(shù)盛衰,大體上代表了中原地區(qū)隋唐時(shí)代雕刻藝術(shù)演變的一般裝況。 然而,歷史的發(fā)展也往往是不平衡的,自南朝至隋唐時(shí)期中國(guó)經(jīng)濟(jì)重心的南移,也給華 南的文化藝術(shù)發(fā)展帶來(lái)了機(jī)遇,尤其是佛教石窟藝術(shù),從晚唐開(kāi)始在江南崛起,其中最具代 表性最具影響力的要首推四川大足石刻,可謂石雕藝術(shù)的一大奇觀。云南劍川石鐘山石窟,始鑿于南詔國(guó)王勸豐佑時(shí)代,即唐武宗會(huì)昌年間,南詔國(guó)和大理國(guó)時(shí)期(649~1253)遺存的我國(guó)少數(shù)民族石窟藝術(shù)代表之作。它表明:包括石雕造像在內(nèi)的中華優(yōu)秀文化,是境內(nèi)各民族共同創(chuàng)造的。這是聯(lián)系各民族最根深的紐帶之一,也是中華文化經(jīng)久不衰,中國(guó)民族大一統(tǒng)不會(huì)像蘇聯(lián)、歐東那樣分崩解體的主要原因之一。

開(kāi)鑿佛教石窟寺,經(jīng)南北朝至隋唐時(shí)代,達(dá)到了它的登峰期,其范圍已由華北擴(kuò)展到長(zhǎng) 江以南地區(qū),刻造石窟及其造像的功德主已由帝王貴族擴(kuò)展到一般平民, 這就形成了多不勝 數(shù)的大小窟室和佛龕造像,從而也使得石窟寺藝術(shù)仿木結(jié)構(gòu)建筑的因素大大減弱了。 此外,在佛像的造型處理上,前后期風(fēng)格樣式也發(fā)生了變化。佛教石雕中的第二類(lèi)佛塔,南北朝時(shí)代,佛塔是寺廟組群的中心建筑,到了唐朝,它雖然失去中心地位,便仍不失為佛寺的重要組成部分,其莊嚴(yán)勁健的造型,還是襯托公共建筑和都市景觀的依憑。隋唐五代以磚塔為多,石塔成了鳳毛鱗角,現(xiàn)存有廣東新會(huì)龍興寺的隋代石塔,山西平順縣唐乾符四年明惠大師塔,南京棲霞寺南唐舍利塔和杭州靈隱寺吳越石塔等。現(xiàn)存的唐代大雁磚塔石刻裝飾浮雕—樂(lè)舞天人,則是當(dāng)時(shí)建筑石雕的杰作。其中舞人的姿態(tài)自由歡快,飄飛的帶飾充滿(mǎn)動(dòng)感,端坐的樂(lè)伎各具綽姿,形成對(duì)比觀照,左琵琶左琴瑟,夸張舞動(dòng)的帶飾,使整體畫(huà)面實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)的平衡。它與佛教藝術(shù)中最美的飛天形象有異曲同工之妙。

進(jìn)入五代時(shí)期后,分裂割據(jù)的局面,造成了中原文化的極大破壞,再難有藝術(shù)上的突破性 發(fā)展,所以五代石雕基本上維持著唐人寫(xiě)實(shí)纖巧華麗的作風(fēng)。邊區(qū)與江南受戰(zhàn)禍影響較小,經(jīng)濟(jì)繁榮,加上統(tǒng)治階級(jí)崇尚藝術(shù)的繁華,所以在創(chuàng)作的題材選擇,乃至風(fēng)格、技法和審美情趣上,都比中原有較多的創(chuàng)意和發(fā)展。 五代是短暫的,佛教石窟等建筑石刻的創(chuàng)制,自然也今非昔比,稱(chēng)得上能繼前期輝煌余 緒的僅有南京棲霞山佛教建筑石刻藝術(shù)。 五代建成的棲霞山佛寺今已不存,建于南唐時(shí)期殘存的舍利塔可作為其代表,棲霞寺舍利石塔,是當(dāng)時(shí)江南佛教深入人心的寫(xiě)照。由于王朝的頻繁更迭和戰(zhàn)亂不已, 人們只好將不安的心緒,寄托于對(duì)宗教天國(guó)的憧憬。棲霞寺石塔浮雕中的佛傳故事,正是一種將人們從喧囂的塵世苦旅引向超脫虛無(wú)境界的形象教誨。

除了大型石窟寺造像外,還有各種場(chǎng)合的石刻供養(yǎng)像。隋文結(jié)束南朝分裂局面,但在崇佛上比起南朝諸帝卻有增無(wú)已。據(jù)文字記載,隋文帝一生間寺達(dá)3792所,造塔110座,遠(yuǎn)超過(guò)“南朝四百八十寺”。寺廟的空前,自然帶動(dòng)社會(huì)崇佛空氣空前,大量的供養(yǎng)佛像的產(chǎn)生。現(xiàn)存的著名寺院如北京的云居寺、南京的棲霞寺和浙江的天臺(tái)寺皆建于隋代,內(nèi)有大量精美的佛像。隋文帝一生建造金、銅、檀香、夾纻、象牙、石雕佛像16580軀,修復(fù)舊像158894軀。隋煬帝由新刻佛像3850軀,修復(fù)舊像101000軀.內(nèi)中當(dāng)有相當(dāng)數(shù)量的石雕精品。李唐王朝建立后,認(rèn)其為老子李耳后裔,以道教為國(guó)教。武則天執(zhí)政后,欲取代李唐政權(quán),在思想文化上則以佛教對(duì)抗道教除了上述的在龍門(mén)奉先寺以武則天容貌為模特造早盧舍那大佛時(shí),武則天曾以皇后身份“助脂粉錢(qián)兩萬(wàn)貫”,并率百官大臣參加大佛的開(kāi)光落成儀式,一時(shí)盛況空前。繼后僧法明等撰《大云經(jīng)》四卷,說(shuō)武后是彌勒佛化身下凡,應(yīng)作為天下主人,武后下令頒行天下。命兩京諸州各置大云寺一所,藏《大云經(jīng)》,命僧人講解,并提升佛教的地位在道教之上。僧薛懷義隨后又率令萬(wàn)多人,毀道教乾元殿,建明堂。高二百九十四尺,闊三百尺。共三層,上有鐵鳳,高一丈。飾以黃金,稱(chēng)為“萬(wàn)象神宮”。明堂建成后,武則天又命僧薛懷義鑄大佛像,大像的小指也可以容納數(shù)十人,又于明堂北起五層高的天堂來(lái)收納這個(gè)大像。至此,佛教達(dá)于極盛時(shí)期:中國(guó)佛教八大宗派的祖庭佛寺皆建于此時(shí),著名的佛寺如西安大慈恩寺、華嚴(yán)寺,廣州六祖寺,舒州三綿陽(yáng)碧水寺,五臺(tái)山佛光寺等。

小型的佛教供養(yǎng)像如1953年在河北曲陽(yáng)修德寺曾出土隋代紀(jì)年銘刻的石像81件,大多已殘破,其中隋代的石雕供養(yǎng)佛像多屬20—30厘米的小型白色大理石像,其中有件高36厘米坐像。這尊佛像雖已殘缺頭和右手但仍能看出作者高超技法和造型能力。衣紋處理上,隨著佛像坐姿疏密有致,富有裝飾性,帶有“曹衣出水”的韻味,并且成功地運(yùn)用這一點(diǎn)來(lái)表現(xiàn)人體結(jié)構(gòu)、軀體的起伏。這尊佛像形象豐滿(mǎn),手法細(xì)密,與唐代的大型造像屬于同一風(fēng)格。2000年杭州雷峰塔遺址天宮出土小型石雕佛塔,塔身殘長(zhǎng)10.2、面寬7.9、最寬11厘米塔身圓角方形,四壁向外鼓突。頂、底平,頂部正中有直徑0.8、深1厘米的小圓孔。塔身四面鑿火焰狀壸門(mén)式小龕,龕內(nèi)雕坐佛一尊,佛低平肉髻,身穿通肩袈裟,手施禪定印,結(jié)跏趺坐,身后為葫蘆狀背光。現(xiàn)存浙江省博物館

下面介紹這一時(shí)期一些佛教石雕,包括石窟寺造像、石佛塔和各種場(chǎng)合的石刻供養(yǎng)像的代表之作:

1、龍門(mén)石窟

關(guān)于龍門(mén)石窟的整體介紹,見(jiàn)前面“魏晉南北朝”部分,這里指簡(jiǎn)介隋唐五代代表之作。

龍門(mén)石窟中以唐代和北魏的石窟居多。其中唐代占60%,北魏洞窟約占30%,其它朝代僅占10%左右。龍門(mén)唐代造像集中在潛溪寺、摩崖三佛龕、萬(wàn)佛洞和奉先寺

潛溪寺是龍門(mén)西山北端第一個(gè)大窟。它高、寬各九米多,進(jìn)深近七米,大約建于一千三百多年前的唐代初期。窟頂藻井為一朵淺刻大蓮花。主佛阿彌陀佛端坐在須彌臺(tái)上,面頤豐滿(mǎn),胸部隆起,衣紋斜垂座前,身體各部比例勻稱(chēng),神情睿智,整個(gè)姿態(tài)給人以靜穆慈祥之感。主佛左側(cè)為大弟子迦葉,右側(cè)為小弟子阿難。兩弟子旁邊分別為觀世音菩薩與大勢(shì)至菩薩。特別是南壁的大勢(shì)至菩薩,造型豐滿(mǎn)敦厚,儀態(tài)文靜,在故宮博物院有1比1的復(fù)制品陳列。

摩崖三佛龕共有七尊造像,其中三身坐佛,四身立佛,這種造像組合在中國(guó)石窟寺中極為罕見(jiàn)。中間主佛為彌勒,坐于方臺(tái)座上,頭頂破壞,僅雕出輪廓,未經(jīng)打磨。武則天利用彌勒信仰為其登基制造輿論,登基后又自稱(chēng)“慈氏”(即彌勒),推動(dòng)了彌勒信仰的風(fēng)行。摩崖三佛龕的開(kāi)鑿正是在這樣的歷史背景下出現(xiàn)的,隨著武周政權(quán)的垮臺(tái),摩崖三佛龕也因此而停工。雖然這組造像是半成品,卻為我們了解石窟造像的開(kāi)鑿程序提供了一份寶貴的實(shí)物資料。

萬(wàn)佛洞建于唐高宗永隆元年(680)。因洞內(nèi)南北兩側(cè)雕有整齊排列的一萬(wàn)五千尊小佛而得名。洞窟呈前后室結(jié)構(gòu),前室造二力士、二獅子,后室造一佛二弟子二菩薩二天王,是龍門(mén)石窟造像組合最完整的洞窟。窟頂有一朵精美的蓮花,環(huán)繞蓮花周?chē)臑橐粍t碑刻題記:“大唐永隆元年十一月三十日成,大監(jiān)姚神表,內(nèi)道場(chǎng)運(yùn)禪師,一萬(wàn)五千尊像一龕” 是在宮中二品女官姚神表和內(nèi)道場(chǎng)智運(yùn)禪師的主持下于大唐永隆元年十一月三十日開(kāi)鑿?fù)旯さ摹_@是有文字記載的龍門(mén)窟最為完整的資料。洞內(nèi)主佛為阿彌陀佛,端坐于雙層蓮花座上,面相豐滿(mǎn)圓潤(rùn),兩肩寬厚,簡(jiǎn)潔流暢的衣紋運(yùn)用了唐代渾圓刀的雕刻手法。主佛施“無(wú)畏印”,表示在天地之間無(wú)所畏懼,唯我獨(dú)尊。主佛端坐在蓮花寶座上,在束腰部位雕刻了四位金剛力士,那奮力向上的雄姿與主佛的沉穩(wěn)形成了鮮明的對(duì)比,也更加襯托出主佛的安詳。主佛背后還有五十二朵蓮花,每朵蓮花上都端坐有一位供養(yǎng)菩薩,她們或坐或側(cè),或手持蓮花,或竊竊私語(yǔ),神情各異,像是不同少女的群體像。五十二代表著菩薩從開(kāi)始修行到最后成佛的階位,即十信、十住、十行、十回向、十地、等覺(jué)、妙覺(jué)。洞內(nèi)南側(cè)還有一尊菩薩像,她是龍門(mén)石窟唐代眾多菩薩像的精美范例。菩薩通高85厘米,頭部向右傾斜,身體成”S”形的曲線,整個(gè)姿態(tài)顯得非常優(yōu)美端莊。中國(guó)著名戲劇大師梅蘭芳早年參觀龍門(mén)時(shí),被她那優(yōu)美的形象所吸引并大加贊賞,此后經(jīng)過(guò)藝術(shù)加工,成功地運(yùn)用到他的表演中。

萬(wàn)佛洞內(nèi)南側(cè)一尊菩薩像 梅蘭芳表演的佛打坐

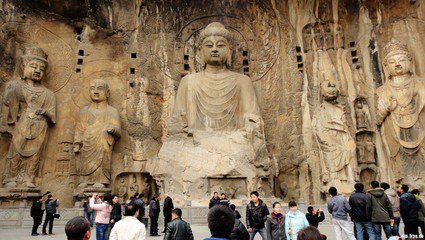

奉先寺,是龍門(mén)石窟規(guī)模最大、藝術(shù)最為精湛的一組摩崖型群雕,因?yàn)樗`屬于當(dāng)時(shí)的皇家寺院奉先寺而俗稱(chēng)“奉先寺”。此窟建開(kāi)鑿于唐高宗初咸享三年(67年)皇后武則天贊助脂粉錢(qián)兩萬(wàn)貫,上元二年(675)功畢。洞長(zhǎng)寬各30余米。洞內(nèi)造像明顯體現(xiàn)了唐代佛像藝術(shù)特點(diǎn),面形豐肥、兩耳下垂,形態(tài)圓滿(mǎn)、安詳、溫存、親切,極為動(dòng)人。主佛蓮座北側(cè)的題記稱(chēng)之為“大盧舍那像龕”,這里共有九軀大像,中間主佛為盧舍那大佛,為釋迦牟尼的報(bào)身佛,據(jù)佛經(jīng)說(shuō),盧舍那意即光明遍照。這座佛像通高17.14米,頭高4米,耳朵長(zhǎng)達(dá)1.9米,佛像面部豐滿(mǎn)圓潤(rùn),頭頂為波狀形的發(fā)紋,雙眉彎如新月,附著一雙秀目,微微凝視著下方。高直的鼻梁,小小的嘴巴,露出祥和的笑意。雙耳長(zhǎng)且略向下垂,下頦圓而略向前突。圓融和諧,安詳自在,身著通肩式袈裟,衣紋簡(jiǎn)樸無(wú)華,一圈圈同心圓式的衣紋,把頭像烘托的異常鮮明而圣潔。整尊佛像,宛若一位睿智而慈祥的中年婦女,令人敬而不懼。有人評(píng)論說(shuō),在塑造這尊佛像時(shí),把高尚的情操、豐富的感情、開(kāi)闊的胸懷和典雅的外貌完美地結(jié)合在一起,因此,她具有巨大的藝術(shù)魅力。

奉先寺內(nèi)九尊大佛,中為大盧舍那像

2、敦煌莫高窟

關(guān)于敦煌莫高窟的整體介紹,見(jiàn)前面“魏晉南北朝”部分,這里指簡(jiǎn)介隋唐五代代表之作。

隋唐是莫高窟發(fā)展的全盛時(shí)期,現(xiàn)存洞窟有300多個(gè)。敦煌在唐高祖武德(619)為唐占有,至太宗貞觀十四年(640),高昌被平定后,唐朝文化得以向敦煌滲透,直至唐德宗建中二年(781),沙州淪陷,敦煌為吐蕃占領(lǐng)為止,這140余年里是造窟最多的時(shí)期,石窟藝術(shù)發(fā)展得到了歷史的最高峰。代約開(kāi)造150余洞窟,前期洞窟多集中在上、下兩層,其中有紀(jì)年窟11個(gè),分別是唐太宗貞觀十六年(642)第220窟、高宗上元二年(675)第386窟、武則天垂拱二年(686)第335窟、延載二年(695)第96窟、萬(wàn)歲神功元年(697)第123窟、圣歷元年(698)第332窟、玄宗開(kāi)元九年(721)第130窟、開(kāi)元十四年(726)第41窟、天寶七年(748)第180窟、天寶八年(749)第185窟、代宗大歷十一年(776)第148窟。

禪窟和中心塔柱窟在隋唐時(shí)期逐漸消失,而同時(shí)大量出現(xiàn)的是殿堂窟、佛壇窟、四壁三龕窟、大像窟等形式,其中殿堂窟的數(shù)量最多。唐代塑像多為圓雕,少有浮雕影塑。造型濃麗豐滿(mǎn),風(fēng)格更加中原化,并出現(xiàn)了前代所沒(méi)有的高大塑像。群像組合多為七尊或者九尊,隋代主要是一佛、二弟子、二菩薩或四菩薩,唐代主要是一佛、二弟子、二菩薩和二天王,有的還再加上二力士。造像空間感大大增加,造像組合常見(jiàn)一鋪五身,一鋪七身,有一佛一弟子二菩薩,一佛二弟子,二菩薩二天王,一佛二弟子四菩薩。主尊佛多做螺發(fā),佛衣穿著有敷搭雙肩下垂式、右袒式、半披式、褒衣博帶演化式,而以敷搭雙肩下垂式 最為多見(jiàn),主尊中倚坐彌勒佛的出現(xiàn)漸趨增多,體現(xiàn)彌勒信仰的流行,造像的形體比例接近于寫(xiě)實(shí),一改隋代頭大身小的造像特征。以第45窟為例,二脅侍弟子分別為左側(cè)年長(zhǎng)者迦葉尊者,右側(cè)年少者為阿難尊者,成為唐窟脅侍弟子的固定模式。對(duì)菩薩的表現(xiàn)也達(dá)到了莫高窟的最高峰,該窟中的彩塑菩薩塑像堪稱(chēng)莫高窟同類(lèi)造像中的精品,菩薩束高髻,上身裸,披帛由左肩斜披向右下方,戴項(xiàng)圈、臂釧,下著長(zhǎng)裙跣足立于仰蓮座上,身體呈“S”形,女性特征的刻畫(huà)較為含蓄,儀態(tài)端莊典雅,神情靜穆,加之莫高窟石像上完好的色彩表現(xiàn),使得肌體及服飾均極富質(zhì)感。天王進(jìn)入脅侍行列在莫高窟也發(fā)生在唐代造像中,較早的見(jiàn)第334窟。第45窟二天王立于二脅侍菩薩外側(cè)。發(fā)髻高聳,身披甲胄,一手叉腰,一手握兵器,腳踏夜叉,其神情的張揚(yáng)與其他諸像的靜謐形成強(qiáng)烈的對(duì)比。

精品中是精品:第45窟七尊彩塑菩薩像

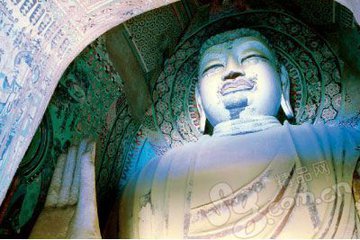

摩崖大像及涅槃大像也是莫高窟唐代造像的新形式,第96、130窟內(nèi)均塑倚坐彌勒佛像一尊。“北大像”高33米,彌勒佛坐像,高35.6米,由石胎泥塑彩繪而成,是中國(guó)國(guó)內(nèi)僅次于樂(lè)山大佛和榮縣大佛的第三大坐佛。容納大佛的空間下部大而上部小,平面呈方形。樓外開(kāi)兩條通道,既可供就近觀賞大佛,又是大佛頭部和腰部的光線來(lái)源。這座窟檐在唐文德元年(888年)以前就已存在,當(dāng)時(shí)為5層,北宋乾德四年(966年)和清代都進(jìn)行了重建,并改為4層。1935年再次重修,形成的9層造型。“南大像”高26米,南大像除右手未重修,舊貌得以保存。

高33米的彌勒佛坐像“北大像”

莫高窟內(nèi)還有唐代吐蕃王朝的造像。唐代宗大歷二年(767),吐蕃發(fā)起對(duì)敦煌的進(jìn)攻, 781年敦煌失陷。敦煌被吐蕃占領(lǐng)時(shí)期,敦煌所在沙州受瓜州節(jié)制,元敦煌縣下屬13個(gè)鄉(xiāng)改編為13個(gè)部落,實(shí)行軍政合一的建制,所有僧尼組成僧尼部落。至宣宗大中二年(848),經(jīng)歷67年之后,敦煌復(fù)歸唐中央政權(quán)。吐蕃占據(jù)莫高窟約當(dāng)中唐時(shí)期。莫高窟營(yíng)建因戰(zhàn)爭(zhēng)一度中止近20年,至787年以后漸趨復(fù)蘇,起初大多是對(duì)戰(zhàn)前未完工的洞窟進(jìn)行補(bǔ)修和重修,這類(lèi)“開(kāi)鑿有人,圖素未就”的唐前期遺留窟,經(jīng)吐蕃時(shí)期完工約40多座,除此之外吐蕃時(shí)期莫高窟新建石窟約50多個(gè),其中紀(jì)年窟兩個(gè),分別是第365和231窟。第365窟又稱(chēng)七佛堂,832年至834年間由敦煌地區(qū)最高僧官都教授洪辯所建,洪辯于大中五年(851)被唐王朝封為“河西都僧統(tǒng)”,《大蕃沙州釋門(mén)教授和尚洪辯修功德記》載洪辯:“開(kāi)七佛藥師之堂,建法華無(wú)垢之塔”。今365窟上下分別緊鄰366窟和16窟,三窟應(yīng)為一體工程,俗稱(chēng)“三層樓”。依照造窟的一般規(guī)律,開(kāi)造時(shí)間上,上層366窟最早,365窟次之,16窟最晚。第231窟原碑《大蕃故敦煌郡莫高窟陰處士公修功德記》,今已不存,敦煌遺書(shū)中錄有此文,建窟時(shí)間在839年。

吐蕃時(shí)期石窟主要分布于南區(qū)中部下層及南、北大像之間三層造像之中,石窟形制約為三種,一為方形覆斗頂窟,此類(lèi)形制石窟數(shù)量最多,有前后室,主室正壁開(kāi)敞口龕,多延續(xù)前期造制,少數(shù)主龕出現(xiàn)書(shū)頂;另一類(lèi)為涅槃窟,平面作橫長(zhǎng)方形,書(shū)頂,正壁下設(shè)佛床,上置臥佛‘第三種為隧道窟,正壁前設(shè)佛壇,佛壇后正壁開(kāi)隧道,供信徒旋繞禮佛。

塑像方面,吐蕃時(shí)期的彩塑在組合形方面多繼承前期遺制,有一鋪五身、七身、九身組合,主尊多為倚坐彌勒佛或藥師佛。唐前期出現(xiàn)的大型涅槃造像及密教題材造像,在吐蕃時(shí)期再度出現(xiàn),如第158窟,規(guī)模與第148窟相近,只是臥佛侍眾均改由壁畫(huà)方式表現(xiàn)。佛多作螺發(fā),褒衣博帶、敷搭雙肩下垂式仍是常見(jiàn)的佛衣菩薩造型由前期形體呈“S”形轉(zhuǎn)變?yōu)橹绷⒍儆星€變化,此為吐蕃時(shí)期風(fēng)格,在面相、肌膚、飾物等表現(xiàn)上變化不大。

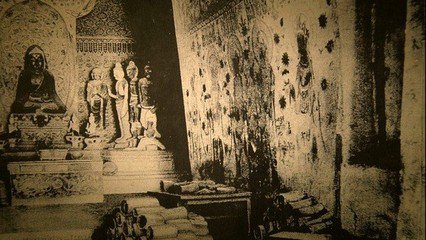

吐蕃時(shí)期莫高窟新建石窟“三層樓”和洞內(nèi)塑像

3、甘肅永靖縣炳靈寺石窟

關(guān)于石窟的整體介紹,見(jiàn)前面“魏晉南北朝”部分,這里指簡(jiǎn)介隋唐五代作品。

在炳靈寺石窟現(xiàn)存的183個(gè)窟龕,近800尊大小佛雕像中,唐代作品約占三分之二,其造型豐滿(mǎn)瀟灑,富有朝氣和生命力。寺內(nèi)有大佛洞,始建于隋代,內(nèi)雕塑有一尊4米高的彌勒佛像,神采豐滿(mǎn),典型隋代造像遺風(fēng)。唐代侍女造像,高25厘米,是我國(guó)現(xiàn)存石窟佛像中最珍貴的一尊,她豐腴柔麗的身段和毫無(wú)憂(yōu)愁的面容以及飄逸華麗的衣著,可以想象到唐朝的繁榮景象。

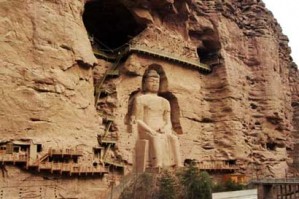

第171龕高27米的摩崖釋迦牟尼大座佛,是該石窟的代表之作,建于盛唐時(shí)期。上半身依山石雕,下半身用泥塑成,傳說(shuō)為文成公主進(jìn)藏時(shí)隨帶的工匠雕塑成的。佛頂原有七層閣樓建筑,后毀于戰(zhàn)亂。千百年來(lái),大佛在風(fēng)雨侵蝕中變得滿(mǎn)目瘡痍。為配合“絲綢之路:起始段和天山廊道”的申遺工作,國(guó)家文物局自2011年6月始重點(diǎn)對(duì)大佛面部、手部、腳部等依照“不改變文物原狀”的原則進(jìn)行考古修復(fù),并對(duì)大佛腳下臺(tái)基也進(jìn)行了加固。

炳靈寺石窟第171龕摩崖釋迦牟尼大座佛 唐代侍女造像

4、甘肅慶陽(yáng)南北石窟寺

關(guān)于石窟的整體介紹,見(jiàn)前面“魏晉南北朝”部分,這里指簡(jiǎn)介隋唐五代作品。

南北石窟寺現(xiàn)有大小窟龕296個(gè),石雕造像2126尊。其中唐代作品占三分之二,共有198個(gè)窟龕。

第222窟是唐代的代表洞窟之一,位于窟群北段中部。該窟為盛唐時(shí)完成的一個(gè)習(xí)禪石窟,窟高6.10米、寬6.10、寬6.48米,進(jìn)深8.40米、覆斗式頂、正壁有壇基。正壁雕一佛二弟子二菩薩,佛高4.05米,弟子高2.8米、菩薩高3米,佛作磨光高肉髻,面相圓潤(rùn)、細(xì)眉大眼,鼻大口方、肩寬腰圓,著通肩袈裟。善跏趺坐于一方形臺(tái)座上、雙足踩半圓形蓮臺(tái),弟子菩薩侍立。此窟內(nèi)本尊及弟子菩薩為北石窟寺唐代造像最完整的一個(gè)洞窟、雕作技巧嫻熟,風(fēng)格質(zhì)樸大方,具有較高的歷史和藝術(shù)價(jià)值。從內(nèi)容看,主尊體態(tài)健壯,表情莊重自如,弟子菩薩神情瀟灑,面帶微笑,應(yīng)為彌勒宣說(shuō)佛法的造型。

除正壁高大的造像而外,窟內(nèi)南、北、西壁布滿(mǎn)小佛龕,基本分為四層,共計(jì)62龕。217身造像。這些佛龕多作方形,圓拱頂形或長(zhǎng)方形,每龕內(nèi)有雕一佛二菩薩的,有雕一佛二弟子的。佛均結(jié)跏趺坐,弟子或菩薩侍立。大部分保存完好。整個(gè)窟內(nèi)顯得富麗堂皇,莊嚴(yán)肅穆。小龕內(nèi)的造像,特別是下層的小龕內(nèi)造像雕刻尤為精細(xì)生動(dòng),其衣紋如出春水,自然而流暢。菩薩發(fā)髻高聳,上身袒露,下著羊腸裙,輕紗透體,披巾自雙肩搭下,或用一手舉起,形式多樣而富有變化,身軀活潑優(yōu)美而典線,婀娜多姿,富有情感,顯示出旺盛的青春活力。

北石窟寺窟門(mén)內(nèi)南北兩側(cè),有盛唐時(shí)期所鑿的四個(gè)長(zhǎng)方形淺龕,每龕內(nèi)雕一佛二弟子二菩薩。這一洞窟內(nèi)現(xiàn)存三個(gè)朝代的作品,北周開(kāi)窟造像,盛唐增修小龕,清代重修泥塑裝彩。三個(gè)時(shí)期風(fēng)格迥乎不同,北周時(shí)期繼承了前代優(yōu)良傳統(tǒng),具有顯著的發(fā)展變化,雕作熟練而形狀多樣。而盛唐是我國(guó)文化的鼎盛時(shí)期,雕刻技藝嫻熟,造像生動(dòng)逼真,具富于活力,服飾質(zhì)感優(yōu)美,飄然欲動(dòng),清代末年,政治腐敗,經(jīng)濟(jì)崩潰,社會(huì)動(dòng)蕩不安,思想禁錮僵化,文藝衰敗粗俗。這個(gè)洞窟可謂北石窟寺歷史的寫(xiě)照。

慶陽(yáng)南北石窟寺唐代代表洞窟之一第222窟正壁一佛二弟子雕像

5、山西太原天龍山石窟

關(guān)于石窟的整體介紹,見(jiàn)前面“魏晉南北朝”部分,這里指簡(jiǎn)介隋唐五代作品。

天龍寺現(xiàn)存石窟25窟,造像1500余尊。隋代僅有的一窟第8窟,窟前廊有隋文帝開(kāi)皇四年(585)開(kāi)窟造像碑文,表明當(dāng)時(shí)曾大量雕造石窟。晉陽(yáng)是唐太祖李淵的“龍興之地”,因此在唐代也是別都,地位重要,佛教更為發(fā)達(dá),因而天龍山唐代開(kāi)鑿最多。現(xiàn)存達(dá)十五窟,占總窟數(shù)近五分之四。天龍山唐代各個(gè)石窟在窟形和造像上,與龍門(mén)、慶陽(yáng)、須彌山唐代石窟有相似之處,其年代應(yīng)在盛唐至晚唐期間。

唐窟的形制分別為方形前后室、圓形前后室和圓開(kāi)單室3種。造像組合以3壁3佛為主,主尊佛像為結(jié)跏趺坐式的釋迦多寶、彌勒、阿彌陀佛,其結(jié)合有一佛二立菩薩二坐菩薩、一佛二弟子二立菩薩二坐菩薩等形式。佛、菩薩頭與身體比例和諧,面相豐腴。佛像為水波紋或旋渦紋高肉髻,著袒右式或通肩式袈裟,裙擺覆座前呈倒山字形,衣紋立體感強(qiáng)烈。菩薩頭束高髻,面相豐腴,頸飾花形項(xiàng)圈,下接連珠紋瓔珞,披巾婉轉(zhuǎn)自如,絡(luò)腋斜披透體,從整體構(gòu)思觀察,其優(yōu)美的體態(tài),華麗的裝飾,體現(xiàn)了唐代氣勢(shì)宏大、豪放飄逸的裝飾風(fēng)格。力士則上身裸,下著袍。所有造像制作技藝精純,雕刻圓熟,比例適當(dāng),造型準(zhǔn)確,更具有寫(xiě)實(shí)性。如第18窟造像安然閑坐,形象逼真,在質(zhì)感極強(qiáng)的薄紗襯托下,豐潤(rùn)的肌膚似有彈性,是唐代最具寫(xiě)實(shí)風(fēng)格的杰出代表。第17窟造像則衣紋清晰,線條深刻,以犍陀羅式的紋飾為基礎(chǔ),滲入中國(guó)傳統(tǒng)的表現(xiàn)手法。唐代佛教崇拜觀音,從永徽開(kāi)始,觀音造像有增無(wú)減,天龍山各窟觀音體態(tài)婀娜多姿,容顏嫵媚動(dòng)人,反映了唐代造像風(fēng)格。

天龍山石窟的代表作西峰第9窟(漫山閣)是其代表作,開(kāi)鑿于永徽年間(650年~655年),屬中晚唐杰作,以其規(guī)模宏偉、氣勢(shì)恢弘,蜚聲中外。這是一座上下兩層的大窟,窟上建有宏偉的木構(gòu)閣樓以保護(hù)石刻造像,稱(chēng)為“漫山閣”。漫山閣為四重檐歇山頂,高與山齊,氣魄雄偉,風(fēng)鈴叮當(dāng),近看十分壯觀,遠(yuǎn)眺猶如鑲嵌在絕壁的瓊樓。內(nèi)分三層,北側(cè)有木梯,可供游人上下登臨近距離觀摩。上層有8米高的彌勒佛倚坐像。彌勒大佛坐像高約8米,面相方圓,豐潤(rùn)雍容,體態(tài)端莊,比例和諧,;下層以十一面觀音像居中,觀音菩薩像為站姿,通高11米,頭部雕有十個(gè)小觀音像,面向十方。觀音像面目清麗,文靜典雅;體態(tài)優(yōu)美輕盈,右腿微彎,臀部略向左扭,重心稍偏向左腳,強(qiáng)調(diào)了謙虛而自然的立意;瓔珞和飄帶周身披掛,羅紗轉(zhuǎn)折自如平整,加強(qiáng)了本體的性格。雕像極富質(zhì)感,具有強(qiáng)烈的藝術(shù)感染力。左右分別為乘象的普賢和騎獅的文殊。普賢雕像,面帶微笑,治然自得,是石雕中的精品。文殊座下雄獅大象氣勢(shì)威武,神氣活現(xiàn),富有靈性,座上菩薩祥和恬靜,面部含笑,怡然自得,表現(xiàn)出高超的寫(xiě)實(shí)技巧,也是唐代雕塑精品。后壁鑿刻有無(wú)數(shù)盤(pán)腿端坐于蓮座上的浮雕小像,以繁襯簡(jiǎn),立意絕妙。其中唐代最多。

漫山閣又名彌勒閣。北漢時(shí)已有彌勒大閣,明正德初年(公元1505年)又建高閣,以護(hù)石佛。上世紀(jì)20年代初,石窟遭到外國(guó)入侵者嚴(yán)重破壞,其中的大部分精品被盜運(yùn)到國(guó)外,散失在日本和歐美等國(guó)。現(xiàn)存大閣為1986年重建。漫山閣為1985年至1987年由國(guó)家投資100余萬(wàn)元在明代原有基礎(chǔ)上重建,現(xiàn)已成為天龍山的標(biāo)志。

天龍山“漫山閣” “漫山閣”下層6米高的十一面觀音像

6、南京棲霞山石刻

關(guān)于石窟的整體介紹,見(jiàn)前面“魏晉南北朝”部分,這里指簡(jiǎn)介隋唐五代作品。

棲霞寺后舍利塔始建于隋仁壽元年(601)。現(xiàn)存的平面八角形密檐式石塔系南唐時(shí)高越、林仁肇重建。塔為密檐式,五級(jí)八面。自下而上分為塔座、塔身和塔剎 3部分,通高18棲霞寺舍利塔米,全用白色石灰?guī)r石砌造。塔座 3層,自下而上為基座、須彌座和仰蓮座。基座平面雕刻游于海水和祥云之中的龍、鳳、魚(yú)、鱉等紋飾,側(cè)面雕石榴、鳳凰圖案。須彌座上下疊澀部分,側(cè)面雕覆蓮及石榴、獅子、鳳凰紋飾,中間束腰部分作八面體,8個(gè)轉(zhuǎn)角處均雕作半圓形角柱,柱上浮雕力士和立龍形象,柱間浮雕釋伽牟尼“八相成道圖”。

須彌座上置有三層蓮瓣的仰蓮座,以承塔身。塔身 5層,每層均出檐深遠(yuǎn),檐口呈曲線,上刻蓮紋圓形瓦當(dāng)和重唇滴水,背端飾龍頭。第一層較高,約 3米,撩檐石立雕飛天形象,八面轉(zhuǎn)角雕作仿木倚柱,柱上設(shè)闌額,東西兩面正中分別浮雕文殊、普賢像,南北兩面雕石門(mén),門(mén)柱鐫刻經(jīng)文,其余四面各雕一尊天王像。第二層高約 1米,再上各層高度逐層減低。不設(shè)門(mén),各層的 8面都雕出兩座圓拱狀石龕,龕內(nèi)浮雕一坐佛。每?jī)擅嬷g界有石柱,柱上刻金剛經(jīng),四天王像側(cè)還刻有“作石人王文載”、“丁延規(guī)作石、匠人徐知謙”等題名。塔剎 5層,各有蓮花雕飾。這種設(shè)臺(tái)座的密檐式塔為現(xiàn)存石塔中最早的實(shí)例。

塔的整體結(jié)構(gòu)緊湊,雕飾華美,是研究南唐建筑的重要實(shí)例。1988年中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院公布為全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。由于該塔過(guò)于殘損,1931年由建筑學(xué)家劉敦楨負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)施工,大體恢復(fù)了舊觀。

棲霞寺門(mén)右側(cè)有著名的“明徵君碑”。唐高宗李治撰文,書(shū)法名家高正臣書(shū)。上元三年(676) 立石。碑文內(nèi)容是以四六文為明僧紹寫(xiě)傳。它是現(xiàn)存唐碑中最早的行書(shū)體碑之一。

7、新會(huì)龍興寺石塔

位于新會(huì)市會(huì)城鎮(zhèn)馬山。該塔原在大云山麓龍興寺內(nèi),寺始建于隋,初名洪化寺,宋因山名“大云”,取“云從龍”之意,易名“龍興寺”。寺塔歷有修葺。清道光年間,寺毀塔存。民國(guó)18年(1929)年建中山公園,遷往西山,1998年再遷至馬山麓。石塔八角5級(jí),實(shí)心,高4米。紅砂巖砌筑臺(tái)基,高1.32米。塔有底座,八角兩層,每面寬0.7米,底層下部有簡(jiǎn)單的壸門(mén)龕,弧跨較大。塔身上部二層是青石和紅、灰砂巖結(jié)構(gòu),下部三層是花崗巖結(jié)構(gòu),逐層遞減。單層最高是0.5米,單面最寬是0.46米,最矮層為0.32米,最窄面寬是0.18米。塔出檐深遠(yuǎn),八角翹起,每層檐面均用塊石雕成。塔頂?shù)鬃蒲錾彛彴旯舶似屎窆艠恪I忢斄粲忻究冢гx已失,1985年在仰蓮上嵌寶珠一顆為剎。

該塔塔身風(fēng)化嚴(yán)重,已有部分券門(mén)僅見(jiàn)輪廓。1962年7月廣東省人民委員會(huì)公布為文物保護(hù)單位。

8、甘肅天水麥積山石窟

唐開(kāi)元二十二年(734年)的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)生了強(qiáng)烈的地震,麥積山石窟的崖面中部塌毀,窟群分為東、西崖兩個(gè)部分東崖保存有洞窟54個(gè),西崖140個(gè)。

隋唐時(shí)期洞窟由于地震塌毀保留甚少,以第5窟(牛兒堂)為代表。該窟位于東崖西側(cè)最高處。隋末唐初修建,經(jīng)宋、明重修。為仿木建筑崖閣式洞窟。前有窟廊,后鑿一窟二龕,為“三式佛”。中窟塑一佛、二弟子、四菩薩,為隋末至初唐風(fēng)格。中窟外兩側(cè)各開(kāi)一園拱形大龕,每龕內(nèi)各塑一佛二菩薩。菩薩花蘿高冠,面目端莊秀麗,胸部半袒,雙臂外露,肌膚豐腴,但姿態(tài)服飾各別。體型微呈扭動(dòng)曲線,婀娜多姿。中龕外窟廊右側(cè)塑一天王像,身穿鎧甲,兩眼圓瞪,神情威猛,腳踏在一只臥倒的小牛犢背上。牛犢昂首曲膝,掙扎欲起,姿態(tài)極為生動(dòng)。民間傳說(shuō)這尊天王本應(yīng)站在蓮花之上,但窟廊靜臥的這只牛犢實(shí)際上是條神牛,力大無(wú)比,只要吼一聲,就會(huì)天塌地陷,給眾生帶來(lái)災(zāi)難。一天,天王發(fā)現(xiàn)牛犢伸長(zhǎng)脖子準(zhǔn)備躍起大吼,于是便迅速用腳將它踏倒在地,成了今天的造型。該窟也因此得名“牛兒堂”。

“牛兒堂”的外壁壁面上成排的供養(yǎng)人壁畫(huà)是研究唐代服飾等方面的珍貴資料。

第37窟為隋代洞窟。圓卷龕、前部毀。龕內(nèi)塑坐佛一身,右側(cè)一脅侍菩薩。主佛高2.10米,頂作低平螺旋髻,略有殘損,面形方圓,著通肩架裟,善跏趺座于方形座上,中踩半圓蓮臺(tái),體軀健美,神態(tài)安詳。右脅侍菩薩,高1.85米,頂蓄高髻,戴華髻冠,面容豐滿(mǎn),形體修長(zhǎng),雙手自然交叉于胸際,姿態(tài)優(yōu)美,表現(xiàn)手法簡(jiǎn)練、生動(dòng),是麥積山隋代造像的精品。

麥積山唐代洞窟第5窟“牛兒堂”

9、云南劍川石鐘山石窟

位于云南大理白族自治州劍川縣內(nèi),因地處石寶山脈,又稱(chēng)作石寶山石窟,1962年被國(guó)務(wù)院列為全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。

石窟始鑿于南詔國(guó)王勸豐祐時(shí)代,終于段氏大理國(guó)中期,即公元9世紀(jì)中葉至12世紀(jì)后半葉,相當(dāng)于唐武宗會(huì)昌元年(841),(一說(shuō)相當(dāng)于唐宣宗大中四年公元850)至南宋孝宗淳熙六年(1179) 為白族人民的石窟藝術(shù)。

石窟分布在沙登村、石鐘寺和獅子關(guān)三個(gè)區(qū)。共有17窟139軀造像,為南詔、大理國(guó)遺刻,間有少數(shù)元、明造像。

沙登村石刻在古道兩旁的山石上,有石刻四處,分別雕出彌勒佛,阿彌陀佛、天王等。刻于南詔十世國(guó)王、昭成王勸豐祐天啟十一年,亦即唐武宗會(huì)昌元年(841)。沙登村后的佛龕淺而無(wú)飾。佛頭都是螺狀高髻,面部圓滿(mǎn),具有盛唐風(fēng)格。

石鐘寺石刻有八窟。第一、第二窟均雕南詔王者像。王者和侍從的冠服是研究南詔服飾制度的珍貴材料。第三至第七窟分別雕釋迦佛、菩薩、阿難、迦葉及羅漢等造像,以第六窟最大,長(zhǎng)11.64米,雕有釋迦、弟子、八大明王、多聞天王和增長(zhǎng)天王。第八窟雕像己殘。年代最早的大理國(guó)段智興盛德四年,即南宋淳熙六年(1179)。此后有元至元、至正、宣光,明永樂(lè)、永歷年間的題記。

獅子關(guān)石刻共有三處。其一是1951年發(fā)現(xiàn)的石窟,窟中雕王者與后妃像。其二是刻在獅子關(guān)峭壁上的人像,俗稱(chēng)“酒醉鬼像”。其三是雕在從獅子關(guān)去石鐘寺路旁巨石上的“波斯國(guó)人”像。

最有特色的造像是石鐘寺區(qū)第二號(hào)窟中的《閣邏鳳議政圖》和獅子關(guān)區(qū)第九號(hào)窟的《全家福》。尤其是第二號(hào)窟(又稱(chēng)“土主窟”),場(chǎng)面宏大、執(zhí)仗眾多、威儀赫赫、主旌旗獵獵,將南詔王閣邏風(fēng)塑造得八面威風(fēng)。石窟所選細(xì)奴邏、閣邏鳳、異牟尋三代南詔國(guó)主,是三個(gè)極有代表性的人物。透過(guò)這些形象,反映了南詔一代歷史。它既是南詔藝術(shù)珍品,也是富貴的民族史料,人像的冠帶服飾、儀仗執(zhí)器郁是原裝原樣,是研究南詔史和民族史的極珍貴資料。為后人研究南詔的政治、軍事、文化,以至服飾、風(fēng)尚等都提供了寶貴的資料。

其它石窟中細(xì)奴邏、閣邏風(fēng)、異牟尋等詔{三以及南詔史上著名的閣陂和尚、清平官,、羽儀長(zhǎng)等等,郁被刻畫(huà)得虎虎而有生氣。窟中諸佛及菩薩造像細(xì)膩精巧、面容華貴,別是一番氣象;八人明王及毗沙門(mén)、大黑天神則粗獷豪放,大斧劈皴;南方明王造像此為鼻祖,經(jīng)涼山傳四川、再傳長(zhǎng)江中下游地區(qū),并衍化為十人明王、十二大明王。窟中還刻有一些異族異國(guó)行腳僧人形象,女披氈行腳僧、波斯國(guó)人等。石鐘山石窟造像融內(nèi)地、吐蕃、印度和本地風(fēng)格為一身,是我困佛教石窟藝術(shù)中獨(dú)具地方民族特色的一顆明珠。

其次是栩栩如生的宗教人物。在石窟中雕像最多的,是宗教人物。如觀音、阿難、迦葉、文殊、普賢、八大名王、多聞天王、增長(zhǎng)天王等等。這些形象,大都雕刻精細(xì),形象生動(dòng)各有個(gè)性。如,同是觀音,在雕刻家的手下,形象各不相同:有悉面觀音、甘露觀音、細(xì)腰觀音等,具有濃厚的密宗色彩。少數(shù)洞窟如”華嚴(yán)三圣”窟、”維摩誥說(shuō)法”窟,反映了內(nèi)地顯宗的影響。

劍川石鐘山石窟石雕《閣邏鳳議政圖》 石雕白族歌舞圖

10、四川大足石窟

大足石刻群有石刻造像70多處,總計(jì)10萬(wàn)多軀,其中以寶頂山和北山摩崖石刻最為著名,其以佛教造像為主,是中國(guó)晚期石窟造像藝術(shù)的典范。與敦煌莫高窟、云岡石窟、龍門(mén)石窟、麥積山石窟等中國(guó)四大石窟齊名,是全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位、列入世界文化遺產(chǎn)名錄。

造像最初開(kāi)鑿于晚唐景福元年(公元892年),歷經(jīng)后梁、后唐、后晉、后漢、后周五代至南宋1162年完成,歷時(shí)250多年。其中造像264龕窟,現(xiàn)存雕刻造像四千六百多尊以佛教題材為主,儒、道教造像并陳,尤以北山摩崖造像和寶頂山摩崖造像為著。北山摩崖造像位于重慶市大足區(qū)城北1.5公里的北山。雕刻形式有圓雕、高浮雕、淺浮雕、凸浮雕、陰雕五種,但主要以高浮雕為主,輔以其他形式。不僅有不計(jì)其數(shù)的各階層人物形象,以及眾多的社會(huì)生活場(chǎng)面,而且還配有大量的文字記載,是一幅生動(dòng)的歷史畫(huà)卷。北山晚唐造像端莊豐滿(mǎn),氣質(zhì)渾厚,衣紋細(xì)密,薄衣貼體,具有盛唐遺風(fēng)。尤其是第245號(hào)觀無(wú)量壽佛經(jīng)變相內(nèi)容豐富,層次分明,刻有人物造像539身,各種器物460余件,保存了多方面的形象史料。在中國(guó)石窟同類(lèi)題材造像中首屈一指。

五代作品占北山造像的三分之一以上,是中國(guó)此期造像最多的地區(qū),有著承上啟下的重要作用。其特點(diǎn)是小巧玲瓏,體態(tài)多變,神情瀟灑,文飾漸趨繁麗,呈現(xiàn)出由唐至宋的過(guò)渡風(fēng)格。

大佛灣位于圣壽寺左下一個(gè)形似“U”字形的山灣。崖面長(zhǎng)約500米,高約8~25米。造像刻于東、南、北三面崖壁上,通編為31號(hào)。依次刻護(hù)法神像、六道輪回圖、廣大寶樓閣、華嚴(yán)三圣、千手觀音、佛傳故事、釋迦涅磐圣跡圖、九龍?jiān)√印⒖兹该魍踅?jīng)變相、毗盧洞、父母恩重經(jīng)變相、雷音圖、大方便佛報(bào)恩經(jīng)變相、觀無(wú)量壽佛經(jīng)變相、六耗圖、地獄變相、柳本尊行化圖、十大明王、牧牛圖、圓覺(jué)洞、柳本尊正覺(jué)像等。全部造像圖文并茂,無(wú)一龕重復(fù)。

小佛灣位于圣壽寺右側(cè),坐南面北。其主要建筑為一座石砌的壇臺(tái),高2.31.東西寬16.50、進(jìn)深7.90米。壇臺(tái)上用條石砌成石壁、石室,其上遍刻佛、菩薩像,通編為9號(hào)。主要有祖師法身經(jīng)目塔、七佛龕壁、報(bào)恩經(jīng)變洞、殿堂月輪佛龕及十惡罪報(bào)圖、毗盧庵洞、華嚴(yán)三圣洞、灌頂井龕等。

石篆山摩崖造像為典型的釋、道、儒“三教”合一造像區(qū),在石窟中罕見(jiàn)。其中,第6號(hào)為孔子及十哲龕,孔子坐于龕正壁中央,頭扎巾,正襟危坐,身著圓領(lǐng)廣袖長(zhǎng)服。腰束玉帶,手持寶扇,腳著云頭靴,踏于雙孔方幾上。孔子兩側(cè)各排列五弟子。并排而立,由內(nèi)至外,左起分別是顏回、閔損、冉有、言偃、端木賜;右起分別是仲由、冉耕、宰我、冉求、下商。十哲像皆頭戴冠,身著圓領(lǐng)廣袖長(zhǎng)服,腰束玉帶,雙腳著云頭靴。這在石窟造像中,實(shí)屬鳳毛麟角。第7號(hào)為三身佛龕。第8號(hào)為老君龕,正中鑿中國(guó)道教創(chuàng)始人老子坐像,左右各立7尊真人、法師像。據(jù)造像記知,以上3龕造像均為大莊園主嚴(yán)遜出資開(kāi)鑿,同為當(dāng)時(shí)著名雕刻匠師文惟簡(jiǎn)等雕造。

大足石雕精品中國(guó)郵票《養(yǎng)雞女》 大足石雕精品《牧牛圖》

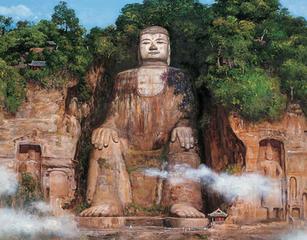

11、四川樂(lè)山大佛

又名凌云大佛,位于四川省樂(lè)山市南岷江東岸凌云寺側(cè),瀕大渡河、青衣江和岷江三江匯流處。大佛為彌勒佛坐像,通高71米,有“山是一尊佛,佛是一座山”之稱(chēng),是中國(guó)最大的一尊摩崖石刻造像,也是世界上最大的石刻大佛

大佛雙手撫膝正襟危坐的姿勢(shì),造型莊嚴(yán),排水設(shè)施隱而不見(jiàn),設(shè)計(jì)巧妙。佛像開(kāi)鑿于唐玄宗開(kāi)元初年(713),是海通禪師為減殺水勢(shì),普渡眾生而發(fā)起,招集人力,物力修鑿的。海通禪師圓寂以后,工程被迫停止,多年后,先后由劍南西川節(jié)度使章仇兼瓊和韋皋續(xù)建。直至唐德宗貞元19年(803)完工,前后歷時(shí)90年。

樂(lè)山大佛頭與山齊,足踏大江,雙手撫膝,大佛體態(tài)勻稱(chēng),神勢(shì)肅穆,依山鑿成,臨江危坐。大佛通高71米,頭高14.7米,頭寬10米,發(fā)髻1051個(gè),耳長(zhǎng)6.7米,鼻和眉長(zhǎng)5.6米,嘴巴和眼長(zhǎng)3.3米,頸高3米,肩寬24米,手指長(zhǎng)8.3米,從膝蓋到腳背28米,腳背寬9米,腳面可圍坐百人以上。在大佛左右兩側(cè)沿江崖壁上,還有兩尊身高超過(guò)16米的護(hù)法天王石刻,與大佛一起形成了一佛二天王的格局。與天王共存的還有數(shù)百上千尊石刻塑像,宛然匯集成龐大的佛教石刻藝術(shù)群。

12、杭州靈隱寺飛來(lái)峰造像

位于浙江杭州靈隱寺前的飛來(lái)峰上, 1982年國(guó)務(wù)院公布飛來(lái)峰造像為第二批全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。

飛來(lái)峰石刻造像時(shí)間從五代至元代石雕造像345尊,均有龕。大都一龕一尊,也有一龕二尊、三尊和四尊的,最大的一龕造像有19尊。其中有五代題記或五代風(fēng)格的造像有11尊。五代造像形制小 ,多刻于青林洞內(nèi)外,最早的造像為后周廣順元年(951)滕紹宗所造的雕造的阿彌陀佛、觀音和勢(shì)至三尊像。在青林洞南首。龕形橫長(zhǎng),高160厘米,寬210厘米,頂弧拱,保存良好。三尊佛像眉目清秀,容像慈悲,皆作跏跌坐勢(shì)。坐為高束腰仰蓮須彌座,造像身后有火焰紋背光,尚存晚唐風(fēng)格。其中主尊為阿彌陀佛,高90厘米,頭頂有高肉髻,螺發(fā),長(zhǎng)耳下垂,兩眼正視,著半披肩袈裟,袒露右臂,雙手交疊。左右脅侍觀音和大勢(shì)至菩薩各高65厘米,皆稍向本尊。頭戴寶冠,寶繒下垂,胸掛瓔珞,手腕貫釧,身著天衣披薄紗。

飛來(lái)峰五代阿彌陀佛、觀音和勢(shì)至三尊石雕造像

13、西安市東關(guān)景龍池廟唐代觀音菩薩坐像

唐代精美石雕之一。出土于西安景龍池遺址。景龍池即唐代長(zhǎng)安城興慶宮。唐玄宗在興慶宮興建了許多宮殿樓閣。這座石雕觀音像出自皇宮,更增添了自身價(jià)值。

觀音像原置于西安市東關(guān)景龍池廟宇中。1952年廟毀移交陜西博物館收藏。像通高73厘米。菩薩戴化佛寶珠頭箍, 帶飄肩而下,細(xì)發(fā)高髻,臉龐圓潤(rùn),直鼻秀目,口角含情,長(zhǎng)耳半聘,垂珠耳珰,頸顯輪線,頭部微傾。兩手胸前執(zhí)蓮蕾,赤臂袒腹,身佩珠璣,束帶纏胸,背掛臂飄垂掛座上,腰衣褶紋流暢。右足仰掌作跏吉祥坐,體態(tài)豐滿(mǎn),溫慈施情,安祥高坐于圓形束腰蓮臺(tái)之上。座面為帶蕊蓮蓬,周?chē)龑訋О腴_(kāi)蓮瓣,瓣七均雕寶珠。束腰部分為蔓形蓮莖葉蕾式浮雕,下為圓形單瓣敷形帶。圓座周分六格,每格長(zhǎng)方形有雕飾花邊。格內(nèi)各雕伎樂(lè)一人,分別各執(zhí)排簫、橫笛、腰鼓等樂(lè)器。臺(tái)座雕飾渾樸晶瑩完美,瑰麗大方。

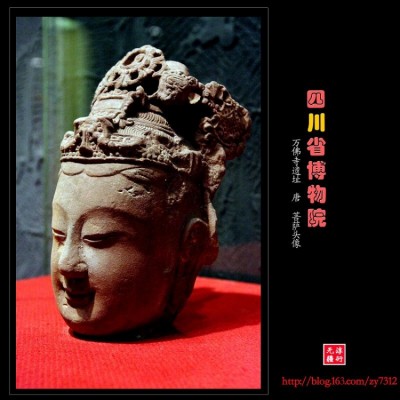

14、成都萬(wàn)佛寺遺址唐觀音菩薩頭像

這座觀音菩薩石雕頭像出土于成都西郊的萬(wàn)佛寺。萬(wàn)佛寺曾是成都著名古剎,位于成都通錦橋邊,相傳創(chuàng)建于東漢延熹(158-167),從南朝至明代的千余年間,香火連綿不斷。根據(jù)文獻(xiàn)和出土造像題記,萬(wàn)佛寺南朝時(shí)名安浦寺,唐代名凈眾寺,宋代改名凈因寺,明代又名萬(wàn)佛寺,明末毀于兵亂。1953年在萬(wàn)佛寺舊址修建房屋時(shí),發(fā)現(xiàn)了石刻造像百余件,其中有年號(hào)的四、五件,年代自梁至唐都有,造像大多殘缺不全,但又精美絕倫。其中的兩尊菩薩頭像記載為唐代石雕。

唐代的佛教造像,其宗教特征明顯減弱,但在藝術(shù)性和真實(shí)性上尤其是寫(xiě)實(shí)特征明顯加強(qiáng)。人們從佛教的出世思想轉(zhuǎn)為入世,從依附神轉(zhuǎn)化為憑借神來(lái)表現(xiàn)人間生活。正因?yàn)槿绱耍拼貏e流行寫(xiě)真容,雕塑繪畫(huà),無(wú)不如此。這個(gè)時(shí)期的佛教造像,菩薩已變成現(xiàn)實(shí)生活中美好形象的再現(xiàn),她已不是宗教偶像中的神祗,而是人間真善美的集中體現(xiàn)。從這尊佛教頭像石雕上,就可明顯看出其時(shí)代特征:頭像無(wú)論眼耳口鼻都非常寫(xiě)實(shí),而且刻畫(huà)的細(xì)致入微。臉部的骨骼和肌肉表現(xiàn)得都很準(zhǔn)確,其中微笑的把握,頭上精美寶冠和冠上珠寶、植物的紋飾,無(wú)不反映出唐代雕刻藝術(shù)的卓越。其豐頤鳳目,也無(wú)不反映出唐代的審美風(fēng)尚,儼然是唐代貴族少女的寫(xiě)真,就像文藝復(fù)興巨匠拉斐爾和提香筆下的瑪利亞,已不是在表現(xiàn)天上“圣母”的神圣,而是佛羅倫薩街頭美麗又善良的年輕女市民。

這兩尊石雕現(xiàn)陳列在四川省博物院中,被譽(yù)為“東方美神”。

第二、帝陵石刻群雕

包括石窟寺在內(nèi)的佛教造像,在隋唐之前在石雕藝術(shù)中可以說(shuō)是獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。歷史進(jìn)入唐代后,隨著政治經(jīng)濟(jì)文化的空前興旺發(fā)達(dá),中華藝術(shù)再現(xiàn)百花競(jìng)放的局面,石雕藝術(shù)也形成新的發(fā)展高峰,陵墓石雕尤其是帝陵石刻群雕開(kāi)始興盛發(fā)達(dá)起來(lái)。唐初年, 由于國(guó)家尚未從戰(zhàn)亂的創(chuàng)傷中恢復(fù)過(guò)來(lái), 所以唐高祖李淵獻(xiàn)陵的石刻也只是初 具規(guī)模,陵墓的四門(mén)各有一對(duì)石虎,內(nèi)城南門(mén)以南各分列石犀、華表一對(duì),其造型渾厚古樸的風(fēng)格遠(yuǎn)不及后繼者精工典雅。

唐太宗昭陵依山為冢,陵前石雕群也未列為定制,但這些作品偉岸渾雄、刻工圓熟,在高大的陵墓前伸展,其恢宏氣勢(shì)恰如其分地襯托出了帝王的勛業(yè)及其莊嚴(yán)神圣的凜然姿態(tài)。尤其是昭陵前所設(shè)置的浮雕石刻—“昭陵六駿”,則是曠古罕見(jiàn)的現(xiàn)實(shí)主義杰作。中晚唐、五代、宋乃到周邊地方政權(quán)的陵墓石刻,都是仿乾陵石刻而建制的。最能體現(xiàn)唐代陵墓石雕刻藝術(shù)成就的是乾陵、順陵和橋陵。順陵為武則天母親楊氏之陵,橋陵為武則天少子、唐玄宗之父李旦的陵寢,乾陵則為一代女皇武則天與其丈夫唐高宗李治的合葬陵。自乾陵始,陵前石刻形成定制,其雕刻的內(nèi)容可分六類(lèi):依次為 石獅、石人和石馬及馬夫、雙翼獸和北門(mén)六馬、蕃王像、華表、碑石和無(wú)字碑及述圣記碑。不過(guò)這種陵前石刻制度后來(lái)實(shí)行并不十分嚴(yán)格, 尤其是隨政體的衰落和經(jīng)濟(jì)文化的萎靡,后繼帝陵已難現(xiàn)乾陵石刻的雄姿。安史之亂引發(fā)了社會(huì)多年積聚的各種矛盾, 人民又重新面臨世界再造的離亂, 所以中唐以后的帝陵石刻,已無(wú)法與盛唐的石雕比擬,其造型的簡(jiǎn)陋,線條的無(wú)力,使得石 雕形象已失去昔日的雄風(fēng)。晚唐一代的帝陵也徒具陵前石刻規(guī)模,其形制的瘦小,華貴風(fēng)格 的失落,已暗示著李唐王朝風(fēng)雨飄搖末日的來(lái)臨。

隋唐時(shí)代的墓室、 墓志和石碑上的石雕裝飾圖案花紋,也是后世藝術(shù)家?guī)煼ㄔ旎槐M源泉。石刻浮雕即是以刀代筆,雕刻于石面的陰線畫(huà)像。實(shí)際上就是把國(guó)畫(huà)的白描形式升華為雕刻藝術(shù),因而它兼有筆畫(huà)線條的俊逸飄灑,又深得石刻刀法剛勁有力、一絲不茍的精髓。 隋唐時(shí)代的石刻浮雕和線刻精品很多,其總的特點(diǎn)就是裝飾于建筑、石窟寺和墓葬及其隨葬物。中國(guó)古代石刻畫(huà)像的創(chuàng)作,自漢以來(lái),至隋唐時(shí)期達(dá)到高峰,內(nèi)容也逐漸趨向于寫(xiě)實(shí)。線雕人物畫(huà)內(nèi)容豐富多采,畫(huà)面充滿(mǎn)了世俗生活的風(fēng)情。它前承兩漢南北朝的遺風(fēng),創(chuàng)造性地拓展了表現(xiàn)的題材內(nèi)容,對(duì)后世的佛教、道教和各種寫(xiě)實(shí)性的石刻線雕畫(huà)偈都產(chǎn)生了深刻的影響。

隋唐陵墓石刻,還有一些較為小型的圓雕作品,它們同樣能反映當(dāng)時(shí)石刻藝術(shù)的 巨大成就,其中唐朝楊思勖墓兩件石刻俑就屬罕見(jiàn)的代表作。楊思勖墓早年被盜,大部分珍品散失,但殘存的石雕作品仍有很高的價(jià)值,如其石棺為青灰色巖石雕刻而成的殿堂形式, 石棺內(nèi)外,雕刻有男侍、獅子、鳥(niǎo)獸、卷草、寶相花等精美的圖案花紋,堪稱(chēng)石刻與線刻繪的珠聯(lián)璧合。

1、昭陵六駿

昭陵是唐太宗李世民的陵墓,在陜西省醴泉縣。昭陵六駿是昭陵北面祭壇東西兩側(cè)的六塊駿馬青石浮雕石刻。每塊石刻寬約2米,高約1.7米。”昭陵六駿”造型優(yōu)美,雕刻線條流暢,刀工精細(xì)、圓潤(rùn),是珍貴的古代石刻藝術(shù)珍品。

昭陵的建設(shè)從唐貞觀十年(636)太宗文德皇后長(zhǎng)孫氏首葬,到開(kāi)元二十九年(743),昭陵陵園建設(shè)持續(xù)了107年之久,地上地下遺存了大量的文物。它是初唐走向盛唐的實(shí)物見(jiàn)證,是我們了解、研究唐代乃至中國(guó)封建社會(huì)政治、經(jīng)濟(jì)、文化難得的文物寶庫(kù)。昭陵同時(shí)也是唐太宗李世民和文德皇后的合葬墓,墓旁祭殿兩側(cè)有廊廡,“昭陵六駿”石刻就列置其中。

這組浮雕是唐太宗在貞觀十年埋葬長(zhǎng)孫皇后之后, 為了追記自己在戎馬生涯中的功績(jī),為紀(jì)念他心愛(ài)的戰(zhàn)馬而雕刻的,這六匹戰(zhàn)馬分別是“颯露紫,特勒驃、拳筆腡、白蹄烏、青騅、什伐赤”。 據(jù)說(shuō)駿馬的圖樣是唐代著名畫(huà)家閻立本所繪,李世民親為六駿馬寫(xiě)下贊語(yǔ),每駿四句,由書(shū)法大家歐陽(yáng)詢(xún)用八分體書(shū)寫(xiě)。

祭壇東面的第一匹叫“特勒驃”, 黃體白喙微黑。馬毛色黃里透白,故稱(chēng)“驃”,“ 特勒”是突厥族的官職名稱(chēng),可能是突厥族某特勒所贈(zèng)。為李世民平定宋金剛時(shí)所乘。,據(jù)史載:唐初天下未定,宋金剛陷澮州(在今山西境內(nèi)),兵鋒甚銳。李世民在619年乘此馬與宋金剛作戰(zhàn)。“特勤驃”在這一戰(zhàn)役中載著李世民勇猛沖入敵陣,一晝夜接戰(zhàn)數(shù)十回合,連打了八個(gè)硬仗,建立了功績(jī)。唐太宗為它的題贊是:“應(yīng)策騰空,承聲半漢;天險(xiǎn)摧敵,乘危濟(jì)難。” ”

東面第二匹叫“青騅”,蒼白雜色,為李世民平定竇建德時(shí)所乘。竇建德原系隋軍麾下將領(lǐng),據(jù)說(shuō)還是李世民的母舅,乘亂自稱(chēng)夏國(guó)王。當(dāng)時(shí),唐軍扼守虎牢關(guān),占據(jù)有利地形。李世民趁敵方列陣已久,饑餓疲倦之機(jī),下令全面反攻,親率勁騎,突入敵陣,一舉擒獲竇建德。石刻中的青騅作奔馳狀,馬身中了五箭,均在沖鋒時(shí)被迎面射中,但多射在馬身后部,由此可見(jiàn)駿馬飛奔的速度之快。唐太宗給它的贊語(yǔ)是:“足輕電影,神發(fā)天機(jī),策茲飛練,定我戎衣。”。前三句形容馬的矯捷輕快,后一句道出這一戰(zhàn)役的關(guān)鍵性意義。

東面第三匹叫“什伐赤”。“ 什伐”是波斯語(yǔ)“馬”的音譯,這是一匹來(lái)自波斯的紅馬,純赤色,也是李世民在洛陽(yáng)、虎牢關(guān)與王世充、竇建德作戰(zhàn)時(shí)的坐騎。石刻上的駿馬凌空飛奔,身上中了五箭,都在馬的臀部,其中一箭從后面射來(lái),可以看出是在沖鋒陷陣中受傷的。唐太宗贊是:“瀍澗未靜,斧鉞申威,朱汗騁足,青旌凱歸”。在這一重大戰(zhàn)役中,李世民出生入死,傷亡三匹戰(zhàn)馬,基本完成統(tǒng)一大業(yè),“青旌凱歸”流露出他的興奮。

西面的第一匹叫“颯露紫”色紫燕,前胸中一箭,為李世民平定東都擊敗王世充時(shí)所乘。牽著戰(zhàn)馬正在撥箭的人叫丘行恭,六駿中惟這件作品附刻人物,還有其事跡。據(jù)《新唐書(shū).丘行恭傳》記載,公元621年,唐軍和王世充軍在洛陽(yáng)決戰(zhàn),李世民的侍臣猛將丘行恭驍勇善騎射,在取洛陽(yáng)的邙山一戰(zhàn)中,李世民有一次乘著颯露紫,親自試探對(duì)方的虛實(shí),偕同數(shù)十騎沖出陣地與敵交鋒,隨從的諸騎均失散,只有丘行恭跟從。年少氣盛的李世民殺得性起,與后方失去聯(lián)系,被敵人團(tuán)團(tuán)包圍。突然間,王世充追至,流矢射中了“颯露紫”前胸,危急關(guān)頭,幸好丘行恭趕來(lái)營(yíng)救,他回身張弓四射,箭不虛發(fā),敵不敢前進(jìn)。然后,丘行恭立刻跳下馬來(lái),給御騎颯露紫撥箭,并且把自己的坐騎讓給李世民,然后又執(zhí)刀徒步?jīng)_殺,斬?cái)?shù)人,突陣而歸。為此,唐太宗才特別將他的英雄形像雕刻在昭陵上。丘行恭卷須,相貌英俊威武,身穿戰(zhàn)袍,頭戴兜鍪,腰佩刀及箭囊,作出俯首為馬撥箭的姿勢(shì),再現(xiàn)了當(dāng)時(shí)的情景。太宗的贊語(yǔ)是:“紫燕超躍,骨騰神駿,氣詟三川,威凌八陣”。

西面第二匹叫“拳毛騧”這是一匹毛作旋轉(zhuǎn)狀的黑嘴黃馬,前中六箭,背中三箭,為李世民平定劉黑闥時(shí)所乘。劉黑闥本來(lái)是隋末瓦崗寨李密的裨將,竇建德失敗后,他占據(jù)了夏國(guó)的舊州縣,并勾結(jié)突厥人,自稱(chēng)漢東王,后來(lái)也被李世民擊潰敗走。

公元622年,李世民率領(lǐng)唐軍與劉黑闥在今河北曲周一帶作戰(zhàn)。劉軍主力渡河時(shí),唐軍從上游決壩,趁機(jī)掩殺,奪得勝利。石刻上的拳毛騧身中9箭,說(shuō)明這場(chǎng)戰(zhàn)斗之激烈。唐太宗為之題贊:“月精按轡,天駟橫行。孤矢載戢,氛埃廓清”。自這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)后,唐王朝統(tǒng)一中國(guó)的大業(yè)便宣告完成了。

西面第三匹叫“白蹄烏”純黑色,四蹄俱白,為李世民平定薛仁杲時(shí)所乘。.薛仁杲是唐初盤(pán)踞在今蘭州自稱(chēng)秦帝的薛舉之子。薛舉曾率兵攻唐,謀取長(zhǎng)安,事未成病死。其子繼續(xù)在甘肅以東屯兵威脅唐朝,后來(lái)被李世民擊敗而投降。公元618年,唐軍初占關(guān)中,立足不穩(wěn)。割據(jù)蘭州、天水一帶的薛舉、薛仁杲父子便大舉進(jìn)攻,與唐軍爭(zhēng)奪關(guān)中。相峙兩月之后,李世民看準(zhǔn)戰(zhàn)機(jī),以少量兵力正面牽制誘敵,親率主力直搗敵后,使薛軍陣容大亂潰退。李世民趁機(jī)追擊,催動(dòng)白蹄烏身先士卒,銜尾猛追,一晝夜奔馳200余里,迫使薛仁杲投降。唐太宗的贊為:“倚天長(zhǎng)劍,追風(fēng)駿足;聳轡平隴,回鞍定蜀”。

石刻所表現(xiàn)的六匹駿馬三作奔馳狀,三匹為站立狀。有的身上還刻有箭傷。其中一匹馬的前面還雕有一員戰(zhàn)將,正在為馬拔箭療傷。六駿均為三花馬鬃,束尾。這是唐代戰(zhàn)馬的特征,馬的裝飾和馬具如鞍、韉、鐙、韁繩等,都逼真地再現(xiàn)了唐代戰(zhàn)馬的裝飾。

昭陵六駿上圖:特勒驃、青騅、什伐赤 下圖:颯露紫、拳毛騧、白蹄烏

六駿中的”颯露紫”和”拳毛騧”兩石,于1914年被當(dāng)時(shí)我國(guó)的古董商盧芹齋以12.5萬(wàn)美元盜賣(mài)到國(guó)外,現(xiàn)藏于美國(guó)費(fèi)城賓夕法尼亞大學(xué)博物館,其余四石現(xiàn)藏于陜西西安碑林博物館。2010年,我國(guó)專(zhuān)家受邀至美國(guó)參與修復(fù)”拳毛騧”、”颯露紫”,使其已達(dá)到了可以全球巡展的基本要求。

2、乾陵石刻石雕

乾陵是唐王朝第三代皇帝高宗李治唐高宗李治(628—683)和武則天(624—705)的合葬陵,位于咸陽(yáng)市區(qū)西方五十公里處的一座石山上。陵園內(nèi)城朱雀門(mén)外司馬道兩側(cè)沿主軸線列置的124件精美絕倫的大型石刻群,成為盛唐社會(huì)蓬勃發(fā)展的真實(shí)寫(xiě)照,讓人感受到它所體現(xiàn)的盛唐時(shí)代精神。

陵園南向,分內(nèi)城和外城,石刻群有內(nèi)城四門(mén)石獅各一對(duì)、北門(mén)外有仗馬和牽馬人各三隊(duì),其余在朱雀門(mén)(南神門(mén))外司馬道兩側(cè)由南向北依次排列,計(jì)有:華表一對(duì)、翼馬一對(duì)、鴕鳥(niǎo)一對(duì)、石馬和馬夫五對(duì)、石翁仲十對(duì)、無(wú)字碑、述圣記碑各一、六十一賓王像,為是現(xiàn)存唐代陵墓中規(guī)模最大的石刻群,其組合形制自乾陵始也成為歷代帝王陵寢的石刻定制。均采用形體渾厚、莊重,輪廓方整的形式,運(yùn)用圓雕、浮雕、線雕的綜合技法制作,以突出其紀(jì)念意義。

兩根華表各用一塊巨石雕鑿而成。高8米,直徑1.12米。下有雙層方形基座,覆蓋蓮蓬柱。八菱形柱身,昂鵬蓮頂座和圓石五部分組成。柱身各面采用石刻中的減底筆法,雕刻著象征吉祥的海石榴紋。翼馬繼承了南朝石刻辟邪的特點(diǎn);蹲獅側(cè)面輪廓線呈三角形,突出雄偉的氣勢(shì)。持劍石人像頭戴皮弁,身穿寬袖長(zhǎng)袍,直立的形體相似而面部特征各異,應(yīng)是宿衛(wèi)宮殿的直合將軍。六十一瑸像表現(xiàn)的是參加唐高宗葬禮的六十一個(gè)國(guó)家和地區(qū)的使者,也是形象記錄唐代中外友好往來(lái)的珍貴史料。秦始皇曾樹(shù)翁仲像于咸陽(yáng)宮司馬門(mén)外,后世帝王陵寢亦仿照此例以侍奉陵園。乾陵司馬道由南向北以此對(duì)稱(chēng)排列石翁仲十對(duì)。翁仲之北是兩通石碑,西邊的一通是唐高宗的金字“述圣紀(jì)”碑,也叫七節(jié)碑。它是女皇武則天為高宗歌功頌德而立的紀(jì)念碑,碑高6.30米,寬1.86米。碑文約5600余字,武則天親自撰文,中宗李顯書(shū)丹,筆劃初刻填以金屑,現(xiàn)今個(gè)別字的金跡尚在。東側(cè)一通是武則天的“無(wú)字碑”。通高7.53米,寬2.1米,厚1.49米,重約98.8噸。碑身雕有八條互相纏繞的螭龍,左右兩側(cè)各四條。碑身用一塊完整的巨石雕成,兩側(cè)各線刻高4.12米的“升龍圖”。碑座陽(yáng)面線刻“獅馬圖”,長(zhǎng)2.14米,寬0.66米。整個(gè)無(wú)字碑高大雄渾,雕刻精美,為中國(guó)歷代群碑中的巨制。無(wú)字碑唐時(shí)立,但不銘唐人一字,留下諸多待解之謎。主要有“德大說(shuō)”、“ 遺言說(shuō)” 等。“德大說(shuō)”是武則天認(rèn)為自己以女子稱(chēng)帝,功高德大,難以用文字表達(dá),故僅立白碑;“遺言說(shuō)”是說(shuō)武則天臨終前遺言“己之功過(guò),留待后人評(píng)說(shuō)”,故不銘一字。

乾陵石刻的雄渾氣勢(shì)不僅表現(xiàn)在外在的形式高大宏偉,更在于內(nèi)在精神的深邃與大氣。而這種精神氣度在乾陵石刻作品中自然而然地流淌著,一種深邃而強(qiáng)大的精神力量與簡(jiǎn)潔樸實(shí)的雕刻形式相輔相成。乾陵石刻無(wú)論是雍容華麗的人物還是張揚(yáng)霸氣的動(dòng)物,都能從它們宏大的體積內(nèi)感受到一股涌動(dòng)的力量,而那些流動(dòng)的線條中又有著音樂(lè)般的節(jié)奏與韻律。

乾陵無(wú)字碑 乾陵司馬道兩側(cè)石雕群

3、楊思勖墓武士石俑

1958年陜西省西安市南郊楊思勖墓出土。楊思勗是唐玄宗時(shí)期的親信宦官,早在玄宗做臨淄王時(shí),就追隨參與了誅滅中宗皇后韋氏的宮廷政變。玄宗即位后,楊屢總兵權(quán),殘忍好殺,以軍功官至一品,事跡見(jiàn)載《新唐書(shū)》、《舊唐書(shū)》的《宦官列傳》。

兩俑高40.1厘米,均系大理石質(zhì),有貼金,多剝落。均立在方形座上,頭戴幞頭,身著圓領(lǐng)寬袖長(zhǎng)衣,腰束黑帶(涂墨),衣的前襟撩起掖于帶內(nèi)。下著袴,足穿黑靴。其中一俑雙手胸前抱擁一套兵器,腰間左右佩戴一套兵器。另一俑亦腰間左右佩帶兵器,但右手于胸前執(zhí)一桿形物,因上下均殘,究系何物不詳;左手撫劍。從他們的裝束和佩帶物來(lái)看,應(yīng)該是墓主的侍從。 墓主這兩陶俑所佩帶兵器出土?xí)r已殘缺,現(xiàn)存狀態(tài)為當(dāng)時(shí)修理復(fù)原。現(xiàn)在兩俑左腰所佩和一俑懷中所抱計(jì)有3件彎月形物,上端殘斷部分被發(fā)掘者復(fù)原為帶鞘的彎刀。結(jié)合了唐墓中儀衛(wèi)圖壁畫(huà),新的研究認(rèn)為這種彎月形物應(yīng)該是韜,即裝弓的弓袋。并且指出,唐代弓韜大致分兩型,一型是將弓完全藏于韜內(nèi),只在韜口處略露出弓梢;另一型不能將弓完全收于韜內(nèi),而是在韜口外露出較長(zhǎng)的一節(jié)弓桿,兩俑腰間佩帶的彎韜就屬于后一型。至于懷中所抱弓韜屬于哪種,因殘斷過(guò)甚,尚難以判斷。

楊思勖墓出土描金石雕武士俑

第三,日常生活石雕

隋唐時(shí)代的生活石雕除了石燈、石灶、石桌、石凳、石枕等生活用具和馬、鳥(niǎo)藝術(shù)品外,更多地是運(yùn)用在建筑的石雕構(gòu)件如石闕、華表、門(mén)檻、窗欞、門(mén)框以及浮雕、石雕等建筑裝飾上,而且遠(yuǎn)比前代更為普遍,成就也日益突出。建筑與雕刻裝飾的進(jìn)一步融合提高,使得隋唐的石雕藝術(shù)獲得了更大的發(fā)展。這種將實(shí)用與審美巧 妙結(jié)合的建筑藝術(shù)范例,要首推建成于隋大業(yè)年間的河北趙縣安濟(jì)橋。從安濟(jì)橋的構(gòu)件,我們可以看出隋唐時(shí)代的建筑在運(yùn)用石雕構(gòu)件上,遠(yuǎn)比前代更為普遍,成就也日益突出。建筑與雕刻裝飾的進(jìn)一步融合提高,使得隋唐的石雕藝術(shù)獲得了更大的發(fā)展。

隋唐時(shí)代的石刻浮雕和線刻的許多精品,都是用在建筑裝飾上。現(xiàn)存的唐代大雁塔石刻裝飾浮雕——樂(lè)舞天人,就是當(dāng)時(shí)建筑石雕的杰作。

由于雕塑藝術(shù)的繁榮,文獻(xiàn)記載的有關(guān)藝術(shù)家的傳聞也較前代多。例如唐高祖獻(xiàn)陵的石犀上,留有“武德拾年九月十一日石匠小湯二記”的題銘,這令人聯(lián)想到戰(zhàn)國(guó)時(shí)代“物勒工名”的傳統(tǒng),確有重睹盛世之感。當(dāng)然,當(dāng)時(shí)的上流社會(huì)仍不免把石刻藝術(shù)家視為“賤工”,但有關(guān)雕塑家楊惠之、韓伯通、張愛(ài)兒等人的傳聞,已足以證明雕刻藝術(shù)對(duì)社會(huì)生活之影響有多么巨大。

1、趙縣安濟(jì)橋石雕構(gòu)建件

又叫“大石橋”、“趙州橋”,宋哲宗賜名“安濟(jì)橋”,意為“安渡濟(jì)民”。 位于河北趙縣洨河上,橋建成于隋煬帝大業(yè)初年(605),由著名匠師李春設(shè)計(jì)建造,距今已有1400余年,是世界上現(xiàn)存年代最久遠(yuǎn)、跨度最大、保存最完整的單孔坦弧敞肩石拱橋。它和趙縣的另一座著名的圓弧拱橋永通橋(小石橋)、四川瀘定橋同列全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位,成為中國(guó)重點(diǎn)保護(hù)的三座古橋。趙州橋因其建筑結(jié)構(gòu)獨(dú)特,設(shè)計(jì)合乎科學(xué)原理,橋體雄偉壯觀,被世人譽(yù)為“天下第一橋”。橋長(zhǎng)50.82米,跨徑37.02米,券高7.23米,兩端寬9.6米,中間略窄,寬9米。是當(dāng)今世界上跨徑最大、建造最早的單孔敞肩型石拱橋。中間行車(chē)馬,兩旁走人。這么長(zhǎng)的橋,全部用石頭砌成,下面沒(méi)有橋墩,只有一個(gè)拱形的大橋洞,橫跨在三十七米多寬的河面上。大橋洞頂上的左右兩邊,還各有兩個(gè)拱形的小橋洞。平時(shí),河水從大橋洞流過(guò),發(fā)大水的時(shí)候,河水還可以從四個(gè)小橋洞流過(guò)。這種設(shè)計(jì),在建橋史上是一個(gè)創(chuàng)舉,既減輕了流水對(duì)橋身的沖擊力,使橋不容易被大水沖毀,又減輕了橋身的重量因橋兩端肩部各有二個(gè)小孔,不是實(shí)的,故稱(chēng)敞肩型,這是世界造橋史的一個(gè)創(chuàng)造(沒(méi)有小拱者稱(chēng)為滿(mǎn)肩或?qū)嵓缧停Zw州橋是目前世界最古老的圓弧拱橋,歐洲到了1340年才建成跨度29.9米,扁平率為0.37的圓弧拱橋——佛羅倫薩的“老橋”(Ponte Vecchio)。因此,趙州橋?qū)θ澜绾蟠鷺蛄航ㄖ兄钸h(yuǎn)的影響,其“敞肩拱”的運(yùn)用,更為世界橋梁史上的首創(chuàng),具有極高的科學(xué)研究?jī)r(jià)值。

趙州橋不僅建造工藝獨(dú)特,是我國(guó)造橋史上的杰作,占有十分重要的歷史地位。而且造型優(yōu)美,橋上部件裝飾也十分精美,頂部,塑造出想像中的吸水獸,寄托大橋不受水害、長(zhǎng)存無(wú)疆的良好愿望;欄板和望柱上雕刻著精美的石雕群像,各式蛟龍、獸面、花飾、竹節(jié)等,尤以蛟龍最為精美。兩條相互纏繞的龍,嘴里吐出美麗的水花;有的刻著兩條飛龍,前爪相互抵著,各自回首遙望;還有的刻著雙龍戲珠。所有的龍似乎都在游動(dòng)。橋體飾紋雕刻精細(xì),雕作刀法蒼勁有力,藝術(shù)風(fēng)格新穎豪放,顯示了隋代渾厚、嚴(yán)整、俊逸的石雕風(fēng)貌,更具有極高的藝術(shù)價(jià)值,堪稱(chēng)是一件精湛的藝術(shù)珍品。1991年,被美國(guó)土木工程師學(xué)會(huì)認(rèn)定為世界第十二處“國(guó)際土木工程歷史古跡”,并贈(zèng)送銅牌立碑紀(jì)念,從而與埃及金字塔、巴拿馬運(yùn)河、法國(guó)埃菲爾鐵塔等世界著名歷史古跡并駕齊名

趙州橋橋面、橋體石雕裝飾部件

2、西安大雁塔石刻天人樂(lè)舞浮雕

慈恩寺位于今西安市城東南的雁塔村,寺內(nèi)的大雁塔已成為古城西安獨(dú)具一格的標(biāo)志。唐太子李治(后來(lái)的唐高宗)因思念亡母長(zhǎng)孫皇后,命令在原隋無(wú)漏寺舊址上造寺建塔,為母追薦冥福,是為大慈恩寺。大慈恩寺是唐長(zhǎng)安規(guī)模最大的寺院,占去整個(gè)晉昌坊東半坊之地,面積約二十七萬(wàn)平方米。”重樓復(fù)殿,云閣洞房,凡十余院,共一千八百九十七間”,規(guī)模相當(dāng)宏大,極其雄偉壯觀。當(dāng)時(shí)的寺院面積是現(xiàn)存寺院面積的七八倍。慈恩寺建成不久,李治即請(qǐng)從“西天取經(jīng)”歸來(lái)的玄奘大師來(lái)此總理寺務(wù)。

大雁塔原本是玄奘為保存從印度帶回的經(jīng)典和佛像而修筑的,完全仿照印度形式建造,但由于是磚表土心,約五十年就傾頹了。武則天長(zhǎng)安元年(701),武則天和王公貴族才又施錢(qián)重建,全部用青磚砌成七層高塔,后世雖屢有修補(bǔ)過(guò),但基本上保持不變。現(xiàn)已成為古城西安獨(dú)具一格的標(biāo)志。

現(xiàn)存的大雁塔建在一座長(zhǎng)寬各約四十五米、高約四米的臺(tái)基上。塔身七層,高六十米,底層各邊長(zhǎng)均為二十五米,全部用磚砌,磨磚對(duì)縫,通體呈方形角錐狀。各層壁面均有磚砌成的扁柱及欄額,中砌突出的塔柱,形似開(kāi)間。每層四面各有一個(gè)拱券門(mén)洞,可憑欄遠(yuǎn)眺。塔底層四面皆設(shè)石門(mén),門(mén)楣和門(mén)框上均有精美的線刻佛像。其中以西門(mén)楣的阿彌陀佛說(shuō)法圖最為生動(dòng):陰刻寬敞華麗的殿堂,中坐佛像,面部、衣紋一絲不茍,傳為唐代名畫(huà)家閻立本之手筆。圖中的佛殿,筆筆按照比例詳細(xì)畫(huà)出,其屋脊、獸吻、飛檐、風(fēng)鈴、斗拱、柱基、面磚、石階都清清楚楚,像是立體的工程畫(huà),將唐代建筑的特色一一表現(xiàn)出來(lái),這在中國(guó)建筑史上具有極高的研究?jī)r(jià)值。底層南面石門(mén)兩側(cè)的磚龕內(nèi),則嵌有唐初著名書(shū)法家褚遂良親書(shū)的石碑兩通:一為貞觀二十二年(648)唐太宗為玄奘所譯佛經(jīng)作的總序《大唐三藏圣教序》;一為唐高宗所撰紀(jì)文《大唐三藏圣教序記》碑額、座皆刻有姿態(tài)各異的蟠螭及天人樂(lè)舞浮雕,碑側(cè)鐫刻蔓草花紋的優(yōu)美圖案。這些都為研究唐代書(shū)法、繪畫(huà)、雕刻和建筑藝術(shù)提供了寶貴的實(shí)物資料。

在大雁塔的石刻浮雕中以“天人樂(lè)舞”最為著名其中舞人的姿態(tài)自由歡快,飄飛的帶飾充滿(mǎn)動(dòng)感,端坐的樂(lè)伎各具綽姿,形成對(duì)比觀照,左琵琶左琴瑟,夸張舞動(dòng)的帶飾,使整體畫(huà)面實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)的平衡。它與佛教藝術(shù)中最美的飛天形象有異曲同工之妙。

3、陜西乾縣唐代石燈

唐代佛寺一般都在殿堂正前方設(shè)置石燈,慧炬長(zhǎng)明,冀以標(biāo)識(shí)佛之無(wú)窮智慧與法力。唐代長(zhǎng)安京畿石燈均由燈室、蟠龍石柱和臺(tái)座三大部分組成。此燈原立于陜西省乾縣西湖村石牛寺中,1959年移存碑林博物館。原九層數(shù)疊,現(xiàn)存七層,通高1.8米。屋脊軒然,燈室精巧,石柱透雕四條蟠龍,神異華麗,為國(guó)內(nèi)現(xiàn)存最為完好精美的唐代石燈。

陜西乾縣唐代石燈

二、陶塑

前面已說(shuō)過(guò),南北朝以后,隨著瓷器的普遍使用,陶制日用品大量減少而為瓷器所代替。隋唐時(shí)期一方面陶制品已大多被瓷器所取代;另一方面則產(chǎn)生一些陶制品的新品種,如隋代以白土陶胎敷青白色釉的作品開(kāi)始產(chǎn)生,男女樂(lè)俑像及駝馬的造型十分生動(dòng)。

唐代彩繪俑大量產(chǎn)生。大多以合模翻制,再經(jīng)過(guò)精心修飾入窯燒造。彩繪俑的風(fēng)格樣式隨時(shí)間不同而略有變化。以女俑為例,初唐時(shí)期,女俑形象與隋俑相似,面部豐滿(mǎn)、身材適中。盛唐時(shí)期,女俑娥眉秀目、體態(tài)豐腴。到了晚唐,女俑形象又與初唐相似。此外,女扮男裝,騎馬著胡服,戴帷帽,遮面紗等形象的彩繪俑,在中晚唐墓中經(jīng)常出現(xiàn)。在河北、河南等地的唐墓中,出有一些題名彩繪俑,在俑的背后或其他部位書(shū)有名字,如“力士”、“執(zhí)硯”、“ 從命”等,這些俑大都面部豐腴,身材修長(zhǎng),這種題名俑唐以前幾乎不見(jiàn)。

戲弄俑(戲劇俑)是唐俑中新出現(xiàn)的造型,在中原和西北邊陲等地均有發(fā)現(xiàn),其中官宦形象的戲俑較為罕見(jiàn)。在新疆吐魯番等干燥地區(qū)的唐墓中,出有一種陶木絹衣俑,俑頭泥塑,下裝木身,外披絹類(lèi)衣飾,人物面部表情生動(dòng)逼真。還有一種不經(jīng)入窯燒造而以手工捏制的泥俑,這種俑僅見(jiàn)于吐魯番等地。此外一些游戲性俑類(lèi),如二人扮演的“弄參軍”、“踏謠娘”、“獅子舞”及雜耍等具有濃厚民間色彩的陶俑,也多見(jiàn)于新疆吐魯番地區(qū)。

唐代陶塑的一個(gè)重大突破就是開(kāi)始生產(chǎn)一種新型陶制品——唐三彩。唐三彩屬鉛釉陶器,采用白色粘土作胎,經(jīng)素?zé)?1100℃)后,施彩釉燒制(800℃)而成,主要為明器用以隨葬。它始創(chuàng)于初唐發(fā)展于盛唐,又以黃、綠、白三種釉色為主,故取名唐三彩。

無(wú)論是隋唐的彩繪俑還是唐代的“唐三彩”制品,,主要都是用于陪葬俑和罐、壺、杯盤(pán),牛、馬、駱駝等主要都是陪葬的明器之用。中國(guó)歷代素以生死并重和視死如生,亦即活著的人相信死者的靈魂是不會(huì)消失的,他們死后必將在另一個(gè)世界里重新恢復(fù)生活。所以,盛唐時(shí)期,王公貴族不僅生前生活極其奢靡,死后還幻想繼續(xù)享受榮華富貴。他們把生前占有的武衛(wèi)文侍、樂(lè)舞歌伎、駱駝馬牛、飛禽走獸以及瓶、碗、壺、罐等生活用品,做成明器用來(lái)陪葬,所以厚葬之風(fēng)風(fēng)靡整個(gè)社會(huì),以至于大量制作明器之事,不僅遍及王公百官,也下及士庶平民。這種厚葬之風(fēng)雖然為唐朝政府所限制,要求予以節(jié)制,唐政府曾按官階的高低,明文規(guī)定了殉葬明器的數(shù)量和尺寸。但是唐朝厚葬之風(fēng)仍然盛行不衰,且愈演愈烈,聲名顯赫的三彩器,就是適應(yīng)這種厚葬之風(fēng)而興起的。

在唐代史料中所稱(chēng)的明器,雖然沒(méi)有明確說(shuō)明為三彩器,但在西安、洛陽(yáng)一帶出土的盛唐時(shí)期明器,特別是有墓志記載明確為王公顯宦墓內(nèi)的明器大多為三彩器。此外,唐三彩出土的地方基本上限于唐代都城長(zhǎng)安和洛陽(yáng)郊外的陵墓,其他地方極為少見(jiàn)。1960年,考古工作者在唐代永泰公主墓中共發(fā)現(xiàn)一百七十余件三彩器,其中包括各種人俑、動(dòng)物俑68件,各類(lèi)生活用陶器101件,還有十分罕見(jiàn)的帶金彩陶俑。這是迄今發(fā)現(xiàn)的唐墓中隨葬器最多的一處。由于墓主是皇室之人,因而在墓葬的各方面,包括規(guī)模、壁畫(huà)內(nèi)容、隨葬品種類(lèi)別都享受除皇帝以外的最高規(guī)格。在此墓中陪葬品內(nèi)有如此眾多的三彩器,也充分說(shuō)明三彩器在唐代是作為明器以代替貴重金屬或其他藝術(shù)品的殉葬品。這一點(diǎn)在《唐會(huì)要》一書(shū)中也有說(shuō)明,其曰:明器“皆以表瓦為之,不得用木及金、銀、銅、錫”。

“唐三彩”的產(chǎn)生和流行過(guò)程可分為三期:

唐高宗時(shí)期(650—683)為三彩俑的準(zhǔn)備期或稱(chēng)為隨葬器皿階段:;這個(gè)時(shí)期唐墓中出現(xiàn)了成熟的三彩器皿,其制作工藝和造型都適合隨葬用,還不見(jiàn)三彩俑,僅有釉上彩繪的陶俑。這個(gè)時(shí)期的的三彩胎體燒成溫度較高,更接近瓷胎。釉色以褐色、赭黃色為主,間以白色或綠色,至中宗后期,已有鮮麗的黃、白、綠三彩,采用蘸釉法。釉層厚而不勻。

武則天、唐中宗和唐玄宗開(kāi)元時(shí)期(684—741):為三彩俑的鼎盛期,或稱(chēng)為隨葬俑和隨葬器皿階段;這是將三彩工藝應(yīng)用于陶俑的表面裝飾,以三彩俑為主的各種隨葬明器成為三彩生產(chǎn)的主流。這是三彩工藝得到長(zhǎng)足進(jìn)步,胎質(zhì)燒成溫度比前期低,更適合低溫釉的要求,使胎釉的燒成溫度和膨脹系數(shù)趨于一致,胎釉結(jié)合緊密。器物裝飾除印花和劃花外,還采用了堆貼、捏塑和模制。裝飾紋樣眾多,人物鳥(niǎo)獸、花卉枝蔓均得到充分體現(xiàn)。這個(gè)時(shí)期三彩俑類(lèi)形體高大,三彩器皿造型優(yōu)美,是唐三彩的黃金時(shí)代。

唐玄宗天寶年間,終于唐代后期(742—907):三彩俑的消退期,或稱(chēng)為生活器皿階段;這個(gè)時(shí)期紀(jì)年唐墓中已很少見(jiàn)三彩器,尤不見(jiàn)大型三彩俑。雖不能排斥士庶階層仍用體小的三彩俑作陪葬,但這時(shí)各式生活用具及陳設(shè)器已成為三彩生產(chǎn)的主流。自開(kāi)元后期,又以彩繪陶俑代替三彩陶俑隨葬。天寶年間紀(jì)年墓中出土的生活用具也很少。揚(yáng)州唐代中晚期遺址出土的的三彩均為生活用具或玩具,應(yīng)屬貿(mào)易用。這時(shí)三彩制作已衰退,三彩俑還在生產(chǎn),但體型較小。施釉較薄,由多彩趨向單彩,采用同一色彩的濃淡變化作裝飾手法。胎釉結(jié)合較差,出現(xiàn)脫釉現(xiàn)象。

作為明器的三彩器,它反映了唐代社會(huì)生活的各個(gè)方面。諸如建筑物的樓閣、亭院、假山;牲畜類(lèi)的馬、駱駝、牛、羊、豬、狗、兔;人物形象的僮仆、武士、天王、舞樂(lè)伎;日常生活用具的瓶、壺、盤(pán)、碗、燈、枕、燭臺(tái);文房用具的水注、硯臺(tái)等等。可說(shuō)是一應(yīng)俱全,無(wú)所不包。在這些三彩器中,以人物俑、動(dòng)物俑的數(shù)量最多,更以人物俑塑造得最精彩,它們不僅能表現(xiàn)出不同形象、不同性格、不同姿態(tài),甚至不同民族的特征,還能塑造出不同等級(jí)、不同身份地位的人在特定環(huán)境下不同思想感情的流露。至于不同性別、年齡的塑造更是各具風(fēng)姿,絕無(wú)雷同之處。例如,雍容華貴的貴婦俑,發(fā)髻高束,肌膚豐滿(mǎn),華麗的寬服長(zhǎng)裙襯托出卓絕、嫻雅的風(fēng)姿。少女俑則體態(tài)婀娜,渾身上下洋溢著青春的活力,其聰明伶俐、俏皮活潑之感,讓人一望可知。而那些文官多為峨冠博帶、長(zhǎng)袍闊袂之貌,他們神情拘謹(jǐn),端莊自立,溫順虔誠(chéng),道貌岸然。唐三彩的女俑有三種形象,即貴族婦女、侍女、藝妓,勞動(dòng)?jì)D女的形象較為少見(jiàn)。還有一些深目高鼻、頭戴尖帽、身穿翻領(lǐng)長(zhǎng)袍、腳登高筒靴的所謂“胡俑”,即我國(guó)境內(nèi)的少數(shù)民族或外域人的形象寫(xiě)真,神態(tài)逼真,生動(dòng)之極。

馬的形象在三彩俑中,也是最富神韻之物。馬在古代是重要的交通運(yùn)輸、作戰(zhàn)騎獵工具,因此為歷代帝王貴族所重視。唐人愛(ài)馬尤甚,當(dāng)時(shí)不僅官府重視養(yǎng)馬,民間也嗜馬如命。為得到優(yōu)秀的良種馬,唐王朝還專(zhuān)門(mén)從中亞、阿拉伯、波斯等地挑選各種良馬,除一部分優(yōu)異的品種作為宮廷御用外,多數(shù)供馬種的改良和繁殖,所謂“既雜胡種,馬乃益壯”就是指此事而言。據(jù)說(shuō)唐玄宗曾讓太仆卿王毛仲和少卿張景順在他的御馬廄里,畜養(yǎng)良馬多達(dá)34萬(wàn)匹。當(dāng)他去泰山祭祀之時(shí)還親自布置數(shù)萬(wàn)匹馬跟從,“色列為群,望之如云錦”,又教“舞馬百匹,銜杯上壽”,如此盛況,在出土的數(shù)以萬(wàn)計(jì)的三彩馬俑中足以窺見(jiàn)一斑。三彩馬多頭瘦臀圓,膘肥體壯,不僅比例準(zhǔn)確、部位分明,而且骨肉勻稱(chēng),線條流暢,每一匹都是神氣十足的駿馬塑像。它們有的揚(yáng)足飛奔、有的徘徊佇立、有的引頸長(zhǎng)鳴、有的俯首舔足。 除單匹馬的塑像外,還有騎馬狩獵俑、打馬球俑以及婦女騎馬俑等。婦女騎馬在唐代繪畫(huà)、詩(shī)歌、雕塑及壁畫(huà)中都有描繪。

駱駝俑也塑造得在三彩器中栩栩如生,它們或立、或臥、或行走,都各具神態(tài)。駱駝被人們譽(yù)為“沙漠之舟”,它堅(jiān)毅負(fù)重,是唐代通往西域各國(guó)的重要交通工具。所謂“縷縷蠶絲織友情,鳴駝千里傳音”,就生動(dòng)刻畫(huà)了這條繁忙的絲綢之路上,行走往來(lái)的駱駝形象。

“唐三彩”的燒制繼承和發(fā)展了傳統(tǒng)造型特點(diǎn),用寫(xiě)實(shí)和浪漫主義手法,別具一格地改變了陶器單調(diào)、粗糙、呆板的形象,從而在工藝上使我國(guó)陶器生產(chǎn)提高了一大步。由于唐三彩的泥坯具有良好的可塑性,因此其造型方式極為豐富,主要采用黏結(jié)法、輪制法和模制法。例如,一些方形或長(zhǎng)方形的器物,一般是用泥片黏結(jié)而成,如唐三彩器中陶枕之類(lèi),一些圓器和琢器則采用輪制法。所謂“圓器”,是指盤(pán)、碗、碟、杯等較矮的器形;所謂“琢器”是指瓶、罐等較高的器形。輪制法在原始社會(huì)大汶口文化晚期就已出現(xiàn),良渚文化和龍山文化后期曾普遍采用。它的具體的方法是將料泥放在轉(zhuǎn)動(dòng)的輪盤(pán)上,借其快速的轉(zhuǎn)動(dòng)力,用手提拉的方式使之成型。輪制陶器的器形規(guī)整,厚薄均勻,器表和內(nèi)部一般留有平行輪紋。唐三彩中另一些陶器,如馬、駱駝、天王、力士、鎮(zhèn)墓獸和人像等,多采用模制法。所謂“模制法”,就是用模子制坯,先將泥料涂敷或打成泥片置于模子內(nèi),用力壓制,然后進(jìn)行雕塑。模制法有單模和合模之分,單模即整件器物就是一個(gè)模子,合模就是將器物分段鑄成,比如將人物的頭部或上半身和下半身分兩個(gè)模子鑄成,分開(kāi)燒制,然后將兩半身黏結(jié)成一體。

唐人所創(chuàng)造的燦爛文化,不僅以宏偉的氣魄給鄰近國(guó)家以深遠(yuǎn)的影響,他們對(duì)外來(lái)文化兼容并蓄的博大胸懷,也為后世樹(shù)立起光輝典范。特別是從唐三彩那種雄渾絢麗、揮灑淋漓的釉色,雍容大方、淳厚飽滿(mǎn)的造型,以及濃郁的異國(guó)情趣和華麗的藝術(shù)風(fēng)格,都不難想見(jiàn)唐人那種勇于吸收異域文化的偉大胸襟,以及將其十分自然地融會(huì)進(jìn)中華民族傳統(tǒng)的豪邁氣概。以在三彩器中最常見(jiàn)的雙龍柄壺和鳳首壺為例,它們都具有明顯的波斯薩珊式器物造型風(fēng)格,但是從那鳳首和龍柄的造型來(lái)看,則又不失中華民族的傳統(tǒng)特征。這種巧妙地把外來(lái)文化形式和傳統(tǒng)民族藝術(shù)結(jié)合起來(lái)的手法,充分證明唐三彩在吸收外來(lái)文化的同時(shí),更善于使之為我所用。

唐三彩雖然主要用作明器,但是作為一種杰出的藝術(shù)品,早在唐代就受到各國(guó)人民的喜愛(ài),并成為唐朝重要的對(duì)外輸出品。就目前所知,世界上發(fā)現(xiàn)唐三彩的國(guó)家?guī)缀醣榧皻W、亞、非三大洲,而由“絲綢之路”運(yùn)到中亞和西亞的三彩器,更是蔚為壯觀。在一些國(guó)家,如埃及的福斯塔特、古波斯的薩馬拉以及日本、朝鮮、印尼等古代文化遺址中,都曾出土過(guò)唐三彩的殘片。在世界各國(guó)的博物館中,也都保存有相當(dāng)精美完整的唐三彩器。同時(shí)受唐三彩的影響,世界上許多國(guó)家都曾仿制過(guò)三彩器,如朝鮮在與我國(guó)唐代同時(shí)期的新羅時(shí)代,即仿照唐三彩燒成了優(yōu)美的“新羅三彩”,日本燒出了“奈良三彩”,在此之后埃及也燒出了歷史上著名的“埃及三彩”。這些事實(shí)證明,唐三彩在中國(guó)人民與世界各國(guó)人民的經(jīng)濟(jì)、文化交往中,都曾起過(guò)積極作用。

關(guān)于“唐三彩”的制作:1976年河南省博物館與鞏縣文管會(huì)在河南鞏縣的大黃冶、小黃冶、龍王廟等地,發(fā)現(xiàn)了燒制唐三彩的窯群,出土的標(biāo)本有黃、綠、白三色雙系缽,白釉藍(lán)彩碗和藍(lán)釉瓶,還出土有貼花陶范等,其品種十分豐富。鞏縣地區(qū)這些燒制唐三彩的窯群,還兼燒白釉和黑釉瓷器,從出土情況看,唐三彩并不是此窯最早的產(chǎn)品。除鞏縣外,在陜西黃堡窯、河南魯山段店窯、禹縣劉家門(mén)窯、楊家溝窯、登封的曲河窯,也都有唐三彩器的發(fā)現(xiàn)。此外,河北內(nèi)邱的邢窯、曲陽(yáng)的定窯,也都發(fā)現(xiàn)過(guò)唐三彩的殘片。另外,在四川境內(nèi)也發(fā)現(xiàn)有生產(chǎn)唐三彩的作坊。

此外,三彩器上作為裝飾物的貼花或印花圖案常以“寶相花”的形式出現(xiàn),這種寶相花來(lái)源于佛教文化。在佛教中,“寶相”意為佛像的莊嚴(yán)端莊,它的裝飾造型以蓮花為母體,后來(lái)寶相花逐步脫離佛教含意而象征幸福美滿(mǎn)之意。

下面介紹隋唐時(shí)期著名的陶彩繪和“唐三彩”精品:

1、隋代彩陶白釉捧罐女俑

隋代經(jīng)歷的時(shí)間很短,發(fā)現(xiàn)的墓葬不多,因而出土的隋俑數(shù)量也就不多。這件彩陶白釉捧罐女俑通體施白釉,釉色微閃青,釉色均勻,造型生動(dòng),技藝成熟,是隋俑中極為罕見(jiàn)之作。

俑高26.5厘米 典型隋代侍女形象,發(fā)髻低平,面目清秀,身材苗條,面帶恭謙的微笑。與魏晉俑和唐俑都有明顯的區(qū)別:既不似魏晉俑那樣削瘦、刻板,也不似唐俑那么豐滿(mǎn)、多姿。身著典型的隋代服飾。發(fā)髻低平呈三疊狀,向兩邊突出,猶如戴一頂平頂帽子。上身著緊袖。圓領(lǐng)短襦。下著長(zhǎng)裙,長(zhǎng)裙曳地,腰帶系在腰部以上。胸前束飄帶,長(zhǎng)垂于胸前,給人一種俏麗修長(zhǎng)的感覺(jué),這種裝束比魏晉女裝要開(kāi)放得多。隋前,女人頭飾往往是頭戴冪?,類(lèi)似今日伊斯蘭婦女的頭巾和面紗。到唐代,往往戴胡帽。或是做成各式各樣的發(fā)髻,發(fā)髻并由低平向高聳發(fā)展。

這位女俑右手前彎,左手捧一小罐,像是站在主人身旁,隨時(shí)準(zhǔn)備上前伺候,因?yàn)槭膛纳矸轃o(wú)疑。隋代的殉葬品一改漢代塑造莊園、器具的風(fēng)尚,注重享受生活,人和動(dòng)物俑增多。除了侍女俑外,還有舞俑、樂(lè)俑、男侍俑、武士傭等。唐代更是在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步發(fā)展,人和動(dòng)物俑題材更加豐富,也更加生動(dòng)形象。而隋代正是這種社會(huì)風(fēng)尚轉(zhuǎn)變的開(kāi)始。

隋代陶俑在傳世品中較少,女侍俑更是不多見(jiàn)。

2、唐代貼花盤(pán)口琉璃瓶

1987年春陜西省扶風(fēng)縣法門(mén)寺塔基唐代地宮出土的文物之一。法門(mén)寺塔地宮是國(guó)內(nèi)唯一保存釋迦牟尼真身舍利的地宮。這批文物系唐懿宗咸通十五年(874)正月藏入地宮。皆為唐代王室所供奉,所以文物不但數(shù)量大,而且等級(jí)高。文物上又留有銘文,注明制造的機(jī)構(gòu)、器物名稱(chēng)、時(shí)間、重量和監(jiān)造官員,為了解識(shí)別這批文物,研究唐代社會(huì)的經(jīng)濟(jì)生活、宗教活動(dòng)等,提供了極有價(jià)值的實(shí)物資料。

這次出土的琉璃器共20件,以盤(pán)類(lèi)為多,產(chǎn)地分別來(lái)自東羅馬、西亞和中國(guó)。這件琉璃瓶高21厘米,腹徑16厘米,釉色為豆青泛黃,細(xì)頸鼓腹,體型流暢,下底平,上口為盤(pán)式。肩部飾有一周凸弦紋,稍下貼有黑色圓飾,以等距排列。腹部貼有海棠花,其下貼有一圈黑色葫蘆飾。這五層飾紋均是在制成瓶體后,再用熔融的玻璃條在體外壁堆塑成點(diǎn)、線形圖案,冷卻后即粘貼于瓶體上,這一裝飾工藝又稱(chēng)貼花,紋飾隨意,如信手而就。由于琉璃兼有玻璃和瓷的特點(diǎn),釉面潤(rùn)澤晶瑩,具有透明感,造型和裝飾相結(jié)合,顯得分外華美。

這件貼花盤(pán)口琉璃瓶是公元五世紀(jì)東羅馬產(chǎn)品,其用途應(yīng)為穆斯林朝拜時(shí)凈禮的法器。該瓶的圖案搭配變化、構(gòu)成方式特點(diǎn)皆與我國(guó)歷代裝飾手法迥異,瓶的整體造型也有別于我國(guó)傳統(tǒng)器物造型風(fēng)格。采用的是羅馬帝國(guó)延續(xù)下來(lái)的貼絲和貼花等熱加工裝飾工藝。它也證明地中海東岸的玻璃匠早在羅馬帝國(guó)時(shí)期便已熟練掌握這種工藝。因此這件貼花盤(pán)口琉璃瓶不但本身尤為珍貴,而且也是中亞絲綢之路的見(jiàn)證,歷史意義不容低估。

3、藍(lán)彩美人立俑

出土于陜西禮泉縣陪葬昭陵的安元壽夫婦墓,安元壽(607—683),乃胡人之后。他在玄武門(mén)之變、突厥兵臨渭水便橋等重大事件中都發(fā)揮了不可忽視的作用。十六歲入秦王府為右?guī)熘保?fù)責(zé)守衛(wèi)、陪從、鞍馬事宜。武德九年六月四日,秦王李世民伏兵玄武門(mén)發(fā)動(dòng)政變,派安元壽宿衛(wèi)嘉酞門(mén),事后任命他為右千牛備身。八月,突厥入侵兵至渭河,李世民同突厥首領(lǐng)頡利可汗在便橋刑白馬設(shè)盟時(shí),只有安元壽一人于帳中護(hù)衛(wèi)。貞觀三年,后出使西域,又輾轉(zhuǎn)歷任右領(lǐng)軍衛(wèi)女為泉府果毅都尉、右驍衛(wèi)將軍、威衛(wèi)將軍,夏州群牧使登職。安元壽于高宗永諄二年(683)卒,陪葬昭陵。

藍(lán)彩美人立俑是三彩俑中的精品,胎質(zhì)潔白,質(zhì)地堅(jiān)硬,叩之有清脆聲,沒(méi)有冰裂紋表現(xiàn)了當(dāng)時(shí)燒制工藝的高超水平。顏色為藍(lán)色,,施色均勻,沒(méi)有一絲流釉痕跡。女俑高22.5厘米,腳踩踏板座,體態(tài)豐美,姿態(tài)優(yōu)雅。身穿藍(lán)底白花彩袍,面頰豐盈,墨眉朱唇,頭盤(pán)高髻,神態(tài)自若。其深藍(lán)色的圓領(lǐng)窄袖長(zhǎng)袍遍灑白花團(tuán),花團(tuán)中淡棕色自然暈開(kāi),顯得女俑越發(fā)雍容華貴,氣度非凡,富有極強(qiáng)的生活氣息。。從其儀態(tài)萬(wàn)方,嫻淑典雅的儀表來(lái)看,,顯然是生活在皇室或貴戚上層社會(huì)的女子。這件明器不僅本身具有極高的藝術(shù)水平,同時(shí)從器物本身,還可以感覺(jué)到盛唐時(shí)代人們雍容氣度的風(fēng)采,以及那個(gè)時(shí)代的婦女發(fā)式、紡織工藝水平和服飾打扮,提供了及其可貴的第一手資料。

4、三彩駝?shì)d奏樂(lè)俑

1959年出土于陜西省西安市郊區(qū)中堡村唐墓,墓主為鮮于庭誨。鮮于庭誨為唐玄宗李隆基的親信,曾參與平定“韋后之亂”,官至云麾大將軍,上柱國(guó)。

三彩駝?shì)d奏樂(lè)俑通高56.2厘米,長(zhǎng)41厘米。長(zhǎng)方形底座板上立一匹引頸嘶鳴的駱駝。駱駝昂首張口,舌尖上卷,兩耳豎起,作仰天嘶鳴狀。駱駝周身施白釉,并飾有儲(chǔ)岌色釉斑;頭頂、頸部、前腿上端的長(zhǎng)毛及尾巴均施儲(chǔ)黃釉,尾巴自然貼于臀部右側(cè),呈彎曲狀。,兩峰之上架有深綠色的平臺(tái),平臺(tái)上鋪一條長(zhǎng)方形藍(lán)須邊菱形格紋毯子,毯子下垂至駝腹部?jī)蓚?cè)。在飾有赫、綠、藍(lán)、白四種彩釉的毯子上有8個(gè)樂(lè)舞俑。樂(lè)俑高11.5厘米。其中7個(gè)男俑盤(pán)腿面朝外坐于平臺(tái)外圓,身著圓領(lǐng)窄袖長(zhǎng)衣,頭戴軟巾,手執(zhí)笙、簫、琵琶、箜篌、笛、拍板、排簫等樂(lè)器作吹奏狀。中間立一個(gè)歌舞女俑,體態(tài)豐美,云發(fā)高髻,身著寬衣長(zhǎng)裙、袒胸,作歌舞狀。駝旁還置一牽駝胡俑,頭戴軟巾,身穿大翻領(lǐng)深黃色半長(zhǎng)大衣,束腰帶,足踏長(zhǎng)筒靴。

盛唐流行胡樂(lè),這件駝?shì)d樂(lè)舞俑是唐代漢胡文化融合的見(jiàn)證。這一件明器之寶向人們展現(xiàn)了絲綢之路上中西經(jīng)濟(jì)文化交流的盛況,以及長(zhǎng)安作為當(dāng)時(shí)國(guó)際都會(huì)的繁榮。樂(lè)俑所奏的樂(lè)器基本上都是胡樂(lè),而舞樂(lè)者均是穿著漢人服裝的陶俑,據(jù)考古專(zhuān)家研究,這些樂(lè)器演奏的都是當(dāng)時(shí)新疆地區(qū)的舞樂(lè),后來(lái)傳至甘肅河西一帶,經(jīng)漢人加以改編,并融合了漢族舞樂(lè)的特色又創(chuàng)造出一種新舞樂(lè)。唐代開(kāi)元、天寶前后,這種舞樂(lè)已進(jìn)入宮廷之中。當(dāng)時(shí)的唐王朝以博大的胸懷,將國(guó)內(nèi)外新舊舞樂(lè)加以收入、改編、補(bǔ)充,出現(xiàn)了中華各民族文化大融合、各民族大團(tuán)結(jié)的空前壯觀景象。

三彩駝?shì)d奏樂(lè)俑現(xiàn)藏陜西省博物館。

三彩駝?shì)d奏樂(lè)俑及駝峰上舞樂(lè)俑細(xì)部

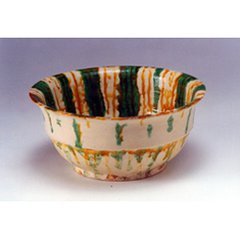

5、三彩碗

出土于永泰公主陵。永泰公主陵是乾陵17座陪葬墓之一。在乾陵?yáng)|南方數(shù)里之處。墓主是永泰公主李仙蕙。李仙蕙系唐中宗李顯與韋皇后的女兒。武周大足元年,新婚不久的公主和丈夫武延基議論武則天男寵張昌宗、張易之兄弟,武則天下令由其父李顯處置。李顯想到兩個(gè)哥哥被親生母親滅門(mén)的慘景,于是將女兒、女婿一頓亂棍活活打死,向母親交差,以圖保全自己。中宗復(fù)位,隨即將其女兒女婿陪葬乾陵,并且特許將其墳?zāi)棺鸱Q(chēng)為“陵”,規(guī)格與帝王等同。永泰公主墓雖然被盜,但仍出土了壁畫(huà)、陶俑、木俑、三彩俑、金、玉、銅器等珍貴文物計(jì)1000余件。特別是這只三彩碗,造型精致、色彩鮮艷,文飾奇特,反映了唐代高度發(fā)展的陶瓷工藝水平。由于“造型端莊、穩(wěn)重,裝飾獨(dú)特”“ 最為精致,為諸器之冠”,被譽(yù)為國(guó)寶。

6、紅陶高髻女立俑

1950年出土于江蘇江寧祖堂山南唐烈祖李昪的欽陵。

女俑高49cm。圓臉豐潤(rùn),高髻,雙手置于胸前。內(nèi)著抹胸,外穿對(duì)襟大衣,衣外加云肩華袂,腰系絲帶,長(zhǎng)袖下垂,裳外微露出上翹的鞋頭。從其華麗的服裝、雍容的氣質(zhì)分析,此女俑象征著一位地位相當(dāng)尊貴的婦女形象。在塑造手法上,它繼承了唐朝雕塑的優(yōu)秀傳統(tǒng),如敷粉、施朱、面龐圓潤(rùn)等,依稀可見(jiàn)唐朝風(fēng)韻。

唐代女子服裝,分衣裙、冠帽、鞋履幾類(lèi)。唐制規(guī)定,女服分四種,朝服、公服、祭服、常服。前三種為后妃命婦女官于朝會(huì)、祭祀等正式場(chǎng)合穿著的大、小禮服,后者為日常穿著。唐代女子常服,基本上是上身是衫、襦,下身束裙,肩加披帛。衫為單衣,襦有夾有絮,僅短至腰部。裙子長(zhǎng)而多幅。此外還有襖、半臂、縵衫等。襖為夾衣,長(zhǎng)于襦而短于袍。半臂是短袖的緊身上衣,套于衫外,流行于唐前期。縵衫是女子歌舞時(shí)穿在外面的罩衣,短小易脫。其衣裙顏色豐富多彩,以紅、綠、紫、黃色最為流行,如時(shí)人所云“紅裙妒殺石榴花”、“”藕絲衫子藕絲裙、“折腰多舞郁金裙”等,衫、襦、襖、裙上多有織文和繡文,衣料有絲綢、棉布、葛、麻、毛等,而以絲綢最為常用。

此外,“時(shí)世妝”,袒領(lǐng)服、男裝、胡服也是重要服飾。“時(shí)世妝”,即時(shí)裝,唐初女子衣衫小袖窄衣,外加半臂,肩繞披帛,緊身長(zhǎng)裙上束至胸,風(fēng)格簡(jiǎn)約;盛唐時(shí),衣裙?jié)u寬,裙腰下移,服色艷麗;至中晚唐時(shí),衣裙日趨寬肥,女子往往褒衣博帶,寬袍大袖,色彩靡麗。袒領(lǐng)服、男服、戎裝和胡服,在唐代尤其是盛唐時(shí)期的婦女中廣為流行。袒領(lǐng)服為一種半袒胸的大袖衫襦,衣料為紗羅制品,時(shí)人形容為“慢束羅裙半掩胸”、“ 參差羞殺雪芙蓉”、“ 綺羅纖縷見(jiàn)肌膚”等,下配以曳地長(zhǎng)裙,充分體現(xiàn)了唐代女子的婀娜身姿和自然之美。但是“慢束羅裙半露胸”,并不是什么人都能做的。在唐代,只有有身份的人才能穿開(kāi)胸衫,永泰公主可以半裸胸,歌女可以半裸胸以取悅于統(tǒng)治階級(jí),而平民百姓家的女子是不許半裸胸的。當(dāng)時(shí),唐朝半露胸的裙裝有點(diǎn)類(lèi)似于現(xiàn)代西方的夜禮服,只是不準(zhǔn)露出肩膀和后背。

另外,唐代婦女喜好戎裝、男服。武宗時(shí),王才人因著與武宗同樣的衣服,而常被奏事者誤認(rèn)為皇帝。上有所好,下必效之。盛唐時(shí),士人們的妻子不約而同地穿戴起丈夫的衣衫、帽子和靴子,侍女們也紛紛仿效女主人穿起男式圓領(lǐng)服,頭裹幞頭,足蹬烏皮靴。唐代婦女并無(wú)華夷之別的觀念,開(kāi)元天寶年間,在長(zhǎng)安、洛陽(yáng)等大都市的街頭,處處可見(jiàn)身著翻領(lǐng)、窄袖緊身胡服、腰系蹀躞帶的漢族女子,體現(xiàn)了盛唐帝國(guó)婦女們開(kāi)放、健美的精神風(fēng)貌。這些唐代婦女的習(xí)尚,從唐代三彩女俑造型和著彩上都可以找到見(jiàn)證。

南唐紅陶高髻女立俑