北京市海淀區人民法院民事判決書

(2011)海民初字第12761號

原告中華書局有限公司,住所地北京市豐臺區太平橋西里38號。

法定代表人李巖,總經理。

委托代理人于利,北京市智維律師事務所律師。

委托代理人馮寶志,男,漢族,1954年9月10日出生,中華書局有限公司副總編輯,住北京市海淀區翠微路2號院9樓4門402。

被告北京國學時代文化傳播股份有限公司,住所地北京市海淀區西三環北路105號首都師范大學教一樓215室。

法定代表人尹小林,董事長。

委托代理人張進,男,漢族,1981年1月26日出生,北京國學時代文化傳播股份有限公司法律顧問,住北京市海淀區中關村南大街3號海淀科技大廈801室。

委托代理人陳永飛,男,漢族,1976年7月29日出生,金元證券股份有限公司代辦股份轉讓部董事總經理,住北京市東城區和平里東街10號西北樓101號。

原告中華書局有限公司(以下簡稱中華書局公司)訴被告北京國學時代文化傳播股份有限公司(以下簡稱國學時代公司)侵犯著作權糾紛一案,本院受理后,依法組成合議庭,公開開庭進行了審理。原告中華書局公司的委托代理人于利、馮寶志,被告國學時代公司的法定代表人尹小林和委托代理人張進、陳永飛均到庭參加了訴訟。本案現已審理終結。

原告中華書局公司訴稱,原告系具有百年歷史的國家級出版機構,在海內外擁有廣大的讀者并享有較高的知名度。1959年到1978年間,原告從全國范圍內調集了百余位文史專家,在原告的主持下,投入巨大成本并克服種種困難,對從《史記》到《明史》的二十四種紀傳體正史即“二十四史”,以及《清史稿》進行全面系統地整理,并陸續付諸出版。原告點校本“二十四史”和《清史稿》的出版發行,被譽為“中國最大的古籍整理工程”,日益成為學術界的品牌著作和讀者心目中的權威范本。點校本“二十四史”和《清史稿》是在古籍作品的基礎上經過創造性勞動而派生出來的作品,是演繹作品;同時點校本“二十四史”和《清史稿》是原告主持,代表原告意志并由原告承擔責任的法人作品。因此點校本“二十四史”和《清史稿》的著作權由原告享有。點校本“二十四史”和《清史稿》自完成之日起便受到我國《著作權法》的保護。古籍“二十四史”和《清史稿》雖然已經進入公共領域,出版古籍無需取得授權,但出版點校本“二十四史”和《清史稿》應當取得原告的許可。2011年,原告發現被告制作、銷售的國學電子館政務版筆記本電腦中收錄了原告享有著作權的點校本“二十四史”和《清史稿》。原告遂以公證形式購買了上述涉案產品。經比對確認,被告通過剽竊、抄襲的惡劣手段將點校本“二十四史”和《清史稿》的實質內容收錄到涉案產品中。被告剽竊原告點校本“二十四史”和《清史稿》,以及未經許可擅自在其制作、銷售的產品中收錄點校本“二十四史”和《清史稿》的行為,嚴重地侵害了原告的著作人身權和財產權。被告應當依法承擔停止侵害、賠禮道歉、賠償損失等民事責任。請求法院判令:1、判令被告停止侵害:立即停止制作、銷售侵權產品“國學電子館M218C+”電子書;2、判令被告賠禮道歉:在《中國新聞出版報》上發表向原告致歉的聲明;3、判令被告賠償損失及合理支出共計22 7844元。

被告國學時代公司辯稱,三十年前,“二十四史”的整理出版確實是鴻篇巨制,今日之《國學寶典》卻是水到渠成;國學時代公司之“二十四史”具有獨立的創作形成過程,是獨立研發的高科技產品。國學公司數據庫產品擁有自主知識產權,在社會各界具有很高的知名度。國學時代公司產品與中華書局公司“二十四史”從文字到標點,從段落到校勘均有差別,不存在侵權關系。古籍整理和創作作品的著作有著本質的不同,古籍標點的理想狀態是“趨同”。國學時代公司與中華書局公司的“二十四史”不僅文字有差異,而且段落劃分、標點符號使用都有許多不同,差異已超過50%,我們沒有侵權行為,不同意原告的訴訟請求,請求法院駁回原告的訴訟請求。

經審理查明:

為便于表述,本院將“二十四史”和《清史稿》統稱“二十五史”。

原告中華書局公司在本案中主張權利的“二十五史”分別為:

《史記》,1959年9月第1版,1982年11月第2版,2002年3月北京第17次印刷,字數約2351千字。

《漢書》,1962年第1版,1996年5月第9次印刷,字數約2700千字。

《后漢書》,1965年5月第1版,2001年5月北京第9次印刷,字數約2309千字。

《三國志》,1959年12月第1版,1982年7月第2版,2006年10月北京第20次印刷,字數約1006千字。

《晉書》,1974年11月第1版,1998年3月第7次印刷,字數約1880千字。

《宋書》,1974年10月第1版,2000年11月北京第7次印刷,字數約1400千字。

《南齊書》,1972年1月第1版,1997年3月北京第7次印刷,字數約600千字。

《梁書》,1973年5月第1版,1997年3月北京第6次印刷,字數約530千字。

《陳書》,1972年3月第1版,1997年3月北京第7次印刷,字數約300千字。

《魏書》,1974年6月第1版,1997年3月北京第6次印刷,字數約1140千字。

《北齊書》,1972年11月第1版,1997年3月北京第7次印刷,字數約420千字。

《周書》,1971年11月第1版,1997年3月北京第7次印刷,字數約547千字。

《隋書》,1973年8月第1版,2000年11月北京第7次印刷,字數約1080千字。

《南史》,1975年6月第1版,1997年3月北京第6次印刷,字數約1160千字。

《北史》,1974年10月第1版,1997年3月北京第6次印刷,字數約1910千字。

《舊唐書》,1975年5月第1版,2007年4月北京第5次印刷,字數約3089千字。

《新唐書》,1975年2月第1版,1997年3月北京第6次印刷,字數約3696千字。

《舊五代史》,1976年5月第1版,1997年3月北京第6次印刷,字數約1173千字。

《新五代史》,1974年12月第1版,1997年3月北京第6次印刷,字數約532千字。

《宋史》,1985年5月第1版,1997年6月北京第4次印刷,字數約8137千字。

《遼史》,1974年10月第1版,2000年11月北京第7次印刷,字數約900千字。

《金史》,1975年7月第1版,1997年7月第6次印刷,字數約1650千字。

《元史》,1976年4月第1版,1997年7月第6次印刷,字數約2667千字。

《明史》,1974年4月第1版,1997年3月北京第6次印刷,字數約5000千字。

《清史稿》,1977年8月第1版,2000年2月北京第6次印刷,字數約8441千字。

經查,上述作品中除正文外,均包含詳細的校勘記,記錄了其作品校勘工作的依據和理由。

為便于表述,本院將上述版本的“二十五史”統稱中華書局本“二十五史”,將涉案國學時代公司產品中的“二十五史”統稱國學時代本“二十五史”。

經查,截止至原告向本院提起訴訟時,中華書局本“二十五史”中的《史記》、《三國志》自出版發行已滿五十年。對此,中華書局公司主張其在本案中主張權利的《史記》和《三國志》均為1982年出版的第2版,屬于與第1版不同的新作品,保護期應當從1982年起算,但中華書局公司未提交證據證明其第2版的《史記》和《三國志》是與第1版不同的新作品。

在本案審理過程中,被告國學時代公司主張國學時代本“二十五史”是由其組織專家從選取相關底本,加注標點、進行少量校勘后,即投入數據庫使用,在使用的過程中依據用戶的反饋建議不斷修改、校勘,至原告進行公證相關證據時形成涉案國學時代本“二十五史”。

根據(2011)京中信內經證字03947號公證書顯示,2011年3月1日在北京市海淀區西三環北路83號首都師范大學北一校區綜合樓404室購買了國學時代公司的“國學電子館M218C+”電子書一臺,并取得了發票及銷售清單,與其他七件產品共計花費33632元。

在本案審理過程中,雙方當事人均同意以抽取的方式對國學時代本“二十五史”與中華書局本“二十五史”進行比對,即從“二十五史”中選取一部作品中的一個章節為例,將國學時代本與中華書局本進行比對,并認可該比對結果可以作為國學時代本“二十五史”與中華書局本“二十五史”的比對結論和定案依據。雙方當事人亦認可,雖然在本院審理的(2011)海民初字第12761、12762、12763、12764、12765,12766、12767、12768、12769號九案中,中華書局公司指控國學時代公司存在侵權的“二十五史”作品之間存在略微差異,但是九案中國學時代公司產品中的“二十五史”作品之間差異很小,以《國學U盤智能書庫》中的國學時代本“二十五史”作品與中華書局本“二十五史”作品之間進行比較,所得結論可以作為上述九案共同的比對結果和定案依據。故經雙方當事人認可,本院決定以《國學U盤智能書庫》中的國學時代本“二十五史”和中華書局本“二十五史”作為比對對象。

經隨機選取,雙方當事人決定進行比對的“二十五史”中的部分為:《史記》中的《五帝本紀第一》;《三國志》全書;《隋書》中《帝紀第一·高祖上》;《舊唐書》中《本紀第一·高祖》、《志第三十·刑法》,《列傳第二十一·魏征》。經查,在中華書局本“二十五史”中,《史記》中的《五帝本紀第一》字數約22千字;《三國志》全書字數約1006千字;《隋書》中《帝紀第一·高祖上》字數約12千字;《舊唐書》中《本紀第一·高祖》、《志第三十·刑法》、《列傳第二十一·魏征》字數約32千字。

其中,原告中華書局公司負責比對上述內容中,國學時代本“二十五史”中與國學時代公司聲稱校勘的底本不同。但與中華書局本“二十五史”一致的內容。被告國學時代公司則負責比對《史記》中的《五帝本紀第一》中,國學時代本“二十五史”與中華書局本“二十五史”不同之處。

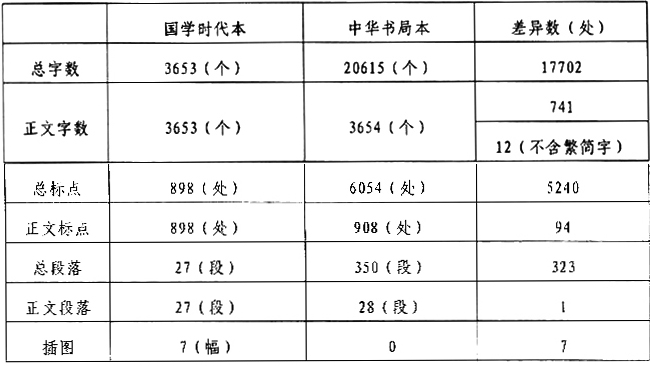

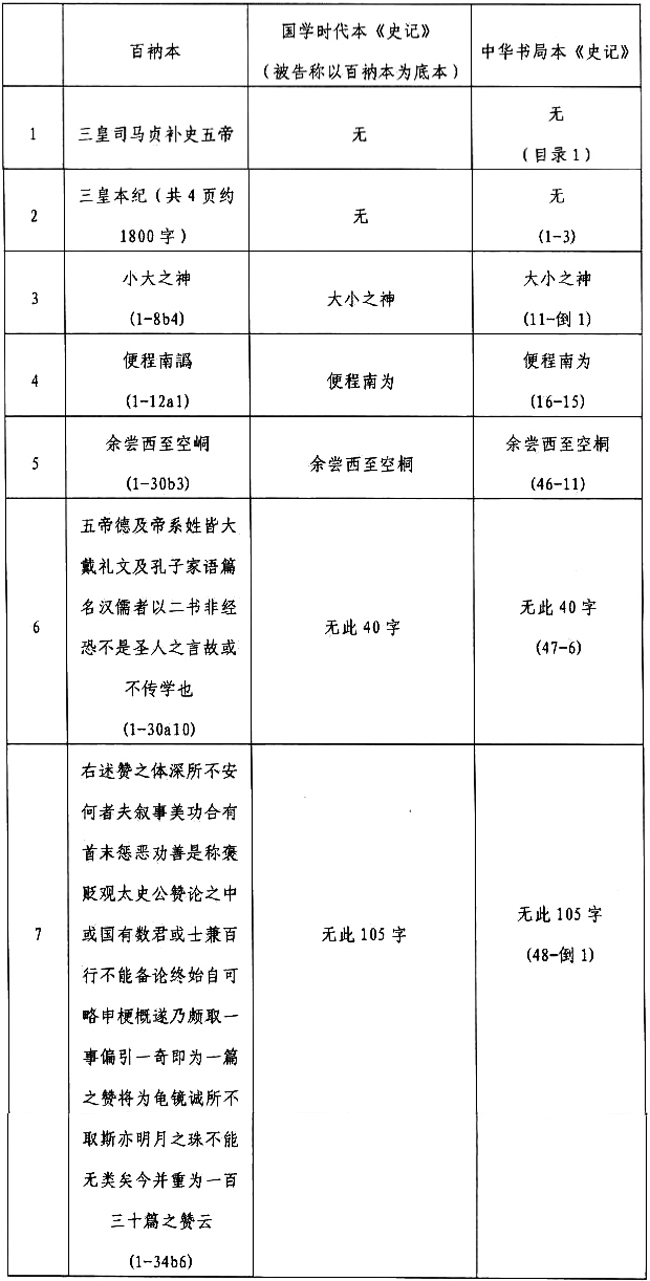

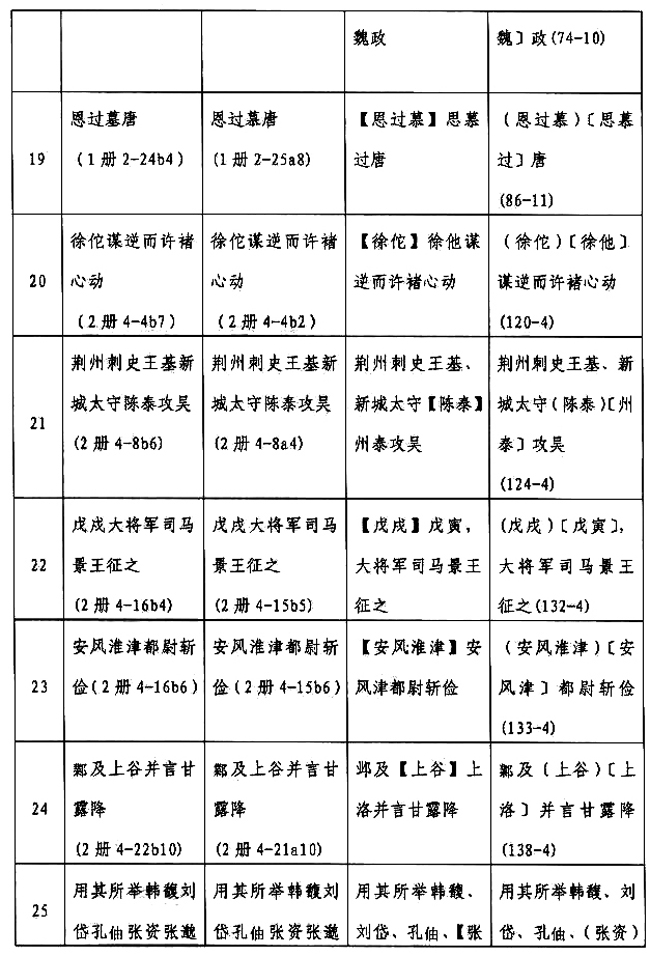

國學時代公司進行比對的結果如下:

《史記·五帝本紀第一》

?

?

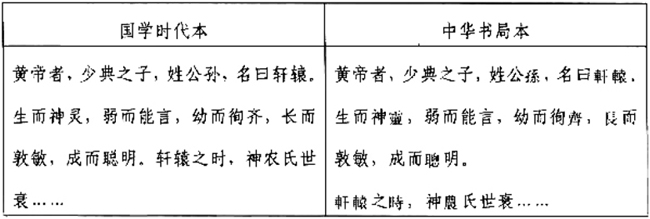

針對上述差異,中華書局公司表示由于中華書局本的《史記》不僅包括正文,還包括三家注等注釋,國學時代本《史記》不包括上述內容,故存在總字數、總標點、總段落數的差異,本案中原告對于校勘記、注釋、插圖、排版方式等不主張權利,故上述內容不構成差異。關于文字的差異,中華書局公司認為741個差異中729個均為繁體字和簡體字的區別,不屬于差異,構成差異的文字只有12個,對此國學時代公司表示認可。

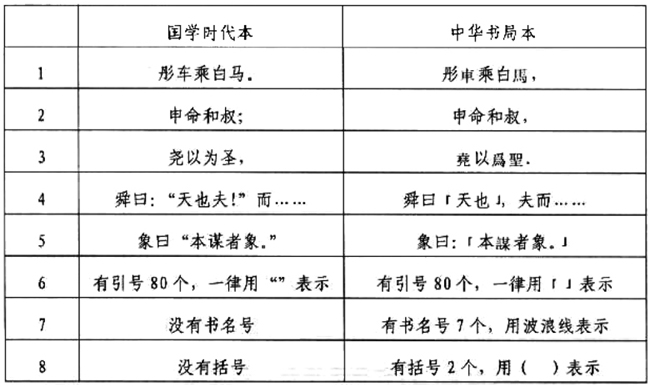

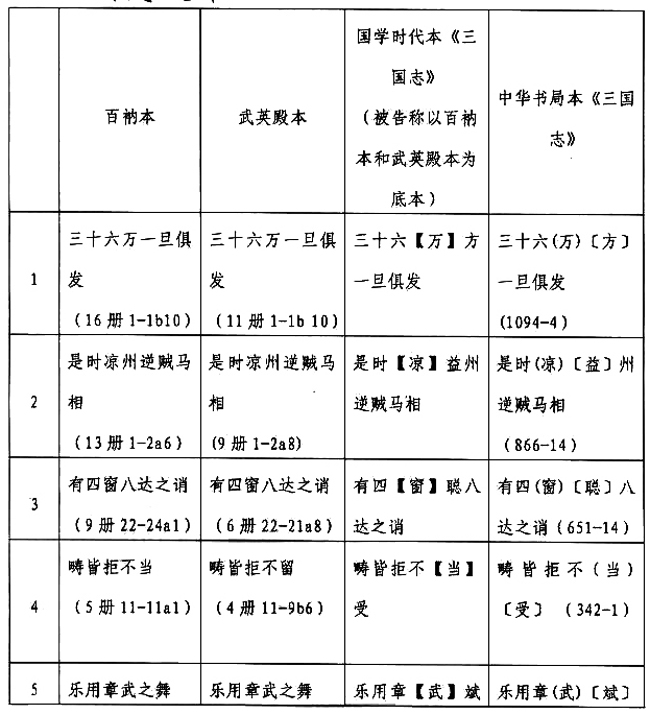

被告國學時代公司對正文部分比對的具體差異為:

段落的差異(1處):

?

標點的差異(94處)

?

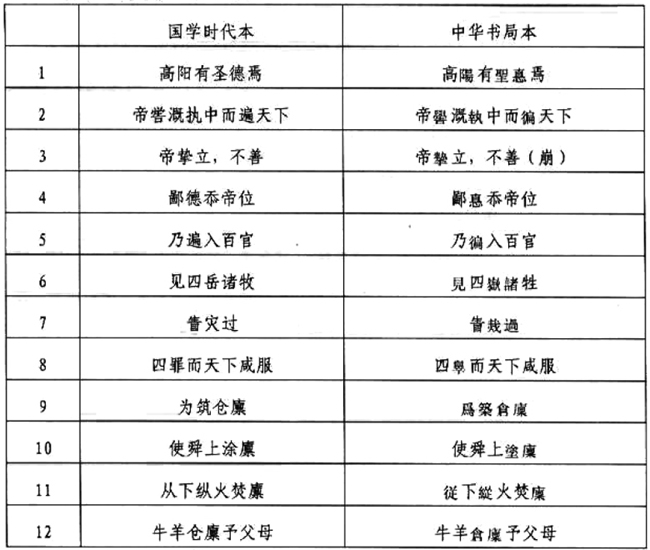

文字的差異(12處):

?

針對國學時代公司做出的上述比對結果,中華書局公司表示:

第一,段落方面,中華書局公司認可被告舉出的1處差異。

第二,標點方面,中華書局公司認可被告舉出的第1、2、4、7、8處差異,不認可其他差異。

關于第3處差異,中華書局公司認為不存在。中華書局本標注的也是逗號,只是該處逗號印刷時出現殘缺,此處的實心圓不是句號,中華書局本中的句號都是空心圓加上一瞥,這里是實心圓,說明是逗號,一瞥印殘了。

關于第5處差異,中華書局公司認為是國學時代公司錄入時出現的遺漏,認為國學時代本《史記》中出現曰字后跟引號的地方,全部都加了冒號,只有此處未加冒號,國學時代公司也未提出有何具體用意。對此國學時代公司表示認可。

關于第6處差異,中華書局公司認為是因為橫豎排版、繁簡體版的原因,才將引號用“「」”表示,無論用那種方式都是引號的表現形式,引號具體的數量、位置均一致。

第三,文字方面,中華書局公司不認可存在差異。

關于第3處差異,中華書局公司認為此處用括號標注“崩”字,是為了表示底本原文中雖有“崩”字,但原告認為應當將“崩”字刪去,故而將“崩”字用括號標注,國學時代本直接將“崩”字刪去,與中華書局本一致。

關于第6處差異,中華書局公司認為在中華書局本《史記》中,該處就是“牧”字,而非“牲”字,對此國學時代公司予以認可。

關于第1、2、4、5、7、8、9、10、11、12處差異,中華書局公司認為這些差異均為繁體字和簡體字的差異,國學時代本中上述地方的用字與中華書局本中上述地方用字均為正體字和異體字的關系,在字典中均可查到其實均為一個字的不同寫法。國學時代公司對上述差異的字均為正體字和異體字的關系表示認可,但是其認為這也是差異,其選擇用正體字還是異體字也是有原因的。

據此,本院認定,在《史記·五帝本紀第一》中,國學時代本正文段落28處,雙方認可相同的段落有27處,雙方認可不同的段落有1處;國學時代本正文標點898處,雙方認可相同的標點有805處,雙方認可不同的標點有12處,對于是否相同雙方存在爭議的標點有82處;國學時代本正文文字3654個,雙方認可相同的文字有3643個,對于是否相同雙方存在爭議的文字有11個。

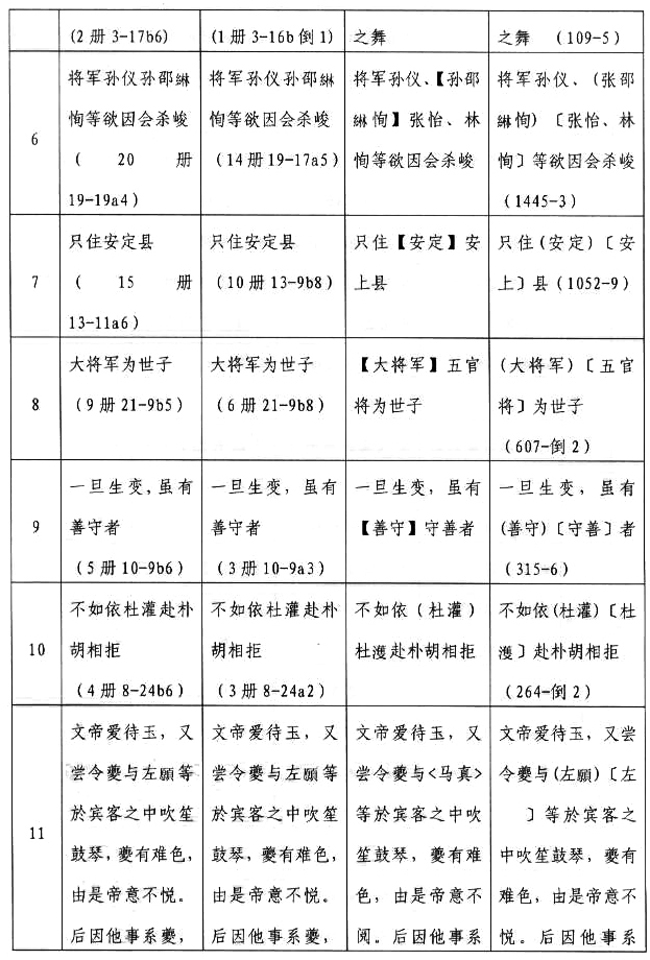

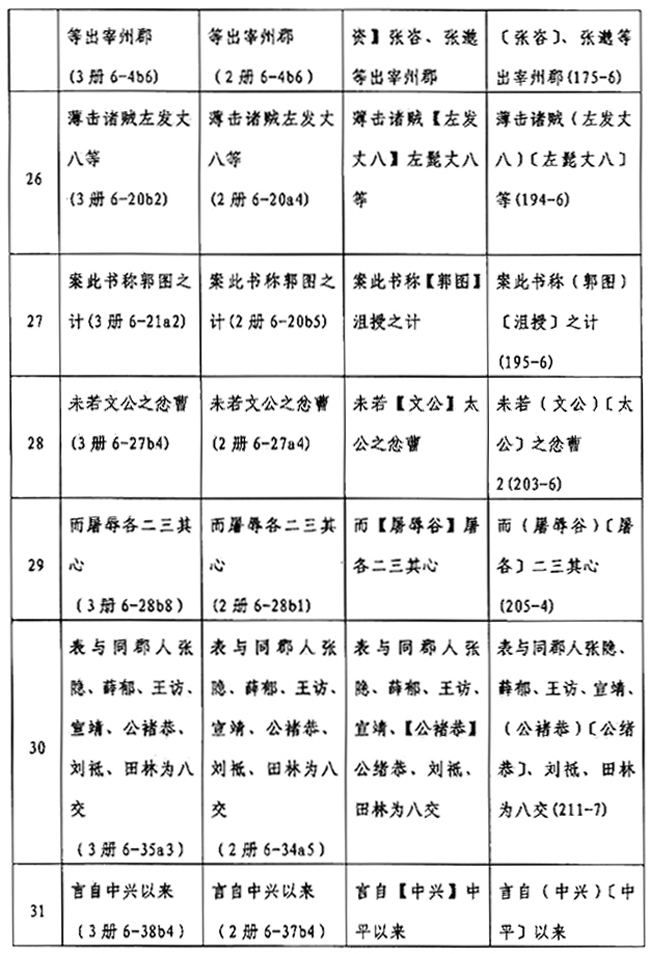

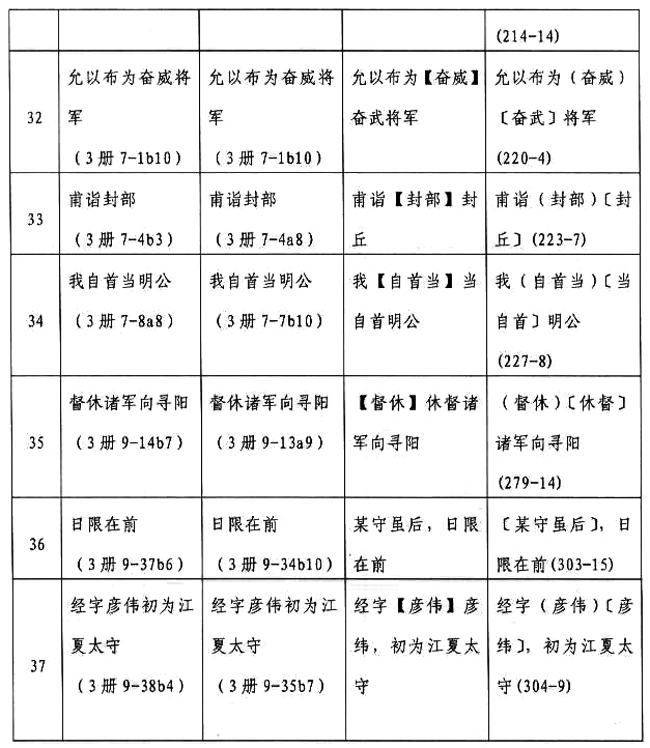

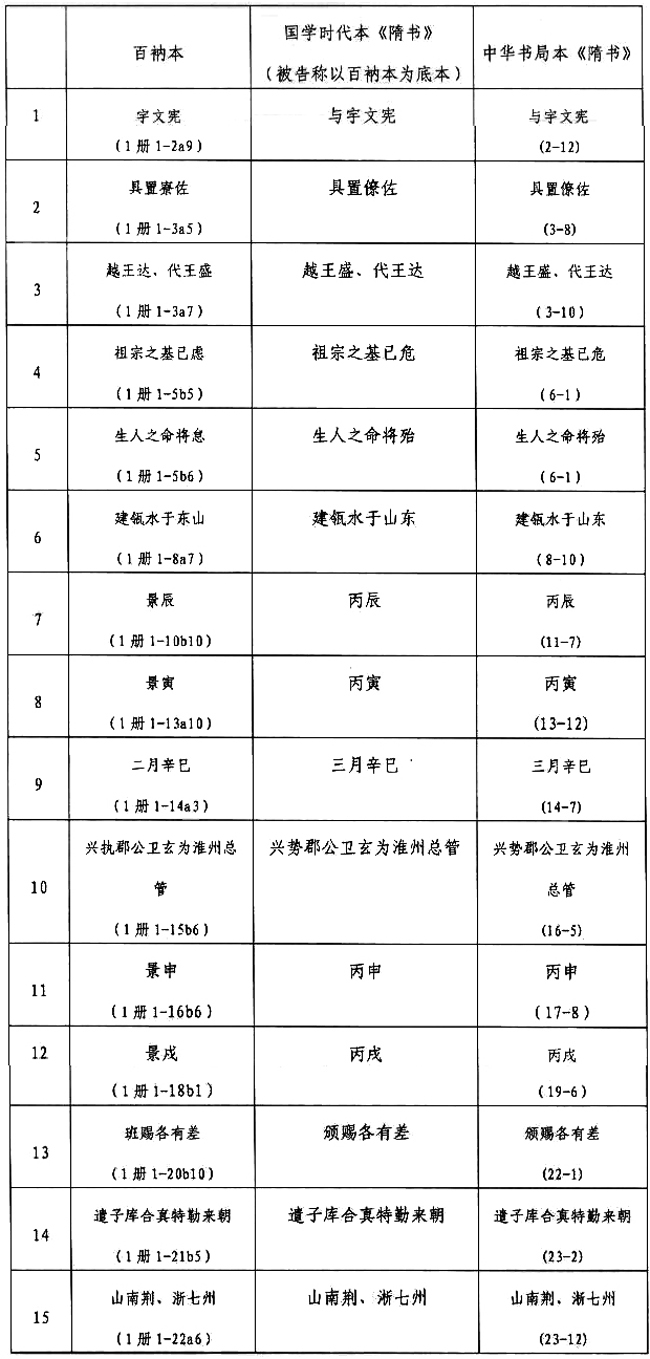

中華書局公司進行比對的結果如下

《史記》中的《五帝本紀第一》

?

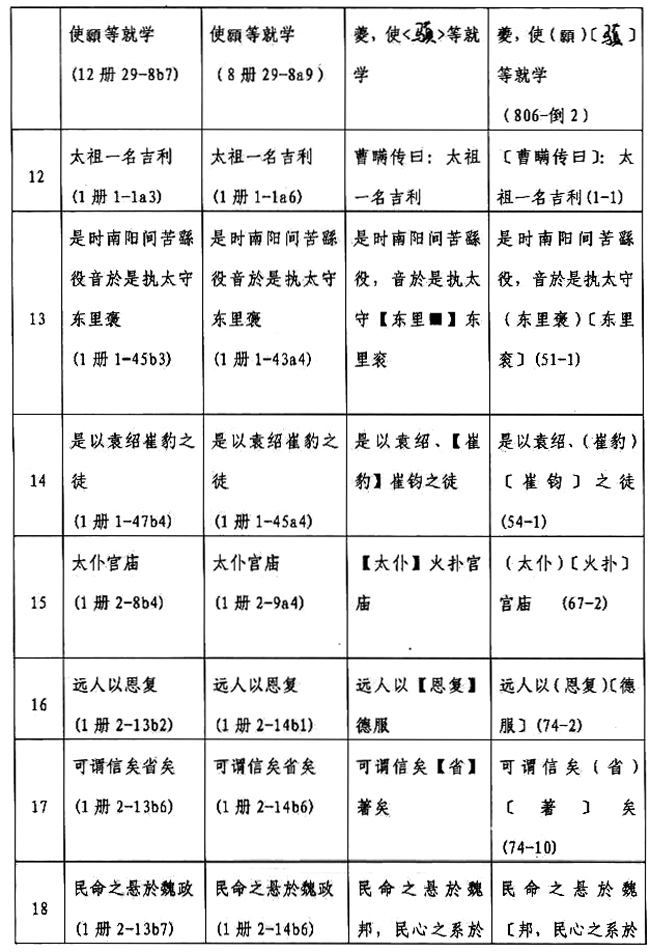

《三國志》全書

?

?

《隋書》中《帝紀第一高祖上》

?

后在本案審理過程中,原告放棄《隋書》第2處差異點作為比對結論。

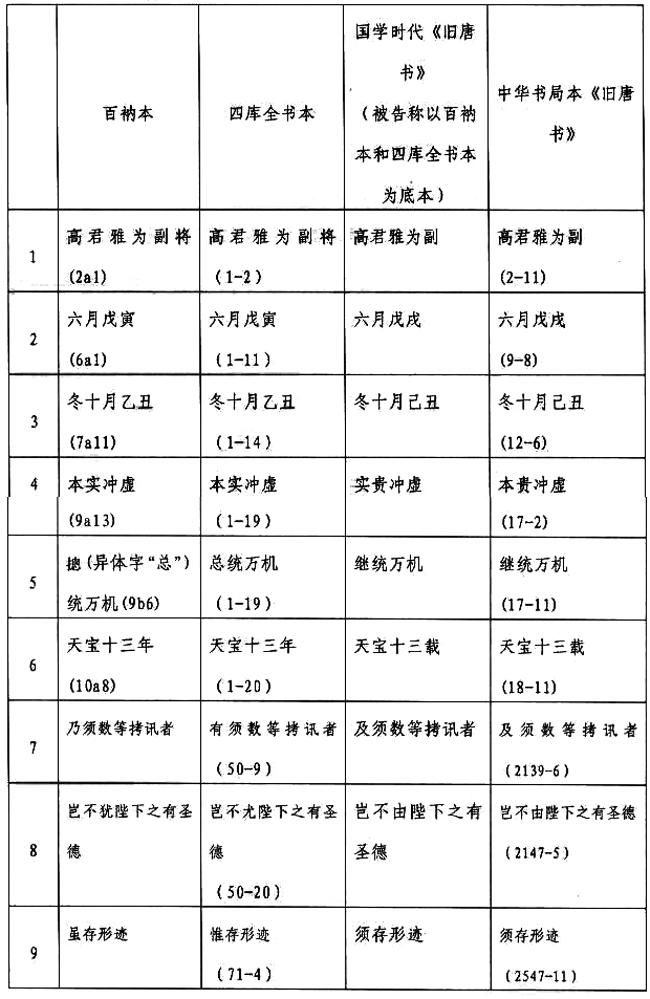

《舊唐書》中《本紀第一·高祖》、《志第三十·刑法》、《列傳第二十一·魏征》

?

針對中華書局公司做出的上述比對結果,國學時代公司表示上述區別點雖然確實屬于國學時代本“應與相應底本一致,但實際不一致,卻與中華書局本一致的情況”,但是國學時代本中的這些內容是國學時代公司自行校勘的。國學時代公司針對上述對比結果提交了書面意見,陳述了其對全部差異點自行校勘的理由。中華書局公司針對國學時代公司自行校勘的理由逐一發表了意見,其意見可分為三類。

第一類,中華書局公司認為國學時代公司自行校勘的解釋不能成立。中華書局公司認為,國學時代公司雖然舉出了一定的資料和依據,但是不夠充分詳實、不具有壓倒性的說服力,在此情況下,輕易地對底本進行改動,其行為不合學術常理,故而主張國學時代公司自行校勘的解釋不能成立,該類差異點可以證明被告抄襲了原告作品。

該類比對結果包括《史記》第3,4、5處,《舊唐書》第1、2,3、5、6、7、8、9處,《隋書》第10,13處差異。

例如《史記》第3處差異,國學時代公司認為根據相關資料,古人應先說大后說小,故而自行校勘為“大小之神”。中華書局公司認為,其查到的8845卷古書里有11901處都是先說小后說大,故而先說大還是先說小沒有固定的規則,此處被告的解釋屬于在沒有詳實的資料和理由的情況下,輕易地對底本進行改動,其行為不合學術常理,國學時代公司自行校勘的解釋不能成立,該差異點可以證明被告抄襲了原告作品。

再例如《史記》第5處差異,國學時代公司認為其他相關資料提到過“崆桐山”的提法,故而自行校勘為“崆桐山”。中華書局公司認為,崆峒山自古至今都是寫作“崆峒山”,絕大部分史料都是寫作“崆峒山”,中華書局本只是因為以金陵局本為底本故而寫作“崆桐山”,此處被告的解釋屬于在沒有詳實的資料和理由的情況下,輕易地對底本進行改動,其行為不合學術常理,國學時代公司自行校勘的解釋不能成立,該差異點可以證明被告抄襲了原告作品。

再例如《舊唐書》第3處差異,國學時代公司認為史書中所指當年的十月沒有乙丑日,故而校勘為“十月己丑”。中華書局公司認為,當年的十月確實沒有乙丑日,但是例如十一月的其他月份有乙丑日,被告沒有說明為什么應該校勘“己丑”而不校勘“十月”,此處被告的解釋屬于在沒有詳實的資料和理由的情況下,輕易地對底本進行改動,其行為不合學術常理,國學時代公司自行校勘的解釋不能成立,該差異點可以證明被告抄襲了原告作品。

第二類,中華書局公司認為國學時代公司自行校勘的解釋雖然能夠成立,但是國學時代公司是在中華書局公司指出相關內容后做出的解釋,其完全可以根據中華書局本“二十五史”的校勘記和其他相關資料做出相關解釋,此類解釋不能作為國學時代公司自行校勘相關內容的證據。

該類比對結果包括《史記》第1、2、6、7處,《隋書》第1、3、4、5、6、7、8、9、11、12、14、15處,《三國志》第1-9、13-17、19-35、37處,《三國志》第12、18、36處差異。

第三類,中華書局公司認為無論國學時代公司自行校勘的解釋能否成立,該類差異卻能直接證明國學時代公司抄襲中華書局本“二十五史”。

該類比對結果包括《舊唐書》第4處、《三國志》第10、11處差異。

其中,《舊唐書》第4處差異,國學時代公司認為國學時代本與中華書局本不同,不能作為認定抄襲的依據,反而能證明沒有抄襲。中華書局公司認為,中華書局本中該處的行文是“[本](實)”用圓括號標注底本中的、經校勘認為是錯誤應刪去的字,用方括號標注的字表示經過校勘認為正確的字,“貴”字來自中華書局本的底本,被告抄襲時抄錯了,才寫成“實貴”,“貴”字的來源國學時代公司也沒有合理的解釋。國學時代公司表示該處的“貴”字可能為錄入時的錯誤。

其中,《三國志》第10處差異,國學時代公司認為根據相關資料校勘為“杜濩”。中華書局公司認為,中華書局本中《三國志》采用特殊的體例,即用圓括號標注底本中的、經校勘認為是錯誤應刪去的字,用方括號標注的字表示經過校勘認為正確的字,而國學時代公司采用的體例是保留經過校勘認為正確的字,不用相關符號進行注釋,用實心方括號標注底本中的、經校勘認為是錯誤應刪去的字,在此處差異中,國學時代本卻出現了其體例中不應當出現、只應當在中華書局本中使用的圓括號,屬于抄襲中華書局本的證據。國學時代公司表示此處為錄入時的錯誤。

其中,《三國志》第11處差異,國學時代公司認為根據相關資料校勘為“左![]() ”,此處2次出現的“左”字因錄入時出現錯誤而遺漏。中華書局公司認為,國學時代公司在沒有詳實的資料和理由的情況下,輕易地對底本進行改動,其行為不合學術常理,且此處既然國學時代公司專門做出了校勘,還遺漏了經過校勘的內容,有失常理,且國學時代公司曾表示是先進行的錄入,其后進行的校勘,而此處根據被告的陳述是先進行的校勘,后進行的錄入,存在矛盾。

”,此處2次出現的“左”字因錄入時出現錯誤而遺漏。中華書局公司認為,國學時代公司在沒有詳實的資料和理由的情況下,輕易地對底本進行改動,其行為不合學術常理,且此處既然國學時代公司專門做出了校勘,還遺漏了經過校勘的內容,有失常理,且國學時代公司曾表示是先進行的錄入,其后進行的校勘,而此處根據被告的陳述是先進行的校勘,后進行的錄入,存在矛盾。

在本案審理過程中,北京語言文化大學中華文化研究所所長方銘作為國學時代公司的證人到庭作證稱,其參加了國學時代公司“二十四史”中前四史的點校工作。具體工作為,國學時代公司向其提供電子版簡體古籍本,由其負責加注標點,一般不做文字校勘工作,但在發現問題時也進行少量文字校勘,在上述過程中“沒有把握時”會“參考”中華書局本“二十五史”。經法庭詢問,方銘認為加注標點的工作沒有獨創性。

在本案審理過程中,北京大學中文系教師杜曉勤作為國學時代公司的證人到庭作證稱,其參加了國學時代本“二十五史”中《新唐書》和《舊唐書》的點校工作。具體工作為,國學時代公司向其提供紙質版簡體古籍本,由其在紙件上加注標點后交還國學時代公司,一般不做文字校勘工作,但在發現問題時也進行少量文字校勘,在上述過程中有“不確定的”時候也會“查一下”中華書局本“二十五史”。經法庭詢問,杜曉勤認為加注標點的工作中98%是沒有獨創性的,2%是由于每個人有不同的理解會有不同的差異。

在本案審理過程中,北京易春秋文化發展有限公司主管謝鋒作為國學時代公司的證人到庭作證稱,其參加了國學時代公司“二十五史”的錄入工作。具體工作為,國學時代公司交給其“二十五史”的繁體版圖像掃描版古籍本,由其指揮員工錄入到word文件后交付國學時代公司。經法庭詢問,謝鋒表示其錄入到word文件中的版本亦為繁體版。

在本院審理的(2010)海民初字第9787、9788、9789、9790號原告中華書局訴被告漢王科技股份有限公司侵犯著作權糾紛四案中,被訴侵權的產品中涉及的“二十五史”與本案基本相同,亦為國學時代公司提供的,國學時代公司法定代表人尹小林作為漢王科技股份有限公司的代理人參加了訴訟。在訴訟中,漢王科技股份有限公司表示,被控侵權的作品由武英殿版“二十四史”做底本,參考了中華書局版。漢王科技股份有限公司還表示,被控侵權的作品先由大學生或研究生用電腦前期標點,再打印出來,由專家對照原本點校。尹小林在核對上述庭審筆錄無誤后簽字。

在本案中,中華書局公司為證明其合理支出,提交了公證費票據一張,金額為23000元,提交了律師費票據4張,共計206000元,以上證據作為九案中共同的證據使用。本案中,原告主張的訴訟請求中,賠償損失主張20萬元,合理支出共主張28180元,其中公證費主張1500元,律師費主張25000元,購買被控侵權產品的費用1680元。

在本案庭審結束后,中華書局公司向本院提交書面意見稱,國學時代公司的證人杜曉勤系被告公司的董事,與國學時代公司具有利益關系。經本院組織當事人詢問,國學時代公司認可杜曉勤系被告公司的董事,但聲稱只是掛名董事。

此外,原告中華書局公司還提交了(2005)高民終字第442號、(2007)二中民終字第17966號、(2007)海民初字第11897號、(2008)東民初字第09562號、(2009)西民初字第2978號民事判決書,證明原告享有點校本“二十五史”的著作權及原告提出的證明同一性的比對方法被法院認可;百衲本“二十四史”,證明古籍“二十四史”的原貌;2007年5月點校本“二十四史”及《清史稿》修訂工程辦公室關于點校本及修訂工程的介紹,證明點校本“二十四史”及《清史稿》的出版及修訂是舉國之力的學術工程,非一般單位或個人所能完成;《古籍整理出版情況簡報》總第422期,證明點校本“二十四史”及《清史稿》的出版及修訂是舉國之力的學術工程,非一般單位或個人所能完成;《古籍整理出版情況簡報》總第436期,證明點校本“二十四史”及《清史稿》的出版及修訂是舉國之力的學術工程,非一般單位或個人所能完成;點校本“二十四史”及《清史稿》修訂工程簡報第2期(新聞報道),證明點校本“二十五史”的出版及修訂是舉國之力的學術工程,非一般單位或個人所能完成;國學電子館政務版筆記本電腦,證明被告制作、銷售侵權產品的事實。且內容粗制濫造,質量低劣;2011年2月23日國學網的宣傳,證明被告來經原告許可,采用剽竊的手段將點校本進行電子化處理的事實;2011年2月28日光明日報的消息,證明被告未經原告許可,采用剽竊的手段將點校本進行電子化處理的事實;《古籍整理出版情況簡報》總第477期發表全國政協委員、古籍整理專家程毅中署名“王和”的文章,證明被告的電子書質量粗糙,已有劣本淘汰善本的危險。

被告則向本院提交了國學電子館著作權證書,國學智能書庫軟件著作權證書,國學寶典軟件著作權證書,證明國學時代公司對含有二十四史國學產品享有獨立版權;國學寶典總目2006版、2008版,證明國學寶典所含內容豐富,且逐年增加;國學電子館說明書二冊,證明二十四史僅是原告購買產品內容中的一小部分;北京師范大學、河南大學、河北大學等數十所大學采用國學產品作為大學人文素質教育光盤,證明國學產品的質量得到了社會各界的高度認可;人民文學出版社與中華書局公司《東周列國志》節選,證明古籍整理出版慣例,參考并不侵權;第一屆中國古籍數字化國際學術研討會論文集,證明公司負責人尹小林在古籍整理領域的專業地位;國學寶典數據庫媒體相關報道,證明國學時代公司整理了大量古籍,并得到社會各界認可;19位高職專家出具的證明,證明有眾多專家參與國學寶典建設;中關村科技園管理委員會賀信,證明國學時代公司是全國首家新三板掛牌的文化創意類企業;2005年3月10日人民政協報對于國學時代公司的報道,證明國學時代公司進行的古籍整理工作成果得到了社會的認可;榮譽證書,證明國學時代公司有能力進行古籍整理工作;全國古籍整理出版規劃領導小組《國學U盤智能書庫使用意見》,證明權威機構對含二十四史國學產品的認可;新聞出版管理機構《關于同意出版國學等10種電子出版物》的批文,證明國學時代公司具有電子出版物資質;哈佛大學、美國國會圖書館購買《國學寶典》合同,證明《國學寶典》在海內外有較大知名度;國學時代公司與中共中央宣傳部簽訂的國學頻道合作與開發協議,證明中宣部中央文明辦主辦的中國文明網使用含二十四史的國學經典文庫;國學時代公司與國務院辦公廳秘書一局簽訂的授權協議,證明國務院辦公廳使用含二十四史的國學經典文庫;古籍整理出版情況簡報,證明中華書局公司李巖總經理知曉國學寶典,古籍專家羅濟平對尹小林編制的數據庫大加贊許,國家古籍整理出版規劃小組辦公室主任、編審、中華書局編審許逸民先生對國學寶典表示贊同;中華書局公司2003年出版的功在千秋的事業,證明原中華書局編審,新聞出版總署副署長,兼任全國古籍整理出版規劃領導小組常務副組長、中國書刊發行協會會長楊牧之在其文章中對國學經典文庫、國學備覽等予以肯定;2007年11月4日中國青年報,5日人民政協報刊載許嘉璐副委員長在國學傳播中心成立大會的發言,證明國學網和國學寶典的學術價值;國學時代公司創始人尹小林老師的個人榮譽、尹小林為北京市重點交叉學科帶頭人網頁證明尹小林在古籍數字化方面的能力和資質;中華本與國學時代本南齊書全文逐字比對差異表,證明國學版二十四史與中華版存在較大差異:中華書局本與國學時代本陳書全文逐字比對差異表;中華書局本與國學時代本史記、漢書等10種書第一卷差異比對摘錄;中華書局本與國學時代本周書、陳書各卷差異統計表;國學時代本與中華書局本正誤對比表,證明國學時代本在某些方面優于中華書局本;二十四史錄校稿摘選,證明國學時代公司組織古籍點校有固定的流程和審核手續。

在本案訴訟過程中,本院曾向雙方當事人釋明,如本院認定被告構成侵權,雙方當事人是否同意本院不判被告停止侵權,并征詢原告在上述情況下是否對其第三項訴訟請求申請變更。原告中華書局公司表示,如果法院認定被告行為構成侵權,法院可以判決被告繼續使用涉案的國學時代本“二十五史”,但其要求將賠償數額的訴訟請求變更為要求被告賠償經濟損失和合理支出共528180元。被告國學時代公司則表示如果法院認定其構成侵權,則不同意法院不判決被告停止侵權,亦不同意原告變更訴訟請求。鑒于被告的態度,原告中華書局公司撤回了變更訴訟請求的申請。

上述事實,有談話筆錄、證人出庭筆錄、庭審筆錄、(2010)海民初字第9787、9788、9789、9790號四案庭審筆錄、(2011)京中信內經證字03947號公證書、公證費票據、律師費票據、銷售發票及雙方當事人提交的其他證據在案佐證。

本院認為:

一、關于涉案的中華書局本“二十五史”是否具有獨創性

《中華人民共和國著作權法》(簡稱《著作權法》)所稱作品,是指文學、藝術和科學領域內具有獨創性并能以某種有形形式復制的智力成果。獨創性是指一部作品是經作者獨立創作產生的,作品中包含了作者的判斷和選擇。

本案中,中華書局公司主張權利的“二十五史”系根據相關古籍底本經分段、加注標點、文字修訂等校勘工作完成的。從事涉案“二十五史”工作的人員必須具有一定的文史知識,了解和掌握相關古籍的歷史背景、有關歷史事件的前因后果等情況,并具備較豐富的古籍整理經驗。在具體工作中,點校人員必須力求全面地理解古籍作品,盡量使整理后的古籍作品的表意排除破損、傳抄時的筆誤等因素,力求與歷史事實、原古籍作品表意一致,以便于現代讀者閱讀理解。這些點校工作凝聚了古籍整理人員高度的創造性勞動,并非簡單的技巧性勞動。

誠然,古籍點校工作的目標是力求點校后的作品文意與原作一致,此種為“復原”他人作品的創作是否應當受《著作權法》保護存在一定爭議。對此本院認為,首先,規范的分段和加注標點的書面表達方法是建國之后方才出現的。其次,由于傳承至今的殘損問題、各個底本彼此不一致等原因,尤其是因為古籍底本并沒有采取分段、加注標點的書面表達方式,古籍作品的真實原意已經無從知曉。面對存在殘損、各個底本彼此矛盾且無分段和標點的古籍底本,點校者實際上是在用分段、加注標點和字句修正的方式對于其所理解的古籍作品的原意進行的表達。這種表達在客觀上可能與古籍作品的原意一致,也可能不一致,但無論客觀上是否一致,亦無論點校者的目的是否要與古籍作品原意一致,其均是在對自己所理解的古籍含義進行表達。雖然這種表達的方式較為特別,但是方式的特殊性并不影響這是一種表達的定性。

關于表達空問的局限性問題。從事古文點校工作的人員必須具有一定的文史知識,了解和掌握相關古籍的歷史背景、有關歷史事件的前因后果等情況,并具備較一定的古籍整理經驗。因此,不同的古籍整理人員對于相同的古籍文字內容可能會有不同的判斷和選擇,形成不同的表達。尤其是相對于特別熟悉相關歷史知識、古籍整理經驗特別豐富的點校人員,因其特別的知識背景,往往會作出與一般點校者不同的表達。可見,古文點校作品的表達空問是因不同點校者歷史知識,古籍整理經驗不同而有較大差異的,在涉案的“二十五史”古籍作品的點校工作中,并非僅有非常有限的表達方式。

當然,認定采用分段、加注標點和字句修正的方式對古文進行點校是一種《著作權法》意義上的表達,并不意味著所有的點校作品都具有我國《著作權法》所要求的獨創性。例如,在“曰”字后面加注冒號這種點校雖然亦是一種表達,但實難認定為具有《著作權法》所要求的獨創性。本案中原告主張的“二十五史”點校作品篇幅較長,其中有相當部分的點校內容達不到我國《著作權法》所要求的獨創性,但是,亦有一部分點校內容具備了我國《著作權法》所要求的獨創性。在本案中,原告為證明國學時代本“二十五史”與中華書局本“二十五史”構成實質性近似而進行的比對中,舉出了部分國學時代本“二十五史”與其相應底本不一致、卻與中華書局本“二十五史”一致之處,并對這些點校內容進行了解釋,這些點校內容雖然是原告為了證明被告抄襲其作品而舉出的,但其恰恰體現了原告校勘工作的獨創性。需要考慮的是,涉案的“二十五史”完成于幾十年前,在當時的歷史條件下,有能力完成點校的人員非常稀少,完成涉案作品較之今日需要付出更多的智力勞動,故而評價原告作品是否具有獨創性應當在當時的歷史條件下評判。況且,即使是以今天的條件評價,原告“二十五史”中的部分點校內容亦體現了較高的獨創性。雖然具有獨創性的部分在“二十五史”作品中的比例不高,但鑒于具有獨創性的部分與作品整體不可分,本院認定原告的中華書局本“二十五史”應受《著作權法》保護。但在確定被告因侵犯原告中華書局本“二十五史”而應承擔的民事責任時,本院將充分考慮具有獨創性的部分在中華書局本“二十五史”作品中的比例不高,且原告在本案中主張權利的作品中不含校勘記等因素確定。

本案中,雙方當事人均認可中華書局本“二十五史”系由中華書局公司從相應底本中獨立校勘完成。雖然在1949年以前民間亦有部分校勘的作品完成,但被告并未針對此主張舉證,且從中華書局本“二十五史”完整、系統的校勘記來看,即使存在一些內容和在先作品的表達一致,其也屬于經過復雜的校勘這一獨立創作的情況下,作出的和在先點校作品存在部分相同表達內容的作品,中華書局公司對于其自行完成的作品應當享有著作權。

本院在此需要強調的是,《著作權法》第十二條規定,改編、翻譯、注釋、整理已有作品而產生的作品,其著作權由改編、翻譯、注釋、整理人享有,但行使著作權時不得侵犯原作品的著作權。《著作權法》作出上述規定的原因,就是為了在作品因語言、表達方式等因素不利于傳播時,以給予改編、翻譯、注釋、整理人著作權保護的方式,促進作品的傳播。在本案中,如果不給予原告保護,將對我國古文點校行業造成負面影響,嚴重影響古文點校行業的積極性,有可能對古籍作品的傳播帶來非常不利的影響,有悖于《著作權法》第十二條的立法目的。故而本院認定原告對“二十五史”進行的包括分段、加注標點和字句修正的校勘工作屬于《著作權法》第十二條中的“整理已有作品”,其產生的中華書局本“二十五史”點校作品應當依法受到保護。

綜上,本院認定中華書局公司在本案中主張的以分段、加注標點和文字修訂的方式完成的“二十五史”點校作品具有獨創性,其點校作品應當受到《著作權法》的保護。

二、關于國學時代本“二十五史”與中華書局本“二十五史”是否構成實質性近似

鑒于本案中被告所作比對中,被告所主張的區別點僅有很少一部分成立,其主張的很多區別點實際上并不成立,故而本院認定國學時代本“二十五史”與中華書局本“二十五史”存在極高度的近似。

雖然被告主張國學時代本“二十五史”與中華書局本“二十五史”一樣,均為針對現存古籍底本進行校勘而來,所以創作空間存在一定限制,致使對兩作品同一性的判斷應當采取與傳統著作權案件不同的標準,但是根據被告進行比對的結果,針對原告在本案中主張具有獨創性的分段、加注標點和文字修訂的校勘的內容,國學時代本“二十五史”與中華書局本“二十五史”近似的程度非常高,故而本院認定國學時代本“二十五史”與中華書局本“二十五史”構成實質性近似。

三、關于被告主張的國學時代本“二十五史”為獨立創作的主張是否成立

對于具有獨創性的作品依法應當受到保護,即使這一作品與他人在先發表的作品完全相同,只要作者能夠舉證證明其作品系由其獨立創作完成的,其就能依法享有該作品獨立于在先作品的著作權。

經國學時代公司申請,雖然本案中有三名證人到庭作證證明國學時代本“二十五史”系在證人參與下,由國學時代公司獨立校勘完成的。但是本院認為,首先,國學時代公司在本案審理過程中向法院隱瞞了證人杜曉勤系國學時代公司董事這一表明證人與其有利害關系的重要情節。其次,本案中兩名聲稱參與了加注標點的證人均作證稱系直接從國學時代公司得到紙質或電子版的底本,由其在底本上加注標點,但在(2010)海民初字9787、9788、9789、9790號四案審理過程中,當事人則主張對“二十五史”的校勘過程系由學生或研究生先進行加注標點,再由專家對照原本點校,也就是說,在有沒有學生或研究生先行加注標點這一基本事實方面,國學時代公司法定代表人認可的上述陳述與國學時代公司在本案中的陳述存在重大矛盾。再次,在國學時代公司法定代表人參加訴訟的(2010)海民初字第9787、9788、9789、9790號四案審理過程中,當事人僅僅強調國學時代本“二十五史”是對中華書局本“二十五史”進行了參考,并未主張其作品的主要校勘工作是其自行完成的,如事實確如本案證人陳述的國學時代本“二十五史”系由被告獨立校勘,則國學時代公司法定代表人在之前四案中卻未陳述這一重大事實的行為不合常理,故而本院認定方銘、杜曉勤、謝鋒的證人證言不足以證明國學時代公司獨立的進行了國學時代本“二十五史”的校勘工作。

本案中,國學時代公司主張涉案的國學時代本“二十五史”為其自行校勘完成的,但是根據原告進行比對的結果,國學時代本“二十五史”存在部分與其主張的古籍底本不同、卻與中華書局本“二十五史”相同的情況。被告國學時代公司雖然表示上述情況系其自行校勘的結果,并且對自行校勘的理由進行了闡述,但是有部分理由無法自圓其說。原告進行比對的結果中,甚至還存在一些中華書局本“二十五史”特有的體例和內容,國學時代公司僅以錄入錯誤為由的解釋無法令人信服。加之,考慮校勘行業的特殊情況,國學時代公司自稱進行了高度專業的校勘工作,但是卻沒有按照行業通常的慣例作出校勘記,與常理不符。況且,即使考慮方銘、杜曉勤的證人證言,兩證人亦明確表示其進行的校勘工作基本不包含文字校勘,但是通過比對,中華書局公司舉出了多處國學時代本“二十五史”中文字與底本不同之處,國學時代公司則解釋其對這些地方的文字進行了校勘,但是未舉證證明如何進行的文字校勘。也就是說,在本案中,國學時代公司未能舉證證明其如何完成文字校勘工作這一其獨立創作的重要內容。此外,在中華書局本“二十五史”發表在先的情況下,國學時代公司亦未能證明其沒有接觸過中華書局本“二十五史”。加之,被告聲稱其《國學寶典》中有超過十億字的古文點校作品,均為其自行校勘的作品,考慮到被告公司的成立時問、規模等,被告獨自高水平的完成上述作品的校勘工作幾無可能,其也未能舉證證明其擁有超脫于人工校勘的自動化、高效的數字校勘技術或互動式校勘方式。本院綜合考慮上述因素,認定國學時代公司主張涉案的國學時代本“二十五史”為其自行校勘完成的主張不能成立,本院不予支持。

四、關于國學時代公司應當承擔的民事責任

《著作權法》第二十一條規定,法人或者其他組織的作品,著作權(署名權除外)由法人或者其他組織享有的職務作品,其發表權、本法第十條第一款第(五)項至第(十七)項規定的權利的保護期為五十年,截止于作品首次發表后第五十年的12月31日。

本院認為,中華書局本“二十五史”應受法律保護,但是截止至原告起訴時,中華書局本“二十五史”中的《史記》和《三國志》自公開發表之日起已滿五十年,在中華書局公司未提交充分的證據證明其第2版《史記》和《三國志》屬于與第1版不同的新作品的情況下,本院認定中華書局本《史記》和《三國志》已過著作權法規定的五十年保護期,對于中華書局公司主張的被告侵犯原告中華書局本《史記》和《三國志》除署名權外其他權利的訴訟請求本院不予支持。但被告使用了中華書局本《史記》和《三國志》未予以署名,構成了對中華書局本《史記》和《三國志》署名權的侵犯。

此外,在本案中,作為確定九案中中華書局本“二十五史”與國學時代本“二十五史”是否構成實質性近似而進行抽取比對的內容中包含《史記》和《三國志》。鑒于在本案中進行抽取的內容系雙方當事人自行隨機挑選的,雙方當事人均認可該比對結論可以作為確定九案中中華書局本“二十五史”與國學時代本“二十五史”是否構成實質性近似的依據,故而本院認為本案中抽取比對的內容中包括已過著作權保護期的《史記》和《三國志》的這一事實,不影響該比對結果作為確定九案中中華書局本“二十五史”與國學時代本“二十五史”是否構成實質性近似的依據。

國學時代公司未經中華書局公司許可,復制、發行了含有中華書局本“二十五史”的產品,構成了對中華書局公司除《史記》和《三國志》外的中華書局本“二十五史”著作權和對中華書局公司《史記》和《三國志》署名權的侵犯,應當承擔相應的民事責任。

誠然,國學時代公司生產、銷售的“國學電子館M218C+”電子書等產品具備搜索、復制等電子化產品特有的巨大便利,國學時代公司也因為將數據化的技術和經營方式應用于古籍出版領域而獲得了來自各界的認可和贊譽,但是,國學時代公司由其技術和經營方式所帶來的成功并不能作為侵犯他人著作權的抗辯理由。

中華書局公司要求國學時代公司承擔停止侵權、賠償損失的民事責任的主張有事實和法律依據,本院予以支持。在本案審理過程中,本院了解到,被告產品因內容豐富且具有搜索、復制等數字化技術帶來的便利,獲得了良好的社會聲譽和廣泛的社會需求,一旦判決停止侵權,在被告即將面臨巨大經營困難的同時,也會影響到諸多案外人的利益,對社會總體運行帶來一定不利的影響,故而本院曾花費較大精力進行調解工作,希望盡可能減少本案給當事人及社會帶來的不利影響。加之,原告對本案中華書局本“二十五史”的創作過程,是在特殊的歷史條件下,由國家調配全國人力、物力并提供支持完成的,其作品的創作具有一定國家性和公益性的因素,本院基于鼓勵傳統文化傳播的考慮,更加希望雙方當事人可以達成調解協議。本院亦曾征詢雙方當事人,一旦本院認定被告作品構成侵權,是否同意以法院不判決停止侵權、原告變更訴訟請求的方式結案。遺憾的是,由于雙方當事人調解方案差距過大,被告國學時代公司亦明確拒絕前述結案方式,本院僅能依據現行法律規定進行裁判,但本院仍然希望雙方當事人能夠在后續程序中達成和解。

本案的被告為古籍數字化行業的代表,原告為古籍點校行業的排頭兵。本案雖為一起侵犯著作權糾紛,但其糾紛發生的深層次原因實際上是兩個行業的沖突。長久以來,部分著作權人出于對互聯網和數字化技術的擔憂,極力地避免自身作品被數字化,以免自身作品在互聯網和數字化技術的利用下失控。這種做法雖然是基于更好的保護其權利的考慮,但也錯失了數字化傳播這一極具活力的傳播方式,在一定程度上錯過了自身發展和傳播作品的良好時機。另一方面,一批熟悉互聯網并掌握數字化技術的新興企業雖然擁有可以讓作品以前所未有的方式進行傳播并以此獲利的技術,但是環顧四周,卻找不到可以進行傳播的作品,故而其要么讓技術閑置、錯失發展的大好時機,要么鋌而走險。由于這一深層次的原因,不僅使法院審理案件時左右為難,更造成了廣大社會公眾對雙方是非判斷的截然對立。例如,在本院咨詢高校古籍點校專家時就出現了有趣的一幕,一方面,部分古籍點校專家堅決地認為古籍點校作品有著作權、《著作權法》應當保護古籍點校行業,另一方面,其又毫不隱瞞本案中數字化產品的巨大便利,甚至承認自己也在使用,并且明確希望法院不要判決被告停止銷售如此“好用”的產品。其實,古籍點校專家的意見從一個側面反應出,解決了版權問題的數字化傳播方式可以帶來巨大的使用需求。本案的雙方當事人也清楚這種需求所帶來的巨大經濟利益和社會效益,只是由于對利益分配和對作品保護的責任分配沒有合理的商討和確定機制,故而雙方陷入了僵局。在這一局面下,也必然產生本案或與本案類似的諸多糾紛。如何打破這一困局,如何讓著作權人和新興企業之間變零和博弈為雙贏,這個問題應當引起司法機關、行政機關、行業協會以及社會大眾的關心和思考。本院也衷心地希望,包括本案當事人在內的著作權人和新興企業可以摒棄前嫌、開拓思路,找到一條可以攜手并進之路,在實現互利雙贏的同時,亦擔負起社會主義文化大繁榮、大發展的重任。

綜上,本院認定被告目學時代公司在沒有得到原告中華書局公司授權前,應當停止生產、銷售含有涉案作品的產品。但被告在日后的經營中如需繼續使用涉案的“二十五史”作品,仍然可以與原告協商,協商不成可通過其他途徑另行解決。

關于賠償數額,鑒于雙方當事人未能提交充分的證據證明中華書局公司因著作權及人身權被侵犯的損失和國學時代公司因侵犯原告著作權及人身權的獲利,本院將綜合考慮本案作品的性質、數量和國學時代公司的使用情節及影響范圍等因素,尤其是考慮到中華書局本“二十五史”是在特殊的歷史條件下,由國家調配全國人力、物力并提供支持完成,其作品的創作具有一定國家性和公益性的因素,以及前述的具有獨創性的部分在中華書局本“二十五史”作品中的比例不高,原告在本案中主張權利的作品中不含校勘記等因素,對賠償金額及合理費用酌情予以認定,不再全額支持中華書局公司的訴訟請求。

此外,賠禮道歉是一種因為侵犯他人人身權、當事人精神權益受到損害而應承擔民事責任的方式,而本案中華書局公司為法人,不存在精神權益受損的情況,故而對中華書局公司要求國學時代公司賠禮道歉的訴訟請求本院不予支持。

綜上,本院依照《中華人民共和國著作權法》第四十八條第(一)項、第四十九條第二款,判決如下:

一、自本判決生效之日起,被告北京國學時代文化傳播股份有限公司停止生產、銷售含有涉案作品的“國學電子館M218C+”電子書;

二、自本判決生效之日起十日內,被告北京國學時代文化傳播股份有限公司賠償原告中華書局有限公司經濟損失及合理支出共計二萬元;

三、駁回原告中華書局有限公司的其他訴訟請求。

如果被告北京國學時代文化傳播股份有限公司未按本判決指定的期間履行給付金錢義務,應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定,加倍支付延遲履行期間的債務利息。

案件受理費四千七百一十八元,由中華書局有限公司負擔二千元(已交納),由北京國學時代文化傳播股份有限公司負擔二千七百一十八元(于本判決生效之日起七日內交納)。

如不服本判決,各當事人可于判決書送達之日起十五日內,向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數提交副本,按照相關規定交納上訴案件受理費,上訴于北京市第一中級人民法院。如在上訴期滿后七日內未交納上訴案件受理費,按自動撤回上訴處理。

審 判 長 蔣 強

代理審判員 袁 偉

人民陪審員 華 靜

二○一二年八月三十一日

書 記 員 付 玉