中國歷代名剎、高僧簡介(三)

26、雍和宮

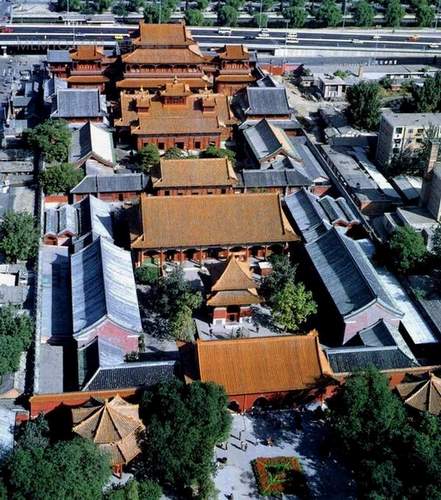

位于北京市東城區(qū),北新橋北街路東,是北京規(guī)模最大、保存最完好的喇嘛教黃教寺院,有藏傳佛教博物館之稱。1961年3月,雍和宮被國務(wù)院列為全國第一批國家重點(diǎn)文物保護(hù)單位。雍和宮明代時(shí)叫太保街,是明末太監(jiān)們的官房。康熙三十三年(1694),康熙帝在此建雍親王府賜予四子雍親王。雍正三年(公元1725年)改為行宮,稱雍和宮。雍正皇帝駕崩曾于此停放靈樞,故雍和宮主要殿堂原綠色琉璃瓦改為黃色琉璃瓦。又因清乾隆皇帝誕生于此,雍和宮成了“龍潛福地”,所以殿宇為黃瓦紅墻。與故宮(紫禁城)一樣規(guī)格。乾隆九年(1744),雍和宮改為喇嘛廟,特派總理事務(wù)王、大臣管理本宮事務(wù),無定員。光緒二十六年(1900年,八國聯(lián)軍占領(lǐng)北京時(shí),雍和宮東書院被日本人所燒,大量物品也都被日本人搶走。日偽統(tǒng)治時(shí)期,不但廟宇失修,連廟里的喇嘛們吃飯都成了問題。喇嘛們不得不做點(diǎn)小生意,賴以糊口。到解放前夕,該廟已相當(dāng)敗落。解放后人民政府于1950年和1952年兩次撥專款修繕雍和宮,并于1961年3月4日公布為第一批全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位。文革期間,雍和宮殿宇雖由周總理曾下令保護(hù),得以幸存但喇嘛們卻未能幸免。主持喇嘛伯云烏爾吉被批斗后,送往茶淀農(nóng)場(chǎng)勞改了6年。粉碎”四人幫”以后,1979年,政府又撥巨款對(duì)雍和宮進(jìn)行了全面修繕。

雍和宮建筑壯麗宏偉,南北長400米左右,東西寬近120米。占地面積66400平方米,中軸布局,左右對(duì)稱,擁有殿宇上千間。整體建筑由牌坊和天王殿、雍和宮大殿(大雄寶殿)、永佑殿、法 輪殿、萬福閣等五進(jìn)宏偉大殿組成,另外還有東西配殿、“四學(xué)殿”(講經(jīng)殿、密宗殿、數(shù)學(xué)殿、藥師殿)。整個(gè)建筑布局院落從南向北漸次縮小,而殿宇則依次升高。形成“正殿高大而重院深藏”的格局,巍峨壯觀,具有漢族、滿族、蒙族、藏族等民族特色。

牌樓:位于雍和宮中路南端入口處,有牌樓三座,中央的牌樓為三間四柱九樓,題額為“寰海尊親”和“群生仁壽”。牌樓北為輦道,直通雍和宮正門昭泰門;天王殿:在昭泰門內(nèi),單檐歇山頂建筑。原為雍王府正門,后改為佛殿,懸掛著乾隆帝題匾“雍和門”。殿前的青銅獅子,造型生動(dòng)。殿內(nèi)正中為彌勒佛。大殿兩側(cè),東西相對(duì)而立的是泥金彩塑四大天王。殿后院中有銅鼎、御碑亭、銅須彌山、嘛呢桿;正殿:又稱雍和宮,原為雍王府銀安殿。是當(dāng)初雍親王接見文武官員的場(chǎng)所,改建喇嘛廟后,相當(dāng)于一般寺院的大雄寶殿。為七間五進(jìn)重檐歇山頂建筑,殿前有月臺(tái)。殿內(nèi)正北供3尊高近2米的銅質(zhì)三世佛像。正殿東北角供銅觀世音立像,西北角供銅彌勒立像。兩面山墻前的寶座上端坐著十八羅漢。大殿前院中殿內(nèi)供奉三世佛:藥師佛、如來佛和阿彌陀佛。東北角為觀世音立像,西北角為彌勒佛立像,兩側(cè)為十八羅漢。殿外院落有東西配殿四座,又““四學(xué)殿”,即講經(jīng)殿、密宗殿、數(shù)學(xué)殿、藥師殿;永佑殿:原為雍王府內(nèi)門,規(guī)制同天王殿。殿內(nèi)供奉無量壽佛(即阿彌陀佛)、藥師佛和獅吼佛;法輪殿:法輪殿是漢藏文化交融的結(jié)晶。原為雍王府寢殿,殿內(nèi)布局同紫禁城坤寧宮和沈陽故宮清寧宮類似,即東半部為居住空間,西半部為薩滿教佛堂。乾隆時(shí)期加以大幅改動(dòng),平面布局改為十字形,面闊七間,前后各出五間抱廈。殿頂按照藏傳佛教傳統(tǒng)設(shè)有五座小閣,象征須彌山的五峰。殿內(nèi)正中蓮花臺(tái)上為藏傳佛教創(chuàng)始人宗喀巴大師的銅像。宗喀巴像背后,是被譽(yù)為雍和宮木雕三絕之一的五百羅漢山,高近5米,長3.5米,厚30厘米,全部由紫檀木細(xì)雕鏤而成。五百羅漢山前有一金絲楠木雕成的木盆,據(jù)說當(dāng)年乾隆帝呱呱墜地后3天,曾用此盆洗澡,俗名“洗三盆;萬福閣:位于法輪殿之后,原為雍王府后罩樓。樓高高25米,飛檐三重,七間五進(jìn),重檐歇山頂,兩旁是永康閣和延綏閣。三座樓閣之間有飛閣復(fù)道凌空連接,宛如仙宮樓闕,是遼金時(shí)代佛教建筑的典型風(fēng)格,也是中國現(xiàn)存古建筑中飛閣復(fù)道的僅存實(shí)例。萬福閣內(nèi)巍然矗立一尊邁達(dá)拉佛(彌勒佛),高18米,地下埋入8米。佛身寬8米,是由六世達(dá)賴?yán)镞M(jìn)貢的、用一整棵名貴的白檀香木雕刻成的。據(jù)說乾隆帝為雕刻大佛,用銀達(dá)8萬余兩。這尊大佛也是雍和宮木雕三絕之一。還有一個(gè)木雕三絕在萬佛閣前東配殿照佛樓內(nèi),名金絲楠木佛龕,采用透雕手法,共有99條云龍,條條栩栩如生。阿嘉倉:位于昭泰門外,輦道兩側(cè),是歷代活佛的佛倉(即住所)。西側(cè)有佛倉三座,自南向北為洞闊爾呼圖克圖佛倉、薩木薩呼圖克圖佛倉和諾門罕呼圖克圖佛倉。東側(cè)有佛倉一座,即阿嘉呼圖克圖佛倉。此外,在中路東側(cè)還有佛倉三座,即土觀呼圖克圖佛倉、濟(jì)隆呼圖克圖佛和果蟒呼圖克圖佛倉。

雍和宮東側(cè)辟有一小院,為貝勒王胤禛讀書閱典、貝勒王福晉賞花觀月之處。雍和宮改為行宮后,東書院又在原來基礎(chǔ)上增添了許多亭、臺(tái)、樓、閣。乾隆以后的各位皇帝,必須按“定制”每年最少來雍和宮禮佛三次,東書院則成為清朝自乾隆以后各位皇帝在雍和宮禮佛之后休息的重要場(chǎng)所。東書院各殿房陳設(shè),如桌案、圍屏、寶座、古玩等都和故宮一樣。這里也曾設(shè)有“領(lǐng)雍和宮事務(wù)大臣”、“總理雍和宮東書院事務(wù)大臣”等文、武官員。他們的重要職責(zé)之一即:看管東書院所陳大量珍寶古玩。從史料記載可以看出,東書院當(dāng)時(shí)的規(guī)模幾乎與現(xiàn)在的雍和宮相當(dāng),當(dāng)時(shí),兩種風(fēng)格不同、格調(diào)迥異的建筑群相輔相成構(gòu)成了雍和宮的全貌。

雍和宮有大量珍貴文物,其中以紫檀木雕刻的500羅漢山、金絲楠木雕刻的佛龕和18米的檀香木大佛最為著名,被譽(yù)為“木雕三絕”;銅鑄須彌山,豎三世佛,六道輪回圖,各種精致的唐卡,還有清代藏傳佛教在雍和宮的學(xué)術(shù)中心——四學(xué)殿。

北京雍和宮

(1)木雕三絕

雍和宮內(nèi)紫檀木雕刻的500羅漢山、金絲楠木雕刻的佛龕和18米的檀香木大佛。

金絲楠木雕刻

在萬福閣東廂的照佛樓內(nèi),照佛樓,原為清帝乾隆弘歷生母鈕祜祿氏孝圣憲皇太后拜佛之所。上下兩層共十間樓房,樓里有一尊照佛(旃檀佛)。佛經(jīng)說,釋迦牟尼到兜率天為母親摩耶夫人講《涅盤經(jīng)》,佛弟子請(qǐng)求佛留下影像,畫師畫像時(shí)不便直視佛,只好請(qǐng)佛站在水邊,照水中佛影畫,所以叫「照佛」。佛像畫好后,用旃檀木按佛的形象制作∶右手屈臂上伸,稱「施無畏印」,表示佛能除眾生苦;左手下垂,名「與愿印」,表示佛能滿眾生愿。后來,仿照此形象制作的佛像也叫「旃檀佛像」。照佛樓的照佛是仿木刻旃檀佛,用銅澆鑄而成,很名貴,但供奉這尊照佛的楠木佛龕更為名貴;佛龕通體高5.5米,寬3.5米,進(jìn)深2.5米,是用珍貴金絲楠木雕鏤,佛龕從地面直達(dá)樓頂,貫通二層大殿閣樓,龕體里外三層。照佛背后有一火焰背光是楠木雕刻并涂以黃色,黃銅鏡鑲嵌在背光中,夕照時(shí),佛像生輝,蔚為奇觀。佛龕上雕鑿有正龍、側(cè)龍、行云龍、布雨龍、盤柱龍、滾地龍等各態(tài)金龍,共有九十九條。制作匠人以浮雕、圓雕、鏤空雕等多類手法,使其金龍?bào)w態(tài)一波三折動(dòng)感強(qiáng)烈,翻騰于云海之中,可謂活靈活現(xiàn),形態(tài)逼真。

五百羅漢山

在法輪殿。法輪殿為寺院僧侶集體誦經(jīng)的場(chǎng)所,俗稱“大經(jīng)堂”。殿內(nèi)正中所供6.1米宗喀巴大師銅坐像。坐像背后陳設(shè)有一座高2.5米、寬3米五百羅漢山。故事題材取材于古印度王舍城外七葉窟眾弟子聚會(huì)時(shí)的壯觀場(chǎng)面。整個(gè)山體由紫檀木雕刻而成,層巒疊嶂、閣塔錯(cuò)落;五百個(gè)用金、銀、銅、鐵、錫鑄制的羅漢置身其間。500尊羅漢法相精美、栩栩如生,羅漢們或?qū)ψ摰溃蝌T鶴飛升,或乘龍遨游,或蓮池放生,或相對(duì)參禪,或洞中入定,或松下對(duì)弈,或吹簫引鳳,其神采惟妙惟肖不勝枚舉。這500位修行者在峰巒崖洞、瀑布溪流、青竹翠柏造型的襯托下,或坐或臥,或醉或思,或笑或癡,造型逼真,神態(tài)各異,姿勢(shì)生動(dòng),雕技精湛。可惜歷經(jīng)戰(zhàn)亂,山上羅漢僅存四百四十九尊。?

檀木大佛

即萬福閣的邁達(dá)拉佛。“邁達(dá)拉佛”是蒙古語,梵文音譯“彌勒”,漢語意思是“當(dāng)來下生佛”。《彌勒下生經(jīng)》說他是釋迦牟尼弟子,被釋迦指定做接班人,先于釋迦涅磐,升入兜率天,五十六億七千萬年后,在華林園龍華樹下成佛,即“未來佛”。這尊巨佛是用一棵白檀樹的主干雕成的,高二十六米,地上十八米(地下埋有八米),直徑八米,全重約一百噸,是中國最大的獨(dú)木雕像。此佛為藏式風(fēng)格站立形象,頭戴五佛寶冠,身披菩薩裝,體態(tài)偉岸,妙相莊嚴(yán)。五佛寶冠,是由五片木雕蓮瓣組合而成;細(xì)觀每瓣蓮片,四周均鏤有卷草紋樣;而每片蓮瓣卷草紋樣內(nèi),均有佛像,即東、南、西、北、中五方佛之寶像,以表佛法之五智。

佛尊面部表情莊重慈祥,眉眼舒展,平視前方;其身遍飾瓔珞,雙肩莊嚴(yán)以藏式寶相蓮花各一,以代表佛法之戒、定、慧、摩尼四種莊嚴(yán)之相。且每朵蓮花各出根蔓一支,沿大佛雙臂纏繞延伸,直達(dá)佛之左、右掌中。佛尊右臂及手掌屈于胸前,食指與拇指相結(jié),輕捻右蓮根蔓之梢;左手略低于右手,以同樣的手式捻住左臂蓮花蔓梢;大佛頸部還懸掛有巨大佛珠一串,計(jì)有一百零八顆,更襯托出大佛的不同凡響。

建造其大佛的緣起是由于雍和宮坐落在柏林寺右,乾隆帝恐其影響“龍潛禁地”風(fēng)水,準(zhǔn)備在雍和宮北部空曠之地建高閣供一大佛,以作靠障,借助佛力保佑平安。一七五○年乾隆帝將治藏大權(quán)交七世達(dá)賴?yán)铩__(dá)賴為報(bào)答浩蕩皇恩,用大量珠寶從尼泊爾換來這棵巨大的白檀樹。由西藏經(jīng)四川,歷時(shí)三年之久運(yùn)至雍和宮。之後,先搭蓋一座“蘆殿”雕刻大佛,然后再建萬福閣。這尊大佛體態(tài)雄偉,全身貼金,鑲有各種珠寶。他身上披的大袍,連里帶面就用去了五千四百匹黃緞。萬佛閣內(nèi)《重修雍和宮萬福閣功德碑》對(duì)此事有記述:“乾隆十五年,第七世達(dá)賴格桑嘉措萬里遐荒進(jìn)白檀巨木,遂深植此宮。雕彌勒菩薩立像,高18米,功成依像建萬福閣以奉安之”。

檀木大佛1990年被載入《吉尼斯世界紀(jì)錄大全》。

白檀木雕強(qiáng)巴大佛

金絲楠木雕成的巨型佛龕

五百羅漢山局部

(2)銅鑄須彌山

雍和宮大殿前的庭院里,橢圓形漢白玉石座上的石池中,有座高達(dá)一點(diǎn)五米的青銅“須彌山”,鑄造工藝極為精致。須彌山是梵文Sumeru的音譯,意譯為“妙高”。它是古印度神話中的名山。在佛教中,須彌山是世界最高的山,山頂?shù)牡坩屘熳匀灰簿褪鞘澜缱罡叩奶欤翘焯脴O樂之處。佛祖釋迦牟尼經(jīng)常在此講經(jīng)說法。不少寺院石窟佛都坐在叫做“須彌座”的座位上,成為一種象征。“須彌山”的鑄造工藝極為精致。最底層是風(fēng)輪,其上是水輪,再上是地輪。地輪之上有九山八海,山腰有“犍陀羅山”,山外有鐵圍山所圍繞的咸海,咸海四周還有數(shù)棟樓宇象征四大部洲山頂部為“帝釋天”,一座高高的銅鑄樓閣。

雍和宮大殿前青銅“須彌山”

(3)豎三世佛

雍和宮正殿供奉三尊高兩米的銅佛,這三尊銅佛都結(jié)跏趺坐。佛像背后是蛟龍背光。背光象征像的身光,成葉形屏風(fēng)狀,上雕刻蛟龍象征釋迦牟尼誕生時(shí)九龍灌浴。這三尊銅像的中間為釋迦牟尼佛,他是現(xiàn)在世的佛,結(jié)跏趺坐,右手放在右腿膝蓋上,稱“成道印”表示他在大地上艱苦卓絕的修行唯有大地能夠證明;左手向上放在左腿上是「禪定印」,表示他靜坐思慮人生的無盡苦難。兩旁懸掛著乾隆御筆對(duì)聯(lián):“接引群生揚(yáng)三千大化;圓通自在住不二法門”。東邊上首是燃燈佛,他是代表過去世的佛,佛經(jīng)說他出生時(shí)身邊一切光明如燈。釋迦牟尼前世曾買五莖蓮花供獻(xiàn)燃燈佛,燃燈佛預(yù)言釋迦牟尼九十一劫後之“此賢劫”(現(xiàn)在世)時(shí)成佛。燃燈佛結(jié)跏趺坐,右手的大拇指和食指扣在一起,合成一個(gè)圓圈,表示修成正果。兩旁懸掛著啟功書寫的對(duì)聯(lián):“超二十七重天以上;度百千萬億劫之中”。西邊彌勒是代表未來的佛。他結(jié)跏趺坐。雙手成“說法印”,表示他五十六億七千萬年后,“三會(huì)龍華”,對(duì)天、人、地、眾生說法。兩邊柱子上懸掛著乾隆御筆對(duì)聯(lián):“法界示能仁,福資萬有;凈因臻廣慧,妙證三摩”大殿供這三尊佛,表明從無限久遠(yuǎn)的過去,到無限遙遠(yuǎn)的未來,都是佛的世界;這是從時(shí)間上說佛教歷史悠久、生命久長。由于時(shí)間從上古到今世到未來呈堅(jiān)向,所以稱“豎三世佛”。

雍和宮豎三世佛???

(4)六道輪回圖

繪于雍和宮萬福閣東廂的照佛樓內(nèi),原是乾隆生母供佛之處。佛教主張眾生平等,認(rèn)為世世代代的人處于不停的車輪般的回旋之中,機(jī)會(huì)均等。人死了以后,來世有六種“出路”:或?yàn)樘焐瘢驗(yàn)槿耍驗(yàn)榘⑿蘖_,或?yàn)樾笊驗(yàn)轲I鬼,或下地獄。《長阿含經(jīng)》說,人在來世的歸宿,主要看現(xiàn)世的表現(xiàn),如積善德,下等種姓下世可成為上等種姓;如劣跡不堪,上等種姓下世也會(huì)成為下等種姓,甚至淪入地獄,這一切就是佛教所說的「輪回」。「六道輪回圖」繪一個(gè)長爪三眼、形如黑熊的巨大怪物坐在地上,抱著一個(gè)大車輪形的圓圈。圓圈四周彩繪各種人物和奸、殺、搶劫、欺詐、偷、盜、吃、喝、嫖、賭等惡行劣跡。幾股氣流將圓輪分成六道。第一道內(nèi)五色云端中宮闕巍峨,宛若仙境,第二道內(nèi)市井社會(huì),平民百姓,稱“人道”;第三道內(nèi)硝煙四起,有水、火、旱、澇,稱“阿修羅道”;第四道內(nèi)男女鬼怪,口內(nèi)生煙,骨瘦如柴,正受嚴(yán)刑拷打,稱“餓鬼道”;第五道內(nèi)豬狗牛馬、魚介昆蟲,稱“畜生道”;第六道內(nèi)刀山冰谷,火海煉獄,鬼怪在受煎熬,稱“地獄道”。此圖形象地儆戒世人“諸惡莫作”,“眾善奉行”,以達(dá)到勸惡從善的目的。

照佛樓內(nèi)《六道輪回圖》

(5)四學(xué)殿

位于雍和宮正殿的東西兩側(cè),分別為講經(jīng)、密宗、藥師、數(shù)學(xué)四殿,通稱“四學(xué)殿”。這里是清代藏傳佛教在雍和宮的學(xué)術(shù)中心,藏語稱“扎倉”,意為“僧院”,即藏傳佛教僧侶修習(xí)經(jīng)典的學(xué)校。公元1744年,乾隆皇帝將雍和宮改成藏傳佛教寺院時(shí),就明確向三世章嘉活佛表明,要在此處培養(yǎng)精通藏傳佛教經(jīng)典、教理傳承的僧侶,以使寺院僧人能恒持真諦而不衰泯。之后,乾隆帝即頒渝旨:充任各個(gè)扎倉上師的格西,一定要由西藏直接派遣。并指示由七世達(dá)賴?yán)锞唧w辦理。七世達(dá)賴遂由三大寺和上下密院派出第一批卓有學(xué)識(shí)的18位高僧前來就職。與此同時(shí),還集中了蒙古四十九旗,喀爾喀七部以及藏漢地區(qū)的年輕僧人,分別于四大扎倉學(xué)習(xí)。從此,雍和宮有了十分完備的學(xué)經(jīng)組織,使在這里學(xué)習(xí)的僧眾有了很好的學(xué)風(fēng)。

1)顯宗扎倉

雍和宮講經(jīng)殿即是清代的顯宗扎倉,又稱聞思學(xué)院,藏語稱參尼特扎倉,意為主要學(xué)習(xí)以因明學(xué)為主的五部大論的學(xué)校。藏傳佛教格魯派寺院注重顯密雙修,先顯后密,顯宗經(jīng)典是釋迦牟尼佛的公開學(xué)說,故顯宗學(xué)院在格魯派寺院中占有極為重要的地位。該院設(shè)教習(xí)堪布喇嘛一名(相當(dāng)于校長),教習(xí)蘇拉喇嘛三名(相當(dāng)于教員),格斯貴一名,負(fù)責(zé)教務(wù)管理,戒律檢查。在清中期,每扎倉學(xué)生的數(shù)額不止20名,全廟僧人中幾乎近100人參加學(xué)習(xí)。其考試的方法主要是辯證佛教教義,以使學(xué)員思想清晰,增強(qiáng)對(duì)教義的理解。每個(gè)學(xué)員由一至十三班修業(yè)需39年方可學(xué)完所規(guī)定的課程。之后,每隔三年可以在“圓滿六度”講論會(huì)上,作講解二部大論的競(jìng)賽,成績優(yōu)秀者,可獲得“格西”學(xué)位。

2)密宗扎倉

雍和宮的密宗殿即為清代的密宗扎倉,又稱續(xù)部學(xué)院,藏語稱巨特巴扎倉,系密宗瑜伽傳承之意。為教化善根弟子入密宗金剛乘法門的學(xué)校。密宗又稱“真言宗”,藏語稱“桑俄”,是佛教和古印度婆羅門教的某些教義相結(jié)合的產(chǎn)物,其主要經(jīng)典有《大日經(jīng)》、《金剛頂經(jīng)》、《時(shí)輪金剛根本經(jīng)》等。在這里,每個(gè)學(xué)員由一至五班修業(yè)需15年的時(shí)間。學(xué)業(yè)期滿,考試合格后,可獲得“阿林巴”名號(hào),此名號(hào)與“格西”名號(hào)相近。

3)醫(yī)學(xué)扎倉

雍和宮的藥師殿為清代的醫(yī)藥學(xué)院,臧語稱曼巴扎倉,即學(xué)習(xí)醫(yī)藥學(xué)的扎倉。藏傳佛教對(duì)醫(yī)藥學(xué)十分重視,在醫(yī)藥學(xué)院里要學(xué)習(xí)醫(yī)道和藥物之學(xué),經(jīng)典主要有《四部醫(yī)典》、《藥王月珍》、《晶珠本草》、《藥師經(jīng)》等,醫(yī)藥扎倉的學(xué)制共分四班,每班3年。在學(xué)習(xí)經(jīng)典的基礎(chǔ)上,還要學(xué)習(xí)藏藥的采集、配制,藥物的生長知識(shí)等。每個(gè)學(xué)員由一至四班修業(yè)需12年,期滿后,通過考試獲得“麻林巴”名號(hào),取得此名號(hào)后,可任廟內(nèi)“執(zhí)事”,或回到內(nèi)蒙、西藏各地當(dāng)醫(yī)生。現(xiàn)在殿內(nèi)還陳列著乾隆年間根據(jù)《四部醫(yī)典》和《本草綱目》繪制的《本草綱目》草藥圖。

4)時(shí)輪扎倉

雍和宮的數(shù)學(xué)殿為清代的時(shí)輪學(xué)院,藏語稱扎尼阿克扎倉。“扎”系藏文化“大五明”中“聲明”的音譯,“尼阿克”系“小五明”中“詩學(xué)”的音譯,而雍和宮時(shí)輪學(xué)院主要學(xué)習(xí)天文和歷算,同時(shí)還要修習(xí)時(shí)輪密乘。其學(xué)制共分為四個(gè)班,一至三班均為3年畢業(yè),第四班為6年畢業(yè)。主習(xí)天文、歷法。雍和宮的時(shí)輪學(xué)院曾對(duì)藏傳歷法“時(shí)輪歷”起過轉(zhuǎn)播站的作用,也是藏傳“時(shí)憲歷”的發(fā)源地。此院學(xué)業(yè)期滿,僧人可獲得“資林巴”名號(hào)。現(xiàn)殿內(nèi)陳列著藏歷名著《白琉璃》和乾隆年間制造的銅質(zhì)渾天儀、天體儀,均為清代該學(xué)院教學(xué)所用。

清代雍和宮的“四學(xué)殿”,由于學(xué)經(jīng)組織嚴(yán)密,加之高僧大德任教,曾經(jīng)形成了很好的學(xué)風(fēng)。由此畢業(yè)的高才生要被派到其它寺院擔(dān)任住持等職務(wù)。同時(shí),一批又一批學(xué)有成就的僧才畢業(yè)后返回蒙占地區(qū)或進(jìn)入其它寺院,為藏傳佛教文化的傳承與開拓做出了貢獻(xiàn)。

(6)珍稀唐卡

唐卡是藏族獨(dú)特的繪畫或刺繡藝術(shù),廣義的唐卡是指能懸掛的卷軸畫。因此除彩繪在布上的唐卡,還有繪于紙、絹上的,或刺繡、緙絲、織錦、堆綾繡、納紗、墨拓等不同質(zhì)地與工藝的唐卡。這些不同材質(zhì)與工藝制作出的唐卡構(gòu)成了唐卡種類的繁多,雍和宮唐卡幾乎囊括了所有種類:

1)刺繡唐卡???

雍和宮數(shù)學(xué)殿南墻上掛有一幅《釋迦牟尼佛》,即是刺繡唐卡的代表作,豎長95厘米,橫寬66厘米,整幅畫面規(guī)整雅潔,色彩濃艷深邃。釋尊肌膚平滑的肉質(zhì)感,袈裟鍛衲的豐厚感,背光的芒芒射線,山川層疊深遠(yuǎn),綠色系與紅色系在不足平米的尺幅中得到充分排比演變,細(xì)密的針線不露絲毫邊縫,絨線的奪目光彩一展釋迦牟尼佛祖華貴的氣質(zhì)。刺繡唐卡較之繪畫唐卡更有立體效果和麗質(zhì)豐腴的特質(zhì)。

2)緙絲唐卡

雍和宮收藏中,有一幅《藥師佛》緙絲唐卡。其絲織質(zhì)感強(qiáng),工藝味濃,緯絲壓在經(jīng)絲上的紋理破壞了畫面線條的婉轉(zhuǎn)與流暢。主尊藥師佛端坐在方臺(tái)之上的蓮花寶座上,佛身為金色,著滿飾花紋的佛衣。佛尊周圍,天界云團(tuán)托起的蓮座中五佛莊嚴(yán),地界五尊佛、菩薩和金剛像,十尊佛像均不足8厘高,卻都刻畫得十分細(xì)致,佛指纖纖,儀容各異。只是主尊藥師佛的雙足及托缽之手為蘭色,而另一下伸的手臂卻與身相同為金色,或許這是織作中的紕漏吧。

3)織錦唐卡???

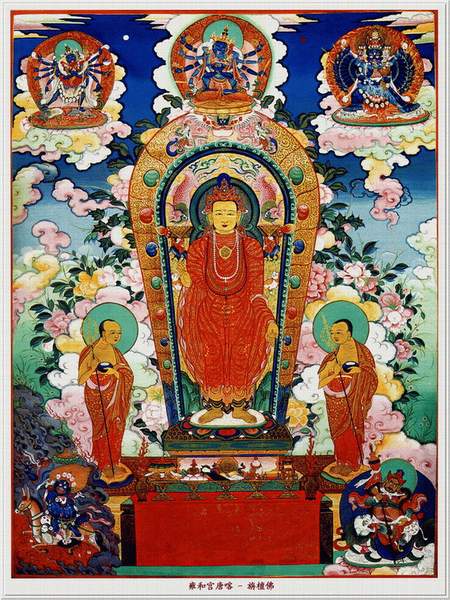

雍和宮原保存一幅長6.83米、寬3.2米的巨幅織錦《無量壽尊佛》唐卡。這幅織厚有3毫米的重錦唐卡,曾是雍和宮法輪殿的壓殿之寶。唐卡最上部織有“無量壽尊佛”五字,三團(tuán)云氣左擁日右托月,最下部是五彩升騰的祥云。畫面人物從上至下分為四層,第一層為四對(duì)飛天奉寶展翅云間;橫向的細(xì)線條代表流動(dòng)的云氣;第二層是畫面主尊,彌勒、釋迦、燃燈三世佛陀結(jié)跏趺于高座蓮臺(tái)是漢傳排列樣式,及蓮臺(tái)兩側(cè)恃立佛的兩大弟子;第三層在祥瑞寶盆兩側(cè)有十八羅漢行走于彩云之上,他們各持法物,神態(tài)飛揚(yáng)。第四層是身著戰(zhàn)袍鎧甲,氣宇軒昂的四大天王像。人物線條酐暢飄動(dòng),極富感染力。青黑色的底背以金線貫織,深沉中透出古雅恢宏之美。這幅可稱稀世珍寶的唐卡,由于損壞嚴(yán)重已不能展觀。頤和園尚存一幅與此幅幾近一樣的織錦唐卡,保存完好。均為乾隆時(shí)期的織錦佳作。

4)堆綾繡唐卡

雍和宮永佑殿西墻上一幅堆繡《綠度母》唐卡,長175厘米、橫寬115厘米。全幅分天、地、海三層表現(xiàn)。天界的伎樂飛天與長壽佛;地界主尊綠度母,海下是聚寶供養(yǎng)與護(hù)法佛母,是一幅贊頌佛母慈悲凈德的尊像畫。唐卡用了上千塊形色各異即柔又薄的錦緞綢絹,把層疊變化的裙衣飄帶、瓔珞珠釧表現(xiàn)得姿彩美麗。傳說這幅唐卡是乾隆母親孝圣憲皇太后帶領(lǐng)宮中繡女共同繡制的,使這幅唐卡有了百倍身價(jià),成為宮中傳世孤品。

5)納紗繡唐卡???

雍和宮密宗殿東墻南面,掛有一小幅不足尺方的納紗唐卡《金剛瑜伽母》。此尊又稱空行母,是密乘中代表智慧與力量的在空中飛行的女神,是密修中必供的佛像。其左手舉持嘎布拉碗,右手伸握鉞刀,弓步立姿,赤體仰面,頸掛骷髏串,身飾瓔珞,足踏二魔立于單瓣仰蓮之上。褐紅色的佛母,金黃色的火焰,蓮座與蓮瓣的多層色彩交替,背光、山巒與天空的深淺色度的搭比變化構(gòu)成此幅沉穩(wěn)厚樸的特質(zhì)。整體棕紅色調(diào)給人深邃莫測(cè)的感覺,這正是佛母法力伸張的引喻。

6)墨拓唐卡

雍和宮保存有一套乾隆四十四年(公元1780年)的墨拓《班禪源流》唐卡,計(jì)十三幅,每幅長92厘米,寬67厘米。畫幅表現(xiàn)自第六輩班禪之前輩的各輩師承大師,第十三幅即是第六輩班禪大師,法名羅布藏巴勒墊伊喜。其面廓寬圓,坐態(tài)端穩(wěn),左手平托經(jīng)冊(cè),右手胸前結(jié)說法印。周圍林木山川中繪有佛、護(hù)法、及其應(yīng)身說法像,畫面下用藏文標(biāo)出所繪班禪大師的名號(hào);畫幅四周裝飾邊框及八寶、七珍、龍戲珠等紋樣,并書滿、漢、藏、蒙四種文字的年款:“乾隆庚子欽定”。畫面構(gòu)圖嚴(yán)謹(jǐn),虛實(shí)相應(yīng),線條細(xì)潤連綿,清雅別致,是清宮造品。

釋迦牟尼本生如意樹唐卡

旃檀佛唐卡