中國歷代名剎、高僧簡介(五)

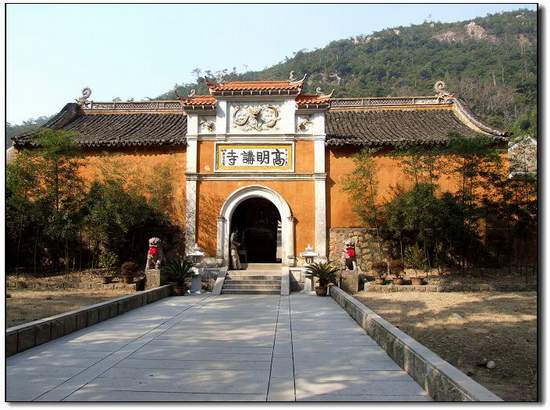

70、天臺縣高明寺

坐落在天臺縣城東北10公里的幽溪之旁。離國清寺約8公里,以背倚高明山而得名。始建于唐天祐七年(910),是中國佛教天臺宗創始人智顗大師手創天臺山十二古剎之一。現為國務院確定的漢族地區佛教全國重點寺院。

南朝陳宣帝太建七年(575),智頭顗天臺山,先是結廬山于天封山,自號“靈墟”,并于此注《涅槃經》。后卜居佛隴山,講《凈名經》。有一天,他正在講解《凈名經》,突然一陣大風吹來,經頁翩翩向東飄去。大師追求經頁墜落之處,只見此地峰巒環抱,幽溪靜谷,是一處非常理想的坐禪修行之所,因而伐木結茅,辟為“幽溪道場”。大師圓寂后,將他用過的衣缽和具葉經保存在這里,成為學佛修行者朝拜的圣地。

高明寺在唐朝昭宗天祐年間(904-907年)建寺,因寺處半山腰,又寺周青色蓮峰,頂銳而足闊,好像處于凹形鏡的聚集點,日月二光常照不散,故高而大明,取名高明寺。后唐清泰三年(936)改為智者幽溪塔院。宋真宗大中祥符元年(1008),改名凈名寺。后幾經興廢,于明萬歷三十四年(1606年)秋,高僧傳燈大師駐山,重興高明講寺,立幽溪講堂,復興沉寂已久的天臺宗。傳燈(1553-1627),又名祖,號無盡,俗姓葉,太末(今浙江衢州市龍游)人。少年時在賢映庵出家,萬歷八年隨百松法師在智者塔院研習上觀之學,承其衣缽,成為天臺宗第三十代傳人。后住持高明講寺,在太史馮開之和東邑居士趙海南等人資助下,陸續修建了僧房、禪房、山門、兩廊、鐘樓、藏經閣等,精心制作了“楞嚴壇”。此壇按經論構建,為全國僅有的三座之一,名聞海內。傳燈大師是一位卓有成就的佛學家,與名僧黃檗(號無念)、博山(號無異),并稱“三無大師”,他對天臺宗、凈土宗和華嚴宗的各種經典均有深入研究,佛學著述達42種,計百余卷。他還修了《天臺山方外志》30卷、《幽溪別志》16卷,保存了不少歷史文獻資料,至今仍有重要的文獻價值,后人稱他為“智者大師再來”。高明寺在清光緒年間(1875-1908)重修。十年動亂中,寺宇毀壞殆盡。1981年,由住持覺慧主持,在愛國華僑夏荊山、周勤麗和廣大群眾的資助下,對高明寺進行全面整修。

高明寺

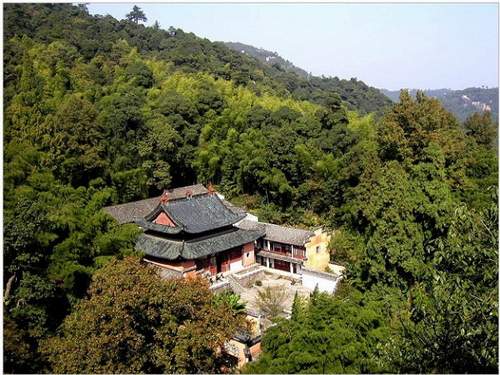

今日高明寺分3軸13院,依山而建,10余座殿宇,屋宇400余間。主要建筑有天王殿、大雄寶殿、地藏殿、西方殿山門及大雄寶殿,分布在三條中軸線上,題額均系康有為題額,康氏于1924年來游天臺山,留此墨跡。

大雄寶殿所塑佛像與他寺不同。佛寺大雄寶殿一般都是釋迦牟尼三世身,即如來佛、阿尼陀佛和藥師王,但高明寺大雄寶殿內卻是中間為釋迦牟尼,左為文殊菩薩,右為彌勒菩薩。據《幽溪別志?幽溪道場規制考》中說:“本寺所祖者,智者;所宗者,《法華》。以釋迦入定,彌勒騰疑,文殊決答。故殿中尊像中建釋迦如來入定,文殊菩薩居其左,彌勒菩薩居其右,以為當時回答之狀,與他寺不同者,在乎此地”。高明寺題額為“高明講寺”,既突出其寺講習研讀經典的特色。原有的三尊佛像都是鐵鑄的,佛身連底座共高一丈二尺,文殊、彌勒二菩薩略低二尺。三尊鐵像共重一萬七千斤。但俱在“文革”期間被紅衛兵“掃四舊“毀壞,如今已易為檀香木雕像。大殿兩側,是中國佛教協會副會長巨贊手書的楹聯,上聯為:牛宿耀峰,風飄經至,百代咸尊至者;下聯為:幽溪映月,人悟性空,三乘共證中觀”。

康有為題額的《高明講寺》突出其“講讀研習“特色

寺東有鐘樓一座,原有明萬歷年間鑄造的七千斤巨鐘,為浙江省內之最。撞鐘時山鳴谷應,聲聞十里之外,故前人以“塔頭風、高明鐘、萬年柱、國清松”為天臺山寺廟四絕。明鐘后毀,今易為銅鐘,高0.96米,直徑1.48米,重2.5噸,系法籍華人周勤麗所捐贈。

高明寺原藏文物很多,如《雍正龍藏》、《貝葉經》、楞嚴壇鏡等,俱有較高文物價值,大都已移送國清寺珍藏。方丈堂中有楞嚴壇,為傳燈結侶行道遺跡。今楞嚴壇內有古井一口,名“福泉”。寺內外多名勝、碑刻、摩崖。壇前西方殿殿壁嵌有高1.2尺,闊3.4尺的“楞嚴海印三昧壇儀碑”一塊,記述傳燈法師建造楞嚴壇之事,由虞淳照撰文,董其昌手書,陳繼儒鐫碑。寺西三圣殿,墻上還鐫有五塊“楞嚴臺碑記”,字跡秀麗,均出自董其昌手筆。西方殿壁嵌明萬歷年間董其昌所書《楞嚴海印三味壇儀碑記》。寺東百步臨溪有圓通洞。寺東南有清涼橋。寺東摩崖“佛”字,直徑2丈余,筆力遒勁,為興慈和尚所書。

高明寺四周古跡眾多,景色清幽,有香谷巖、靈響巖、巾子巖等諸景。寺東幽溪亭,上刻“幽溪”兩字,每字約一尺見方,為智顗大師手跡,現于崖上建亭以保護其墨跡。據《幽溪別志》載:幽溪上有八大景:獅峰松吼、象案花紅、幽溪雪瀑、香谷云坪、金臺遠眺、丹照清修、日窗暖色、月嶺秋明。又有幽溪十六小景,即:圓通洞、般若臺、補衲窩、翻經堂、行道庵、照我潭、空心泉、石斛井、龍尾流,靈鄉巖、巾子巖、西天竺、金銀嶺、白花庵、圓伊室、跨壑橋等。從幽溪過橋往北走,登伏虎崗,崖邊有“松風”、“伏虎”四字,筆力遒勁。溪邊有洞,深約六米,上跨巨石,洞下可容數人,洞南有兩棵巨松,高摩云天,這就是圓通洞。《幽溪別志》中說“圓通洞在芙蓉峰下,頂下三石鼎峙,上片云橫覆,中空如庵,澗下溪聲瑟瑟,洞側松音幽幽,于是跏趺,耳根圓通,時時現前,因名。”洞下有看云石,傳為傳燈大師當年晏坐看云觀瀑之處。洞附近有許多摩崖石刻,崖北峭壁上有一大“佛”字,直徑達7米,為民國名僧興慈所書。東南幽溪清涼橋旁,有明玉禪師筆冢。徜徉其間,足以使人留連忘返。高明寺東南是“螺溪釣艇”,為天臺山八大景之一,兩山夾峙,缺處如門欄,稱“石門欄”。進巖門數十米,茫茫碧潭上一石孤聳云端,即石筍巖左右峙壁圍抱,飛瀑從后沖下,直擊巖根,其聲轟轟,如雷貫目,潭水深而清澈,稱“螺螄潭”。相傳智者大師放螺于此,故名。

高明寺東幽溪

71、天臺縣方廣寺

方廣寺位于天臺縣石梁鎮石橋山蓮花峰下,原有上方廣,中方廣、下方廣三寺,現上方廣寺已廢。1983年被國務院定為漢族地區全國重點寺廟。

方廣寺是天臺宗著名寺院,“南岳四絕”之一,傳說為五百羅漢現身應化之處,國內寺院“五百羅漢”及建“羅漢堂”即源于此。羅漢是僧人個地達到的最高果位。五百羅漢本是佛祖釋迦牟尼的弟子,后隨佛修道得阿羅漢果,因天臺山的奇山異水使五百羅漢常來此現身度眾生。據《高僧傳》記述,東晉興寧年間(363—365)西域高僧曇猷法師在此修行。一天,他曾過石橋,見五百羅漢在此或坐、或臥、或立、或行。后來他住萬年寺,又見五百羅漢留連于八峰雙洞之間。這曾與《西域記》記載的“佛言震旦天臺山方廣圣寺,五百羅漢居焉”相吻合。從此,天臺山一帶不斷傳有“羅漢顯圣”、“羅漢化身”、“羅漢轉世”等傳說。。另有傳說五百羅漢原是一群有文有武、三教九流的各色人物,他們在此相聚,搶劫賭博,無所不為。有一次觀音菩薩到此,為了點化這批狂徒,以“放下屠刀,立地成佛”的教義相開導,結果,五百羅漢深受教誨,終于改邪歸正各成正果。不管哪種說法, “五百羅漢”之說是始發于天臺,而后傳向全國的。

方廣寺歷史也很悠久,是六朝古剎。據《南岳志》載:寺始建于南朝梁武帝天監二年(503)。南岳高僧之一的惠海來到這八座青峰圍繞的狹長山谷中,見此地與世隔絕,巖壑幽邃,就在這里結草為庵。惠海建寺還有個“五龍聽經,平沙獻地”的傳說:據《一統志》載:一天,惠海正在庵中誦經,忽然有五位身材偉岸的壯士求見。來人面容各不相同,分青、黃、紫、白、黑五色,都身穿白袍。五人請求惠海和尚允許他們聽經學佛。惠海問他們是何方人氏,他們回答說是南岳山中的五位龍神,如果允許他們聽經,他們愿意讓出一塊平地,獻給惠海建造寺院。惠海答應了他們的要求。當天晚上,山谷中烏去驟起,霎時雷聲隆隆,大雨滂沱,傳來陣陣“嘩啦啦”的響聲。第二天清早,惠海起來一看,只見山下出現一塊寬敞的平地。惠海到處化緣募捐,在這塊平地上建造了一座規模宏大的寺院,寺名方廣,寓佛法“十方廣布”之意。據《南岳志》記述,這座六朝時的古剎,在唐代曾改名為“方廣圣壽寺”,宋初又賜名“方廣崇禪寺”。寺院經過隋、唐、宋、元、明五次修建,屢修屢廢,屢廢屢興。宋建中靖國元年(1101),始建下方廣寺,初名“石橋寺”,宋光宗紹熙四年(1193)重建,中有應真閣及妙音、響空、瞻風、佇真、許耒、先照諸亭。

明初,浩空和尚將寺院改建為板屋,蓋上鐵瓦,增設佛堂。并在寺院內雕龍繪鳳,把寺院裝飾一新。萬歷二十二年(1594),明神宗賜給方廣寺一部佛經及佛像、寶幡,并專門建造藏經閣予以安放;天啟年間,寺院頹圮。到了崇禎十六年(1634),王夫之兄弟及夏汝弼等人受巡撫褚胤錫委托,再次籌款,重新修建。經過兩年時間,方廣寺煥然一新,雄偉壯觀。清順治五年(1648)十月,王夫之在蓮花峰下組織抗清義師,曾在方廣寺內聚會,方廣寺由此聲名遠播。不久,方廣寺毀于大火,“門廡不設,僧葺茅舍以居”。直到清道光年間,由曾國藩弟弟曾任陜甘總督的曾國荃重新修建,費資白銀二萬余兩,才成為現在的規模。

新中國建立后,方廣寺寺院因年久失修,廟宇房屋毀壞殆盡。上個世紀改革開放后,在國清寺方丈唯覺法師主持下,得到海內外佛教徒的資助,進行全面整修,使古剎重放光彩。1989年10月14日,下方廣寺舉行了隆重的佛像開光儀式。

今日中、下方廣寺

方廣寺分為上方廣,中方廣、下方廣三寺。

上方廣寺

今已不存。據《天臺山志》:上方廣寺位于金溪枕流處。環境十分清幽,叢篁古木繚繞四周。內有藏經閣,貯雍正敕賜經文72函,分裝18櫥。題墨有阮元、錢大昕、朱倫瀚、孫衣言、陸潤癢、俞樾等真跡,甚可貴。后因兩次失火,殿宇蕩然無存。

中方廣寺

建于梁武帝天監二年(503),歷經興廢,明代崇禎年間,堵允錫與王夫之兄弟等又進行了修繕。寺位于石梁之右,有正殿和祖師殿,為亦亭亦寺之式建筑。大雄寶殿氣宇軒昂,風格異于天臺諸寺。亭名曇華亭,傳佛茶杯底突現曇花而得名。為南宋宰相賈似道祭祀其父制置使賈涉而建,后又塑已像。清康熙年間,臺州知府張聯元惡賈似道之為人,搗毀賈像。寺側有“二賢祠”,專為紀念南宋朱熹、張栻到此游覽和講學而建,寺周圍有黑沙潭、黃沙源、石漳潭、白沙潭等,現存其此處風景幽深,有懸泉飛瀑,最宜啜茗觀瀑。

中方廣寺

下方廣寺

居石梁之下,原為石橋庵,東晉曇猷曾在此結廬修道之處。正式建寺始于宋徽宗建中靖國元年(1101年),后毀于火。宋光宗紹熙四年(一一九八年)復建,有應真閣及妙音、響空、瞻風、佇真、許耒、先照諸亭。據《天臺山全志》記載:下方廣寺明神宗萬歷三十二年(一六○四年)居士葛一鵬集資重建,明神宗賜給方廣寺一部佛經及佛像、寶幡,并專門建造藏經閣予以安放。后又屢廢屢建,直至清道光年間,由曾國荃重新修建,才成為現在的規模。寺現有山門、大雄寶殿、五百羅漢殿、會佛堂、地藏殿、佇真堂、左右廂房等建筑,占地4000多平方米。構成一幅美麗的畫面,引人留戀忘返。

下方廣寺最著名之處有二:一是清順治五年(1648)十月,王夫之在蓮花峰下組織抗清義師,曾在方廣寺內聚會;二是始創五百羅漢堂,由此推向全國。下方廣寺一帶竹樹秀蔚,風景清幽。寺前有古代石拱橋一座,塊石壘砌,古樸大方,站在橋上,仰望石梁飛瀑,藍天、白云、翠竹、紅楓、寺觀、銅亭、石梁瀑水如在天上。

下方廣寺

方廣寺處在深山環抱中,寺深、山深、林深這三大特點,更加把它的神秘性和感召力發揮到了極致。而其深遠的文化淵源也使它在寺廟中有相當高的價值。沿南天門山脊南行,經西嶺順北麓約走5公里,就到了深邃幽雅的方廣寺,這里古木森森,銀泉淙淙,周圍八座山峰如蓮花瓣瓣,方廣寺就是蓮心。方廣寺在蓮花峰下,寺上一里為獅子山,稍下有兩座青山對峙,形成一個狹口,寬僅三、四丈,多楓樹、杉樹,十分茂密。每年深秋,楓葉火紅,杉枝墨綠,置身密林分外清爽。林中有溪澗,澗水注入深不見底的潭中,聲若洪鐘,水從潭口溢出,迂回曲折。順溪而下,有許多珍稀樹木,如橫豆杉、銀雀、香果樹,其中有一株娑羅樹,生長在巖上石縫中,已有數百年樹齡。距寺十里有黃沙潭、白沙潭、黑沙潭等諸多潭水。黑沙潭潭深不見底,水呈蒼黑色,形成高達二丈、寬一丈余的瀑布,深潭石壁上宋徽宗親筆題詞“海南龍湫”四個大字尚存。

這一帶人文景觀亦多。摩崖石刻達30多處,如宋丁大榮所書“蓋竹洞天”、明甘雨所書“飛梁懸瀑”、清康有為所書“石梁飛瀑”,均甚可貴。方廣寺正殿中原有宋徽宗寫的“天下名山”四字金匾。寺前有一條小溪,寺左有石澗潭,泉水從石上流下,成為瀑布,注入深不見底的潭中,聲若鐘鳴。這里林泉山巒秀美處境幽靜深邃,游人到此必有一種“幽深”之感,故前人有“不至方廣,不足以知南岳之深”之說。公元1167年,南宋著名理學家朱熹應湖南提刑張栻的邀請,到長沙岳麓書院講學。就在這年冬天,他們踏雪來到南岳,朱熹此時不禁詩興大發,七在之內,二人互相唱酬,作詩149首。其中三分之一的詩篇是在方廣寺寫的。后人為了紀念他們這次勝游,特意在方廣寺旁修建了二賢祠,并將朱、張的神主供在祠中的嘉會堂上,讓他們永享儒家的香火。陳宣帝太建七年(575),天臺宗創始人智顗大師初來天臺山,度石梁,夜宿定光禪師的草庵石橋庵,這里即是東晉曇猷和尚隱居的地方。

位于蓮花峰蓮心處的方廣寺

72、溫州市江心寺 ?

位于浙江省溫州市北部永清門外江之中一個小島上,為浙東著名古剎。1983年被國務院定為漢族地區佛教全國重點寺院。

江心島原來面積僅約一平方公里左右的小島,后經填塞于淺地面擴大。島兩端各有一座小山峰,峰頂都各有一座凌空寶塔,東西相對峙,即名為東、西塔。東峰西麓原有“普寂禪院”,又名“東塔院”, 唐懿宗咸通七年建成東塔,咸通十年(869)建成“普寂禪院”。西峰東麓有“凈信講寺”,又名“西塔院”,為宋太祖開寶二年(969年)所建。

南宋建炎四年(1130),金兀術舉兵南下,進犯臨安,宋高宗由越州(紹興)、明州(寧波)航海至溫州,避居島上普寂禪院,御書“清輝浴光”四字榜其軒。第二年,宋高宗回臨安后,賜改普寂禪院為“龍翔禪寺”,改凈信講院為“興慶講寺”,紹興七年(1137),宋高宗書詔青了禪師由普陀山來主持普寂、凈信兩寺寺務。青了擔任龍翔、興慶寺住持后,見兩寺隔水相望,東西對峙,就親率僧眾簣土壘石,填塞兩嶼之間湍急川流,使兩島連為一體,并在中川新基興建“中川寺”。把這三個寺院融為一體。宋高宗賜名為“龍翔興慶禪寺”。因其立在照江之中,俗稱“江心寺”,并沿習至今,當時,江心寺禪風興盛,規模宏大,島上一切亭臺樓閣、殿堂廟宇,皆歸寺里。朝延賜田一千畝,并將江心寺奉為高宗道場。每年春秋二季派京官來寺朝拜進香,特建望江亭于永清門外,作為橫江待渡之處,自八字橋至永清門建立僧街(現仍稱麻行僧街),命市民開設店鋪,專為僧寺服務,江心寺香火鼎盛于南宋,延續至清末民初,官家來寺朝拜者仍絡繹不絕。原寺宇橫列數百間,莊嚴宏偉,金碧輝煌,為南宋江南十剎之一。文天祥曾寫詩贊曰:“樓高百尺蜃吐氣,塔聳雙角龍昂頭”。歷代詩人游蹤所至亦題詠不絕,宋時的唐朝的孟浩然、李白、杜甫,宋朝謝云運、文天祥,清朝的朱彝尊、袁枚及近代的郭沫若等都有佳作流傳于世,尤其是民族英雄文天祥、狀元王梅溪,以及明朝的功臣顧錫疇、卓敬等留下愛國熱忱的史跡,更使后人緬懷。

宋以后八百年歲月里,江心寺屢廢屢興。在南宋乾道年間(1165-1173年)江水灌城,寺宇毀者幾半,寂光禪師再建如初,元朝至元二年(1336年),江心寺又毀于兵燹,斗崖覺山、無際等禪師相繼重建。元朝至正十二年(1352年)又毀,至正十五年(1355年)希逸禪師又主持修建。明宣德四年(1429年)。曇旭禪師任江心寺住持,重建毗慮閣,刻佛肖像,復建經鐘二樓,加節應身羅漢,使殿堂煥然一新,明正德十二年(1517年)。佛鑒法師對江心寺再大規模維修,明末又被戰火所毀,清初大云禪師任住持,于康熙十九年(1680年)重建江心寺大雄寶殿及左右配殿。乾隆五十四年(1789年),住持通榛(1767-1828)在總督伍拉納和巡撫資助下,對寺院進行維修和重建,乾隆皇帝御筆“圓通殿”賜額。自此香火大盛,官客渡江絡繹不絕。

解放初期,龍翔寺被改作溫州烈士紀念館,興慶寺被改作溫州博物館。寺僧星散,寺屋折棟斷柱,殘垣頹壁,破爛不堪,幾將傾隳;一九五二年,開始對年久失修的江心寺進行修復,邀請寂山和尚擔任住持,恢復僧團,領眾熏修。現在的天王殿為當時所修建;經文化大革命的十年浩劫,江心寺又遭嚴重破壞,寺內所有珍貴文物散失無遺;一九八三年,國務院確定江心寺為全國142個重點開放寺院之一,并在木魚法師的住持下對多處殿堂進行修葺,自1985年起,經連續六年的修復,而今寺宇又挺立于煙波江上。成為莊嚴的寺院,并對外開放。江心寺現任方丈木魚法師,85歲,浙江平陽人,畢業于廈門大學文學系,1936年出家,皈依欽云上人剃度,1937年在瑞安仙巖圣壽寺受具足戒。

溫州江心寺

江心寺新建寺院建筑仍依清乾隆五十四年(1789)的建筑原貌,恢復舊觀。全寺建筑面積達四千平方米。寺分三進:前為天王殿,中奉彌勒、韋馱,兩邊為四天王坐像。門口寺額“江心寺”三金字為趙樸初先生所書,面向圓通殿檐下懸掛“三洲感應”匾額,為湖洲譚建丞所書。兩側配以鐘、鼓樓,東廂廊為“三畏堂”。西廂廊為“去來齊”。中為圓通殿,殿額亦是趙樸初先生所書,下檐為當代書法家沙孟海題“江山福地”四大字。正中供奉香樟木雕成的觀世音坐像,總高八米,兩邊侍立善財、龍女。兩旁靠壁塑三十二應身像,上懸顧延龍先生“慈航普航”四篆字。正殿內外的對聯都是當代書法家所寫,如蘇淵雷、林劍丹、沈定庵、徐無聞、劉江、郭仲選等。后進三圣殿,中供三圣立像,有弘一法師“極樂莊嚴”四字真跡。“三圣殿”三字由老書法家張鵬翼先生所書。

江心寺聲名遠播,在海外影響很大,遠在南北朝時,西域高僧諾巨那尊者來到這里結茅而居。江心寺素傳臨濟宗風,唐宋時遠傳日本、新羅(朝鮮)。唐朝即有日本高僧慧運、圓珍,宋有義介、義尹與新羅的紹明,元有祖能及明朝的清啟,都是為法忘軀,相繼渡海來此尋師訪道,與江心寺僧眾發六和的優良傳統同參共學,江心寺也派了大休、宗覺、子曇等前往日本、新羅參學,對中日、中朝兩國的文化交流起了良好的作用。現在每年接待國外來賓如新加坡、日本、美國、加拿大、韓國和法國等不下數千人次。

江心寺高僧輩,如宋朝的青了,明朝的曇旭、日庵、正庵,清朝的大云、中川、通榛以及民國的弘一等,都是大開慧悟、弘法利生、博學鴻詞、著書立說、博古通今、詩文并茂、興建佛剎,對佛教事業做出了卓越貢獻的高僧。青了(1088-1151年)全名為“真州長慮真歇青了禪師”,謚號“悟空禪師”,俗姓雍,四川左綿人。宋高宗紹興七年(1137),受詔由普陀山來主持普寂、凈信兩寺寺務。青了擔任龍翔、興慶寺住持后,見兩寺隔水相望,東西對峙,就親率僧眾簣土壘石,填塞兩嶼之間湍急川流,使兩島連為一體,并在中川新基興建“中川寺”。

將中川、龍翔、興慶三寺融為一體,宋高宗賜名為“龍翔興慶禪寺”。因其立在照江之中,俗稱“江心寺”,并沿習至今。當時禪風興盛、規模宏大、香火鼎盛,一直延續至清末民初。大云禪師(1634-1685年)任住持時,于康熙十九年(1680)重建江心寺大雄寶殿及左右配殿,并開堂說法,使香火重新興盛,“緇素云集,法筵之盛,譽滿東南”。在庵法師一方面開堂說法,啟蒙后學,培育僧才;另一方面“丕新佛像,愛置齊田,增添禪室”,“開名山之面目,復法苑之規模;千年香界重新,一郡靈區又振”。他圓寂后,乾隆皇帝旨謚號為“醒悟大師”。

江心寺一帶殿堂林立,亭閣密布,景點眾多,有謝公亭、澄鮮閣、文公祠、浩然樓,一片古老的建筑群,排列齊整,蔚為壯觀。樟、榕、松、柏,古木參天;珍禽異鳥,樓息其間;奇花異草,光彩奪目;花香鳥語,四時如春;江流浩蕩,四面煙波;聳翠流丹,空水澄鮮,遠看恰像一艘巨輪停泊在江中。江中東有象巖,石色皎潔;西有獅巖,石色青翠,素有“江天佛國”之美稱。東晉著名詩人謝靈運任永嘉(溫州)太守期間,與西域高僧諾巨那尊者交往甚密,常來島上游歷,寫下了“亂流趨正統,孤嶼媚中川。云日相輝映,空水共澄鮮”詩句,描繪了江水與孤島、紅日與白云構成的壯麗景色。

孤處小島上的江心寺