蔣培友

第二章 徐浩楷書書作與書論

第一節(jié) 新見徐浩楷書作品與傳世書跡對比分析

徐浩兼善楷書、隸書、行書和草書。書跡主要為碑志,亦傳有墨跡白麻紙行書存世。諸體中以楷書最精,隸書亦為時所重。現(xiàn)分體簡述其代表書跡:

一、今見徐浩最早楷書作品《陳尚仙墓志》

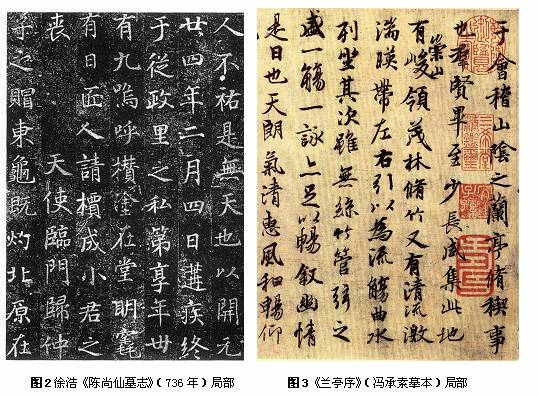

《陳尚仙墓志》(圖2),全稱《唐御史大夫張公故夫人潁川郡夫人陳氏墓志銘》,墓志高72厘米,寬70厘米,文二十五行,滿行二十五字,有界格。書于開元二十四年(736年)二月,是時徐浩僅三十三歲。該志石2003年春,于河南洛陽紅山鄉(xiāng)出土,為迄今發(fā)現(xiàn)徐浩最早書法作品。

該作品有行書筆意,結(jié)體、用筆仍見生澀,與其后期作品相比,略顯瘦勁,有秀潤之氣,含初唐韻致。由此可以窺見徐浩早期書法的風貌,對于研究其書法的取法和變化十分重要。整幅作品,秀雅可愛,結(jié)體疏朗沉著。用筆穩(wěn)重,但缺少后期作品的勁健。

將此墓志作品與唐人臨本王羲之《蘭亭序》相比較,我們會很容易地發(fā)現(xiàn),該時期,徐浩的取法顯然是在追求王羲之所代表的晉韻。該幅作品中的某些字可能就是直接取法于王羲之。比如作品中出現(xiàn)的“陳”、“也”、“陰”、“少”、“之”、“夫”、“為”、“跡”、“長”、“初”、“九”、“月”、“年”、“在”、“不”、“春”、“天”等字就與《蘭亭序》極為相似,并且,該作品中出現(xiàn)的“織”、“終”、“無”等“糹”和“灬”偏旁的字的用筆可以說就是取法于王羲之。①

徐浩該時期的書法,已能從整體氣韻和用筆結(jié)體等方面基本傳達二王氣象了。總體而言,因徐浩書法根于家學,這也表明徐浩家法主要取法二王一脈,并且在二王系書法上下了很深的功夫。

另外,初唐歐、虞、褚、薛諸家的影子,在該作品的用筆和結(jié)體中亦時隱時現(xiàn)。

該作品中多的是亦步亦趨的模仿,個人特征還不明顯。作品的“集字”特征表明,該作品代表的是徐浩繼承和探索時期的作品的面貌。

二、《李峴妻獨孤峻墓志》、《李峴墓志》與《大證禪師碑》

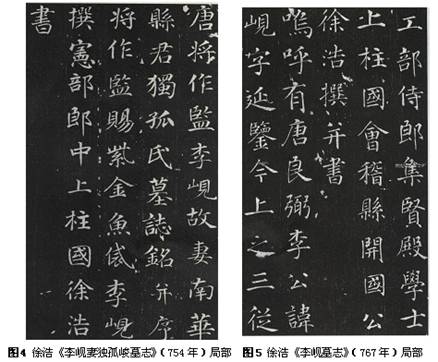

《李峴妻獨孤峻墓志》(圖4)和《李峴墓志》(圖5),于2000年同時出土于西安市長安區(qū)郭杜鎮(zhèn),歷代文辭皆未見著錄,現(xiàn)藏于西安市長安區(qū)博物館。《李峴妻獨孤峻墓志》,形方,邊長72.5厘米,三十一行,行三十一字。李峴撰,徐浩書,天寶十三載(754年)刻。《李峴墓志》,形方,邊長91厘米,三十二行,行三十三字,徐浩撰文并楷書,大歷二年(767年)刻。

圖6 徐浩《大證禪師碑》(769年)局部

這兩志石刻工精良,字口清晰。作品用筆沉著勁健,結(jié)體平正。這應該是徐浩楷書作品的佳作。與早期作品《陳尚仙墓志》比,這兩件作品更圓健厚重,既脫去初唐書法常有的瘦硬生澀,又逸韻潛藏。

這兩件作品的用筆,已不再像前一時期那樣,對二王頂禮膜拜、亦步亦趨了。單從結(jié)體而言,甚至可以說,已沒有了二王的影子。結(jié)字則已出現(xiàn)明顯的橫輕豎重的特點,顯得更加平正。用筆中,起筆和收筆極為強調(diào)提按,用筆果斷勁健。其書寫時間前后相距十三年,但是,無論用筆、結(jié)體、章法和整體氣韻,兩者幾乎都無太明顯的差別。也就是說,徐浩該時期書法的風格已較為穩(wěn)定。因此前述二志,應該是徐浩該時期書法的杰出代表。因此,徐浩較為定型的中后期作品,就應該是這兩件墓志的氣象:沉著勁健、逸韻綿遠。

與此相應的還有刻于大歷四年(769年)三月二十四日的《大證禪師碑》(圖6)。此碑全名《大唐東京大敬愛寺故大德大證禪師碑銘》,又名《大證禪師曇真碑》、《曇真碑》、《東京大敬愛寺大證禪師碑銘》,立于河南登封嵩岳少林寺后,已殘。王縉撰,徐浩正書,劉英模勒,屈集臣鐫刻。王昶(乾嘉時期)《金石萃編》記(成于嘉慶十年,即1805):“碑高八尺,廣三尺九寸三分。二十五行,行五十二字。正書。”

從殘存的字跡分析,其用筆結(jié)體與前述兩墓志基本相似。可能是碑文,字跡稍大的緣故,結(jié)體更開張,更平穩(wěn),用筆也略比前兩墓志沉著肯定,愈顯肥勁,然而俊逸之氣略輸。

三、《不空和尚碑》

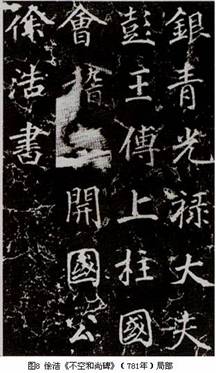

《不空和尚碑》(圖8),全稱《唐大興善寺大德大辯正廣智三藏和尚碑銘》,另有數(shù)名見錄:《不空禪師碑》、《三藏和尚不空碑》、《大辯正廣智三藏和尚碑》、《大興善寺大廣智不空三藏和尚碑銘》,唐嚴郢撰,徐浩書。唐建中二年(781年)十一月十五日立,現(xiàn)藏在西安碑林博物館。《金石萃編》卷一〇二記:“碑高八尺三寸五分,廣四尺一寸八分。二十四行,行四十八字。正書。”

此碑書法點畫沉著厚重,結(jié)字穩(wěn)健,略呈上緊下放之勢。整體以力勝,不求韻致,于有意無意間傳達出遒勁和洞達,真可謂人書俱老。與其中期作品(如,《李峴妻獨孤峻墓志》和《李峴墓志》)相比,用筆愈勁,結(jié)體更寬博,法度也愈謹嚴,清逸之氣漸失,似有凌人之盛氣。

附:徐浩隸書和行書作品評介

徐浩的隸書作品見于著錄的有十數(shù)件,但今能見的僅有他四十幾歲時的作品二件。這應該是其成熟期的隸書作品。

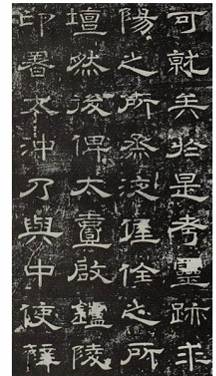

四、《嵩陽觀記》和《張庭珪墓志》

《嵩陽觀記》(圖9),全稱《大唐嵩陽觀紀圣德感應頌》。李林甫撰文,裴迥篆額,徐浩隸書,書刻于唐天寶三年(744年),石高900厘米,寬244厘米,二十五行,行五十三字,藏河南登封嵩陽書院。

唐時多以楷法作隸書。然而,由此碑看,徐浩隸法多以篆入,取法漢碑。勁健而不失飄逸,舒展而不失沉穩(wěn)。趙明誠評說:“其文與事俱不足道,正宜剷去之為名山洗垢,惟是碑為徐定公浩古隸,筆法遒雅,姿態(tài)橫生藝林中以自難廢耳。”(《說嵩》)但是,在當時的大氣候下,徐浩的隸書也難免以受楷法用筆的影響,轉(zhuǎn)折稍硬,挑提欠含蓄。

圖9 徐浩《嵩陽觀記》(744年)局部

圖10 徐浩《張庭珪墓志》(751年)局部

《張庭珪墓志》(圖10),全稱《唐故贈工部尚書張公墓志銘》,徐浩撰并隸書,天寶十載(751年)十月入窆紡山,書寫時間應在此前,有學者認為該志書于天寶五載(746年)②。志形方,邊長80厘米,三十四行,行三十七字。1977年出土于河南伊川縣。

該作品結(jié)體舒展,秀氣四溢。轉(zhuǎn)折自然,挑提含蓄。更重要的是,它是一件小字隸書作品,字幅僅2厘米見方。小字易于得逸韻,而失遒健。但徐浩該作品,卻將逸趣與遒健相對完美的結(jié)合起來了。雖不可與漢碑同類作品相提并論,但是置之有唐隸書杰作中,當不遜其色。

書史記徐浩諸體皆善,除上述楷、隸作品外,其行、草并無確信的作品,僅有傳為徐浩書的《朱巨川告身》留世,可供參考。

五、《朱巨川告身》(傳)

《朱巨川告身》(圖7),元人鮮于樞跋稱,確為徐浩真跡,但亦有學者認為是唐時詔告書手所為,但確為唐人書跡,似無異議。今不詳考,只作參考性評介。

該帖,行楷書于白麻紙上,記書寫時間為,大歷三年(768年)八月,當時徐浩六十五歲。據(jù)《石渠寶笈》(清乾隆八年開始編撰,直到完成,耗時74年,初編成書于乾隆十年,即1745),此帖,長190厘米,高27厘米,三十四行,共計二百三十七字。有鮮于樞(1246-1302)、張可與、張晏、董其昌(1555-1636)等題跋。蓋有“紹興”、“軍司馬印”、“韓世能印”、“馮銓之印”等鑒藏印數(shù)十方。曾經(jīng)宋朝紹興內(nèi)府,元朝鮮于樞、張斯立,明朝韓世能(1528—1598),清朝馮銓(1595-1672)、梁清標(1620—1691)以及清乾隆、嘉慶、宣統(tǒng)內(nèi)府收藏,現(xiàn)藏于臺北故宮博物院。

作品結(jié)體平正謹嚴,用筆沉著、穩(wěn)健,鋒藏畫中,力透紙背。整體行氣貫注,于肥勁中潛藏清逸之氣,與徐浩該時期的作品在氣象上相合。

第二節(jié) 徐浩楷書分期

隨著徐浩作品的不斷面世,尤其是近年其早期楷書作品(如《陳尚仙墓志》等)的出土,研究徐浩書法的源流和分期有了更充分的史料。上文在對各作品進行評析時已指出了作品分別代表的時期,此處不再過多分析,而主要基于楷書,對徐浩書法作初步分期。③

一、求索期

從《陳尚仙墓志》可以看出,徐浩該時期的作品并不成熟,具有“集字”的特點,因此在書寫該墓志后應該還有一個較長的形成其個人風格的時期。因史料不夠充分,無法準確地指明,徐浩形成自己的個人風格到底在什么時候,但從其四十多歲書寫的《嵩陽觀記》和《張庭珪墓志》來看,雖二者同為隸書,書法風格亦稍有差異,但是結(jié)體都已較為為平正,用筆沉著,通篇遒雅可愛,也就是說,這兩件作品已具有了風格成熟的特點。徐浩四十幾歲時仍在嘗試變化自己的風格,顯然,這種嘗試,已不再是對風格的苦苦尋求,而是在風格已基本定型的前提下追求更加豐富的表現(xiàn)力的一種嘗試。因此,四十歲前,大致應是徐浩書法的求索期,該時期的楷書作品的風格當與《陳尚仙墓志》相似,還有時風的影子。

二、成熟期

徐浩的書法成熟于其四十歲以后。在他書法風格成熟后的幾十年中,雖然總體風格相對統(tǒng)一,但不同的作品也存在些許區(qū)別。(從《李峴妻獨孤峻墓志》、《李峴墓志》和《大證禪師碑》可以看出這些特點。)這些作品統(tǒng)一的風格特征就是:沉著勁健、逸韻綿遠。這種風格,與他在《論書》中所陳述的“藻曜而高翔”的“書之鳳凰”的追求,是一致的。這一時期的作品,應該是徐浩書作的精品,它們準確地傳達了徐浩的審美追求,也符合當時人們的審美需要,因此,該時期的作品為時所重。

這個時期持續(xù)了多久呢?下一部分確定成熟期與總結(jié)期的分界點的分析中,將給出一個有關(guān)該問題的參考答案。

三、總結(jié)期

現(xiàn)在還沒有標志其風格轉(zhuǎn)變的書作現(xiàn)世,我們還不能十分準確地界定,其風格成熟期和總結(jié)期。但是,遒勁洞達的《不空和尚碑》的氣韻顯然與《李峴妻獨孤峻墓志》和《李峴墓志》相異,甚至,也與《大證禪師碑》有很大差別。因此,其風格由成熟期轉(zhuǎn)向總結(jié)期,應該在其七十歲前后,至少我們不能把《不空和尚碑》與《李峴妻獨孤峻墓志》、《李峴墓志》和《大證禪師碑》歸于一律。現(xiàn)在還沒有間乎其間的過渡性作品現(xiàn)世。我們只好從其它典籍記載來進行分析推斷,雖然這種推斷可能是不十分準確的,權(quán)作參考。

宋董逌(靖康年間在世)《廣川書跋》評立于大歷八年(773年)正月徐浩正書的《開河碑》:“書法該備而尤妙于它石,知其法度所從來遠矣。”又評徐浩題于大歷十三年(778年)的《題寶林寺詩》:“余評此詩未有工處,特以書貴。季海書名唐世,而此石乃公平生書在一二間,不得不尚。”這些評價,與世人重其《不空和尚碑》,異曲而同妙。因此,《開河碑》、《題寶林寺詩》等碑的風格與《不空和尚碑》相似,不會有多大問題。另黃庭堅《山谷題跋》卷四有《書徐浩題經(jīng)后》稱:“季海暮年乃更擺落王氏規(guī)摹自成一家。”這也說明徐浩楷書的總結(jié)期應該在其暮年。④

綜上所述,徐浩書法的風格成熟期和總結(jié)期的分界,可能在其出貶明州別駕前后,也就是他七十歲左右。與成熟期相比,總結(jié)期作品應該是:勁健而力盛,韻致稍欠。這時期的作品,能更好地與盛、中唐風氣相應和,使其得以與顏真卿齊名。中唐習書者多得法于“顏、徐”該類風格的作品。

需要說明的是,沒有證據(jù)和跡象表明徐浩的書法有突變的情況出現(xiàn),應該說他書法的轉(zhuǎn)變,是漸進的,這樣的分期,只是根據(jù)其不同時期作品的差別而作的簡單分類而已。不過,這樣分期,可以幫助我們較容易地把握其書風轉(zhuǎn)變的大致時間,為分析與此相關(guān)的問題鋪平道路。

第三節(jié) 徐浩對唐楷法度的總結(jié)及其相關(guān)書論思想

徐浩的楷書為唐代楷書走向高峰作出了重要貢獻,與顏真卿比較而言,顏真卿當為唐代楷書風氣的開創(chuàng)者,而徐浩則是盛、中唐楷書的開拓者。[1]然而,在盛、中唐時期影響甚大的徐浩似乎已被淡忘,有關(guān)徐浩書法的研究不多,對徐浩書論的研究則更少。研究徐浩書論在其當世的價值及其當下意義,可以輔助徐浩楷書成就及相關(guān)方面研究的推進。

一、徐浩書論著述簡述

徐浩的書論,見于晚唐書法理論家張彥遠的《法書要錄》,共有兩篇:《古跡記》和《論書》。《新唐書·藝文》卷六十三志第四十七,記載徐浩著述有《書譜》、《古跡記》各一卷和《廣孝經(jīng)》十卷,但僅載其題目,不知其詳。《宋史·藝文志》記徐浩有《書譜》和《畫譜》各一卷。余紹宋(1882-1940)先生在《書畫書錄解題》中案:“朱長文《續(xù)書斷》‘徐浩’下云:‘又著書譜一卷,恨未見之。’是此書在宋時已鮮見矣。”[2]宋代朱長文《墨池編》也錄有徐浩書論一篇,題為《書法論》內(nèi)容與張彥遠《法書要錄》中《論書》一文大體相同,僅于文后多一段文字。清代王原祈(1642-1715)等編《佩文齋書畫譜》卷五亦載徐浩《論書》一篇,文與張彥遠所記無異。

《宣和書譜》記徐浩“浩父嶠之,善書,初以法授浩,浩益工,撰《法書論》一篇,為時楷模”[3],又記“嘗作《書法》以示子侄,盡述古人積學所致,真不易之論”[4]。余紹宋先生在《書畫書錄解題》卷三的“論書”一條中稱:“《宣和書譜》謂徐浩‘撰《法書論》一篇,為時楷模’,當即此編。又云:‘嘗作《書法》以示子侄,盡述古人積學所致,真不易之論。’似季海于此編外尚有言書法之書,特不知何名耳。”[5](注:標點為筆者所加)桂第子先生在譯注《宣和書譜》時稱:“此《書法》與前述《法書論》,應同指一文。”[6]由此可見,學界對《宣和書譜》提及的徐浩書法論著的種類是有分歧的。一種觀點認為文中所及書論為兩篇獨立的文章,另一種觀點認為同為一文。從《宣和書譜》中有關(guān)敘述來看,文中提及的徐浩書論,為不同的兩篇的觀點更準確,因為如若是一篇,后文提到時可以直接指稱就行了,為何還要說“嘗作《書法》以示子侄”?并且,前后兩處對徐浩書論的內(nèi)容和評價顯然是不同的,因此我們贊同前一種觀點,認為《法書論》應與后文所言書論文章各為一篇。

從各種著述記錄來看,徐浩有關(guān)書法的論述有數(shù)種,但現(xiàn)在還能見到的僅有今題為《論書》的短文和《古跡記》兩篇。根據(jù)余紹宋先生在《書畫書錄解題》的觀點,《古跡記》寫于徐浩歿前不久,主要記述當時法帖收集的情況,它對于研究唐代法帖流傳的歷史,有十分重要的參考價值。《論書》的成文時間不清楚,但是根據(jù)文章內(nèi)容來看,應該是徐浩中年以后的作品,《論書》一文,較為全面地反映了徐浩的書法思想,值得我們深入探討。

二、徐浩《論書》探微

徐浩《論書》一篇不長,為了論述方便,全引于下:

《周官》內(nèi)史教國子六書,書之源流,其來尚矣。程邈變隸體,邯鄲傳楷法,事則樸略,未有功能。厥后鐘善真書,張稱草圣,右軍行法,小令破體,皆一時之妙。近世蕭、永、歐、虞頗傳筆勢,褚、薛已降,自《鄶》不譏矣。然人謂虞得其筋,褚得其肉,歐得其骨,當矣。夫鷹隼乏彩,而翰飛戾天,骨勁而氣猛也。翚翟備色,而翱翔百步,肉豐而力沈也。若藻耀而高翔,書之鳳凰矣。歐、虞為鷹隼,褚、薛為翚翟焉。歐陽率更云,蕭書出于章草,頗為知言,然歐陽飛白,曠古無比。

徐浩自言:余年在齠齔,便工翰墨,力不可強,勤而愈拙,區(qū)區(qū)碑石之間,矻矻幾案之上,亦古人所恥,吾豈忘情耶!德成而上,藝成而下,則殷鑒不遠,何學書為?必以一時風流,千里面目,斯亦愈于博弈,亞于文章矣。初學之際,宜先筋骨,筋骨不立,肉何所附?用筆之勢,特須藏鋒,鋒若不藏,字則有病,病且未去,能何有焉?字不欲疏,亦不欲密,亦不欲大,亦不欲小。小促令大,大蹙令小,疏肥令密,密瘦令疏,斯其大經(jīng)矣。筆不欲捷,亦不欲徐,亦不欲平,亦不欲側(cè)。側(cè)豎令平,平峻使側(cè),捷則須安,徐則須利,如此則其大較矣。

張伯英臨池學書,池水盡墨,永師登樓不下,四十馀年。張公精熟,號為草圣;永師拘滯,終著能名。以此而言,非一朝一夕所能盡美。俗云:“書無百日工。”蓋悠悠之談也。宜白首攻之,豈可百日乎![7]

從文意看,徐浩《論書》主要講了三大方面的問題:其一,關(guān)于書法源流;其二盛、中唐書法的審美標準;其三,學書的態(tài)度和方法。

(一)“破體”定名⑤

徐浩關(guān)于書法源流的論說,多襲陳言,不足為貴,但是,他提出的“鐘善真書,張稱草圣,右軍行法,小令破體,皆一時之妙”,卻不容忽視。首先,他較早(今天可見的資料中是最早)⑥提出了“破體”的概念,為王獻之(344-386)的創(chuàng)新之體找到了一個較合適的名稱。其次,徐浩將鐘繇(151-230)、張芝(?-192)、王羲之(303-361,或321-379)、王獻之并提,反映出初唐李世民的“尊羲貶獻”論,到徐浩之時,已不太盛行,王獻之又回到了他應有的地位。⑦

所謂破體書法,就是在同一書法作品中打破字體的界限,有機融合各種字體而創(chuàng)造出的皆具各體特點的新體勢的總稱。由于進行破體書法創(chuàng)作的書家的取向不同,相互融合的字體有異,因此,所謂的“破體”實際是一個類指概念,它們共同的特點是各體交融,形成有機整體。一直以來,在民間非正式場合以便捷為目的的書寫,就存在某些自然而非自覺的打破書體界限的書寫行為,從出土的西晉樓蘭殘紙或簡牘中,可以見到這種書寫現(xiàn)象的端倪,它們可以說是破體書法的自然源泉。而書法史意義的“破體”則是書法家有意識地借鑒民間書寫中的破體現(xiàn)象,將其雅化,而創(chuàng)造出的新的體勢。

在書法史上,有不少書法家進行破體書法的探索和創(chuàng)作,取得了一定成就,使破體書法成為書法創(chuàng)新的途徑之一。最早進行破體書法探索并取得杰出成就的書法家當數(shù)王獻之。王獻之的“破體”到底是什么模樣?王獻之《十二月帖》,就是“破體”的代表作。作品開篇“十二月”三字,用筆和結(jié)字雖然都甚是規(guī)矩,但是通過字勢的倚側(cè),使這三字氣韻通暢,與整篇和諧交融。從結(jié)體和用筆來看,大多數(shù)的字運用的是行書的結(jié)體方式,但通篇則多為草法,用筆連綿,如第二行幾乎字字連屬,但是“不”“相未復”卻是純粹的行書體勢,其它如第三行的“甚省如何”、第四行的“慶等”和最后的“大軍”等處,皆有這樣的特點。確如張懷瓘描述的那樣:“子敬之法,非草非行,流便于草,開張于行,草又處其中間。……有若風行雨散,潤色開花,筆法體勢之中,最為風流者也。”[8]通篇而言,該作行、草并用,整體一氣呵成,深具獻之“一筆書”的特點。從該作品中可以明顯看出,獻之的“非行非草”實際上是行書的草化。這種草化的行書,后來對明末清初傅山(1607-1684)的書法創(chuàng)作影響極大。

有一段時期,王獻之的書法名聲蓋過了其父親王羲之。南朝齊、梁時期的陶弘景(456-536)在于梁武帝(464-549)論書時說:“比世皆尚子敬書,元常繼以齊代,名實脫略,海內(nèi)非惟不復知有元常,于逸少亦然。”[9]這說明,在南朝,王獻之的書名已勝于鐘、王,其書法已經(jīng)被社會廣泛地學習。王獻之的書法在南朝時期受到推崇,與他的破體書法應該有很大關(guān)系。因為,王獻之的書法比鐘繇和王羲之的書法更趨妍美。加之,他的破體書法打破了行、草書的界限,兼行書的流便和草書的抒情,因此,更受到書法家的青睞。到唐代,王獻之的某些言行,在儒學思想為主導的社會里,受到了一定的批評,獻之重于羲之這種風氣才有所改變,但這種改變,并不是王獻之書法本身不受唐人的喜愛,主要是因為李世民出于統(tǒng)治需要獨尊右軍書法而有意貶損王獻之使然。李世民的評價對于王羲之和王獻之的書法史地位定位是決定性的,從此以后,在儒學為指導思想的書法史敘述中,王獻之總是從屬于王羲之——這對王獻之是有些不公的。

徐浩則是較早認識到王獻之的破體書法成就的書法理論家之一。在王獻之創(chuàng)新體后,其成就得到了社會的廣泛承認,但是因當時已有的書體概念都不能很好地指代王獻之的新體,書法史論家在論及王獻之的新體時,都感到很困難。最初唐人李嗣真(?-696)在《書后品》中將王獻之的這種新體書定為“半行草書”[]10。張懷瓘肯定王獻之是“行草之外,更開一門”[11],但他也沒有能找到合適的概念來定義王獻之的新體,只好說是創(chuàng)造了一種“非草非行,流便于草,開張于行,草又處其中間”[12]的新體。后來徐浩改稱為“破體”。因為“破體”一詞更具包容性和準確性,“半行草書”的稱謂便自然被淘汰了,從此“破體”就成為王獻之所創(chuàng)新體書在盛唐以后的稱謂了。徐浩用“破體”一詞來定義王獻之創(chuàng)造的“非行非草”,解決了書法史上一個很棘手的問題。

另外,據(jù)《新唐書》記載:“始,浩父嶠之善書,以法授浩,益工。嘗書四十二幅屏,八體皆備,草隸尤工,世狀其法曰‘怒猊抉石,渴驥奔泉’云。”[13]可見,徐浩本人也是破體書法的踐行者。可惜我們現(xiàn)在已無法再見到徐浩“怒猊抉石,渴驥奔泉”,“八體皆備,草隸尤工”的破體杰作了。不過,我們還是可以從比徐浩稍晚的顏真卿傳世的大量破體書法作品中考察盛、中唐破體書法探索的盛況。顏真卿是唐代破體書法探索的重要代表,他的破體書法將楷、行、草三體有機融合,使破體書法發(fā)展到今文字中形體差別最大的楷書和草書相互融合的階段,將王獻之的行、草破體,推進了一大步。其破體書法的代表作當為《裴將軍詩》⑧(約772年)、《修書帖》(756年)、《守政帖》(767年)、《廣平帖》(778年)等。宋、遼、金時代對顏真卿的破體風格進行了繼承,金人任詢(1133-1204)的破體作品《杜甫詩古柏行》,元代楊維禎(1296-1370)的《鏡庵募緣疏》等破體書法作品,就是直接繼承了《裴將軍詩》的風格。到明代,書法家、書法理論家趙宧光(1559-1629),從理論上對破體進行了闡發(fā)和總結(jié),并且對破體書法進行了實際的探索,將草書筆法與篆書結(jié)合,創(chuàng)“草篆”一門,將破體書法推向了古文字與今文字結(jié)合的新階段。其后傅山、鄭板橋(1693-1765)、高鳳翰(1683-1748)、吳昌碩(1844-1927)等將破體發(fā)展到各體兼融,筆法互參的新境界。

(二)“藻耀而高翔”的提出

關(guān)于盛、中唐書法審美思想,徐浩提出了“藻耀而高翔,書之鳳凰”的觀點,有人認為無甚新意。另外,徐浩關(guān)于書法學習的態(tài)度和方法的論述,受到的消極評價也最多。有人認為,徐浩說“小促令大,大蹙令小……”,是“布算子”,是非藝術(shù)的技術(shù)性規(guī)范;也有人認為,徐浩將“德”置于“書”之上的藝術(shù)觀是儒家功利思想的反映;還有人認為,徐浩所說“余年在齠齔,便工翰墨,力不可強,勤而愈拙”,與后文“宜白首攻之,豈可百日乎”是矛盾的。[14]

在面對古人的觀點時,我們應該盡可能地將其放在當時的語境下進行評價,不宜用今人的觀念去評判古人的觀點。對徐浩的書論的考察和評價也是這樣。徐浩生活在盛唐和中唐,他是沒辦法跳出時代去談他的書法觀點的,我們也不應該要求他超越時代。徐浩《論書》主要是針對楷書而言的,要準確評價徐浩書論的價值,我們有必要回顧一下唐代楷書的轉(zhuǎn)變歷程。

唐代楷書是在六朝和隋代楷書的基礎上發(fā)展的。六朝時期的書法就逐漸融合,到隋代,南北融合已十分明顯。初唐書法(尤其是楷書)仍然在按照南北融合的趨勢發(fā)展,由于國家統(tǒng)一、社會穩(wěn)定以及社會生活的需要,書法南北融合的趨勢加快,到褚遂良時,南北書風完美結(jié)合,初步形成唐代楷書的體貌。在統(tǒng)治者的提倡和踐行下,初唐書法形成瘦硬和中和為尚的風氣。到盛、中唐時期,隨著社會審美風尚向肥美轉(zhuǎn)變,書法也由追求瘦勁向追求肥健轉(zhuǎn)換。杜甫(712-770)在其《李潮八分小篆歌》中談到“書貴瘦硬方通神”[15],似乎在呼吁書法審美回到初唐的瘦硬,反映出當時書法有過分追求肥美使書法失卻勁健骨氣的危險的事實。但是,盛、中唐的社會現(xiàn)實顯然與初唐不同,自然有不同的審美需求,杜甫這種脫離具體社會審美背景的言論,顯然只能是一廂情愿的單相思而已。與杜甫的空論不同的是,徐浩提出“藻耀而高翔”的觀點,準確把握到了當時的審美脈絡,對癥地開出了方子,對于改變當時追求肥美的風氣應該是有積極的指導意義的。徐浩倡導的這種既追求肥厚又注重勁健的審美思想,符合當時審美風尚,是現(xiàn)實而恰當?shù)摹?/p>

確實,徐浩“藻耀而高翔”的審美思想,并非獨創(chuàng)。在分析徐浩的文學修養(yǎng)一節(jié),我們也談到,這是受到劉勰《文心雕龍》和當時文學理論影響的產(chǎn)物,但是,徐浩的這一思想對矯正追求肥厚的風氣,的確大有裨益。

(三)唐楷法度原則的總結(jié)

人們常常提到的“唐尚法,宋尚意”[16],主要是從唐代的楷書和宋代的行書著眼的,唐代在楷書上取得的成就是唐代書法對書法史貢獻的重要方面。唐代楷書名家對楷書法度的探索則逐步堆砌起了書法史上楷書的高峰。徐浩在楷書上的探索及其書論中總結(jié)的經(jīng)驗,對唐代楷書法度的完備是有開拓性作用的。徐浩提到的書法用筆,結(jié)體和章法問題,實際上是唐代楷書法度的規(guī)范化要求的體現(xiàn),因為,在唐以前,魏晉南北朝時期流傳下來的名家書法作品多為手札或卷冊,以行書和草書為多,楷書多是小楷。唐代承接六朝和隋代風氣,楷書成為書碑的主要書體,前人留下來的小楷筆法和結(jié)體必須經(jīng)過改造和加工,才能敷以運用,因此晉人追求韻致形成的結(jié)體因勢成形大小一任自然的法式,顯然不能滿足唐人樹碑立傳追求廟堂之氣的要求,所以,徐浩總結(jié)的藏露、大小、疏密、徐捷、平側(cè)等原則,實際都與唐代楷書要體現(xiàn)莊重的廟堂氣勢的需要和追求相聯(lián)系。我們不能一方面褒揚唐代楷書的正大氣象,一方面又批評當時楷書法度的探求者為法度的精確傳達所作的總結(jié),將他們總結(jié)的原則視為非藝術(shù)的技術(shù)性要求。事實上,唐代以前也有人在作類似的嘗試,也有類似的總結(jié),傳為王羲之作的《筆勢論十二章》中就有類似的觀點:“分間布白,上下齊平,均其體制,大小尤難。大字促之貴小,小字寬之貴大,自然寬狹得所,不失其宜。”[17]然而,所謂的“布算子”實際是并不是指“小促令大,大蹙令小……”,而是說筆畫的變化不豐富。在傳為王羲之作的《題衛(wèi)夫人〈筆陣圖〉后》和《筆勢論十二章》中皆有類似表述:“夫欲書者,先乾研墨,凝神靜思,預想字形大小、偃仰、平直、振動,令筋脈相連,意在筆前,然后作字。若平直相似,狀若算子,上下方整,前后齊平,便不是書,但得其點畫耳。”[18]后面談到,鐘繇弟子宋翼(晉太康中在世)書一波常三過折筆等等,皆是從筆畫內(nèi)的變化豐富性著眼,而非指字的大小安排。傳為王羲之作的《題衛(wèi)夫人〈筆陣圖〉后》和《筆勢論十二章并序》這兩篇文章的偽托時間應該早于孫過庭時,因為孫氏書譜中就有認為系偽作的評價,⑨因此,至遲初唐就有人在探討相關(guān)問題了,徐浩只是對此問題進行了強調(diào),并將其用之實踐,并形成盛、中唐及以后的唐代楷書規(guī)范而已。從徐浩、顏真卿等楷書名家的作品中我們可以清楚地看到,這些原則被廣泛接受的狀況。

誠然,徐浩書論提出這些原則,只是經(jīng)驗性的,沒有能夠從理論層面進行闡釋,似為缺憾,但是,這種缺憾不僅僅是徐浩書論所獨有,它實是中國古代書論的普遍特點!而且,思想史研究的學者已經(jīng)注意到,盛、中唐知識和思想界存在一種趨勢,就是知識逐漸教條化和簡化,思想趨向裝飾和表面,而規(guī)則的制定和總結(jié)正是社會生活的要求和表現(xiàn)。[19]從這一意義來看,徐浩有關(guān)楷書技法的總結(jié)所表現(xiàn)出來的缺陷,也是當時的“集體無意識”。

(四)德、藝關(guān)系

徐浩所言“德成而上,藝成而下”,是當時的普遍觀念,徐浩個人是不可能超越那樣的時代風氣的。唐代門閥制度削弱后,士人可以通過科舉等方式走上仕途,提升社會地位。雖然,唐朝學校體制中有書學一科,招收八品以下官家子弟和普通民家子,[20]唐朝科舉中有“明字”一科,但是“明字”得職的品級為九品下,主要是從事文書的抄寫等工作的低級小吏,升遷機會很小,仕途并不光明,一般士人都不取此途進仕,唐時士人進仕多取“進士”和“明經(jīng)”兩科,尤以進士為貴。另外,《新唐書》卷四十五《選舉志》中記載,唐朝官員任用中有“身、言、書、判”原則,但是,當時仕途升遷的首要條件是能寫儒家道德和思想為指導的詩文,相比之下,書法當然不是士人首要追求的技藝,他們主張讀圣賢文章、修儒家道德的言行當然就容易理解了。更重要的是,在“安史之亂”后,受到重創(chuàng)的唐代社會在各方面都發(fā)生了不同程度的改變。《舊唐書》卷一一一《房琯傳》中記載,乾元元年(758年)六月肅宗罷免房琯(697-762)及同黨的詔書中就稱:“黜華去薄,方啟至公之路。”另,《舊唐書》卷十《肅宗本紀》記載:“(上元二年,761年)制:朕獲守丕業(yè),敢忘謙沖,欲垂范而自我,亦去華而就實。”這都表明肅宗要改變前朝浮華的風氣的態(tài)度。[21]從思想層面看,自信、開放的盛唐,各種思想交匯,但在遭受“安史之亂”的重創(chuàng)之后,唐代逐漸失卻了往日的自信與開放,在盛唐思想交匯中被沖淡的儒學又被統(tǒng)治者重視起來。儒學的治世思想正符合了唐朝統(tǒng)治階級想要恢復盛唐輝煌的要求,因此,儒學的致用思想被大力提倡,官吏的務實精神被鼓勵。社會思想層面的改變必然影響到藝術(shù)審美思想,書法這一與當時致用的社會生活緊密聯(lián)系的藝術(shù)形式,自然會隨之發(fā)生相應的轉(zhuǎn)變。從《論書》的內(nèi)容上看,它應該是徐浩中年以后寫成的,也就是說,可能在“安史之亂”后社會現(xiàn)實和思想都發(fā)生了較大的轉(zhuǎn)變的情況下成文。這樣一來,徐浩這樣一位為官四朝“寵遇罕與為比”的朝官書法家,提出“德成而上,藝成而下”的觀點就是自然的了。我們能苛求古人嗎?!

“余年在齠齔,便工翰墨,力不可強,勤而愈拙”和后文“宜白首攻之,豈可百日乎”是否是矛盾的呢?從文意看,“余年在齠齔,便工翰墨,力不可強,勤而愈拙”,只是在為后文“德成而上,藝成而下”作鋪墊而已,而“宜白首攻之,豈可百日乎”是從書法學習的功夫上而言,強調(diào)書法不可以“速成”,由量到質(zhì)的轉(zhuǎn)換,需要時間的積累。因為這兩處的語境不同,顯然是在談兩個不同的話題,所以是不矛盾的,并且“宜白首攻之,豈可百日乎”確實說出了書法學習需要經(jīng)日持久的客觀事實,時至今日,仍不失為至理名言,有極強的現(xiàn)實意義。

徐浩留下的書論不多,但是其《古跡記》的書法史意義(該節(jié)未及詳述)和《論書》中提出的“破體”概念、骨豐力健的審美思想以及對唐代楷書法度的總結(jié),對當世和今天都有一定的意義,值得我們更深入的研究。

本章引文及參考文獻:

① 當時徐浩不一定能親見《蘭亭序》或其臨本,但《懷仁集王圣教序》拓本是可得而觀之的,《懷仁集王圣教序》中選取了《蘭亭序》中的相關(guān)字。為比較方便,今取《蘭亭序》來與徐浩相關(guān)作品作對比。

② 張又棟先生在《書法創(chuàng)作大典》中稱,此志書于天寶五年(746年)。詳見《書法創(chuàng)作大典》,新時代出版社, 2001版,第203頁。

③ 殷蓀先生的《徐浩論》一文,通過對著錄徐浩作品文獻的分析,亦對徐浩書法進行了分期。其主要觀點為:四十歲之前為徐浩書法經(jīng)驗積累階段,四十一歲到五十一歲為其書藝走向精熟階段,五十二歲以后為有非凡成就的特定階段。因當時徐浩存世作品不多,早中期作品缺失,所以他主要采取分析文獻的方法對徐浩書法進行分期,也實屬無奈。今有新材料出土,徐浩各時期的作品都可見到,這樣一來,對徐浩書法(尤其是楷書)進行重新分期就顯得可能而必要了。

④ 見朱關(guān)田先生《唐代書家年譜》卷五,第301頁。

⑤ 關(guān)于破體書法的源流及發(fā)展,請參閱侯開嘉、蔣培友共同署名發(fā)表于“第六屆中國書法史論國際研討會(香港)”的論文《論破體書法的緣起和發(fā)展》,詳見文物出版社2007年11月版《第六屆中國書法史論國際研討會論文集》。

⑥ 1989年版《辭海》在解釋破體時,稱張懷瓘《書斷》中提出“破體”一詞,但閱遍上海書畫出版社和華東師范大學古籍整理室編寫的《歷代書法論文選》所收張懷瓘有關(guān)文章,并沒見到該引文,故不取《辭海》說法。

⑦關(guān)于王獻之在唐代地位的變化,尊師侯開嘉先生發(fā)表于2007年首屆中國書壇蘭亭雅集論壇上的文章《王獻之遭遇唐版朝》有詳盡論述,請參閱中國美術(shù)學院出版社2007年10月版《首屆中國書壇蘭亭雅集蘭亭論壇論文集》。

⑧關(guān)于《裴將軍詩》是否為顏真卿的作品,素有爭議,但是清代王澍、何紹基及近人沙孟海等人的考述,認為卻系魯公杰作,今取該說。詳細論述請參見侯開嘉、蔣培友共同署名發(fā)表于“第六屆中國書法史國際研討會(香港)”的論文《論破體書法的緣起和發(fā)展》。

⑨ 余紹宋先生的《書畫書錄解題》和陳滯冬先生的《中國書學論著提要》(成都出版社,1990年6月第一版)對此皆有詳細論述,請參閱。

注釋:

[1]蔣培友.面對新材料的思考:再論徐浩書法分期與書史地位J. 黑龍江哈爾濱:書法賞評,2007,(1):32-35.

[2]余紹宋.書畫書錄解題Z.北京:北京圖書館出版社,2003: 616.

[3](宋)佚名,桂第子(譯注). 宣和書譜Z. 潘運告主編.中國書畫論叢書Z .湖南長沙:湖南美術(shù)出版社,1999:63.

[4](宋)佚名,桂第子(譯注). 宣和書譜Z. 潘運告主編.中國書畫論叢書Z .湖南長沙:湖南美術(shù)出版社,1999: 63.

[5]余紹宋.書畫書錄解題Z.北京:北京圖書館出版社,2003:249.

[6](宋)佚名,桂第子(譯注). 宣和書譜Z. 潘運告主編.中國書畫論叢書Z .湖南長沙:湖南美術(shù)出版社,1999:64.

[7](唐)徐浩. 論書A. 上海書畫出版社,華東師范大學古籍整理研究室. 歷代書法論文選C.上海:上海書畫出版社,1979:275.

[8](唐)張懷瓘. 書議A. 上海書畫出版社,華東師范大學古籍整理研究室. 歷代書法論文選C.上海:上海書畫出版社,1979:149.

[9](南朝)陶弘景. 與梁武帝論書啟A. 上海書畫出版社,華東師范大學古籍整理研究室. 歷代書法論文選C. 上海:上海書畫出版社,1979:70.

[10](唐)李嗣真. 書后品A. 上海書畫出版社,華東師范大學古籍整理研究室. 歷代書法論文選C.上海:上海書畫出版社,1979:135.

[11](唐)張懷瓘. 書議A. 上海書畫出版社,華東師范大學古籍整理研究室. 歷代書法論文選C.上海:上海書畫出版社,1979:148-149.

[12](唐)張懷瓘. 書議A. 上海書畫出版社,華東師范大學古籍整理研究室. 歷代書法論文選C.上海:上海書畫出版社,1979:148-149.

[13]耿相新,康華.標點本二十五史(五)隋書、舊唐書----舊唐書Z.河南鄭州:中州古籍出版社, 1996:744.

[14]陳方既,雷志雄. 書法美學思想史M. 河南鄭州:河南美術(shù)出版社,1994:237-240.

[15](唐)杜甫. 李潮八分小篆歌A. 蔣邦澤 選注. 歷代詠書詩三百首C.重慶:西南師范大學出版社,1998:44.

[16](清)梁巘. 評書帖A. 上海書畫出版社,華東師范大學古籍整理研究室. 歷代書法論文選C.上海:上海書畫出版社,1979:575.

[17](晉)(傳)王羲之. 筆勢論十二章A. 上海書畫出版社,華東師范大學古籍整理研究室. 歷代書法論文選C.上海:上海書畫出版社,1979:33.

[18](晉)(傳)王羲之. 題衛(wèi)夫人<筆陣圖>后A. 上海書畫出版社,華東師范大學古籍整理研究室. 歷代書法論文選C.上海:上海書畫出版社,1979:26-27

[19]葛兆光,中國思想史(第二卷)M.上海:復旦大學出版社,2004:9-40.

[20]范文瀾.中國通史簡編(修訂本第三編第一冊)M.北京:人民出版社,1965:98.

[21]傅紹良.唐代諫議制度與文人M. 北京:中國社會科學出版社,2003:138-139.

發(fā)布日期:2008-10-16