王國偉

農(nóng)歷己丑年又到了,想起了幾張以牛為題材的名畫,頗值得回味一下。

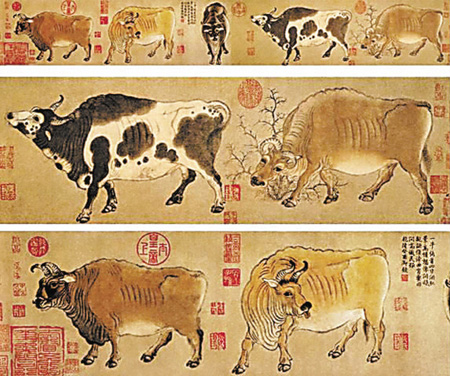

韓滉《五牛圖及局部》

想到的第一幅關于牛的畫當然是1300年前唐代畫家韓滉的《五牛圖》,這也是目前所見最早作于紙上的繪畫。畫中五牛,形象各異,姿態(tài)迥然,或俯首或昂頭,或行或駐,活靈活現(xiàn),似乎觸手可及。中間一牛完全畫成表現(xiàn)難度極大的正面,視角獨特,顯示出畫者高超的造型能力和深厚的美術(shù)素養(yǎng)。畫者以簡潔的線條勾勒出牛的骨骼轉(zhuǎn)折,筋肉纏裹,渾然天成;筆法練達流暢,線條富有彈性,力透紙背;刻畫精準且不失強烈的藝術(shù)表現(xiàn)力。尤其值得稱道的是,五牛皆目光炯炯,深邃傳神,將牛既溫順又倔強的性格表現(xiàn)得淋漓盡致。畫者著重刻畫牛的眼睛及眼眶周圍的皺紋,還用尖細勁利的筆觸細心描繪了五牛眼眶邊緣的睫毛,通過細節(jié)的刻畫,把每頭牛獨具的個性加以強調(diào),使它們鮮明地顯示出各自不同的神情。觀者分明能感覺到這五頭牛不但有生命、有情感,而且有各自不同的內(nèi)心世界,這是人格化了的五牛。

循著中國卷軸畫從右到左的習慣展開觀賞,五頭牛列為一行,似乎緩步行走于田壟之上。右邊的第一頭牛,把路旁一叢小草咬了一口,正咀嚼得津津有味,它低側(cè)著頭得意地瞧著觀者,露出一副怡然自得的神態(tài)。第二頭牛則昂起頭向前瞻望,并加快步伐往前趕,似乎是要追上前面的伙伴。第三頭牛卻端端正正地站在畫卷的中央不動,它面向觀眾,張口“哞哞”地叫,好像在呼喚前后面的同伴,又像是對前面的路途和方向發(fā)出疑問。第四頭牛正舉步踟躕,回首顧盼,它半伸著舌頭舐著下嘴喘息著,猶豫著,眼里露出驚奇的神色。最后的第五頭牛,穿上鼻環(huán),帶著纓絡,神色異常嚴肅莊重,緩緩地向畫外的天地走去。五頭牛中每一頭既可獨立成圖,而相互間又能首尾連貫,前呼后應,彼此顧盼,構(gòu)成一個統(tǒng)一的整體。整幅作品完全以牛為表現(xiàn)對象,無背景襯托,造型準確生動,設色清淡古樸,濃淡渲染有別,畫面層次豐富,達到了形神兼?zhèn)渲辰纾焕橹袊L畫史上的神品。

《五牛圖》卷一經(jīng)問世,便成為收藏的熱點。按明朝時的著錄,《五牛圖》卷在北宋時曾收入內(nèi)府,宋徽宗還曾題詞簽字,但這些痕跡都因后人的挖割而不復存在了,只有“睿思東閣”、“紹興”這些南宋宮廷的印記表明它南渡的身世。元滅宋后,大書畫家趙孟頫得到了這幅名畫,如獲巨寶,留下了“神氣磊落、希世明筆”的題跋。到了明代,《五牛圖》卷又陸續(xù)到了大收藏家和鑒賞家項元汴與宋犖的手中。清代乾隆皇帝廣召天下珍寶,《五牛圖》卷被征召入宮,乾隆皇帝非常喜愛,并多次命大臣在卷后題跋。清朝末年,名畫被轉(zhuǎn)到中南海瀛臺保存,但卻在八國聯(lián)軍入侵北京時被掠走。不久,外國掠奪者又將這件國寶賣與香港匯豐買辦吳蘅孫。吳氏收藏一段時間后,由于經(jīng)營不善,瀕臨破產(chǎn),于1958年欲將此件珍寶拍賣,《五牛圖》面臨流失海外之險。這個消息正好被當時活動在香港的“文物秘密收購小組”得知,并及時報告了周恩來總理,根據(jù)周總理指示,經(jīng)過多方斡旋,最后成功地以60000元港幣購回了這件珍寶。至此,這件稀世之珍,輾轉(zhuǎn)流傳1300多年,最后又安全地回到了祖國懷抱,被珍藏在故宮博物院的繪畫庫里。

名畫雖然回歸祖國,但經(jīng)歷了顛沛流離,畫面上蒙滿了塵垢,傷痕累累,更有大小洞蝕數(shù)百處。1977年1月28日,《五牛圖》卷被送到故宮博物院文物修復廠,由裱畫專家孫承枝先生主持修復。經(jīng)過淋洗臟污,畫心洗、揭、刮、補、做局條、裁方、托心等步驟,接著補全了畫心破洞處的顏色,再經(jīng)鑲接、覆褙、砑光等,以宣和式撞邊裝裱成卷。八個月后,驗收的專家組給予了高度的評價,認為圖卷在補配處全色及接筆不露絲毫痕跡,與原畫保持了統(tǒng)一,裱工精良,裱件平整、美觀,達到了較高的裝裱修復水平。裝裱修復完成的《五牛圖》卷舊貌換新顏,名畫重又煥發(fā)生機。

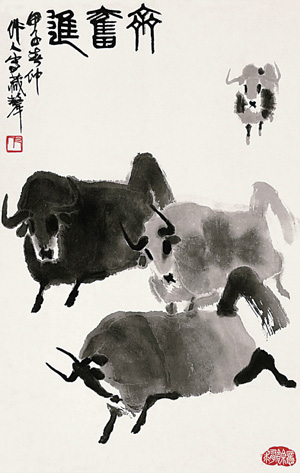

吳作人《牦牛圖》

現(xiàn)代著名畫家吳作人先生的《牦牛圖》也是一幅中國畫精品,與《五牛圖》有著完全不同的味道。吳作人先生走出了傳統(tǒng)的套路,作品題材得以極大拓展,畫中表現(xiàn)的不再是普通的耕牛,而是有雪域精靈之謂的高原牦牛,滲透著一股桀驁不馴的野性,卻又不乏濃濃的人情味;韓滉采用工筆技法至真至微地描繪了樸實的五牛,而吳作人先生用大寫意的表現(xiàn)手法塑造了牦牛的粗獷和野性。《牦牛圖》與《五牛圖》的相通之處是對畫面背景的巧妙布局,《牦牛圖》整幅畫面除四只牦牛外,也是不著一墨,卻給人以冰清玉潔的雪域美景的無限遐想,毫無空虛之感,真正是一幅有著深刻寓意的中國畫作品。兩人手法各異,卻都不約而同地選擇了最為恰當?shù)乃囆g(shù)表現(xiàn)形式,真可謂英雄所見略同!《牦牛圖》題款“齊奮進”更直截了當?shù)攸c明畫旨,寄予了吳作人先生的理想和強烈的時代精神。

牦牛是吳作人先生常畫的題材,他曾經(jīng)說過:“那高原上成群的奔牦,把寂靜的原野,翻騰得云霧迷蒙,使人看了心潮澎湃。奔牦表現(xiàn)出一種強勁的運動感,在它身上體現(xiàn)著奮勇和豪情。畫中牦牛低頭俯沖姿勢,肩部肌肉拱起,前雙腿向前伸,后雙腿向后蹬,尤其牛尾向上撅起,到了中段竟折成銳角,以干凈利落的大筆觸,揮灑出幾個大的墨色塊面,來組成牛的形體,整頭牦牛大致分為濃墨和淡墨兩個層次,幾乎都是黑色的“剪影”,視覺沖擊力極強。《牦牛圖》以書法性的筆墨與造型相結(jié)合,又將人格精神力量與質(zhì)樸生活氣息匯為一體,獨創(chuàng)了清新簡要、剛健遒勁的新風格。吳作人先生作為一個現(xiàn)實主義畫家,他的奔牦蘊涵著深刻的人文精神和作者的情感,反映了他對生活的熱愛和對人格力量的贊美,體現(xiàn)了一種現(xiàn)實主義的時代精神。

李可染《水牛圖》

說到牛畫還不能漏了出自國畫大師李可染先生筆下的《水牛圖》。水牛是南方水田的棒勞力,勤勞樸實,把水牛入畫,同樣是李可染先生的獨創(chuàng)之舉,亙古鮮見,著實讓人耳目一新,如沐清風。《水牛圖》也是采用大寫意的表現(xiàn)手法,墨色淋漓,層次豐富,但筆觸含蓄,筆法沉穩(wěn),契合了水牛的個性特征。《水牛圖》最大的藝術(shù)特色還在于水牛形象的顛覆性表現(xiàn),和《五牛圖》、《牦牛圖》中基本完整的牛的形象迥異,《水牛圖》中的水牛只露出頭部和少許的背部,其他均被處理成空白,好像水牛沉浸于碧水之中,令人想象無限,回味無窮,折服于畫家對生活細致入微的觀察和體驗,更被畫家深厚的藝術(shù)修養(yǎng)和高超的藝術(shù)表現(xiàn)所感動。為牛傳神,李可染先生把握了四要:一要誠、二要智、三要樸、四要純。《牧牛圖》一類作品,獨立成為一個系列,前無古人。

李可染先生有兩方常用印,一是“師牛堂”,另一是“孺子牛”,后來,他還又專門刻了一方“國獸”印章,關于這事兒,他曾回憶道:“當時我住在金剛坡下一位農(nóng)民家里,住房緊臨著牛棚。一頭壯大的水牛,天天見面,它白天出去耕地,吃草、喘氣、啃蹄、蹭癢、喝水,我都聽得清清楚楚,因此對牛有比較深的感情。李可染先生把自己的畫室命名為“師牛堂”,他是把牛作為自己的良師益友,畫牛也便是給師友畫肖像。

其實對水牛的尊重只是李可染先生繪畫作品創(chuàng)新的生活基礎,更重要的是他具有潛心于研究傳統(tǒng)繪畫與繪畫創(chuàng)新的意識和精神。特別是在新中國成立后,李可染先生更進一步致力于中國畫藝術(shù)的革新,將“可貴者膽,所要者魂”、“用最大的功力打進去,用最大的勇氣打出來”作為自己的座右銘,賦予古老的山水畫藝術(shù)以新的生命。李可染先生的中國畫作品深厚凝重,博大沉雄,以鮮明的時代精神和藝術(shù)個性,促進了民族傳統(tǒng)繪畫的嬗變與升華。基于李可染先生自成體系的教育思想,出現(xiàn)了活躍于畫壇的“李可染學派”。他不僅是畫壇辛勤耕耘70余年的一代宗師,而且在藝術(shù)觀念的開拓上也作出了重要貢獻,其影響早已越出美術(shù)界,受到各方面的高度評價。

《美術(shù)報》2009年1月3日

發(fā)布日期:2009-01-20