一、從Ezra Pound說起

Ezra Pound在他的名著“ABC of Reading”中,收入Ernest Fenollosa所作的“The Chinese Writter Charater as a medium for Poetry”一篇,他節取其大意,寫成“The Chinese Ideogram”。他只從字形著眼,認為:

The Egytion finally still used abbreviated picture to represent sounds,but the Chinese still use abbreviated pictures as pictures,that is to say,Chinese ideogram does not try to be the picture of a sound,or to be a written sign recalling a sound,but it is still the picture of a things of a thing in a given position or relation,or of a combination of things.It means that thing or aciton or situation or quality germane to the several thing that it pictures.

因此,他指出古代中國人以圖形來制字,是根據一般人所知的事物來造字的。他強調Fenollosa之說,用這種方法寫出來的語言是right way,had to stay poetic。可見漢字的結構和詩學關系之巨。可惜Pound對于漢字未有深入的研究。漢字不僅重形,同樣亦重聲。漢字是由音符和形符共同組成的,而以形聲字占最大多數。一般認為,漢字是象形文字,這只是從形體結構這一角度來看問題,其實漢字很早已脫離表意階段。殷代的甲骨卜辭差不多大部分是借音字和形聲字,僅有表音的作用,已離開了形構的示意作用。

所以漢字是以音符為主,形符為輔。在銅器時代,一個字有許多異形。盡管形符可以變動不居,而音符所代表的聲音則比較固定。因此,不能完全從字形方面著眼來談漢字。這一點Pound是不了解的。

二、最古的記號與漢字

關于漢字產生的年代,目前已有最新的考古學資料可以證明。陜西西安半坡仰韶文化遺址的陶符,經Carbon14測定,約為公元前4800-公元前4200年。有人認為它只是孤立的符號,不可能是文字;實則其中符號有的出現于他處。像T字,亦見山西夏縣的陶器,南至廣東清遠和香港的陶文,亦有相同者,至于X字是表示數目的五,幾乎各地陶文很普遍的流行。這說明它和后來的文字存在著密切的關系。又陜西臨潼姜寨,Carbon14測定年代為公元前4000年左右,陶器上刻畫符號有 (像羊頭帶角形)諸形。甘肅洮河唐汪川的彩陶豆上繪有 (像羊頭帶角形)諸形。甘肅洮河唐汪川的彩陶豆上繪有 ,像二人并跪形,顯然是殷文字“比”或“從”的前身。又山東大汶口晚期陶器,年代為公元前4300-公元前1900年,其上刻有符號,表示太陽上升,出于地面(有人認為是“旦”字),這很像Sumarian表示太陽(sǎmǎs)的 ,像二人并跪形,顯然是殷文字“比”或“從”的前身。又山東大汶口晚期陶器,年代為公元前4300-公元前1900年,其上刻有符號,表示太陽上升,出于地面(有人認為是“旦”字),這很像Sumarian表示太陽(sǎmǎs)的 (utu)和埃及象形文表示horizon的 (utu)和埃及象形文表示horizon的 ,其文字結構是由兩個以上的單文組成。這些很早的零星陶器上的記號,可以了解中國文字的誕生,應推前至公元前4000年①。這和近東對于文字前身由近年專家探討的結果,知道由token系統 ,其文字結構是由兩個以上的單文組成。這些很早的零星陶器上的記號,可以了解中國文字的誕生,應推前至公元前4000年①。這和近東對于文字前身由近年專家探討的結果,知道由token系統 (計算“羊”的記號)發展而為文字,可以推前5000年,都是人們對世界文字起源問題的新知識。 (計算“羊”的記號)發展而為文字,可以推前5000年,都是人們對世界文字起源問題的新知識。

三、最早用韻的敘事詩

《詩經》的雅頌,無法確定其年代。銅器銘辭,在西周時已通行用韻。大豐 是周武王時器,許多地方用韻。較長的銘辭,為近年陜西出土的史墻盤,周共王時器(公元前982-公元前967),可以作一篇周頌來讀。全銘大約64句,共280字,多用四字句式。通篇除最后一段之外,都有押韻。《詩經》周頌最長的僅有《載芟》一章,共31句,此已倍之;大雅《皇矣》八章,每章12句,共96句,與此盤銘相當。我們可以斷言西周中葉以后,這樣長篇用韻的敘事詩,已經形成,是沒有疑問的。史墻盤中大量使用復詞,更具備詩頌的形式。茲錄數句如下,以示例: 是周武王時器,許多地方用韻。較長的銘辭,為近年陜西出土的史墻盤,周共王時器(公元前982-公元前967),可以作一篇周頌來讀。全銘大約64句,共280字,多用四字句式。通篇除最后一段之外,都有押韻。《詩經》周頌最長的僅有《載芟》一章,共31句,此已倍之;大雅《皇矣》八章,每章12句,共96句,與此盤銘相當。我們可以斷言西周中葉以后,這樣長篇用韻的敘事詩,已經形成,是沒有疑問的。史墻盤中大量使用復詞,更具備詩頌的形式。茲錄數句如下,以示例:

曰古文王,初戾各于政。上帝降懿德,大屏。匍有上下,會受萬邦。嗣圉(威德剛武曰圉)武王,聿征四方。

盤銘中所見復詞已有下列各類:

(一)同義平行。如:楚荊。

(二)反義相義。如:上下。

(三)名詞上加形容詞。如:上帝、懿德。

(四)聯綿形容字。如:舒遲。

這些即后來所謂的“駢字”。可見復詞的發展,在西周為發軔期。漢語由單字走向復詞是必然的道路,一直至今尚在繼續發展;而詩的構成,駢字正是最重要的骨干。

四、單音字與復詞

漢語是單音語,文字又是單音字,這是漢字的特性。由于基本上一字一音,在音節結合上容易取得齊整與和諧。但漢字與漢語是游離的:第一,字和詞不能完全相應,單音的字只是詞組成的一部分;第二,漢字本身不能夠正確表示語言,許多口語沒有相應的字,已造出來的字,又有古今字及地域性的不同。所以形成語言與文字不一致的游離現象。漢語中存有大量的同音字。現以北宋人編的《廣韻》作一粗略統計。《廣韻》共26194字,同音字得3802字,實占14.5%。同音字雖有如是之多,但在實用上無大關系。韻書的編輯,給我們把同音字按收音的韻部擺列在一起,只可備查,實際沒有什么用處——因為許多字只是異體或已死的文字,成為歷史陳跡而已。

漢字的音符部分在開始可能和語言有些關系。某一字可以使用某音符來注音(形聲),或者借用某字來代表它的聲音(假音),到了成為文字之后,與原有的語言,已完全脫離。現在的文字學者在研究形聲字及假借字的音符部分,所以作種種揣測——原因是文字與語言已發生很大的距離,不得不作猜謎式的考證。

單音字是不夠區別事物,且易引起混淆,于是有復詞的產生,以補其不足。復詞是由兩個單音字所組成,最主要是增文以足義。由于單音字所代表的意義有其極限,在擴張意義或轉移意義及加強意義時,得增加另一個字在原來某一字之上,構成一新的復詞。今以詩學上兩個常用術語為例子:

風 風氣風教風化風俗風物

風流風力風格風骨風范……

興 興會興致興象興趣……

前字“風”、“興”,好像是語干,在后面另加一字,所組成的是復詞。雖由前字孳生,但它的意義已大有不同。這些詞有它的發展經歷。某一詞的出現,亦有它的時代背景和形成的理由,還可作斷代的研究呢!

五、形聲字之發展及其美學作用

殷周以來,形聲字大量產生,成為漢字發展過程中一大主流。形聲字每每附加形符來區別。金文的復雜形體表示其時喜歡一而再地增益的附加的形符。秦人統一文字,加以簡化。形聲字大體上保存一形一聲,形聲字中形符最重要的區別作用,是一望而可認識這個字所代表的事物是屬于什么事類。譬如見山旁即知為山,水旁即知為水,非常簡單。不像埃及古文,義符之外復加聲符,形上加形,聲上加聲,凌亂復雜,最后終歸于放棄。

形聲字本身,具有形文和聲文兩者的聯結。不管形聲字的結構,是左形右聲,抑是上形下聲,或內形外聲,形符與聲符成為對稱美。形主視覺,聲主聽覺,同時產生不同的美感。形與音引起情感上的反應,連帶生出情文。

一個形聲字,分開來說,形符與聲符所引起的反應,各有不同的聯想,對于構成詩的語言,是非常有力而方便的。詩賦上有“聯邊”的現象,即是形符部分相同的太多,重疊煩冗而引起不愉快的感覺。相反地,有的卻把這種聯邊作為特殊的技巧。例如謝靈運的名句:

蘋蓱泛沉深,

菰蒲冒清淺。

芰荷迭映蔚,

蒲稗相因依。

蘋、蓱、菰、蒲四個字都是有形符的艸,泛、沉、深、清、淺五個字都是有形符的水,二句之中出現這樣“聯邊”的技巧。這二句是互為對偶的。還有聲律的美。蘋、蓱同為p'母,清、淺同為ch'母,是為雙聲;菰、蒲皆收u,同屬虞韻,沉、深同收m,同屬侵韻,這是疊韻。

第二聯亦有同樣的情形。這兩聯每句都有二個復詞(聯綿字),只用一個動詞來聯系(泛、冒)。四個復詞相對構成一聯,是非常工整的形文,再加上雙聲疊韻的聲文,只有漢文字才有這樣的在文字形態上構成的美感。

六、造字法則與“類”的觀念

漢代人所提出的造字法則有所謂的“六書”,非常重視“類”的觀念。六書之中有三者的定義與“類”的觀念發生密切關系。

(一)象形:“依類象形,故謂之文。”(許慎《說文序》,下同)

(二)會意:“比類合誼,以見指。”

(三)轉注:“建類一首,同意相受。”

所謂“依類”、“比類”、“建類”均是以類為標準。類的觀念在古代哲學可以找到許多根據。《易》系辭傳云:“方以類聚,物以群分。”墨子說:“摹略萬物……以類取,以類予。”可見向來對“類”的重視。這里所謂類,和亞里士多德講范疇的genus雖未必盡同,但是對事物的認識務使各從其類,把這一通則用到造字上面,要使它各從其類。比方凡山水一類的字,都以山及水統一起來,作為形符,再以另一字記音,作為聲符。以形符定其義界,以聲符示其語音,這樣有規律地把宇宙的事物歸入于某一物類。《說文》所載的形聲字,大都說是“從某,某聲”。從某,即指出屬于某一物類。我們原來不懂得的字,但看它所從之形符(即偏旁),便已知它是何種物類,可說已識得一半了。如看松、柏二字的木旁,即知它是樹木。其他可類推。這樣一來,在造字者很是容易,認字者更無困難。這是形聲字的優點。

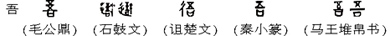

中國自秦統一文字,把篆、隸的字形整齊劃一,字畫安排得很勻稱,盡量減少以前文字的圖畫性部分和復雜多變的結構,加以簡化,把文字規范化了。近年以來,晉、楚、中山及秦本國的文字資料出土的很多。經過仔細比較,對秦人為何刪剔反區混亂的異體字,如何完成簡化文字的工作,大體可以明白。試舉一例:

刪去繁復,只存一形(口)一聲(五)。由偏旁而建立部首,文字各從其類,漢字構造的法則,亦可有條不紊地加以歸納起來,給予分類,并編成字書了。

七、省略習慣、疊字作法

許多人談漢詩,認為省略(ellipse)是漢詩的特征。在詩的語言里,主詞的人名及表示位置的介詞(proposition)往往省略。其實在殷代武丁時期的卜辭,已大量使用省略的方法。我們可以從同時同事的占卜文字中體會出來,在不同的甲骨上面細心比較便可了然。譬如A片上記著主詞(有卜者名)及日期,B片、C片上可以省去。有時同一版上同事的占卜在上文很具體的記錄,到了下面,便省略了。介詞的省略,更隨便可以看到。例如“用一牛于兄丁”,可以作“用一牛兄丁”;甚至連動詞亦省去,只作“兄丁一牛”。銅器上亦普遍采用“略辭”。從同一地區出土的銅器群,經過比勘之后,可確定是略辭。例如(洛陽東郊西周墓出上):

射作尊(甗) 射作尊(甗)

射作父乙(爵)

作父乙(觚) 作父乙(觚)

射(尊)

在不同器上所鑄的文字,有的省去作器的人名,有的省去先祖名及器名。這種用極少數文字簡括地來表達的特殊手法,淵源甚早。再舉《左傳》一例:

天子七月而葬,同軌畢至;諸侯五月,同盟至;大夫三月,同位至;士踰月,外姻至。(左隱元年傳)

此處第一句言“七月而葬”,為天子之禮;以下諸侯、大夫、士月數遞減。諸侯以下,皆省去“而葬”一語,而文義自明。

可見省略的習慣,不限于詩,這是漢語的一般慣例。詩的語言,因為字數的限制,省略更進一步罷了。

同一字的重疊使用,可以助長文章的氣勢。特別是關鍵性的字眼(key word),不止一次地反復運用。如《左傳》楚子問鼎,用德字作樞紐,凡六用。呂相絕秦,“我是以”凡五用;“我”字多用,幾乎達40次。摘一段如下:

康公我之自出,又欲闕翦我公室,傾覆我社稷,帥我蟊賊,以來蕩搖我邊疆,我是以有令孤之役。

在此段中,“我”字兼有主詞(I)、受詞(me),作為possessive case(my)用特別多,可以見到漢文法于不同格之情形下在字形上不必有什么變化,只從上下文氣就可以看出來。呂相絕秦一節,宋元文家都視為“作文法度”的規范(《隱居通議》卷十八,《叢書集成》本)。

詩的疊字用得最多。試舉梁湘東王(蕭繹)的《春日》一首為例:

春還春節美,春日春風過。春心日日異,春情處處多。處處春芳動,日日春禽變。春意春已繁,春人春不見。不見懷春人,徒望春光新。春悉春自結,春結詎(那也)能伸。欲道春園趣,復憶春時人。春人竟何在,空爽上春期。獨念春花落,還以惜春時。

詩中“春”字,一連用23次。一句五個字,有時出現了二次。而且有對仗。像“日日”與“處處”對。又作連環性的安排,技巧嶄新。同時有鮑泉者和他此詩,即疊用“新”字至30次。舉六句于此:

新鶯始新歸,新蝶復新飛。……新扇如新月,新蓋學新云。新落連珠淚,新點石榴裙。

上述兩首詩載于明人編的《詩紀》(卷八十,卷一○二),大概是“宮體”詩的代表作。初唐張若虛的《春江花月夜》,其作法即從此脫胎而出。中唐無名詩人,流落在吐蕃,有《白云歌》一篇七古詩,詞采甚佳。有句云:不知白云何所以,年年歲歲從山起。云收未必歸石中,石暗翻埋在云里。世人遷變比白云,白云無心但氤氳。……

詩見伯希和編卷號二五五五。這首詩的作法是反復用“白云”二字作為key word。原卷藏在巴黎,附為介紹。

疊字疊詞在詩法是一種技巧。漢詩因為字句齊整,一字一音,每一句的字數亦一致。重疊用字更有它的獨特之美妙。

八、對偶與聲調

漢文學在語文結構文最突出的地方無如對偶與聲調二者。對偶問題,六朝時劉勰已有《麗辭篇》加以討論。他指出“對”有言對、事對、反對、正對四項,而以正對為劣——因為不免有重意合掌的毛病。

對偶(couple)與平行(parallel)不同。對偶要避免字面的重復。漢文的對偶還要調協平仄,更為其他國家所無。

由“句”的對偶發展為“篇”的對偶,在漢文學史上有四種特別出于對偶的文體:

(一)殷代龜甲上對貞式的卜辭。

(二)六朝以來四、六字句式的駢文。

(三)唐代的律詩:八句中第三、四句和第五、六句成為一對。

(四)明以后士人應試的八比文(由八段字句相等、上下對比的散文所組成的說理文)。

詩中的對句是特別講究的,唐人寫了不少書來討論對偶的構成和它的避忌。詩與律賦成為唐代考試的主要科目,韻書與類書的編集便應運而興。唐玄宗命徐堅編纂的《初學記》,其書在每一項之下,以“敘事”、“事對”為主,然后選錄一些詩賦等。此后如李瀚著《蒙求》,亦以對偶為文,作為小學的教材。到清代康熙六十年,御纂的《分類字錦》,共64卷,為成語、對偶集大成之作。

駢文在唐、宋仍舊非常盛行,成為朝廷的制誥與士大夫表啟的應用文體。每一篇文里面,必須有一些警句可以摘誦。對外國的制誥,如對安南王日煚(即颎)的文字亦用駢體。當時稱精通這種文字曰“敏博之學”(劉塤《隱居通議》卷二十一),即游戲文章的攻擊鄉試弊端之《非程文》,亦用駢儷,一時傳誦(《輟耕錄》卷二十八)。

應用文用駢體是十分優美的文字。至于詩中的對偶,其重要更不待言。空海在《文鏡秘府論》中舉出29種對偶。基本上不外相反、相生兩大系:前者二句包含的事物完全對立化,不必有何種關系,即劉勰所謂“反對”;后者上下句可能在意思上有某些因果關系,有時被稱為流水對。長篇的長體稱曰“排律”,又是一格。

對偶在舊文學中所占地位極其重要。練習作對是童而習之,必經長時間的訓練,才能夠隨手寫詩。

漢字的韻律是聲、韻、聲調三位一體。每個字都具備這三個要素。由于一字一音,漢詩的構成,字句終是很有規律的。由字數多少組成的詩,為體不一。三字為句的三字詩,習見于鏡銘。四字為句的四言詩,形制同于頌及碑銘。及五言、七言興起,字數即齊整,對偶又工麗,為使字與字之間,異音能相隨(和),同聲可相應(韻),這樣來構成詩的旋律,必在平仄上取得調協。于是嚴平、上、去、入四聲的辨別,斟酌于清濁輕重之間。自齊、梁至于晚唐,討論四聲、聲病說的著作,車載斗量。漢詩中聲文的重要性,表現于新體式的詞、曲,更為嚴格,每一曲調有它的限定字數與平仄規定。清初詩人著《聲調譜》,更從句的韻律,進而講“篇”的韻律;由近體而及于古體。聲調在漢語詩律上的格式,已有許多專著談及,不再多贅。

九、漢字由實用變為藝術及詩之簡化

還有一層,漢字字形有多次的演變:

大篆——小篆——隸——行——草

主要是筆畫由直線變為曲線,圓筆變為方筆,形體由凝固變為飛動,方法由遲慢變為迅速。每一時代的字體有它的特別的美感。書法的發達,五花八門,使文字一轉而為美術,由日用之工具,一變而為個性精神表現的媒介。

律詩中工整的麗句,是詩的警策動人的部分,有如人的一副眼睛。詩句典型即在于此。唐五代的時候有許多“詩句圖”的著述。張為的《詩人主客圖》,是“摘句”工作的肇始。以后選詩編成“句圖”的大有其人。在名家的詩集中,往往摘取對句若干聯,以為代表作。南宋陸游的七律特工,陳應行的《續句圖》中摘錄至77聯之多。

宋代以來,楹聯盛行。楹聯即是把對句寫出來,可以懸掛在廳堂。它是詩和書法的結合,成為一種藝術品。所寫的句子,可以說是簡化的詩,是詩的縮影。書寫楹聯的風俗,至今尚然。這是詩的社會化、普遍化的一種表現,是中國文學之一特色。

十、余論

西方凡韻文都可稱為詩,poetic應該包括所有的韻文。漢詩則不然。由于詩的形式有一定的體制,韻文大別有賦、詩、詞、曲四大類。詩的固定體制又有古詩、樂府、律詩、絕句,尤其律詩和絕句有規定的字數和平仄格式。作詩者用上列形式寫詩,已可免去形式上的負擔,實際已減去部分的精力。新詩是自由詩,未有固定的形式,作者同時要顧及形式與內容,在創作過程,比較吃力。新詩至今所以還未臻成熟,作者兼要經營句型,是一重要原因。

語言學在西方,目前幾乎居于其他學術的領導地位。漢語與文字由于是處于游離狀態之下,語言的重要性反不如文學。中國靠文字來統一,盡管方言繁多,而文字卻是共同而一致的。這顯示中國文化是以文字為領導的。中國是以“文字→文學”為文化主力的,和西方之以“語言=文字→文學”情形很不一樣。這說明純用語言學方法來處理分析中國文學,恐有捍格之處;尤其是詩學,困難更多。至若輕易借用西方理論來衡量漢詩,有時不免有削足就履的毛病了。

選自《饒宗頤二十世紀學術文集》卷十一,臺北新文豐出版公司,2003年10月 |