數(shù)字化時(shí)代對(duì)史學(xué)研究模式的影響

【內(nèi)容提要】隨著計(jì)算機(jī)智能技術(shù)的發(fā)展,傳統(tǒng)文獻(xiàn)學(xué)面臨著數(shù)千年來最大的變革,人類知識(shí)傳承出現(xiàn)新載體,文獻(xiàn)書寫方式、收藏方式、閱讀方式、出版方式都出現(xiàn)重大變革。這一時(shí)代變革對(duì)史學(xué)研究也產(chǎn)生深刻影響:改變了史料搜集的方式,改變了校勘與考據(jù)的概念,改變了索引、標(biāo)點(diǎn)的方式,引發(fā)了研究思維的轉(zhuǎn)變,改變了學(xué)術(shù)前沿的概念。歷史學(xué)科研究生應(yīng)該密切注意這種變化對(duì)學(xué)術(shù)研究的影響,努力提高個(gè)體信息素養(yǎng),以使自己的研究跟上時(shí)代的進(jìn)步。

【關(guān) 鍵 詞】歷史學(xué);文獻(xiàn)學(xué);數(shù)字化;史學(xué)理論

前言、古典文獻(xiàn)學(xué)面臨的“千年之變”

馬克思說:生產(chǎn)工具促進(jìn)生產(chǎn)力。馬克思在經(jīng)典著作中論述人類歷史發(fā)展階段劃分時(shí)指出:歷史發(fā)展階段是以人類采用什么生產(chǎn)工具及相應(yīng)的生產(chǎn)方法來劃分的,所以分成石器時(shí)代、鐵器時(shí)代等。推動(dòng)歷史發(fā)展,生產(chǎn)工具的變革是最積極、最首要的因素。人類的生產(chǎn)工具由手動(dòng)發(fā)展到具備動(dòng)力,馬克思認(rèn)為這是一次人類生產(chǎn)工具的大革命。現(xiàn)在計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,使人類的生產(chǎn)工具具有一定智能性,這是人類生產(chǎn)工具新的又一具有劃時(shí)代意義的發(fā)展。

進(jìn)入20世紀(jì)以來,計(jì)算機(jī)的軟硬件技術(shù)對(duì)古典文獻(xiàn)學(xué)產(chǎn)生了越來越深入的影響。一是出現(xiàn)了人類知識(shí)傳承新的載體,在人類進(jìn)入文明社會(huì)后,甲骨、金石、簡(jiǎn)帛、紙質(zhì)文獻(xiàn)構(gòu)成了文獻(xiàn)載體,而現(xiàn)在電子文獻(xiàn)也成為人類知識(shí)的新載體,并具有容量、復(fù)制、保存諸方面的科技優(yōu)勢(shì)。二是人類書寫方式出現(xiàn)新的變革,中國傳統(tǒng)的書寫工具有刀錐和毛筆兩類,并與印刷術(shù)相結(jié)合,產(chǎn)生了數(shù)量龐大的古籍文獻(xiàn),現(xiàn)中國古籍存世約有15萬種。而計(jì)算機(jī)時(shí)代,鍵盤錄入以及文字識(shí)別成為新的書寫方式,既帶來論著寫作的便捷化,又使海量文字錄入成為可能。三是實(shí)現(xiàn)人類收藏與檢索文獻(xiàn)方式的變革。人類曾試圖把所有知識(shí)放在一幢房子里,因而出現(xiàn)了圖書館,并因檢索的需要而出現(xiàn)目錄學(xué)的專門知識(shí)。網(wǎng)路技術(shù)的出現(xiàn)和檢索引擎的發(fā)展,使人類的精神文化寶庫可以不經(jīng)集中收藏就可以聯(lián)結(jié)成巨型文獻(xiàn)庫,即使是珍稀古籍版本也可飛入尋常百姓家,文獻(xiàn)材料對(duì)每個(gè)研究人員而言在數(shù)量上都是平等的,并出現(xiàn)去物質(zhì)化的趨勢(shì)。四是實(shí)現(xiàn)人類閱讀文獻(xiàn)方式的變革。所有印刷出版物均是“線性”的,只能一頁一頁按順序閱讀,而網(wǎng)頁組織則是“網(wǎng)狀”的,讀者可以直接閱讀自己最需要的內(nèi)容,人類從有序閱讀變?yōu)闊o序閱讀。2009年王余光先生《我們不得不面臨的時(shí)代》一文提出在中國歷史上,第一次閱讀轉(zhuǎn)型是從手抄書到雕版印刷;第二次是機(jī)械印刷和新式教育的變革;而第三次就是我們今天所處的時(shí)代,電視、電腦和手機(jī)等電子媒介屏幕閱讀成為主流。五是實(shí)現(xiàn)圖書出版方式的變革,人類圖書出版長(zhǎng)期處于鉛與火的時(shí)代,自近代進(jìn)入光與電的時(shí)代,而現(xiàn)在自動(dòng)排版成為可能,不需要出版社而由作者直接出版圖書的“去中介化”趨勢(shì)也已出現(xiàn),網(wǎng)絡(luò)首發(fā)也成為學(xué)術(shù)成果發(fā)表的認(rèn)可方式。

古籍文獻(xiàn)是史學(xué)研究的基礎(chǔ),文獻(xiàn)學(xué)面臨的“千年之變”及計(jì)算機(jī)技術(shù)的智能化的深入發(fā)展,自然也會(huì)對(duì)史學(xué)研究模式產(chǎn)生深入影響。

一、文獻(xiàn)普及化

對(duì)治中國古史研究而言,常以占用盡可能多的歷史文獻(xiàn)作為得出結(jié)論的前提,占用絕大多數(shù)史料就可以下基本結(jié)論,而沒有看到重要史料,只能就事論事、就書論書,因而這樣的研究也難以產(chǎn)生影響。

所以對(duì)古時(shí)學(xué)者而言,是否看到史籍決定了同一專題學(xué)者群的大小。清代徐松等人利用修《四庫全書》的機(jī)會(huì),得以觀覽《永樂大典》,撰寫了《宋會(huì)要輯稿》等輯佚作品,完成《唐兩京城坊考》、《登科記考》等考據(jù)性著作,成為有清一代研究相關(guān)專題的最著名學(xué)者。即使《宋會(huì)要輯稿》成書后,大多治宋史學(xué)者也無緣閱讀,一直到民國影印以后,才得以廣泛傳播。

另如《四庫全書》是清代乾隆年間官修的規(guī)模龐大的百科叢書,它彚集了從先秦到清代前期的歷代主要典籍,共收書3400余種,79000多卷,分裝36000多冊(cè),總字?jǐn)?shù)約9億。《四庫全書》作為有清修書集大成之作,清政府在各地建閣而收藏,但普通人根本無緣翻讀。民國期間,時(shí)任北洋政府教育總長(zhǎng)的傅增湘到北平圖書館看《四庫全書》,都是在兩個(gè)帶槍士兵監(jiān)視之下才得以成行。陳垣少時(shí)讀《四庫全書總目提要》,曾自嘆今生可能無望讀到《四庫全書》。1915年,文淵閣《四庫全書》搬運(yùn)至北京京師圖書館。陳垣每天租一架驢車到圖書館閱讀《四庫全書》,十年每日往返,才成就其學(xué)術(shù)的淵博高深。上世紀(jì)90年代,漆俠先生購買臺(tái)灣文淵閣四庫全書,所需15萬經(jīng)費(fèi)需省長(zhǎng)特批,當(dāng)時(shí)河北省內(nèi)只有3套四庫全書。

北京書同文數(shù)字化技術(shù)有限公司于 1997~2000年與香港迪志文化出版有限公司、上海人民出版社、微軟北京研發(fā)中心、北大方正、清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系、國家圖書館、香港中文大學(xué)等單位合作,開發(fā)完成了《文淵閣四庫全書》原文及全文檢索版,只占7個(gè)多G的硬盤空間,在保存了原書文獻(xiàn)真實(shí)性的基礎(chǔ)上,還提供完備的閱讀及檢索功能。北京書同文數(shù)字化技術(shù)有限公司又于2001年開發(fā)研制成了《四部叢刊》全文檢索電子版。

四川大學(xué)古籍研究所較早完成“電子版《宋會(huì)要》”項(xiàng)目。2008年與上海人民出版社、北京大學(xué)、河北大學(xué)、河南大學(xué)、武漢大學(xué)、上海師范大學(xué)也聯(lián)合制作了《宋會(huì)要輯稿》研發(fā)項(xiàng)目。2013年上海人民出版社出版《全宋文》數(shù)據(jù)庫。現(xiàn)在一臺(tái)計(jì)算機(jī)甚至一個(gè)智能U盤,就是可以隨身攜帶的圖書館,跑圖書館查閱資料已經(jīng)不是學(xué)者常做的事情了。

此外一些古籍珍本,也因大型綜合性圖書的出版而從館內(nèi)秘藏變?yōu)槊嫦蚴廊恕H缢拇ù髮W(xué)古籍研究所編纂《宋集珍本叢刊》就是從海內(nèi)外各大圖書館收集而得的960種宋代珍本文獻(xiàn)中精選而成。1996年上海圖書館啟動(dòng)《宋元善本全文數(shù)據(jù)庫》,并分期實(shí)現(xiàn)上網(wǎng)服務(wù)。1998年國家圖書館啟動(dòng)“中國數(shù)字圖書館工程”,其中數(shù)字方志資源庫、石刻拓片資源庫、甲骨文獻(xiàn)資源庫、館藏各類文獻(xiàn)書目數(shù)據(jù)庫、永樂大典資源庫等六個(gè)子項(xiàng)目均是古籍項(xiàng)目。此外中華古籍善本國際聯(lián)合書目系統(tǒng)、臺(tái)灣國家圖書館善本叢刊影像先導(dǎo)系統(tǒng)、“學(xué)苑汲古——高校古文獻(xiàn)資源庫”、哈佛大學(xué)哈佛燕京圖書館藏善本特藏資源庫、東京大學(xué)東洋文化研究所漢籍全文影像數(shù)據(jù)庫、漢籍?dāng)?shù)字圖書館、長(zhǎng)春圖書館“館藏國家珍貴古籍?dāng)?shù)據(jù)庫”等網(wǎng)站,也都可以查閱古籍。

在古籍?dāng)?shù)字化的時(shí)代,可以說古籍珍本已經(jīng)飛入尋常百姓家,對(duì)于史學(xué)各個(gè)領(lǐng)域而言,其剛剛進(jìn)入相關(guān)領(lǐng)域的研究者與已有多年積累的研究者,其在文獻(xiàn)占有的數(shù)量上幾乎是相等的,再也沒有文獻(xiàn)占有的客觀制約了。

二、史料綜合化

古代典籍浩如煙海,學(xué)術(shù)上的突破,往往依賴于新材料的發(fā)現(xiàn)。從某種意義上講,史學(xué)就是史料學(xué)的觀點(diǎn)有相當(dāng)?shù)暮侠硇裕瑐鹘y(tǒng)的史學(xué)研究在某種程度上,就是發(fā)掘史料功夫的較量。以傅斯年為代表的史料學(xué)派就是這樣認(rèn)為的:“只要把材料整理好,則事實(shí)自然顯明了。一分材料出一分貨,十分材料出十分貨,沒有材料便不出貨”,他們宣稱不讀書只找材料,“上窮碧落下黃泉,動(dòng)手動(dòng)腳找東西”,對(duì)后來學(xué)者也有相當(dāng)大的影響。

但在古籍?dāng)?shù)字化的時(shí)代,各種各樣的古籍?dāng)?shù)據(jù)庫的特點(diǎn)是通過檢索來搜集史料,而且速度之快,幾億字的古籍檢索可以在分鐘單位內(nèi)完成,讓每位初次使用數(shù)據(jù)庫的學(xué)者都曾嘆為觀止。隨著各類古籍?dāng)?shù)據(jù)庫建設(shè)的精細(xì)化發(fā)展,其查全率和查準(zhǔn)率都有相當(dāng)提高,越來越可以放心使用。有學(xué)者舉例:

有位學(xué)者研究中國古代的“矯制”,用傳統(tǒng)方法查找資料,辛辛苦苦干了一個(gè)多月。文章寫成后,請(qǐng)一位懂電腦的同行提意見,那位先生上網(wǎng)檢索“矯制”,幾分鐘就檢索完了。一對(duì)照,手工翻書比電腦查找還少找了一條資料。[①]

現(xiàn)在面世的古籍?dāng)?shù)據(jù)庫大多以古籍為數(shù)字化對(duì)象,而不是以現(xiàn)在通行學(xué)科類別為區(qū)分標(biāo)準(zhǔn),這就使得數(shù)字化古籍庫模糊學(xué)科分類,事實(shí)上消解了歷史、文學(xué)、哲學(xué)等學(xué)科間的材料隔膜。專治宋史的王曾瑜先生在撰寫了科技思想史方面的文章后感嘆道:“目前古籍電腦軟件盡管還是處于原始發(fā)展階段,有不少的缺點(diǎn),卻已顯示了巨大的優(yōu)越性,可以數(shù)倍,甚至數(shù)百倍、成千倍地提高查史料的效率。我常說,自己治史,過去是手工生產(chǎn)階段,如今算是進(jìn)入了機(jī)器生產(chǎn)階段。我通過一些治思想史研究生的答辯,發(fā)現(xiàn)治思想史者常泛用宇宙觀一詞,才想到應(yīng)為此寫一篇文章。《從古“宇宙”詞義談古人的宇宙觀》一文全靠古籍電腦軟件檢索,但還是與核查書本相結(jié)合。完工後,不免感慨說,如果未使用古籍電腦軟件之前,憑自己的學(xué)力,這個(gè)題目確是連想都不敢想。就是在前輩學(xué)者中,只怕也只有張政烺先生方可勝任。如《明儒學(xué)案》一書,即使要瀏覽一遍,只怕也須用兩三天,我使用古籍電腦軟件檢索,大約只花了三十分鐘。”[②]

在數(shù)字化時(shí)代下,已經(jīng)有學(xué)者將電子文獻(xiàn)列為文獻(xiàn)學(xué)的重要研究?jī)?nèi)容,如張三夕先生主編的《中國古典文獻(xiàn)學(xué)》中有“電子文獻(xiàn)的檢索和利用”的專題論述。[③]楊琳先生《古典文獻(xiàn)及其利用》中認(rèn)為:“數(shù)字文獻(xiàn)(Digital document)是以二進(jìn)制數(shù)字代碼形式記錄于磁帶、磁盤、光盤等載體,依賴計(jì)算機(jī)系統(tǒng)存取并可在通信網(wǎng)絡(luò)上傳輸?shù)奈谋尽D像、音頻、視頻等文獻(xiàn)。數(shù)字文獻(xiàn)也叫做電子文獻(xiàn)。”[④]

自20世紀(jì)以來,人類迎來知識(shí)爆炸的時(shí)代,人類知識(shí)總量急劇增長(zhǎng),至21世紀(jì)初,人類至少已經(jīng)寫作了3200萬冊(cè)書、7.5億篇文章,這種學(xué)術(shù)深化發(fā)展必然帶來各種學(xué)科的細(xì)致分類,有學(xué)者認(rèn)為5000年前,世界上只有三門學(xué)科:語言、圖騰、技藝,2000年前,已經(jīng)增加到5000門,本世紀(jì)中葉應(yīng)該有20000門學(xué)科。貝弗里奇講:““不管一個(gè)人對(duì)一門學(xué)科(藝術(shù)、經(jīng)濟(jì)、宗教、政治、科學(xué)等)掌握多少,人們總不能看到這樣一個(gè)令人驚訝的事實(shí),即這些學(xué)科集中在一起可以形成某種別的東西。事實(shí)是,整體大于原來個(gè)體加在一起的總和,其性質(zhì)不能從部分中預(yù)測(cè)到,這才是事實(shí)的關(guān)鍵所在。”“獨(dú)創(chuàng)性常常在于發(fā)現(xiàn)兩個(gè)或兩個(gè)以上研究對(duì)象或設(shè)想之間的聯(lián)系或相似之處,而原來認(rèn)為這些對(duì)象或設(shè)想彼此沒有關(guān)系。”這些數(shù)以萬計(jì)增加的新學(xué)科,決大多數(shù)都是交叉學(xué)科,而新產(chǎn)生的人文社會(huì)科學(xué)學(xué)科至少也會(huì)數(shù)以千計(jì),都會(huì)產(chǎn)生大量的學(xué)術(shù)增長(zhǎng)點(diǎn)。而綜合性的數(shù)據(jù)庫一定會(huì)為這些新的學(xué)術(shù)熱點(diǎn)提供有力的技術(shù)支持。

三、數(shù)據(jù)個(gè)性化

在前數(shù)字化時(shí)代,中國傳統(tǒng)史學(xué)的治學(xué)模式都是近似的:先是確定題目,然后閱讀相關(guān)史籍,邊作史料卡片,邊進(jìn)行理論思考。隨著研究者對(duì)相關(guān)文獻(xiàn)的系統(tǒng)翻閱,所選題目的歷史發(fā)展?jié)u漸清晰,進(jìn)而找出問題的關(guān)鍵所在,結(jié)合時(shí)代背景提出作者的個(gè)人結(jié)論。因而史料搜集是中國傳統(tǒng)史學(xué)研究的基本功,讀書并做卡片是幾乎所有導(dǎo)師對(duì)學(xué)生的基本要求。因?yàn)槭妨鲜妨系姆喤c搜集是相當(dāng)枯躁的事情,因而提倡“板凳要坐十年冷”的治學(xué)精神。可以說,史料卡片的多年積累,幾乎是中國傳統(tǒng)史學(xué)的不二法門。眾多著名學(xué)者的成名之作都是建立在大量史料卡片記錄的基礎(chǔ)之上,如錢鍾書先生的《談藝錄》、《管錐編》就是在幾大麻袋卡片的基礎(chǔ)上完成的。文革期間,因?yàn)樗鸭谋姸嗍妨峡ㄆ膩G失,迫使眾多學(xué)者中斷了學(xué)術(shù)研究,漆俠先生曾說過文革期間最大的損失之一,就是為寫作《宋代經(jīng)濟(jì)史》而準(zhǔn)備的幾麻袋卡片被抄走。文革結(jié)束后,漆俠先生馬上到天津圖書館等地重新查閱史料,還說“這樣也好,可以讓我重讀一遍史料”,又經(jīng)多年準(zhǔn)備,才最終完成《宋代經(jīng)濟(jì)史》。

在數(shù)字化時(shí)代,為史料卡片的制作與搜集有帶來相當(dāng)大的便利性。現(xiàn)在流行的數(shù)據(jù)庫,幾乎都有文字復(fù)制功能,這就避免了大量手工抄寫勞動(dòng),而進(jìn)行“Ctrl+C”、“Ctrl+V”的操作就可以了。 1997年~2000年香港迪志文化出版有限公司與北京書同文數(shù)字化技術(shù)有限公司等單位合作,開發(fā)的《文淵閣四庫全書》全文檢索版,就提供了文字復(fù)制功能,同時(shí)可以復(fù)制書名和卷數(shù)的史料出處,但要注意的是,在復(fù)制后粘貼時(shí),注文不在原句之下,而是在復(fù)制史料的末尾之后。另一大規(guī)模數(shù)據(jù)庫“中國基本古籍庫”6.0版也提供出處復(fù)制。

此外,還有相當(dāng)多的數(shù)據(jù)庫提供卡片輸出功能,既有檢索結(jié)果,又有文獻(xiàn)出處,使史料卡片的制作進(jìn)入機(jī)器化時(shí)代。臺(tái)灣中央研究院的《漢籍電子文獻(xiàn)》、陳郁夫先生的“寒泉”檢索系統(tǒng)都有分段顯示并輸出的功能。2010年北京國學(xué)時(shí)代文化傳播公司與河北大學(xué)宋史研究中心合作研發(fā)的《宋遼夏金元史電子館》也實(shí)現(xiàn)了卡片輸出功能,檢索宋遼夏金元時(shí)期近4億字文獻(xiàn)后,可以幾秒鐘內(nèi)將結(jié)果輸出為電子卡片。陜西師范大學(xué)袁林先生主持開發(fā)的“漢籍全文檢索系統(tǒng)”,共近10億字,也可以一次性輸出為一個(gè)文本文件。

可以說,在數(shù)字化時(shí)代,傳統(tǒng)的史料搜集工作已經(jīng)向數(shù)據(jù)收集轉(zhuǎn)化了。這一時(shí)代特點(diǎn),首先對(duì)人物與名物等帶有明顯檢索關(guān)鍵詞的選題帶來便利。進(jìn)行人物研究,檢索歷史人物的姓名、字號(hào)、別號(hào)、事跡、著述,花費(fèi)旬日檢索得來的史料基本上就可以扶持開始著手研究工作了。筆者要研究宋代詞人筆下的“鏡”意象,使用北京國學(xué)時(shí)代文化傳播公司研制的《全宋詞》數(shù)據(jù)庫,檢索得到鏡意象共224處,65000字的卡片幾秒鐘內(nèi)生成。隨著研究的深入,所涉及的關(guān)鍵詞可以不斷增加調(diào)整,從而多單一檢索變?yōu)槎嘣獧z索,從定向檢索變?yōu)殛P(guān)聯(lián)檢索,由靜態(tài)檢索變?yōu)閯?dòng)態(tài)檢索,從而在更大范圍內(nèi)找尋出相關(guān)史料,進(jìn)行分類整理之后,就可以建立起屬于研究者相關(guān)選題的個(gè)性數(shù)據(jù)庫。

戴偉華先生《地域文化與唐代詩歌》為例來說明。唐代文學(xué)研究中地域文化視角得到了應(yīng)有的重視,歸納起來大致有六個(gè)層面:(1)以本貫、占籍為切入點(diǎn);(2)以隸屬階層為切入點(diǎn);(3)以南北劃分為切入點(diǎn);(4)以文人的移動(dòng)路線為切入點(diǎn);(5)以詩人群和流派為切入點(diǎn);(6)以文化景觀為切入點(diǎn),等等。那么,面對(duì)這樣豐碩的成果,要從詩歌自身來討論地域文化問題有相當(dāng)?shù)睦щy。如果以詩歌創(chuàng)作為本位切入地域文化與唐代詩歌研究,可能會(huì)更貼近唐詩的實(shí)際。正是基于這樣的考慮,戴先生從唐詩創(chuàng)作地點(diǎn)切入,花費(fèi)大量時(shí)間創(chuàng)建兩個(gè)必備的數(shù)據(jù)庫,一是《唐文人籍貫數(shù)據(jù)庫》,一是《唐詩創(chuàng)作地點(diǎn)考數(shù)據(jù)庫》。在此基礎(chǔ)上,戴先生將過去主要以詩人籍貫為主的分析,轉(zhuǎn)換為以詩歌創(chuàng)作地點(diǎn)為主的地域文化與文學(xué)的研究。[⑤]

此外,在論著參考方面,也可以建立個(gè)人數(shù)據(jù)庫。如超星數(shù)字圖書館中,用戶可以編輯專題的虛擬圖書館。另外“人大復(fù)印報(bào)刊資料”等中文全文期刊數(shù)據(jù)庫,也按學(xué)科領(lǐng)域或?qū)n}進(jìn)行編選而形成的系列專題資料。數(shù)字化時(shí)代,不論史料收集,還是論著參考,都可以以數(shù)據(jù)形式,形成個(gè)性化、專題化的數(shù)據(jù)庫。

四、解讀碎片化

在數(shù)字化時(shí)代,建立屬于研究者的專題數(shù)據(jù)庫成為可能,史料搜集有向數(shù)據(jù)收集轉(zhuǎn)化的趨勢(shì),這就使得史學(xué)研究更多從史料匯編開始進(jìn)行,而史料閱讀從有序閱讀更多轉(zhuǎn)向?yàn)闊o序閱讀進(jìn)行。

傳統(tǒng)史學(xué)研究中的史料卡片制做,是建立在有順序讀書的基礎(chǔ)之上。中國古代史籍,不論是紀(jì)傳體、編年體,還是總集、別集,其內(nèi)容編排都有內(nèi)在的邏輯順序,其作者及成書都有固定的文獻(xiàn)背景,而邊讀書邊做卡片就是在這一邏輯框架內(nèi)展開的,因而幾乎每張史料卡片中都要注明時(shí)間、地點(diǎn)、人物信息,以便與其他卡片建立聯(lián)系,最后用大量卡片完成所選題目的全貌拼圖。

而在數(shù)字化時(shí)代,選題之后通過檢索生成的數(shù)據(jù)卡片,其所依據(jù)的所查詢數(shù)據(jù)庫的子庫編排順序,其最大缺點(diǎn)是史料脫離了當(dāng)時(shí)的歷史背景,人物常孤立于時(shí)代群體之外,事件常不明其背后利害關(guān)系,制度常難解其演變過程,地點(diǎn)常斷裂于自然區(qū)域,總而言之,檢索史料脫離了其所在的活生生時(shí)代背景。

因此,數(shù)字化時(shí)代檢索生成史料匯編后,語境回追成為重要環(huán)節(jié),需要回到原文中閱讀而理解上下文語境,讓每條史料回歸當(dāng)時(shí)的史源出處和歷史背景。如朱瑞熙等先生合著《遼宋西夏金社會(huì)生活史》時(shí),引清代學(xué)者錢大昕《十駕齋養(yǎng)新錄》之說,認(rèn)為婦人自稱“奴”始于宋代。王曾瑜先生認(rèn)為此說無十分把握,使用《四庫全書》電腦軟件檢索,不料竟有兩三萬個(gè)“奴”字,王先生憑藉以前的閱讀和使用經(jīng)驗(yàn),單查《太平廣記》和《全唐詩》兩書,果然在前一書中找到了唐代女子自稱“奴”者。[⑥]

如果說,少量史料重新回到文獻(xiàn)語境中再次閱讀是比較容易,而讓海量檢索信息回歸歷史(如包偉民先生所言對(duì)歷史完整場(chǎng)景的理解)則有相當(dāng)?shù)碾y度。比如《四庫全書》電腦軟件,“朱子”、“晦庵”、“朱熹”的檢索結(jié)果就有25817卷、78864個(gè)匹配。至于“孔子”,更是高達(dá)23757卷、111641個(gè)匹配。檢索“鏡”字,結(jié)果有19210卷、50335個(gè)匹配。復(fù)制、閱讀、理解這些數(shù)目龐大的檢索結(jié)果,是相當(dāng)花費(fèi)功夫的。更重要的是,還可能出現(xiàn)研究者淹沒于海量信息中,而難以完成史料碎片的歷史拼圖。

汪圣鐸先生對(duì)電腦檢索和史料匯編的關(guān)系有如下認(rèn)識(shí):1避免重復(fù);2考察文獻(xiàn)成文年代和所反映情況和關(guān)系上的考證;3是文字校點(diǎn)核校方面的努力,因而自信它的功能決不是電腦檢索所能取代的。[⑦]

因?yàn)槔脭?shù)據(jù)庫檢索的史料是脫離歷史背景的,因而常“只見草莖,不見根須”,對(duì)學(xué)術(shù)研究的進(jìn)一步開展當(dāng)然有深刻的不利影響。李華瑞先生評(píng)價(jià)宋史界博士論文時(shí)說出這種弊端:“現(xiàn)代信息數(shù)據(jù)技術(shù)的高度發(fā)展,為年輕學(xué)者,甚至為非歷史專業(yè)初入宋史方向的博士生,在很短的時(shí)間內(nèi)掌握大量論文所需資料成為可能,那種以掌握史料多寡作為衡量史家能力高低的時(shí)代已一去不復(fù)返,這大致也是現(xiàn)今博士學(xué)位論文在短短三年間字?jǐn)?shù)動(dòng)輒逾數(shù)十萬言的主要原因。但是由于相當(dāng)多的青年學(xué)生過分依賴數(shù)據(jù)庫,而缺乏對(duì)基本史料的閱讀理解,缺乏對(duì)宋代歷史發(fā)展的總體把握,論文敘述很難把握問題本質(zhì)與現(xiàn)象之間的聯(lián)系,豐富的歷史內(nèi)容失去了多彩的顏色,變得單調(diào)而孤立。只見樹木,不見森林的現(xiàn)象頗為嚴(yán)重。”[⑧]

在數(shù)字化時(shí)代,我們既要利用檢索手段獲得新材料,而又要避免臆想檢索詞和查詢結(jié)果脫離歷史背景的弊端,因而研究生要特別加強(qiáng)這方面的訓(xùn)練。2012年上海華東師范大學(xué)“e-考據(jù)與文史研究”研修班,其意圖就是代表了這樣的努力:“ 以清代名臣福康安之史事與傳說作為主要的研究個(gè)案,選擇此一目前仍混沌不明的有趣題材為案例,透過講演與實(shí)例演練,嘗試引導(dǎo)學(xué)員如何切入一個(gè)陌生的課題,發(fā)掘有意義的問題,規(guī)劃可行的研究路徑,搜索有幫助的證據(jù),處理不兼容的材料,并探索該如何逼近歷史的原貌,供學(xué)員能在短時(shí)間內(nèi)切入龐雜史料,從中拓展、組合、拼湊關(guān)鍵的數(shù)據(jù),進(jìn)而張開研究的視野與深度。”

五、考證工具化

對(duì)史料進(jìn)行考證,是史學(xué)研究的基本功。在數(shù)字化時(shí)代,考證出現(xiàn)工具化的趨勢(shì)。這是因?yàn)椋偶當(dāng)?shù)據(jù)庫全庫檢索本身就能成為考證重要手段,如袁林先生舉例:

中學(xué)語文課文有《樂羊子妻》一篇,需考證:樂羊子是否戰(zhàn)國時(shí)樂羊?此“子”是否類如“孔子”為男子尊稱?在我們所做“漢籍全文檢索系統(tǒng)”軟件10億字古籍中,分別檢索含有“樂羊子”、含“樂羊”但不包含“樂羊子”的全部資料,并予以歸類,發(fā)現(xiàn)兩組材料特征完全不同,僅《封神演義》將此二者混同,由此可得結(jié)論:“樂羊子”非“樂羊”,此“子”為姓名一部分,非男子尊稱。

更重要的是,因?yàn)楣沤窀黝惞ぞ邥拇罅繑?shù)字化,如《漢語大辭典》、《漢典》的網(wǎng)絡(luò)版,《瀚堂典藏》數(shù)據(jù)庫(原稱《龍語翰堂》)中對(duì)中國傳統(tǒng)小學(xué)工具及古代類書的數(shù)字化,以及百度知道、新浪愛問、雅虎知識(shí)堂、天涯問答等網(wǎng)絡(luò)工具書的發(fā)展,許多考證問題也成為省時(shí)省力的技術(shù)性操作。比如研究生初讀《續(xù)資治通鑒長(zhǎng)編》卷一的史料,利用網(wǎng)絡(luò)工具書可以做簡(jiǎn)單考證,以利于理解古文:

丁巳,命宗正少卿郭玘祀周廟及嵩、慶二陵,因詔有司以時(shí)朝拜,著于令。(玘,未見。)

【有司: 指官吏。古代設(shè)官分職,各有專司,故稱有司。例:《史記·廉頗藺相如列傳》:召有司案圖。諸葛亮《出師表》:宜付有司論其刑賞。王安石《答司馬諫議書》:授之于有司。】

【著zhù ◎ 顯明,顯出:~名。~稱。顯~。昭~。卓~。◎ 寫文章,寫書:~述。編~。~書立說。◎ 寫作出來的書或文章:名~。巨~。遺~。譯~。~作。◎ 古同“貯”,居積。】

目前,已經(jīng)出現(xiàn)古籍校勘智能化的趨勢(shì),如書同文公司開發(fā)了“校得快、校得準(zhǔn)、校得精”軟件,另有公司開發(fā)了黑馬校對(duì)系統(tǒng)。北京國學(xué)時(shí)代文化傳播公司開發(fā)的古籍自動(dòng)比對(duì)技術(shù),更有助于古籍考證。以兩個(gè)數(shù)字化版本的比對(duì)重新標(biāo)點(diǎn)《文淵閣本二十四史》,現(xiàn)將《宋史》第一九九卷《刑法志》中,具有明顯不同之處擇要舉例如下:

GX:禁于已然之謂敕禁于未然之謂令設(shè)于此以待彼之謂格使彼效之之

BZ:=≈★=====≈★=====≈============

DB:禁於未然之謂敕禁於已然之謂令設(shè)於此以待彼之謂格使彼效之之

GX:劉一止言法令具在吏猶得以為奸今一切用其所省記欺蔽何所不至

BZ:==★====================★====

DB:劉一正言法令具在吏猶得以為奸今一切用其所省記欺敝何所不至

GX:日小事五日三年詔御史臺(tái)鞫徒以上罪獄具令尚書丞郎兩省給舍以

BZ:======================★=====

DB:日小事五日三年詔御史臺(tái)鞫徒以上罪獄具令尚書丞即兩省給舍以

GX:日乃候進(jìn)止裁處輕重必當(dāng)其罪咸平四年從黃州守王禹偁之請(qǐng)諸路

BZ:===============★============

DB:日乃候進(jìn)止裁處輕重必當(dāng)其罪咸平元年從黃州守王禹偁之請(qǐng)諸路

GX:改法詔以強(qiáng)盜計(jì)贓應(yīng)絞者并增一倍贓滿不傷人及雖傷人而情輕者

BZ:============★===============

DB:改法詔以強(qiáng)盜計(jì)贓應(yīng)絞者并減一倍贓滿不傷人及雖傷人而情輕者

GX:捕系罷其職奉元豐二年成都府利路鈐轄言往時(shí)川峽絹匹為錢二千

BZ:=====================★======

DB:捕系罷其職奉元豐二年成都府利路鈐轄言往時(shí)川陜絹匹為錢二千

考證以上不同,唐律中勅為刑法,追溯以往,當(dāng)為“禁于已然”;《宋史》中有《劉一止傳》,劉一正為誤;《續(xù)資治通鑒長(zhǎng)編》卷四三咸平元年十二月甲寅載:“(刑部郎中、知制誥王禹偁)落職知黃州”,因而當(dāng)為咸平元年。

此外,人民出版社的“金典引文比對(duì)系統(tǒng)”,也可以校證引用馬恩列斯毛語錄是否正確。

隨著古籍?dāng)?shù)字化的發(fā)展,甚至可能實(shí)現(xiàn)電子標(biāo)點(diǎn)古籍。現(xiàn)在國學(xué)公司利用多年積累而成的句型庫、語法庫、參考文本庫,已經(jīng)實(shí)施電腦重新點(diǎn)校二十四史。李鐸先生提出的讓計(jì)算機(jī)自主學(xué)習(xí)而標(biāo)點(diǎn)《四庫全書》的設(shè)想,在將來是有實(shí)現(xiàn)可能的。

在數(shù)字化時(shí)代,臺(tái)灣新竹清華大學(xué)黃一農(nóng)教授所著《兩頭蛇》一書充分利用網(wǎng)絡(luò)文獻(xiàn)和數(shù)字化古籍來考察明末清初的第一代天主教徒,所利用資料多達(dá)1099種,進(jìn)而提出“e考據(jù)”的概念,認(rèn)為“我們有機(jī)會(huì)在很短時(shí)間內(nèi)就掌握前人未曾寓目的材料,并填補(bǔ)探索歷史細(xì)節(jié)時(shí)的許多隙縫,或透過邏輯推理的布局,迅速論斷先前待考的疑惑或者矛盾。事實(shí)上,一個(gè)有機(jī)會(huì)孕育‘e-考據(jù)學(xué)派’的時(shí)代或已出現(xiàn)。”

六、觀點(diǎn)理論化

在數(shù)字化時(shí)代,數(shù)據(jù)庫檢索將原來花費(fèi)精力的史料搜集工作變?yōu)榧夹g(shù)性操作,對(duì)于專業(yè)研究者,還是業(yè)余愛好者,這種檢索都很容易完成。這就使得一些題目的學(xué)術(shù)價(jià)值相對(duì)降低了,如傳統(tǒng)的“尋章摘句”的乾嘉學(xué)派考據(jù)式的研究就在此中之列。如一則民間故事所言:乾隆南游經(jīng)順德府與高僧對(duì)話:“常念佛經(jīng),上面有幾句阿彌陀佛?”老僧反問:“熟讀四書,上面有幾個(gè)子曰?”這樣的問題在今天已經(jīng)難以稱為學(xué)術(shù)。只有由于這種考據(jù)式的研究在思維方面的省力性特點(diǎn),在當(dāng)前研究中的實(shí)用性思想的主導(dǎo)下,仍然有大量這方面的選題。

在史料搜集便捷化的趨勢(shì)下,研究者的精力當(dāng)然要投入到更深層次的理論層面。劉家和在《<崔述與中國學(xué)術(shù)史研究>序》中說道:“記得從前有一位學(xué)術(shù)前輩說過:‘上窮碧落下黃泉,動(dòng)乎動(dòng)腳找材料。這已很不容易,而現(xiàn)在是要‘上窮碧落下黃泉,以求有所新發(fā)現(xiàn)’,這就更難上加難了。”[⑨]

在數(shù)字化時(shí)代,史學(xué)研究應(yīng)更追求理論化思維。本文以兩個(gè)方面為例:一是數(shù)據(jù)庫的檢索功能,其查詢結(jié)果實(shí)質(zhì)也實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)計(jì)功能,可以促進(jìn)量化式研究的新進(jìn)展,從而為計(jì)量史學(xué)提供新的應(yīng)用。二是在數(shù)據(jù)庫中檢索,其關(guān)鍵詞很容易建立相互間聯(lián)系,關(guān)系網(wǎng)絡(luò)式研究的理論也會(huì)得到新發(fā)展。

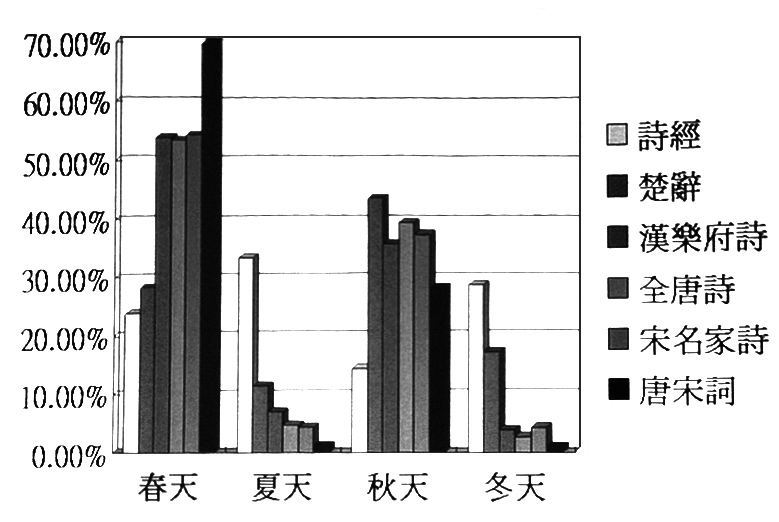

在前數(shù)字化時(shí)代,很多統(tǒng)計(jì)只能憑籍感性認(rèn)識(shí),如明人孔尚任講中國古代詩歌與季節(jié)的關(guān)系:“秋之氣高潔爽朗,合于詩人之致,于秋得其五,于春得其三,于夏冬僅得其一二。”這種說法完全建立在作者感性認(rèn)識(shí)之上,而缺少數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)支持。現(xiàn)在有學(xué)者如羅鳳珠先生利用數(shù)據(jù)庫對(duì)“詩詞中的四季與景物”進(jìn)行了精確統(tǒng)計(jì):[⑩]

根據(jù)羅先生統(tǒng)計(jì),《唐宋詞》中以春天為主題的約占70%,以秋天為主題的約占28%,而以夏、冬為主題的各約占1%。而《全唐詩》以春天為主題的約占53%,以秋天為主題的約占39%,而以夏為主題的約占5%,而以冬為主題的約占3%。《宋名家詩》以春天為主題的約占54%,以秋天為主題的約占37%,而以夏、冬為主題的各約占4.5%。證明中國古代詩人題詠,春季的體裁實(shí)多于秋季,而夏季和冬季的體裁比例更少,這種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是更有說服力的。

但是這種數(shù)字統(tǒng)計(jì)之后,還要進(jìn)行理論分析,否則只能描述現(xiàn)象,而不能給出歷史原因。筆者研究宋代詞人筆下的“鏡”意象,檢索得知,吳文英使用58次,賀鑄使用28次,陳允平使用19次,晏幾道使用18次,陸游使用16次,辛棄疾使用16次,周密使用16次,吳潛使用12次,李曾伯使用12次,劉辰翁使用10次,秦觀使用9次,周邦彥使用7次,蘇軾使用4次,姜夔使用3次。但是何原因,使不同作者對(duì)“鏡”意象的使用出現(xiàn)這樣的偏差,則還需進(jìn)一步理論分析。

袁林先生曾用模糊數(shù)學(xué)中的模糊聚類分析和模糊相似優(yōu)先比分析方法,對(duì)數(shù)據(jù)庫檢索進(jìn)行分析,提出前資本主義社會(huì)主要的被剝削被壓迫階級(jí)中有一些游離于斯大林定義的奴隸和農(nóng)奴之外,并不能為這兩個(gè)概念所涵蓋。[11]北京大學(xué)李鐸先生研發(fā)的《全唐詩& 全宋詩分析系統(tǒng)》,以智能“分析”替代全文“檢索”,在數(shù)據(jù)深層挖掘和知識(shí)發(fā)現(xiàn)方面具有開創(chuàng)性意義。將《全唐詩》57000多首,《全宋詩》254240首作為檢索對(duì)象,可以直接完成重出詩提取、格律詩標(biāo)注、字、詞組和詩歌格律的頻率分布統(tǒng)計(jì)等人力無法完成的課題。

古籍?dāng)?shù)據(jù)庫的使用可以促進(jìn)“群體傳記”等關(guān)系網(wǎng)絡(luò)類研究。群體傳記學(xué)(Prosophgraphy)興起于20世紀(jì)二三十年代對(duì)歐洲歷史的研究,它是指“通過對(duì)一群人物生平的集體性研究,來探討他們共同的背景特征”,其采用的方法是:

先建立一個(gè)研究范圍,然后詢問一組系統(tǒng)的問題:關(guān)于出生與死亡、婚姻與家庭、社會(huì)出身與其所繼承的經(jīng)濟(jì)地位、居住地、教育、個(gè)人財(cái)富的數(shù)量與來源、職業(yè)、宗教、仕歷等等。之后將這一范圍內(nèi)所有個(gè)人的各種信息對(duì)比、組合,并探析其重要的變量。研究者會(huì)分析這些信息的內(nèi)在相關(guān)性,及它們與其它類型的行為與活動(dòng)的相關(guān)性。[12]

英國學(xué)者郝若貝教授《750至1550年間中國的人口、政治和社會(huì)轉(zhuǎn)型》一文是“群體傳記”典型成果,文章提出:宋初的統(tǒng)治集團(tuán),是一群所謂的開國功臣;到10世紀(jì)末,統(tǒng)治人群便被一群職業(yè)官僚所替代;而到了11世紀(jì)晚期,這群人又被所謂的地方精英所取代。[13]現(xiàn)在哈佛大學(xué)與北京大學(xué)等單位建設(shè)的《中國古代人物傳記資料庫》(CBDB)就尤為注重輸入人物的各種關(guān)系,從而為深入研究提供數(shù)據(jù)支持,可以實(shí)現(xiàn)學(xué)者的相關(guān)設(shè)想:“以某一作家的生平家世為焦點(diǎn),可以迅速排列比較同時(shí)代和異時(shí)代的多個(gè)、甚至多組作家的類似背景資料,從而發(fā)現(xiàn)其中各種關(guān)聯(lián)和變化的脈絡(luò)。”[14]

七、思維雙向化

古籍?dāng)?shù)字化時(shí)代,不僅為研究者提供了前所未有的史料檢索的方便,更重要的是,還可以促進(jìn)了學(xué)者群體的思維轉(zhuǎn)化。

首先,數(shù)字化時(shí)代的學(xué)者可以實(shí)現(xiàn)從“一意求之”到“無意求之”的選題轉(zhuǎn)變。人類習(xí)慣于直線式思考,是以A→B→C→D→E的順序依次排下去的邏輯,我們通常會(huì)順著這些線條來收集史料,沿著線條進(jìn)行思考。蘇東坡在《又答王庠書》里說:“書富如海,百貨皆有。人之精力,不能兼收盡取,但得其所欲求者爾。故愿學(xué)者每次作一意求之。如欲求古今興亡治亂,圣賢作用,但作此意求之,勿生余念。又別作一次,求事跡故實(shí);典章文物之類,亦如此。他皆仿之。”這種“一意求之”讀書法實(shí)際上也是集中精力的研究路徑:“每當(dāng)我們將零星的斷片(即史料)按照一定規(guī)則重新排列、組合以后,都會(huì)有一種豁然開朗的感覺,因?yàn)槲覀儚闹邪l(fā)現(xiàn)了那些資料在原有脈絡(luò)之中難以解讀出的字面之外的第二甚至第三重含義,以及它們之間的各種內(nèi)在關(guān)聯(lián),我們對(duì)這些含義和關(guān)聯(lián)作進(jìn)一步的分析或綜合,往往會(huì)有新的發(fā)現(xiàn)和解讀,這就是人文學(xué)術(shù)研究的一般過程。”[15]

演繹思維要求從客觀實(shí)際出發(fā),搜集大量的事實(shí)材料,將此作為出發(fā)點(diǎn)(起點(diǎn)),然后遵循傳統(tǒng)的邏輯規(guī)則,沿著歸一的或單一的方向進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)周密的推理論證,進(jìn)行分析、綜合、抽象、概括,揭示客觀事物的本質(zhì)及其規(guī)律性,必須一環(huán)扣一環(huán)地展開研究,特別重視因果鏈條,要求實(shí)事求是,不允許用聯(lián)想和想象代替推理和論證,更不允許出現(xiàn)跳躍。

在數(shù)字化時(shí)代,學(xué)者對(duì)所遇問題沒有研究也可以試著檢索,從而實(shí)現(xiàn)“無意求之”的改變。數(shù)字化時(shí)代的史學(xué)研究,有的問題可以邊研究邊查史料,王曾瑜先生寫 《宋朝兵制初探》時(shí),還沒有古籍?dāng)?shù)據(jù)庫,但對(duì)史料分布有深入,也是一邊寫一邊找材料,成為宋代軍事史研究的重要參考著作。而在數(shù)字化時(shí)代,使用模糊查詢或漸進(jìn)式查詢,更有可能如此進(jìn)行研究。更重要的是,以前學(xué)者多將精力耗費(fèi)于史料搜集工作,對(duì)于一個(gè)問題的諸多答案、辦法和方案中,只能選擇一個(gè)最好的。而“無意求之”,則可以在研究中多思路地進(jìn)行思考,不斷探索其他的可能性,從內(nèi)心深處把齒輪從單數(shù)變成復(fù)數(shù),從而把自己從一個(gè)問題的解決者轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)問題們的解決者,或稱為多問題的解決者。

“無意求之”的研究路徑,使學(xué)術(shù)研究在進(jìn)行分析之前,可以先進(jìn)行假設(shè),“以果為始”,以最終的結(jié)果作為思考的開始,以最初需要的數(shù)據(jù)或者信息為這個(gè)循環(huán)思維的終點(diǎn)。在思考一個(gè)重要問題,或者做出重要結(jié)論前,先確定真正的問題,思索一下所有的相關(guān)因素,進(jìn)行清理。然后針對(duì)重點(diǎn)提出假設(shè),并明確支持或者推翻假設(shè)需要的數(shù)據(jù),然后明確目的地,收集數(shù)據(jù)。這種“假設(shè)-檢驗(yàn)”的思維模型,使胡適先生講的“大膽設(shè)想,小心求證”[16]成為可能。

演繹思維與以果為始思維各有缺點(diǎn),前者因?yàn)橐劳羞壿嫞皇茄刂粭l固定的思路走下去,容易使我們的思考受拘泥、被定型、局限住;后者往往主題先行,即先有題目再去論證,容易造成偽命題的出現(xiàn)。但是在數(shù)字化時(shí)代,可以兼用兩種思維,相向思考,勢(shì)必大于裨益于學(xué)術(shù)創(chuàng)新。

尾 語

數(shù)字化時(shí)代的另一面是網(wǎng)絡(luò)的迅速發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)的無與倫比的交互性發(fā)展,現(xiàn)在已在很大程度上取代傳統(tǒng)的論著索引工具書,而成為發(fā)布學(xué)術(shù)成果的主要途徑。?? 這體現(xiàn)在兩個(gè)方面,一是研究動(dòng)態(tài)近期化,要求對(duì)研究問題進(jìn)行的學(xué)術(shù)史回顧到最近時(shí)期;二是研究情報(bào)多樣化,除了論著之外,學(xué)術(shù)會(huì)議、學(xué)位論文、調(diào)研報(bào)告、講演發(fā)言、網(wǎng)絡(luò)博客等非正式成果也可列入?yún)⒖嘉墨I(xiàn)。中國學(xué)術(shù)期刊全文數(shù)據(jù)庫是國內(nèi)較通用的全文庫。超星電子圖書館為目前世界最大的中文在線數(shù)字圖書館。萬方數(shù)據(jù)是國內(nèi)第一家以信息服務(wù)為核心的股份制高新技術(shù)企業(yè)。隨著各類研究成果的發(fā)展,窮盡相關(guān)研究參考文獻(xiàn)也成為可能,學(xué)術(shù)創(chuàng)新的難度也相應(yīng)提高,有的問題可能進(jìn)入微創(chuàng)新時(shí)代。

2000年1月美國公布了《高等教育信息素養(yǎng)(informationLiteracy)能力標(biāo)準(zhǔn)》,確定了一個(gè)具備信息素養(yǎng)的人應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)是:“確定所需信息的范圍;有效地獲取所需的信息;鑒別信息及其來源;將檢索出的信息融入自己的知識(shí)基礎(chǔ);有效地利用信息去完成一個(gè)具體任務(wù)。”在數(shù)字化時(shí)代,學(xué)會(huì)利用數(shù)據(jù)庫和學(xué)術(shù)信息搜索都成為研究生必備的研究素養(yǎng)。

當(dāng)然,數(shù)字化時(shí)代對(duì)學(xué)術(shù)研究也會(huì)帶來負(fù)面影響,一是會(huì)有“以檢索代替研究”、技術(shù)偽裝學(xué)問的詬病。[17]二是只重史料,而不愿理論思考,從而實(shí)質(zhì)上重復(fù)前人的研究成果,漆俠先生認(rèn)為這樣的研究終為轅下之駒,這是我們應(yīng)該避免的。

注釋:

[①] 王文濤:《怎樣利用數(shù)字資料研究中國古代史》,《歷史教學(xué)(下半月刊)》2003年第5期。

[②] 王曾瑜:《治遼宋金史雜談》,《纖微編》,河北大學(xué)出版社,2011年版,第24頁。

[③] 張三夕:《中國古典文獻(xiàn)學(xué)》,華中師范大學(xué)出版社,2007年第2版。

[④] 楊琳:《古典文獻(xiàn)及其利用》,北京大學(xué)出版社,2010 增訂本。

[⑤] 轉(zhuǎn)引自吳夏平:《古籍?dāng)?shù)字化與文獻(xiàn)利用》,尹小林主編《第一屆中國古籍?dāng)?shù)字化國際學(xué)術(shù)會(huì)議文集》,北京:五洲傳播出版社,2009年版。

[⑥] 王曾瑜:《治遼宋金史雜談》,《纖微編》,河北大學(xué)出版社,2011年版,第24~25頁。

[⑦] 汪圣鐸:《兩宋貨幣史料匯編·編后語》,中華書局,2004年版。

[⑧] 李華瑞:《近三十年來國內(nèi)宋史研究方向博士學(xué)位論文選題取向分析與思考》歷史教學(xué)(下半月刊),2009 年第6期。

[⑨] 邵東方:《崔述與中國學(xué)術(shù)史研究》,人民出版社,1998年版。

[⑩] 2009年8月18——20日“第二屆中國古籍?dāng)?shù)字化國際學(xué)術(shù)研討會(huì)提交論文”(北京)會(huì)上發(fā)言。

[11] 袁林:《中國古代奴婢性質(zhì)問題的模糊數(shù)學(xué)分析》,《河北師院學(xué)報(bào)》1993年第3期。

[12] Lawrence Stone, “Prosopography”, Daedalus 100.1 (1971), p 46.

[13] Robert M. Hartwell, “Demographic, Political and Social Transformations of China, 750-1550”, Harvard Journal of Asiatic Studies, December 1982, pp. 405-416.

[14] 李鐸、王毅:《數(shù)據(jù)分析時(shí)代與古典文學(xué)研究的開放性空間——兼就信息化工程與古典文學(xué)研究之間的互動(dòng)問題答質(zhì)疑者》,《中國文化研究》2006年第2期。

[15] 史睿:《試論中國古籍?dāng)?shù)字化與人文學(xué)術(shù)研究》,《國家圖書館學(xué)刊》1999年第2期。

[16] 胡適:《清代學(xué)者的治學(xué)方法》,歐陽哲生編:《胡適文集》第二冊(cè),北京大學(xué)出版社,1998年版,第285、302頁。

[17] 吳夏平:《古籍?dāng)?shù)字化與學(xué)術(shù)異化》,2011年8月16—18日“第三屆中國古籍?dāng)?shù)字化國際學(xué)術(shù)研討會(huì)提交論文”(北京)提交文章。

(作者單位:河北大學(xué) 宋史研究中心暨歷史學(xué)院,河北 保定 071002 )