中國歷代著名道觀、道長簡介(五)

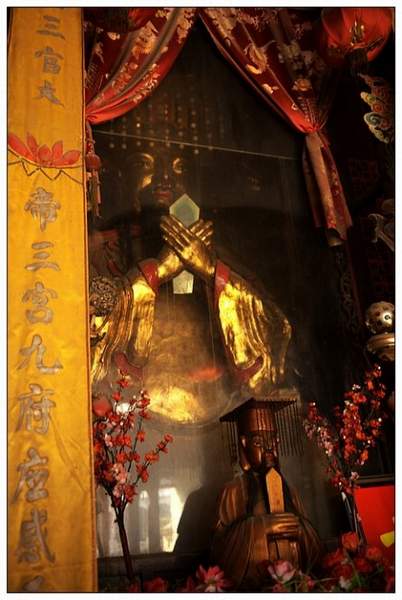

14、五腦山帝主廟

“帝主廟”又名“天星觀”,位于湖北麻城市五腦山上。五腦山地踞鄂豫皖三省要塞,為鄂北咽喉。東抱龜峰,接大別山之奇;南收江漢,挽四鄉之秀。山上有南北古廟對峙,北面為北廟在仙居山,名靜月寺,系東晉時建造。寺鄰麻姑仙洞,相傳為麻姑修真處;南廟乃帝主廟,是鄂東北著名道教宮觀。始建于北宋道教興盛時期。自清代以來,帝主廟一直是全真教派道士隱修之地,道教重要的活動場所。這座道觀之所以稱為帝主廟,乃是因為五腦山廟所奉之神張七相公,曾被歷代帝王封為紫微侯、助國順天王,民間又稱之為福主、土主、蓋天帝主。據傳:張七系三國時西蜀車騎將軍張飛轉世。《麻城縣志》載:“神宗時降生西蜀壁山縣張氏,行七,世稱張七相公。”十七歲時,張七歷游至麻城,見民間多淫祠,盡毀之。祠主訴于官,判入獄三年。時值邑中發生火災,張七自知厄滿當出,讓人告訴縣令,他能滅火。縣令將他釋放出來。張七身跨烏騅馬,執朱挺,指火火滅。遂西行至相公橋,人馬飛升,望者見其止于五腦山,遂立廟山麓,以祀之。宋代封其為紫微侯,明代封為助國順天王,清嘉慶年間敕封靈感侯。遂稱為“帝主廟”。

帝主廟建于北宋,幾經滄桑,屢廢屢興。據《麻城縣志》載,帝主廟在歷史上有過三次大維修,第一次是在明嘉靖二十四年(1545);第二次是在清嘉慶丙辰年(1796),邑人胡宗第募化進行第二次重建,捐資遍及南方各省,尤以四川、云南甚鉅。后毀于咸豐年間太平天國兵燹;第三次是清同治初年(1862)邑人王大、吳春山等募化重建。五腦山廟鼎盛時期有一亭:靜心亭;一院:道峰分院;二門:一天門、二天門;三宮:紫微宮、威靈宮、玉清宮;四樓:鐘樓、鼓樓、戲樓、聚峰樓;四殿:拜殿、帝主殿、娘娘殿、祖師殿。總計百多間房屋。有道徒四十多人,與道教名山武當山常有往來,望風朝拜的香客,廣及四川、云南、貴州、江西、湖南諸省,每日不下千人。并在漢口永清街募資購置了佑圣觀,作為道友聯絡的據點。此后又遭受多次戰亂和人為毀壞,年久失修,在晚清和民國年間敗落,至使戲樓被除,紫微、威靈兩宮成了廢墟,聚峰樓和道峰書院的基地荊棘叢生,榛蕪蔽目,四重神殿更是千瘡百孔,文物絕大部分散落毀滅。1940年改成學校,叫甘露中學,學生大約在600至700人。隨后又有軍隊進駐。文化大革命“破四舊”中,神像盡毀,道士被遣散。宮觀也改成了糧庫。1985年作為道教活動場所重新開放。“5·12”四川汶川特大地震中,帝主廟遭受重創。其維修被列入災后恢復重建規劃,工程總投資1108萬元,于2010年9月正式開工,一年后順利完工。

帝主廟現存建筑有一天門、二天門、戲樓、正殿及左右回樓、靜心亭等,建筑面積1300余平方米。廟內文物除娘娘殿沉重銹蝕的大鐵瓦外,有三件重要的歷史文物。一是式藝精湛的獅雕;一是明代年間江西景德鎮出產的彩瓦,據傳是景德鎮五腦窯專為帝主廟燒制的彩色磚瓦;再就是劉天和碑文。劉天和是清代兵部尚書,其碑文距今已有幾百年的歷史。

帝主廟附近的景點和文物有:

麻姑仙洞

位于五腦山北坡山腰,為一天然洞穴,相傳為麻姑得道成仙之地。洞內壁下,有一個小水潭,清澈見底,有天然泉水流出,清甜可口。石洞門口有一座長2米高2.6米的石碑,上面寫著“東晉·麻姑仙洞·明修”八個大字。洞頂上是“麻姑梳妝臺”,山后有“腳印石”。石塊長5米,寬3.5米,正中呈一個三角式的剪子口布鞋形狀,相傳是麻姑當初是五腦山山北經過時留下的腳印。

靜月宮

地處麻姑仙洞下方800米竹林中。始建東晉,曾先后用名凈月寺、隱谷庵、靜心寺。占地面積5畝,殿宇建筑具傳統寺廟樣式,木質結構,主要由椿木和樟木組成。墻壁為百斤重的青石砌就,輔之雕梁畫棟,古香古色。宮內主閣為娘娘殿,并排三霄娘娘,自左右依次為護子、催子、送子娘娘。

霸王寨

位于五腦山的主峰國家森林公園最高處。據說當年項羽來到五腦山,認為這里地勢險要,是通向南北的要沖,進可攻退可守,十分適宜屯兵養軍,于是在五腦山上圍筑石頭城寨,在寨頂上修建了一個了望樓,樓上再建一個烽火臺。

“萬古高風碑”

為摩崖石刻,在五腦山森林公園北部山腰的一處懸巖峭壁上,因年代久遠,風雨剝蝕,那字跡已很模糊。但仔細辨認,依稀可以辨認出“萬古高風”四個大字。相傳是曹操親筆題贈給右軍師尚書仆射毛玠的。

法華寺

位于五腦山北麻姑仙洞下。寺廟總面積2000余平方米,現有大殿、客房、齋房、庫房等規模建筑,是麻城市最大的佛寺,亦是麻城市佛教協會所在地。

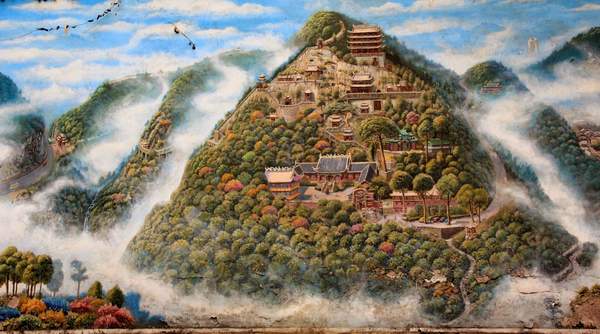

16、重慶老君洞道觀

原名太極宮,是川東地區第一道觀。位于重慶市南岸區上新街東南約2公里的老君山上。《巴縣志》記載:“老君山在縣東南七里,有石洞,即《華陽國志》所謂涂洞是也。”這“涂洞”的俗稱,就是老君洞。該道觀原是道教天師道道場,清代乾隆四年(1739)始由全真道士住持,從而遂漸成為全真道宮觀。現為道教全真龍門派十方叢林,也是重慶道教的重要道場。

老君洞在三國時已有殿堂。東漢末年,張陵建政權于漢中,其徒眾散入西南地區,稱為天師道。巴人信奉天師道者尤眾,老君洞當時即為道場之一。在唐代,由于唐皇室尊奉道祖李耳,便在老君山建道觀為太清宮。明憲宗成化十六年(1480)重修擴建后改為太極宮,更名老君洞。此后不斷培修、擴建,逐漸形成今日之規模。另據老君洞中清同治年間的碑刻曹汴碑記記載,此地原為夏后涂山氏神廟。明神宗萬歷甲戌(1574)冬月所建,明末張獻忠之亂后始為道長住持,改稱太極宮,又名老君洞。清乾隆四年(1739),北京白云觀朱一品道長云游至此,見老君洞道觀頹廢不堪,于是留在此地住持,以德聚徒,為全真龍門派在重慶地區的傳衍起到了重要的作用。咸豐六年(1856),李復昆為巴縣道門領袖,苦心募化多年,即使在太平天國大兵臨境之時,也矢志堅守,老君洞道觀從此由廢而興。據老君洞道觀現存一部清代家規記載:“近因廟宇頹敗,常住淡泊,蒙十方善士集腋成裘,煥然一新。而殿宇重疊、名揚乃執”。文化大革命中,老君洞在“掃四舊”中慘遭破壞。1989年,老君洞道觀重新正式對外開放,中斷20年的宗教活動恢復。老君洞歷來以景、文、德三勝,享譽大西南。

所謂“景”是指老君洞一帶風景秀麗。老君山背靠涂山湖,北鄰真武山。在青翠的松柏陰翳中,沿古川黔大道拾級而上,即可抵達老君洞道觀。林蔭古樹之間,老君洞道觀居高臨下,極目四望,一邊是滿山翠竹密茂,巖峰重疊,藤蘿攀附,山間流泉與林中鳴鳥交相呼應。俯視山下,三水環城,數十里江城景色盡收眼底

除此自然形勝,老君洞道觀的建筑也很奇特:所有的廟宇建筑、神像塑造,都是根據石巖的自然條件,鑿壁成像,依山盤旋而上,整個老君洞道觀建筑呈“玄”字形。

所謂“文”,是指有很多極具價值的文物題刻:

三清殿左壁的木刻家規,是清咸豐十年(1860)所刻,距今已150年,仍完好無損;三清殿前的“五龍捧圣”浮雕,為明代留存。五龍蜷曲祥云之中,活靈活現,內含道教五龍治山岳之義。鏤刻細致,雕工精湛,是極為珍貴的文物。

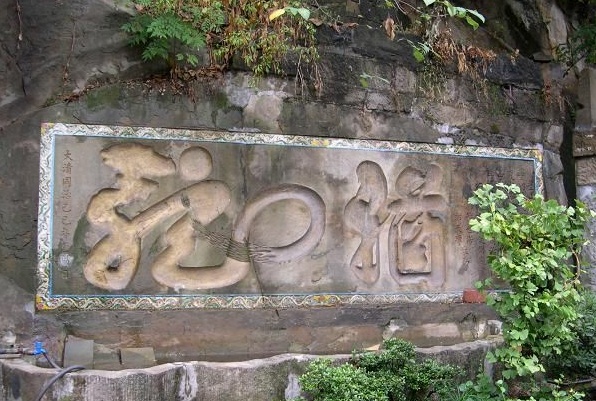

觀內還有各種石刻的楹聯、題字,觀外的摩崖石刻,更是體現了老君洞道觀的“文勝”有近代的浮雕“老君說法圖”、“八仙祝壽”、“老君八十一化”;明代石刻殿右側的石刻草書“猶龍”二字,是孔子問禮于老子時的贊詞,字體遒勁,倒影池中,水波蕩漾,仿佛真龍游動。

明代石刻殿右側的石刻草書“猶龍”二字

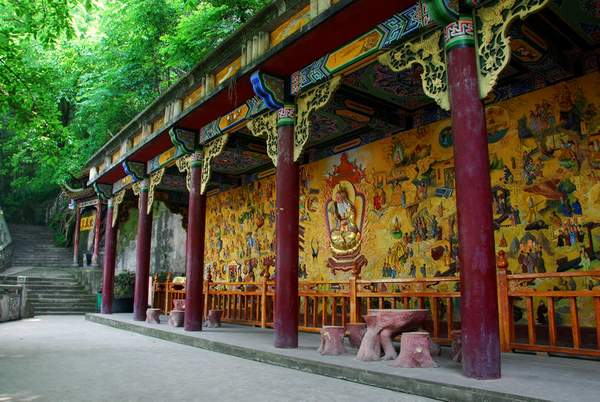

老君洞“老子講經圖”浮雕

普陀崖石刻多為明代,有“慈航救八難”、“文王訪賢”、“伯牙撫琴”、“娥皇女英訪大舜”等故事,形象生動,極富文物價值。此外,石巖上3幅真武祖師修道事跡圖——“鐵杵磨針”、“呂祖傳道”、“靈祖護道”,雕刻細致,栩栩如生,祖師殿內的石壁上的“七真朝圣圖”(又名李老君出游七真圖)浮雕群像等。

而往南天門一帶的石壁上,道光年間的“有仙則名”,同治年間的“涂山古洞”、“紫氣東來”、“涂洞參天”,光緒年間的佛教六字真言、“福地洞天”、“笑傲煙霞”、“玄關一竅”等摩崖石刻。

此外,在“呂洞賓太湖悟道石刻”神像旁鐫有詩偈“洞中清靜好修行,看看不遠功果成。你若就此下山去,走盡天涯枉費心”;“真武祖師贈劍石刻”神像旁有詩偈“深山絕頂靜無人,忽遇老叟談名經。賜我龍泉助道法,功成不忘贈劍恩”。玉皇樓邊巖壁上還有1925年題記的“國民!國民!汝忘英敵之慘殺同胞乎”石刻一方,是記述英帝國主義入侵,喚醒國人速起的碑刻。新中國成立后,在后坡還發現新石器時代遺址,極富研究價值。

所謂“德”是指老君洞的家規戒律頗嚴,以德治觀。老君洞道觀現存一部清代家規,從中可以了解當時老君洞道觀對戒律的要求。家規提出以“涵養性天,變化氣質”為要務,用此德行回饋信眾。這種家風延續至今,形成老君洞道觀“德勝”的特色。1989年,老君洞道觀重新正式對外開放。當時周至清道長任住持,開始致力于道教人才的培養,創辦道教知識培訓班,在教授道教經懺、科儀的同時,也教授宗教政策與法律、法規。參加培訓的學員后來多數成為區縣道教骨干,為道教在重慶的傳播起了推動作用。2007年,老君洞道觀從中國道教學院引進鄧信德道長任老君洞道觀監院,負責道觀的一切事務。鄧信德2006年從中國道教學院畢業,獲得碩士學位,其后在中國道教學院任教。在讀書和任教期間就發表過很多學術論文,并且參加過《中華道藏》的編校工作。這位學者型道長到來后,全面整頓道風道貌:老君洞道觀成立圖書室,建立學習型道觀;派出道長參加古籍普查培訓與圖書館分類培訓;收集各種版本《道藏》的電子版,建立現代化圖書室;組建“道樂班”,聘請專業的音樂教師進行授課,以提高道士們的藝術修養,繼承與弘揚道教音樂;成立“齋醮科儀小組”,制定規章制度,規范科儀活動及道長的儀表風范,促進了對外整體形象的提升。

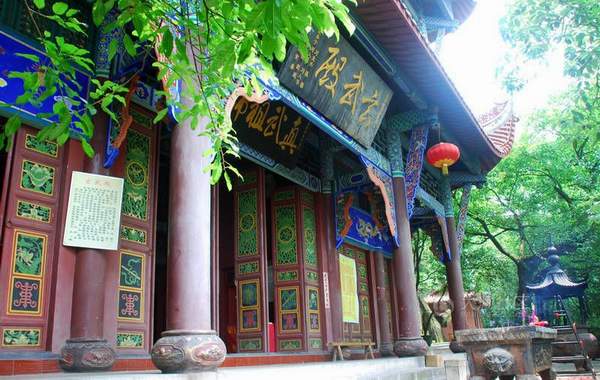

今日老君洞廟區占地300多畝。整個道觀依山造殿,鑿壁成像,自山門起沿峭崖、陡壁呈“玄”字而層層布置,盤旋而上,直達山頂。觀內有三清殿、真武殿、靈祖殿、三豐殿、斗姆殿、文武殿、七星殿、呂祖殿、慈航殿、玉皇殿、財神殿、藏經樓等13座殿堂以及齋堂、客堂、經堂、戲臺、戲樓、丹房等。這些殿堂多仿我國庭園式樣,懸山穿斗,飛檐翹角。另有古涂洞、三峰洞、純陽洞、石猴洞、三圣洞、燃燈洞散落其間。

沿古川黔大道,約登240余級至老君坡,再折向廟前石梯,上427步就到了山門月臺。在月臺處有高聳的石碑坊,正中額龕托出太極圖和“太極宮”三字。左右鐫刻“紫府”、“丹臺”,象征此處是一座神仙洞府。

進入山門后首先是靈官殿,供奉道教護法王靈官,又稱王元帥。因為是護法神,自然是威風凜凜,顯示出鎮妖降魔的威嚴。兩旁各有廂廊一列,左廂底署為“云中白鶴”,塑有南極仙翁騎白鶴,右廂底署為“函谷青牛”,塑有李老君騎青牛。兩廂側各有臺階,可以上達正殿——三清殿。

三清殿始建于明代,現存的殿堂則是清乾隆四年(1739)重建,石木結構。殿內供奉的造像,中為太上老君,左右分別為南極長生大帝和北極紫微大帝。三清殿的兩側有客堂、回廊、鐘樓,均為木結構建筑。

由鐘樓右側上山,是明代石刻殿,殿內存有“呂洞賓太湖悟道”、“真武祖師贈劍石刻”等浮雕,石刻神像旁皆鐫有詩偈。石刻殿左右分別是五路財神和魁星,是人們求財與求學上進的地方;殿前方是一個空壩,延伸過去便是道長們修行悟道的丹房。

拾級而上,就到了真武祖師殿。祖師殿是以洞為殿,原為古涂洞,后擴鑿成宮殿式。古涂洞是老君洞道觀最古老的洞室之一,最初祀奉治水英雄大禹,后祀奉太上老君,清代改祀真武祖師。因真武祖師位在北方,北方主水,殿內有一口井,井水又稱藥王水,據說飲之療疾,并能給人帶來幸福吉祥,前來朝拜的香客皆喜取水治疾和祈福。

從真武祖師殿再向上便是玉皇樓。玉皇樓始建于明代成化年間,后完全毀壞,現存樓宇為現代重建的三樓一底的仿古建筑,飛檐翹角,巍峨壯觀。登上頂樓,山城風光盡收眼底。玉皇樓邊有一石洞,傳說是李老君看南北二斗下棋處。

出玉皇樓便是南天門,此為傳說中人仙分界之處。下天梯則至黃鶴亭,依次是呂祖殿、財神殿、慈航殿。而具有老君洞道觀特色的洞室散布于山中,有老君洞、三豐洞、純陽洞、涂洞、石猴洞、仙源洞、三圣洞、燃燈洞、驪山老母洞等9座。其中老君洞位于慈航殿左側上方,洞在峭巖中間,上下俱隔數丈,葛蘿塞徑,松針蔽途,只有在晴天時才能用長梯攀登。而游石猴洞,初是一片漆黑,摩壁接踵前進,漸露微光,轉彎后才豁然開朗。

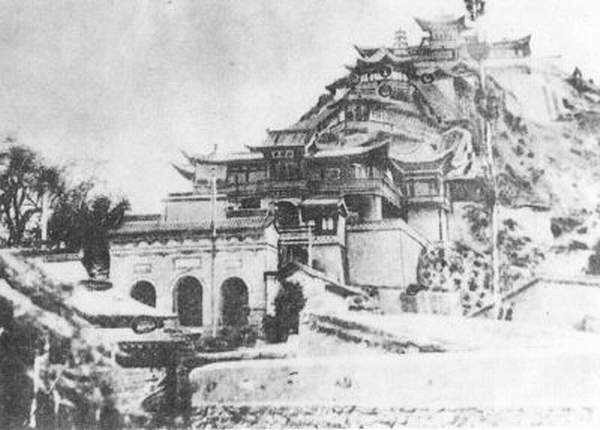

17、蘭州市白云觀

全國名為白云觀的道觀很多,較著名的有:北京市白云觀、上海市白云觀、重慶市綦江白云觀、河南省孟津白云觀、湖北蘄春縣仙人臺白云觀、陜西省佳縣白云山白云觀、甘肅省臨夏白云觀、甘肅省蘭州白云觀、山東淄博市博山區白云觀和湖北荊門市白云觀。其中蘭州白云觀專門祀奉呂祖呂洞賓,所以又叫呂祖廟。位于蘭州濱河中路南側,東鄰中山橋,背依馬銜山余脈,面對滔滔黃河。白云觀系西北地區道教十方叢林,據史料記載,始建于清道光十六年(1836),距今已有175年的歷史。古代蘭州著名的三觀之一。現為市屬重點文物保護單位,甘肅省和蘭州市道教協會所在地。

據陳鐮《白云觀碑記》載:白云觀始建于清道光十六年(1836),由陜甘總督瑚松額捐俸修建。蘭州白云觀原有上觀、下觀之分,上觀原址在郊區崔家崖極壽山,20世紀50年代修建蘭新鐵路時被全部拆除。現在人們所說的白云觀,即指下觀,與黃河北岸著名的絲綢古道金城關遺址遙相對峙,二者之間一段黃河水流波濤洶涌,這就是有名的“白馬浪”。黃河在蘭州上游波平浪靜,到了這里卻白浪滔滔,因此而得名。相傳明末清初呂祖顯靈于黃河之上,留仙跡曰“白馬浪”蘭州民眾在此修建呂祖廟以祀奉。道光年間,蘭州鄉紳道教信士紛紛上書陜甘總督瑚松額,請求擴建呂祖廟,以“棲仰”呂仙之“靈”。瑚松額遂讓風水先生擇地建祠,選中“城西北隅,大河之滸,辟地樹宮”,即今白云觀所在地。命名“白云觀”,專事奉祀呂洞賓。因此,白云觀又名呂祖廟。白云觀正式列入國家祀典,成為清代蘭州地區規模宏大、建筑完整的道教十方叢林。

蘭州白云觀經過晚清和民國年間的衰落破敗和文化大革命中毀滅性的破壞后,近二十年來已重新勃發生機,已成為薈萃十方全真道士和聯絡全省正一派道士,以及信教群眾開展宗教活動的中心場所。同時,也是海內外道教信徒及游人觀光朝拜交流的著名道觀。近年曾先后接待過美國、日本、新加坡等國的參觀團和港澳臺地區同胞的參訪朝拜及文化交流活動。每年來這里敬神參觀的香客游人達20余萬人次。

白云觀坐南面北,前臨黃河,原建筑由東、中、西及后四部分建筑組成,呈中軸線對稱布局,有牌坊、戲樓、鐘鼓樓、過殿、大殿、啟圣殿、東西道院、東西云水堂;啟圣殿后還有結構精巧的八仙閣、瀟灑軒、鶴鹿亭、聚仙亭、四照亭拱衛;再后有聚仙樓、飛仙橋、來仙軒等建筑,宏偉壯觀,共占地面積30畝。各種殿堂、亭閣、回廊、道舍等建筑及整個布局,皆具有明顯的清代建筑風格,后屢遭破壞,大部分殿堂房舍今已無存,今僅存三座大殿和鐘鼓樓閣及戲樓。1986年11月,白云觀歸還市道協。市道協和白云觀多方籌資先后維修了前殿、中殿、后殿、鐘鼓樓、古戲樓(山門),維修面積900平方米。另外,重建仿古式三層綜合樓、東西配殿、單房、齋堂、焚紙爐、東西廂房、建筑面積共1746平方米。同時,重塑神像29尊、銅鑄神像7尊、購置石獅一對。觀內現存古樹國槐7棵,似北斗之星錯落有序。1997年蘭州市人民政府將這7顆國槐作為重點古樹名木掛牌保護,成為全城僅有的一處名勝道觀與古樹名木融為一體的景點。

今日的蘭州白云觀一進山門是靈官殿。靈官殿后便是呂祖殿。呂祖殿是白云觀僅存的清代三大殿之一,原為白云觀過殿,建筑面積280平方米。重建后改成主殿呂祖殿,飛檐卷頂、四角高翹、懸梁起斗、明柱殿堂,造型雄偉。正中供的是呂祖,兩邊供的是全真七子,正殿的背面供的是救苦爺。第二進大殿為玉皇殿,供奉的是玉皇上帝、天皇大帝、紫微大帝、長生大帝、后土大帝及傳言金童、侍香玉女、藥王孫真人。第三進大殿是三清殿,供奉三清:元始天尊、靈寶天尊和道德天尊。三清殿建筑面積240平方米。殿堂彩繪雕塑莊重古樸。

觀內東西兩側是配殿三官殿、三法殿,均系清代建筑,建筑面積各120平方米。東配殿為三法殿,塑像七尊:雷祖、天師、真武大帝、關圣帝君、二郎真君、兩位仙童;西配殿為三宮殿,塑像七尊:天官、地官、水官、文昌、紫陽真人、兩位仙童。

觀內的戲樓也是清代建筑,是蘭州市僅存的一座古戲樓,但見飛檐翹角、脊壽卷頂、雕梁畫棟,蔚為壯觀。戲臺口朝南,松木地板結構,與山門聯結一體,明柱懸梁,山門在下,戲臺在上,建筑造型別致,有較高的文物觀賞價值。