中國歷代名園簡介(二):中國十大名園之北京頤和園

7、前山景區

(1)前山東部景點

寫秋軒 位于清華軒東北面的山坡上,始建于乾隆年間,光緒時重修。由寫秋軒、觀生意、尋云亭組成。正殿寫秋軒居中,兩個重檐方亭(東觀生意,西尋云亭)分列兩旁。為突出重點并求得建筑群體輪廓的變化,寫秋軒坐落在高3米的平臺上,坐北朝南,面闊3間,歇山頂。軒的東、西用斜爬山廊連系著觀生意亭和尋云亭,兩亭為重檐四脊攢尖方寶頂。整組建筑四周植以花木,自成一處開朗的游憩環境,從平臺可眺望遠處湖景、也可俯視山林近景。

秋軒平臺的東側有圓朗齋,用斜廊與寫秋軒整組建筑連為一體。圓朗齋面闊3間,硬山頂。圓朗齋南有硬山頂房3間,名瞰碧臺。

重翠亭 千峰彩翠 為萬壽山前山景區的兩座小亭。重翠亭位于寫秋軒東北,始建于乾隆年間,一八六〇年被英法聯軍燒毀,光緒年間重建。重翠亭坐北朝南,為卷棚式敞廳,歇山頂,8柱3楹。重翠亭既是點景建筑,又為觀景佳處。亭名出自王勃《滕王閣序》“層臺聳翠、上出重霄”。千峰彩翠位于重翠亭東北,是一座城關式的建筑。城關坐北朝南,城基高5.05米,寬5.07米,兩側有8.08×1.8米的城墻,城門洞寬2.25米,上方石匾“千峰彩翠”。千峰彩翠南望,正對著山腳的一處院落無盡意軒。位于寫秋軒的東側,始建于乾隆年間,光緒時重修。

意遲云在軒 無盡意軒 養云軒 福蔭軒 為頤和園萬壽山前山的三座軒廳。“意遲云在”是一座敞廳式的建筑,軒面闊3間,坐北朝南。面南懸“意遲云在”匾。

無盡意軒位于意遲云在的西南面,與千峰彩翠遙遙相對。始建于乾隆年間,光緒時重修。無盡意軒前臨荷池,繞以曲垣,極為幽靜。入口為垂花門,院落內正殿無盡意軒,硬山頂,面闊5間,坐北朝南。正殿的東、西側各有配殿3間,從東、西配殿至垂花門各有抄手廊7間。

養云軒位于無盡意軒東側,始建于乾隆年間。養云軒大門似鐘形,門上方錈刻石額“川泳云飛”,外側刻有楹聯“天外是銀河煙波宛轉,云中開翠幄香雨霏微”。內側刻有楹聯“群玉為峰樓臺移海上,眾香是國花木秀人寰。”養云軒門前有白石小橋架于葫蘆形的河上,橋為漢白玉單孔拱橋,虎皮石橋體,南北向坐落。橋南即是長廊。漢白玉單孔拱橋的東側,還有1座三孔石拱橋。養云軒院外,東有疊石洞穴及天橋通往樂壽堂的西花園揚仁風。

養云軒院落分為前后兩進,中以宇墻相隔。前院內東、西房各3間,硬山頂。正殿養云軒坐落在后院,坐北朝南,硬山頂。殿東、西各有硬山頂耳房2間。養云軒東配殿名隨香,西配殿名含綠。正殿的東、西各有5間轉角廊與配殿相連。

福蔭軒位于養云軒北側。始建于乾隆年間,原名餐秀亭,為2層樓式的建筑,光緒十七年,改建成一層“舒卷”式建筑,更名福蔭軒。軒坐北朝南,面闊3間,周圍有廊。曲線形檻墻,軒的東、西面各有3間曲廊,將山石和福蔭軒連接起來。

含新亭 薈亭 景福閣 養云軒和福蔭軒一帶的三座亭閣。含新亭位于養云軒東北、福蔭軒東南。始建于乾隆年間,光緒年間重新修葺。含新亭坐北朝南,重檐六角攢尖頂,東、北、西三面有太湖石。周圍散布著一些從暢春園移來的山石。

薈亭位于含新亭的東北側,始建于光緒年間,是一座六角雙環式的別致小亭。

景福閣原名曇花閣,始建于乾隆年間,平面作六角形,象征曇花的花瓣,位于萬壽山山脊最東端的制高點上。兩層樓閣,重檐攢尖琉璃瓦頂,第二層設平座可憑欄遠眺,底層為周圍廊,下面的平臺亦呈6瓣曇花形。佛經上稱優缽曇,象征靈瑞,曇花閣內上下2層都供奉佛像,是一座造型豐富,又很別致的佛閣。咸豐十年(1860年)年全部建筑被毀。光緒十八年(1890年),在曇花閣的遺址上改建“十”字形大殿景福閣,閣坐北朝南,建于平臺上,四周圍廊深1.65米。三卷勾連搭歇山式屋頂,前后抱廈,抱廈明間懸掛匾額“景福閣”,有聯曰“密蔭千章此地直疑黃岳近,祥雯五色其光上與紫霄同”。閣的前、后檐抱廈為敞廳,這里地勢居高臨下,東、南、北三面具有很好的視野。向東可以眺望東部園外的圓明三園至暢春園一帶的園林區,在這些園林相互呼應彼此資借的關系中居于一個關鍵性的位置。向南可縱覽昆明湖、南湖島和十七孔橋—帶水面的開闊景色,適宜賞雨、賞雪。只是將二層的佛樓改建為一層的園林建筑,從“點景”或“觀景”的角度來看,都較清漪園時遜色。

(2)前山中部景點

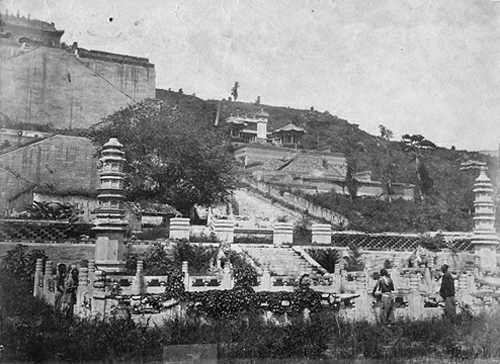

萬壽山前山中部建筑群,布局嚴謹對稱,南起昆明湖岸邊的云輝玉宇牌樓,北向通過排云門、二宮門、排云殿、德輝殿、佛香閣直到山頂的智慧海,層層上升,氣勢連貫,從水面一直到山頂構成一條垂直上升的南、北中軸線。西側的寶云閣和清華軒,東側的轉輪藏和介壽堂分別構成主軸線兩邊的次軸線。這一大組建筑群形成了總體規劃上前山龐大的景點集群的核心部分。

清漪園時期,萬壽山中部是乾隆帝為給母親祝壽修建的大型佛寺“大報恩延壽寺”。大報恩延壽寺沿山坡逐層起造臺地,自湖岸自山頂全長210米,分前、中、后3個部分。前部臨湖設門前廣場,建3座牌樓、2座旗桿、山門即面闊5間的天王殿,明間朝南供布袋佛,朝北供韋馱,兩稍間供四大天王。山門內的庭院東為鼓樓,西為鐘樓,鐘、鼓樓的北面各建1座石幢。院中長方形的水池上跨石橋,橋北坐落著面闊7間的正殿大雄寶殿。殿內當中朝南供奉三世佛,朝北的懸山上供南海觀音,沿東、西山墻供十八羅漢。殿前出月臺,月臺正中建碑亭1座,石碑上刻御制《大報恩延壽寺記》全文。兩側有東配殿“真如”、西配殿“妙覺”,均面闊3間。大雄寶殿后面為后罩殿多寶殿,殿內供旃檀佛。多寶殿的地平高19米,殿前設八字“朝真蹬”石臺階,庭院的東、西各建1座碑亭,石碑上分別刻金剛經和華嚴經。中部倚半山腰用巨石構筑高臺,臺的平面為方形,邊長45米,地面高程42米。臺的南壁高23米,設八字“朝真蹬”石臺階,臺上建佛香閣。閣周圍建回廊。佛香閣東、西、北三面順應坡勢堆疊山石,在真山上構筑假山,假山內的洞穴蜿蜒穿插于山道間,溝通了佛香閣、寶云閣、轉輪藏和多寶殿。疊石環繞巨大的高臺,改造了局部的地貌,形成質感和尺度上的強烈對比,渲染出佛寺本身的園林氣氛。大報恩延壽寺的后部是琉璃牌樓“眾香界”和無梁殿“智慧海”。東部的轉輪藏和慈福樓、西部的寶云閣和羅漢堂為四座佛寺,供奉釋迦牟尼、五百羅漢等佛像,貯藏經書。咸豐十年(1860年),這組建筑除智慧海、眾香界、寶云閣、轉輪藏及石臺、石經幢、石獅外,全都夷為平地。光緒十二年(1886年),在此修建了一組以排云殿為中心的專供慈禧太后祝壽慶典之用的殿堂。原大報恩延壽寺前部的大雄寶殿址改建排云殿,天王殿址改建排云門,多寶殿址改建德輝殿,未重建鐘鼓樓和碑亭,而建成2層院落中的東、西四座配殿。大報恩延壽寺中部和后部的建筑按原樣重修或重建。原慈福樓及五百羅漢堂址改建成介壽堂和清華軒兩個院落。整組建筑已由清漪園時單純的佛寺建筑改變為有佛寺、朝堂、居住的混合建筑了。建筑布局充分體現出“仙山瓊閣”的神化意境和“君權神授”的統治思想,龐大的建筑氣勢集合了園林功能、宗教功能和宮廷功能,是園內景區建筑的精華。

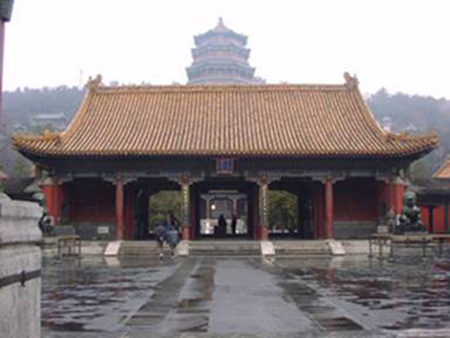

排云殿建筑群 位于萬壽山中部,在被英法聯軍燒毀的大報恩寺廢址上修建的,以排

云殿為中心一組殿。包括“云輝玉宇”牌樓、排云門、玉華殿、云錦殿、排云殿、排云殿東配殿芳輝殿,西配殿紫霄殿、德輝殿等建筑。始建于光緒十二年(1886),專供慈禧太后祝壽慶典之用的殿堂。乾隆時曾規定:在御苑中除佛寺、神廟可用琉璃瓦外,其它離宮別苑一律不得使用琉璃瓦。排云殿建筑群是違反這一規定最突出的一例,主殿和配殿皆是黃色琉璃瓦屋面。

“云輝玉宇”牌樓為萬壽山中軸建筑群的起點,坐北朝南,四柱七樓。廡殿式與懸山式頂。正樓大額枋匾曰“云輝玉宇”,后檐匾曰“星拱瑤樞”。牌樓北面為面闊5間的排云門,宮門黃色琉璃瓦屋面,歇山式頂坐北朝南。門前在清漪園時期原有1對青白石獅子,修建頤和園時從圓明園移來1對銅獅安設。銅獅兩邊對稱地排列著12塊象征生肖的太湖石,為暢春園的遺物。

玉華殿和云錦殿位于排云門內的第一進院落東西兩廂,院落中心是清漪園遺存的長方形水池,上架單孔石拱橋。玉華殿位于院東,云錦殿位于院西,均面闊5間,歇山式頂。排云門向東轉而向北至玉華殿、向西轉而向北至云錦殿各有13間游廊相連。玉華殿、云錦殿北至第二進院落各用4間爬山游廊連接。玉華、云錦殿后各有硬山頂值房2座,每座13間。

排云門內的石橋正對著二宮門,門面闊3間,歇山式頂,門上有匾“萬壽無疆”,聯“寶祚無疆萬年綿茀祿,天顏有喜四海慶蕃厘”,明確顯示出排云殿的功能是用來慶祝“萬壽圣典”。

排云殿位于二宮門內,是建筑群的主殿。排云殿殿名源自晉代詩人郭璞的“神仙排云出,但見金銀臺”的詩句。建筑坐北朝南,面闊5間,重檐歇山頂。兩山有連廊復道接順山殿,順山殿各面闊3間。“排云殿”匾下有聯“松岳大云垂九如獻頌,瀛洲甘雨潤五色呈祥”,描繪的是一幅祥云頌德、甘雨獻瑞的人間仙境。殿內的另外兩聯“疊石起璚巒如山之壽,引泉通玉液有澤皆春”“佳靄集彤闈花皆益壽,祥光凝紫禁樹盡恒春”,再一次點出了排云殿“慶壽”的主旨。排云殿前是用漢白玉欄桿圍護著的三面有臺階的寬闊平臺,臺上有銅龍、銅鳳、銅鼎各1對,臺下兩側對稱地排列四口銅缸。

排云殿的東配殿名芳輝,西配殿名紫霄,均面闊5間。兩配殿各用8間游廊連接排云殿。排云殿東西跨院各有3間歇山頂房,坐北朝南。

排云殿后建有石臺,上面建有德輝殿。殿面闊5間,坐北朝南,歇山式頂。排云殿東、西兩側各有35間爬山廊,將其與德輝殿、紫霄殿、芳輝殿聯為一體。德輝殿院內東西各有3間硬山頂房,均坐北朝南。

介壽堂 清華軒位于排云殿建筑群的東西兩側,始建于光緒年間。介壽堂為一組坐北朝南的四合院,院內建筑皆為硬山頂。光緒年間在原清漪園慈福樓的基址上重新設計修建而成。乾隆時始建的慈福樓高2層,正殿面闊5間,后照殿3間,是帝、后拈香時的休息處。新建的介壽堂分前、后2進院落,帶東西跨院,建筑形式變動較大。

介壽堂南面入口為一殿一卷式,懸山頂垂花門。正殿介壽堂,面闊5間。帶東西耳房。殿前懸掛“介壽堂”匾,堂內對聯“壽永山河升恒日月,祥臨斗極景慶星云”和“介三島十州特開勝境,愿千秋萬歲長駐韶光。”也都是祝壽之意。殿的東、西各連接1座耳房。正殿東、西面各有5間配殿。

介壽堂后院北殿面闊5間。帶東、西耳房2間。北殿的東西各有3間配殿。西跨院中有北房3間。東跨院中有西房13間。介壽堂外東面還有九間建筑,坐西朝東。

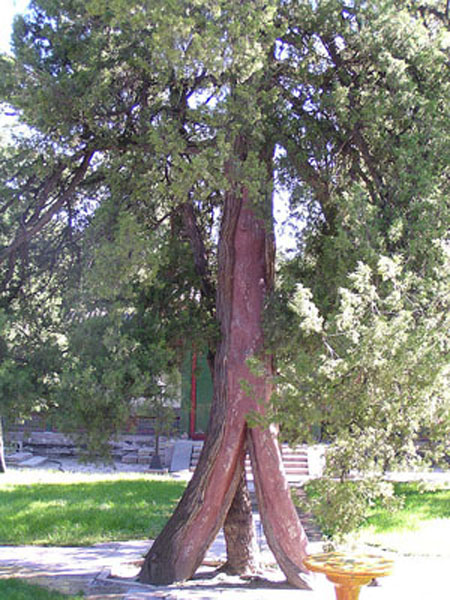

介壽堂前有著名的人字柏。

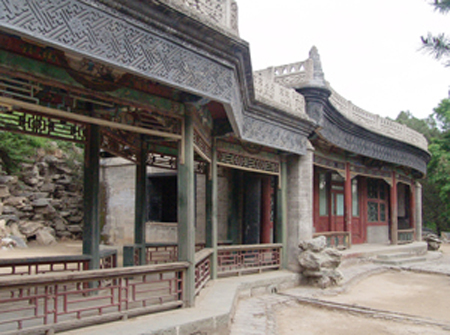

清華軒是與東側介壽堂相對的一組建筑。清漪園時這里原為仿杭州云林、凈慈寺修建的一座佛寺,名五百羅漢堂。堂的平面作田字式,有南、東、西三門,堂前有八角形小池,堂東有亭。1860年被英法聯軍焚毀,光緒時改建為雙四合院形式的居住建筑。軒的形式和功能與過去有了很大的改變,但前院中的圓形水池和白石拱橋,及東院內記錄五百羅漢堂的形制和乾隆平定準噶爾叛亂的石臥碑,仍然是乾隆時期的原物,未有移動。軒名出自謝混《游西池》“水木湛清華”的詩句,院落精致的垂花門兩側,鑲有形態各異的什錦花窗,散發出濃郁的園林氣息。

清華軒的垂花門,緊鄰長廊的北側,坐北朝南。進入垂花門,是一小小的四合院落,院落中心有圓形的水池,池上南北向坐落著1座單孔拱橋,花崗巖橋體,云頭望柱,平(瓶)安如意雕空心欄板。從橋上穿過,即到達正殿清華軒,清華軒坐北朝南,面闊5間。殿的東、西兩側各有耳房2間。匾額“清華軒”。正殿前東、西各有配殿5間,院內各處建筑有廊相連。

后四合院較前院稍小,北殿5間,北殿有東、西耳房各兩間,東、西配殿各3間。東跨院內有北房3間。院中石碑亭坐西朝東,面闊3間,歇山頂。亭內臥一石碑,記錄了乾隆平定準噶爾叛亂的經過,是中蘇北部邊界的有力見證。清華軒外西側另有9間建筑,坐東朝西,現為快餐廳。

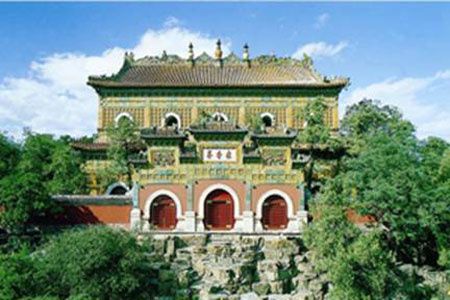

佛香閣 眾香界 智慧海 聳立在萬壽山前山中心部位的一組佛教建筑。始建于乾隆年間,光緒時重修。“佛香”二字源于佛教對佛的歌頌。佛香閣坐落在20米高的石造臺基上,8面3層四重檐,以八根堅硬的大鐵梨木為擎天柱,結構繁復,氣勢宏偉,巍然聳立,高入云霄,是頤和園的建筑標志。

佛香閣的南山門坐北朝南,面闊3間,黃色琉璃瓦綠剪邊屋面,歇山頂,懸有“導養正性”匾。佛香閣的北山門坐南朝北,面闊3間,黃琉璃瓦綠剪邊,歇山頂,懸有匾額“征瑩心神”。

主體建筑佛香閣,坐北朝南,漢白玉須彌座臺基高1.75米。佛香閣高3層,周圍有廊,黃、綠色琉璃瓦屋面,八脊攢尖頂,面南懸有匾額“佛香閣”。閣下臺座,平面呈方形,邊長45米,地面高程約42米,臺南壁高23米。閣內佛龕,為漢白玉須彌座。1層有匾“云外天香”,2層有匾“氣象昭回”,3層有匾“式揚風教”。佛香閣石臺四面周邊修建70間游廊,包括東、西面38間,南、北面28間,轉角4間。

眾香界位于佛香閣北面,始建于乾隆年間,是一座黃色琉璃瓦歇山頂牌樓。牌樓坐北朝南,4柱7樓,面闊3間,有3個拱形門洞,高5.13米,漢白玉臺基,有須彌座。前檐石匾“眾香界”,后檐石匾“柢樹林”。琉璃牌樓與排云門南北遙遙相對,有紅墻相連,排云殿、佛香閣與上述建筑一概被紅墻圈入其內。

智慧海位于眾香界之北的萬壽山山頂,始建于乾隆年間,是一座2層的宗教建筑。智慧海仿木結構建筑造型樸重,全部用磚石發券砌成,不用枋梁承重,又稱“無梁殿”。坐北朝南,面闊7間,五色琉璃瓦屋面,歇山式頂,正脊上有5個塔囊。外墻全部用黃、綠兩色琉璃瓦裝飾,頂部則間以紫、藍諸色,形成富麗而又和諧的建筑色彩。前檐明間門洞上方有石匾“智慧海”,后檐有石匾“吉祥云”。須彌座式圍墻,墻面上嵌有一排排精致的琉璃小佛像。殿內第一進為門通道,第二進中間為觀音大士佛像,東側為韋馱,西側為天王。第三進明間為石拱門,東次間供奉文殊菩薩,西次間供奉普賢菩薩。大殿東側有硬山頂北值房3間,后改為2間。

眾香界、智慧海由于其磚石結構在1860年兵火中幸免于難,但殿內的木制佛龕全部被毀。光緒十四年(1888年)重新修繕眾香界琉璃牌樓和智慧海琉璃殿。光緒二十六年(1900年)“八國聯軍”侵占時,將智慧海墻外壁上所嵌琉璃小佛的佛頭敲下不少。

轉輪藏 萬壽山昆明湖碑 轉輪藏位于佛香閣東敷華亭的東南側,始建于乾隆年間,是一組佛教建筑。坐北朝南,由一座正殿和以飛廊連接的兩座配亭組成。建筑仿照宋代杭州法云寺藏經閣的樣式,殿頂作琉璃瓦三勾連搭攢尖頂,配亭各上下2層,有木制彩油4層木塔轉輪藏經架,轉動木架可代替誦經。在正殿和兩翼環抱而成的庭院中心,聳立著頤和園中最大的一塊石碑—萬壽山昆明湖碑。建筑群的南面圍墻處建有一座欞星門,北面穿行假山洞道可通達佛香閣。

從欞星門進入,上行74步帶扶手墻的臺階,是1座巨大的青石須彌座,座高2米,上面坐落著全部用石塊雕制而成的萬壽山昆明湖石碑,石碑通高9.87米。碑座為6層束腰式,中間腰身浮雕佛像,四周浮雕龍紋,碑帽浮雕卷草龍紋,正中有寶頂,造型雄偉,雕刻精美。這座石碑建于乾隆十六年(1751年),碑文四面陰刻,皆為乾隆帝御筆。碑陽正書“萬壽山昆明湖”六個大字,碑陰為記述疏浚昆明湖始末的“萬壽山昆明湖記”,兩側為“乾隆御制詩”。

轉輪藏正殿在昆明湖碑的北面,面闊3間,高2層,三重檐,綠色琉璃瓦頂上有彩色琉璃福祿壽三星。殿左右與爬山廊相接。

正殿的兩翼各以4間飛廊連接東、西2座配亭。配亭為八面閣形,八角脊攢尖圓寶頂,各為上下2層。內有木制彩油4層木塔貫穿其中。木塔八面可以貯藏經書和佛像,中間有軸,地下設機關,轉動木塔可以代替誦經,形似法器“轉經桶”,轉輪藏由此而得名。

轉輪藏是頤和園中現存為數不多的乾隆年建筑,1860年“英法聯軍”焚燒清漪園時幸免于難。

五方閣 寶云閣 五方閣位于佛香閣西側的高大臺基上,與轉輪藏對稱,始建于乾隆年間,五方閣咸豐十年(1860年)被毀,寶云閣幸存,光緒時重修五方閣。五方閣是一組宗教建筑,平面布置是佛教密宗“曼荼羅”的象征。“曼荼羅”在佛經中本義為“萬德圓滿”的境地,眾神聚集的壇城。五方標示佛界東、西、南、北、中五個方位,庭院中及4個方位的各座建筑,分別代表曼荼羅上的佛、菩薩所居的分位。清漪園時殿內供奉釋迦牟尼佛、五方佛等眾多佛像,院內北面6丈多高的石筑峭壁上,巨大的蓮花框中懸掛“威德金剛護法變相”巨幅繡像。每逢冬至季節,喇嘛繞殿詠經,為帝后祈福。

五方閣建筑群坐北朝南,前俯綠水,后倚青山,地勢高敞,環境清幽,是一組方正的院落。整個建筑隨山就勢從南至北逐步升起,宮門南向,門前有一座漢白玉影壁。影壁北面是一座4柱3樓的石牌樓,高3.83米,上額枋為八仙,下額枋為3幅云。正樓北側有橫額“側峰橫嶺盡來參”,南側有橫額“暮靄朝嵐常自寫”,次樓北側橫額東曰“天地不言工”,西曰“川巖獨鍾秀”,南側橫額東曰:“山色因心遠”,西曰“泉聲入目涼”。石牌樓上鐫刻的額、聯,均為乾隆帝御筆。牌樓前面,還有1座4米多高的石壁,原為利用大理石的花紋鑲成的一幅天然山水畫,今已漫漶不清。

主體建筑五方閣,坐北朝南,面闊3間。坐落在高達11.26米的臺上。東、西配殿2座,均面闊3間。主、配殿皆為綠色琉璃瓦歇山頂。院內四角,各有1座重檐方亭,院內有24間回廊連接各座建筑。

寶云閣為一座銅殿,是我國佛教建筑中四大銅殿之一(其余三座為湖北武當山銅殿、四川鳴鳳山銅殿、山西五臺山銅殿)坐落于五方閣正殿、配殿、角亭及游廊圍合而成的方整庭院中,坐落著——寶云閣。寶云閣始建于乾隆二十年(1755年),乃運用中國傳統的撥蠟法鑄造而成,通高7.5米,重207000千克,是中國目前尚存的工藝最精巧、體量巨大的青銅鑄品之一。閣的平面呈四方形,四面各顯3間,進深4.5米。重檐歇山式屋頂上有佛塔形寶頂,北側上層懸掛“寶云閣”銅匾。四面裝修菱花窗、門,四角各有1個銅鈴。寶云閣的梁、柱、枋、椽、斗拱、頂瓦、寶頂、門窗以及匾額皆為銅鑄,但其式樣、尺寸和工藝精細程度與木結構完全相同。殿內坎墻壁上鐫刻了當時監工大臣和所有工匠的名字:“奉旨開列督理萬壽山銅殿工程大臣官員職名:太子少保、戶部尚書管理戶部三庫事務總管內務府大臣海望,工部左侍郎、總管內務府大臣三和,總管內務府大臣、副都統蘇赫納,乾清門行走、副都統鄂實,正卿職銜傅巖,正卿職銜和爾徑額。監督:郎中迪福壽,員外郎兼佐領海福,騎冬射佟起。管事:舒善。總領:育麟,副總領職銜:衡倫。筆帖式:阿爾金。柏唐阿:福金、拴柱,領催二達塞。鑄匠:郭文炳、李元麟、王永貴、蘇佩鳴、張文成、方玉么。鑿匠:紀會、李國棟、方海紹、王定禮、王之忠、良玉、金瑤章、陳文彩、趙天祿、張永盛。撥臘匠:楊國柱、張成、韓忠、高永固。碹匠:周光祿、王震坤、朱成祿、王良玉。銼匠:張國良、牛漢臣、姜得玉、繆德臣、張圣如、張喜鳴、王天福、王進孝、張九齡、鄧文英、李德、劉忠。木匠:趙承生、胡以忠、王瑞、孫有功。乾隆二十年歲次乙亥夏六月鐫刻”。咸豐十年(1860年)“英法聯軍”火焚清漪園,寶云閣因其銅鑄的材質幸免于難。200余年來,寶云閣經歷了風雨的侵蝕和帝國主義的入侵,可謂歷盡世變,閱盡滄桑。

(3)前山西部景點

云松巢 邵窩殿 位于排云殿外紅墻西部,始建于乾隆年間,光緒時重修。邵窩殿以廳、亭、廊穿插組成,布置自由,以斜廊順山勢曲折迤邐上達東北角的高處。云松巢由曲垣斜廊圍合成院落,垂花門入口處向南面突出。兩者在總體上彼此襯托,相對成景。

邵窩,本指北宋哲學家邵雍的隱居之所“安樂窩”,原址在河南輝縣蘇門山百源上。乾隆帝仿邵雍的“安樂窩”命名這座建筑為邵窩殿,并著詩云“邵窩本以肖蘇門,佳處曾經識百源。”邵窩殿所處地勢高,在廳前建有寬敞的平臺供南眺湖景,它的西側接曲折的爬山廊與云松巢相連,曲廊中部又穿插一座綠畦亭為兩座建筑中間的過渡,使整組建筑群更加豐富。為適應總體建筑群的氣氛,建筑物的尺度較小,色彩清淡素雅。

由于建筑在地形起伏較大的山坡上,云松巢院落高出南部的入口道路約10米,庭院因坡順勢建成2層的臺地。主體建筑云松巢面闊5間,南面正中凸出3間敞廳供休憩之用,庭院兩側以爬山廊上下貫通,組合成一個空間內聚的院落。沿廊的外墻上飾以什錦窗可以觀賞周圍景色。面南有歇山頂垂花門一座,門外利用假山石堆疊成高起近五米的蹬道,外墻的轉角處也以山石包嵌使建筑與自然環境更好的結合起來。

貴壽無極 聽鸝館 貴壽無極小院位于云松巢以西,始建于光緒年間。院落的垂花門坐西朝東,一殿一卷式頂。院內南殿3間,硬山式頂。殿東、西各有硬山頂耳房1間。北殿3間,歇山頂。院內西側有歇山頂敞廳1間,北側有硬山頂建筑3間,坐北朝南。

聽鸝館位于貴壽無極以西,始建于乾隆年間,光緒時重修。聽鸝館的入口金支秀華殿是戲樓的后臺,面闊5間。面南懸匾“金枝秀華”。屋頂和戲樓勾連搭相接。戲樓面北,2層。下層匾額“來云依日”;上層匾額“鳳翔云應”。戲樓后檐接抱廈1間。戲樓內有很小的天井和地井,只能飾演一般的戲曲和雜耍。戲樓的東、西面各有12間配房。

戲樓的北面是正殿聽鸝館,聽鸝館坐北朝南,面闊5間,歇山頂,。正殿外檐懸匾“聽鸝館”,內檐懸匾“函蒙祉福”。兩側有東、西順山殿各3間。東、西配殿均面闊3間。聽鸝館正殿東面還有6間硬山頂建筑,坐北朝南。

清漪園時聽鸝館戲樓居北,殿座在南,與現存建筑正好相反。這組建筑1860年全部被毀,光緒十八年雖按原樣重建了這座戲臺,但是改變了戲臺的朝向。并在聽鸝館的東面新建了一組建筑—“貴壽無極”。

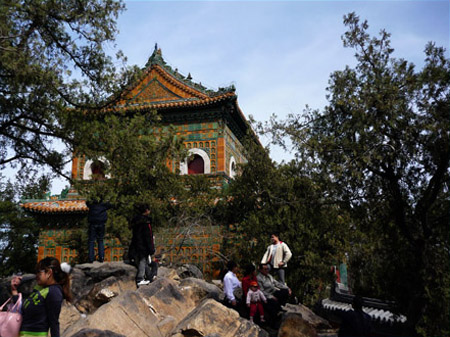

畫中游 位于聽鸝館北面,西向遙對著寶云閣的位置。畫中游始建于乾隆年間,光緒時重修,建筑高低錯落,風景如畫。畫中游由畫中游樓、澄輝閣、愛山樓、借秋樓及石牌坊組成,它位于前山西南坡的轉折處,占地面積約為0.5公頃。此處地勢高敞,視野寬廣,既可觀景,又可得景。建筑群以樓閣為重點,陪襯亭臺,以爬山游廊連通上下,布局對稱,互不遮擋,景觀空間層次變化較大。景區大量堆疊山石,圍植松柏,構成山地小園林特色。

畫中游建筑群共有4座主要建筑物,突出于群組中軸線的最南端的2層亭式敞閣名澄輝閣,是整個建筑群的主體。建筑坐北朝南,造型為平面八方閣形式,重檐八脊攢尖頂,修建在陡峭的山坡上,前、后高差約4米,下層的柱子順著山石的起伏而長、短不一。澄輝閣面南懸掛“畫中游”匾(注:澄輝閣的匾額在民國時修繕后錯掛為畫中游,延續至今)。這里空透開敞,東西南三面都可以憑欄眺望:青山塔影,堤島湖泊,深遠迷朦;立柱與楣子木欄桿構成一幅幅精致的畫框,宛若畫境。

澄輝閣后部是在天然裸露山石上堆疊而成的一組假山,巧妙布置的山石與閣、游廊緊密相連,構成上下穿插的曲徑,增加了這組山地建筑的情趣。經假山北面的石牌坊,可到達一組由爬山游廊環抱而成的庭院,庭院的主體即是小巧別致的畫中游,它位于整組建筑的最北端。畫中游面闊3間,坐北朝南,歇山頂。西接耳房2間。畫中游東、西各有18間爬山廊,東連接愛山樓,西接借秋樓。石牌坊廡殿式頂,高3.19米,南面有額“山川映發使人應接不暇”,配聯“幽籟靜中觀水動,塵心息后覺涼來。”北面有額“身所履歷自欣得此奇觀。”配聯“閑云歸岫連峰暗,飛瀑垂空漱石涼”。額聯點出了人們在畫中游的感受:身處畫中游,目光所及,山水如畫,美不勝收,令人感到清涼高爽,飄然若仙。

畫中游后院東墻上有一座“二郎擔山”式垂花門,很有特色。

湖山真意 西四所 寄瀾堂 為前山西部畫中游和聽鸝館附近的幾所院落。

湖山真意位于畫中游西北部,始建于乾隆年間,原稱清音山館,光緒時重修,是一座帶有落地罩的敞軒。軒坐北朝南,面闊3間,歇山頂。面南懸“湖山真意”匾。此軒地處萬壽山前山山脊西部端頭的地形轉折點處,西面的梁柱正好將遠處的西山、玉泉山框成一幅絕妙的風景畫,湖山真意即在于此。

西四所位于聽鸝館西側,是4所院落的統稱。乾隆二十四年,此地原建蘊古室,光緒十六年改建成現存形式,為妃嬪的住所。西四所房均為硬山頂,西一所東房3間現為食品店。北房5間現為商品部。西二所北房五間帶耳房一間現為餐廳。另有東、西房各三間。西三所南房五間,北房三間,東、西房各三間。西四所北房五間。1953年,因西二所迤西與湖岸之間通道狹窄,游人擁擠,現已拆除西二所西房三間。

寄瀾堂位于西四所西側,始建于乾隆年間,光緒時重修,是一組水榭形式的院落。主體建筑寄瀾堂面闊3間,坐北朝南,前后有廊,懸山頂。院落東面3間配房,坐東朝西,北面硬山頂,南面歇山頂。

清晏舫 荇橋 位于寄瀾堂西北側,昆明湖的西北角,始建于乾隆年間,原名石舫,造型仿自江南園林中的“舫”式建筑,全長36米,船體用巨大石塊雕砌而成,上建有中國傳統式樣的木構艙樓,分前、中、后艙,后艙為2層。光緒十八年(1890年)重修時,將中式艙樓改建成西洋式的艙樓,更名清晏舫。清晏舫南北向坐落,船頭向北,船尾高翹。2層,共16間房。舫上洋式樓房,繪有西洋彩畫。南、北各接抱廈1間。北面船頭抱廈2層處為平臺,船尾抱廈通2層。1層南4間和2層北4間有彩色花玻璃窗,其余為拱形窗。2層坐凳外側有美人靠。舫的北側有一座穿堂門。

荇橋位于石舫北側,始建于乾隆年間,光緒時重修,是一座三孔石橋。橋以水中荇藻命名,東西向跨越在萬字河上。橋亭面闊3間,重檐攢尖方頂。花崗巖石橋基,亭柱下腳各有石獅2個。橋兩端各有一座4柱3樓沖天牌樓。東牌樓題額:蔚翠、霏香,西牌樓題額:煙嶼、云巖。牌樓為1992年11月復建。