中國古代的雕塑之二

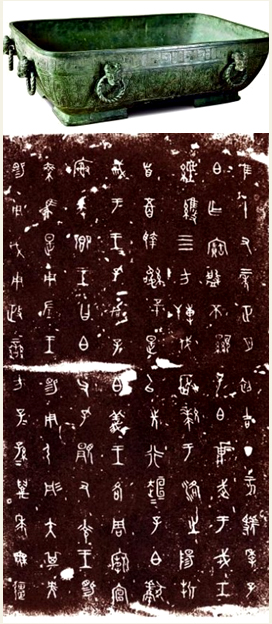

11、天亡簋:

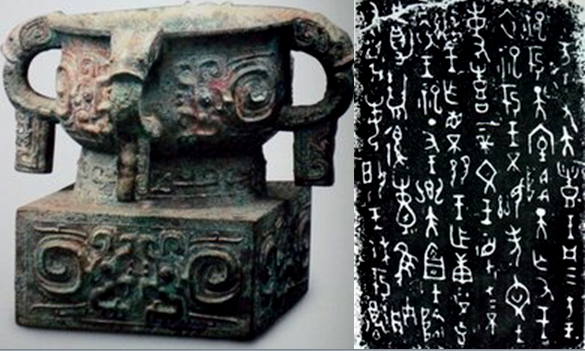

天亡簋及其銘文

天亡簋,西周初期著名青銅器。天亡,即作此簋的人。因器中銘文開頭是“王又大豐”,所以又被稱為“大豐簋”; 簋是食器,用以盛食物,相當于現代的飯碗。于清道光年間(約1840—1850)出土于陜西郿縣(今寶雞市眉縣)

天亡簋高24.2厘米,口徑21厘米,底徑18.5厘米。此器肅樸莊重,周身飾以旋龍紋,器侈口,四獸首耳,下垂方珥,鼓腹較深,圈足下連鑄方座。這種四耳方座青銅簋,是西周初期獨有的樣式,簋身和方座裝飾兩兩相對的夔紋,夔體卷曲,狀如蝸牛,這種體態的夔紋也是周初特征。是西周初年武王時期的標準銅器

更為重要的是天亡簋內底有78字銘文,是確認商周牧野之戰的極其珍貴史料,也是研究西周初年祭祀制度的珍貴史料。

公元前十一世紀,周武王在牧野(今河南淇縣)打敗了殷紂王,建立了周朝。這件簋底的銘文就記述周武王滅商后第十二天(乙亥日)在“天室”舉行祭祀大典,祭告其父周文王,多虧祖先和父親文王的保佑,才得以伐紂成功。并取代商王的地位來祭祀天上神帝。作器者天亡襄助武王舉行儀式,祭祀典禮之后,武王舉行盛大的宴享,天亡受賞賜,于是鑄造這件簋來銘記榮寵。全文如下:

乙亥,王又(有)大豐(禮)。王凡三方,王祀于天室。降,天天亡簋銘文亡又(佑)王。衣(殷)祀于王丕顯考文王,事喜上帝。文王德在上,丕顯王作省,丕肆王作賡。丕克乞(迄)衣(殷)王祀。丁丑,王饗大宜。王降。亡得爵復觵。唯朕又(有)蔑,每(敏)揚王休于尊簋。

翻譯:滅商后第十二天乙亥日,周武王在嵩山之上舉行封禪大禮。武王居高臨下眺望著東、南、西三方,在嵩山的太室山上祭祀享神。神靈降臨。武王于是向父親(也就是尸,靈媒)詢問:“親愛的父親啊,天帝他老人家會保佑我們的王朝嗎?”武王接著給他天帝身邊毫不顯眼的父王之靈送上了華麗的衣服。(被附身的“尸”向武王轉述文王的回答)“文王在天上很討天帝他老人家的喜歡,所以他會在天上護佑你,不過你在上帝眼里你只是一個卑微弱小的人王罷了,你不可肆意妄為,不可放縱自己” 給文王尸主送衣服的程序就這樣走完了。

丁丑日,(乙亥日封禪大典之后兩天),武王大宴群臣,殺牛宰羊,給所有的有功之臣都分了塊祭肉。武王屈尊降臨宴會,舉杯道:“干杯!都把杯底亮過來”。我很榮幸(有慶)地在武王舉行的開國大典上分到了一塊祭肉,還和武王一起喝過酒!真是太令人激動了,武王萬歲!我要把這件光榮的事情刻于金簋,書之竹帛,讓后世子孫們都能分享我的榮耀!

文中的 “衣祀”指遍祀先王;“事喜上帝”的“喜”,即《詩經?商頌?玄鳥》中“大糦是承”的“糦”,即祭上帝。

銘文字形參差錯雜,變動不居,在拙樸散亂中顯示運動與和詣之美,有輕有重的筆畫在某種程度上有自然書寫帶來的筆墨痕跡。其銘文用韻協調 ,是賦體先河

天亡簋出土以后很長時間失去蹤跡。1956年忽然又在上海發現,令學者們驚喜不已。現藏于中國博國家物館。

12、宜侯夨(cè)簋:

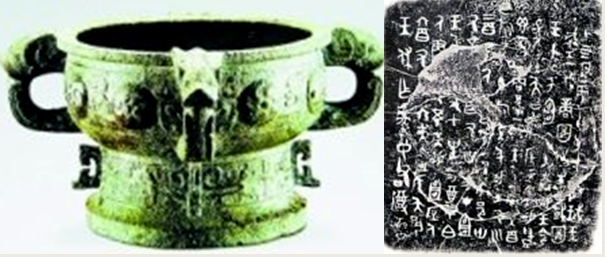

宜侯大簋及內腹殘留銘文

宜侯夨簋是西周早期青銅器。為康王時宜(或釋俎)侯夨所作的祭器。有人認為“夨”就是吳國的國君周章,也有人認為“夨”是周章的弟弟——虞仲。1954年出土于江蘇丹徒縣煙墩山西周墓。

簋高15.7厘米,口徑22.5厘米,足徑17.9厘米。器侈口,圓形,束頸,鼓腹,四獸首耳,高圈足,有四扉棱。下緣附邊條。腹部間飾渦紋、夔龍紋,圈足飾鳥紋。腹飾圓渦紋及夔紋,圈足飾夔紋。內底鑄有銘文12行、120余字,全文如下:

惟四月辰在丁未,王省武王、成王伐商圖,遂省東或(國)圖。王卜于宜口土南。王令虞侯矢曰:〔遷?侯於宜。錫〔〕鬯一卣、商瓚一口,彤弓一,彤矢百,旅弓十,旅矢千。錫土:厥川三百……,厥……百又……,厥宅邑三十又五,〔厥〕……百又四十。錫在宜王人〔十〕又七裏。錫奠七伯,厥〔廬〕〔千〕又五十夫。錫宜庶人六百又……六夫。宜侯大揚王休,作虞公父丁尊。

因為該簋是破碎的碎片重新拼接,且碎片沒有全部回收,因此丟失了不少銘文。即是如此,其殘存銘文也具有極重要的史料價值:

一是迄今為止,在所發現的青銅器銘文中唯一記載西周時期周天子分封諸侯的重要文獻。據《左傳?僖公二十四年》記載:周建國后,“封建親戚,以蕃屏周”,周天子分別授予自己的子弟、親族及功臣一定范圍的土地,建立封國,以屏衛王室,受封者即是諸侯。據史書記載,西周初年分封了71國,其中較大的有魯、齊、燕、晉、衛等。通過分封諸侯,周人不但牢固統治商朝原有地區,而且其勢力、影響得以不斷擴大,遠遠超過了商朝。其中的夨原在虞,稱虞侯。這件銘文記載周王改封夨于宜地為宜侯,同時賞賜祭祀用的香酒、代表征伐權力的弓矢及宅邑、土地和奴隸之事。分封制從此有當時的銘文記錄征信。銘文中的王是周武王,成王,還是康王,眾說不一,但康王的可能性最大(這里考證從略)。如果真如此,分封制不僅在立國之初,到周武王之孫姬釗(?―公元前996)仍在實行或進行調整。

二是隱藏著吳國早期一些神秘史實。這涉及到虞和宜具體在何處。主要有兩種說法。其中一種說“宜”可能就在銅器出土地丹徒縣一帶。夨即是吳國的國君周章,或是周章之子熊遂。如此說成立,史學意義極大:一來更正了先秦最早編年史相關史實。據《春秋》三傳記載,周在淮河以東以南的地方并沒有轉封的諸侯,但是宜侯簋的出土填補了這個缺失;二是

牽涉到虞和吳的關系。吳人自稱是叔虞之后。叔虞,姬姓名虞,周武王第三子、周成王之弟。周成王少年時對他的弟弟叔虞有過封國的承諾,日后太史和周公都要求成王履行承諾,遂封唐叔于唐國,并產生“桐葉封弟”的典故。所以叔虞又稱唐侯。“唐”在山西翼城西部,“宜”在江蘇丹徒一帶,兩者如何能扯到一起:該簋的銘文為我們提供了答案:康王在審視了東國之地之后,又把虞侯轉封在宜,因此唐侯就變成了宜侯。因此宜侯與叔虞仲的關系很明確,是宗子轉封外地的關系。宜國亡國后建立的與當地文明結合的“吳”國,自然吳人也就聲稱自己是叔仲之后了。

正由于上述緣故,宜侯夨簋一出土就受到史學家的青睞,成為西周青銅器中考釋最多的一件。

另外,這件青銅器的出土和修復經歷,也為文物保護留下許多教訓:

據該器的發現者,丹徒縣紹隆寺的福貴老和尚回憶,1954年他在村長聶長保家打工,在一塊坡地上翻土時,掘岀了一批青銅器。他的發現引發村民的圍觀,紛紛議論是否是金器。聶長保的兒子為了檢驗質地,隨便檢岀了一件,一鋤頭打得粉碎,他打碎的恰恰就是這批青銅器中唯一有銘的《宜侯夨簋》。現存的《宜侯夨簋》是用碎片綴合的,接縫處的銘文難于辨認,更嚴重的是碎片沒有全部回收,丟失了不少銘文。這是對《宜侯夨簋》的第一次傷害;文物工作者清理煙墩山古墓時的缺失,又對《宜侯夨簋》造成了第二次傷害;在修復《宜侯夨簋》時,工作人員在簋腹的四個耳形裝飾物下各掛上一個銅珥。展岀期間,某專家指岀耳下不該有珥,才又把四個銅珥摘去。這四個銅珥是那里來的?在綴合簋體的有銘部分時,是否也拼入了無關的碎片?都是值得深究的問題。非專業修復對《宜侯夨簋》造成了第三次傷害。

宜侯夨簋現藏于中國博物館。

13、史墻盤:

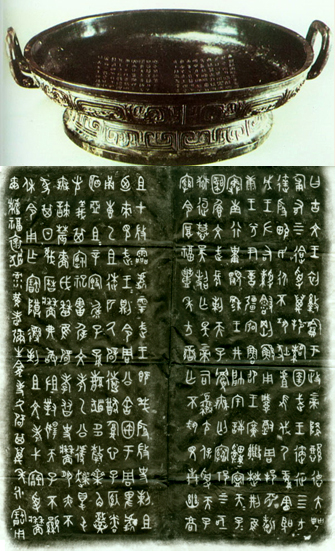

史墻盤及盤內銘文

史墻盤是西周微氏家族中一個名叫“墻”的人,為紀念祖先而作的銅盤。因為“墻”做過史官,所以又稱為“史墻”。盤是盥洗具,相當于臉盤。流行于商代至戰國時期。器型一直到今天都沒有什么大的變化。西周時期的盤一般有雙耳,圈足或者在圈足下再加三個小足祭祀和眼宴飲時常與匜配合使用:用匜澆水洗手,用盤在下面承接。

史墻盤是西周銅器,1976年出土于陜西扶風(今寶雞市扶風縣)。盤型巨大,制造精良,整體通高16.2cm、口徑47.3cm、深8 .6cm。盤腹外附雙耳,腹和圈足分別飾鳳紋和獸體卷曲紋,雷紋填地,圈足有折邊。腹部垂冠分尾鳳鳥紋中的鳳鳥有長而華麗的鳥冠,鳥尾逶迤的長度,為鳥體的二至三倍,延長部分與鳥體分離,鳳鳥紋在當時象征著吉祥,是西周時期最為流行而且最富時代特征的紋飾。

史墻盤是中國首批禁止出國(境)展覽文物,因為底部鑄有銘文284字,是建國后發現的銅器銘文最長的一篇。銘文首先追述了列王的事跡,歷數周代文武、成康、昭穆各王,并敘當世天子的文功武德。銘文接著敘述自己祖先的功德,從高祖甲微、烈祖、乙祖、亞祖祖辛、文考乙公到史墻。頌揚祖先功德,祈求先祖庇佑,是典型的追孝式銘文。

墻盤所記述的周王政績與司馬遷的《史記?周本紀》中的內容非常吻合。關于微氏家族發展史部分的內容則并不曾見于現在已知的文獻,填補了西周國史微子家族的一段空白,因而具有重要的史料價值。

釋文為:曰古文王,初和于政,上帝降懿德大,匍有上下,受萬邦。圉武王,遹征四方,達殷,民永,不鞏狄虘,伐尸童。憲圣成王,右剛,用肇徹周邦。康王,兮尹。宖魯邵王,廣楚荊。隹南行。穆王,井帥宇誨。寧天子,天子文武長刺,天子無匄。祁上下,亟慕,吳亡臭。上帝司夒,尣保受天子令,厚福豐年,方亡不窋見。青幽高且,才霝處。武王既殷,史刺且乃來見武王,武王則令周公舍,于周卑處。乙且,匹氒辟,遠猷心子。明亞且且辛,毓子孫,多孷,角光,義其祀。文考乙公,屯無誎,農嗇戉隹辟。孝史,夙夜不窋,其日蔑。弗敢抯,對揚天子丕顯休令,用乍寶彝。刺且文考,弋受爾。福褱錄,黃耇彌生,龕事氒辟,其萬年永寶用。(據李學勤先生釋文對照整理)

現藏于寶雞青銅器博物院

14、毛公鼎

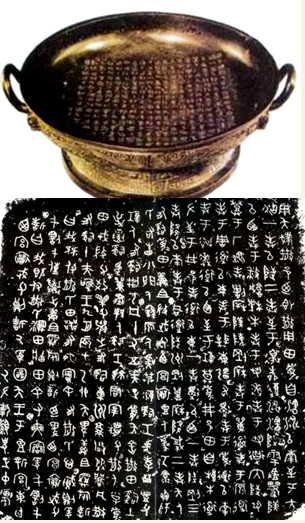

毛公鼎及鼎內銘文

西周作品,郭沫若定為周后期宣王時器。清道光末年出土,于咸豐二年(1852)由古董商蘇億年收購,現藏于臺灣故宮博物院;

鼎高53.8厘米,口徑47.9厘米。圓形,口沿上有厚實高大的雙耳,深腹外鼓,腹如半球形,足呈馬蹄形,口沿飾環帶狀的重環紋,頸部的兩道凸弦紋之間亦飾以精美的重環紋,造型端莊穩重。

毛公鼎最大的文物價值是內壁鑄銘文32行,長達499字,是我國迄今出土的青銅器中銘文最長的一件。銘文記載了周宣王告誡及賞賜大臣毛公的策名辭,以及毛公鑄鼎的緣由,

其大意是:為了中興周室,革除積弊,周王策命重臣毛公要忠心佐王輔國,不可橫征暴斂,壅塞民意,絕不能重蹈先臣違諾王命,官紀不飭,酗酒無度,而遭喪國之禍的覆轍;毛公感恩周王所委之重任以及所賜之酒食、輿服、奴隸、兵器、玉飾、儀仗等豐厚的賞賜而鑄鼎紀事,子子孫孫永寶永享,它對研究中國冶金史、文字史和西周史等均有重要價值,是研究西周晚年政治史的重要史料。郭沫若稱贊它“抵得一篇尚書”

毛公鼎的銘文也是西周晚期金文的典范之作,表現出上古書法的典型風范和一種理性的審美趨尚,筆法圓潤精嚴,線條渾凝拙樸,用筆以中鋒裹毫為主。在具體操作中應是逆鋒而入,抽掣而行,提筆中含,鋒在畫中而至于收筆;其收筆未必筆筆中鋒,只是輕按筆鋒停止即可,即所謂“平出之法”, 為后人提供了很好的臨摹模版。其筆意圓勁茂雋,結體方長,體勢顯示出大篆書體高度成熟的結字風貌,瘦勁修長,奇逸飛動,氣象渾穆,不促不懈,儀態萬千。章法縱橫寬松疏朗,錯落有致順乎自然而無做作,呈現出一派天真爛漫的藝術意趣。通過《毛公鼎》文字書寫的完美布局,表現出西周晚期的文字書寫形成了具有純熟書寫技巧和表現手法的形式和規律。

毛公鼎出土后經歷的滄桑,又是一部中國現代史:

關于它的出土情況,據學者賀世明先生考證,是于清道光年間(1851),是由陜西岐山縣董家村村民董春生在村西地里挖出來的。古董商聞訊前來看貨,當即以白銀300兩購得。但當把鼎運至村南時,被村民董治官攔下,說這鼎位于他和董春生兩家相交的地界上,他也有一份,買賣沒有做成。古董商回到縣上,便出資賄賂了縣知事,董治官被抓投入監獄,罪名有兩條:一是私藏國寶,二是取名“治官”,乃犯上作亂,當堂命令他改名為“治策”,把他用鐵鏈吊拷了一個多月,迫令招供藏鼎何處,然后派武裝人員去藏處取出運往縣衙。然后被這個古董商即出重金悄悄買走。此后,毛公鼎輾轉落入西安古董商蘇億年之手,他向北京的著名金石學家兼收藏家陳介祺發函告知,陳接信后馬上匯來白銀100兩,言明以50兩作為貨款,50兩作為運費,讓蘇雇車專程送來。陳見此寶鼎價值超出他的預想,極為高興,又賞蘇白銀1000兩,把此鼎鎖藏于秘室,他經過深入研究,寫出了銘文考釋文章和題記。

毛公鼎入陳家之后的近百年間又屢經變故。陳介祺病故后,陳氏后人把毛公鼎賣給清末重臣端方。辛亥革命爆發后端方被革命軍所殺,家道中落,端方之妾將毛公鼎典押給天津華俄道勝銀行,銀行聽人說這鼎是假的,就派人前往陳介祺的家鄉山東濰縣調查,找到陳介祺鑄造的仿制品兩相比較,方才斷定端方家中的毛公鼎確系原物,準于典押付款,將此鼎入庫秘存。

經過這樣一番曲折,毛公鼎引起了外國人的注意。英國記者辛浦森,欲出美金5萬元向端家求購,美國人福開森積極從中說合。但由于當時的5萬美元僅合4萬塊銀元,端家嫌開價低沒有出手。同時,社會輿論也紛紛認為此系國寶,反對端家賣給外國人。愛國人士竭力護寶。至1926年前后,北平大陸銀行總經理談荔孫認為國寶放在外國銀行不妥,向端家表示愿以較低利息質押毛公鼎于大陸銀行,端家表示同意,由談荔孫代辦向天津華俄道勝銀行贖出,改存大陸銀行。不久,北平大收藏家、國學館館長葉恭綽與鄭洪年、馮恕合股集資買下毛公鼎。1930年,鄭洪年、馮恕二人分讓,毛公鼎遂歸葉恭綽一人所有,但仍存于大陸銀行,后來葉遷居上海,毛公鼎也一同轉移。

1937年抗日戰爭爆發后,上海淪陷,葉恭綽匆匆避往香港,毛公鼎及葉之收藏書畫未能帶走。葉在上海之妾潘氏意欲侵吞葉在滬之家產,打起了官司。1940年,葉恭綽致電在昆明西南聯大任教授的侄子葉公超,讓他赴上海代為主持訟事。葉公超途經香港時,葉恭綽囑咐其侄:“美國人和日本人兩次出高價購買毛公鼎,我都沒有答應。現在我把毛公鼎托付給你,不得變賣,不得典質,更不能讓它出國。有朝一日,可以獻給國家”。當葉公超到上海應訴之時,潘氏已向日本憲兵隊密告葉宅有國寶毛公鼎及珍貴字畫,日本憲兵隊當即前去搜查。萬幸的是先搜出一些字畫,接著搜出兩支自衛手槍,日本憲兵注意力轉移,對查找毛公鼎之事有所疏忽,而毛公鼎當時就藏在葉恭綽的床下,竟未被發現,但葉公超卻因手槍被查出以間諜罪被捕,投入牢獄達49天,多次遭鞭打、水刑,但葉公超堅不吐實。后為脫身之計,密囑家人鑄造假鼎交出,并由其兄葉子剛以重金具結作保才得釋放,但仍受監視。后來葉公超終于在1941年密攜毛公鼎逃往香港,將國寶完好無損地奉還給叔父葉恭綽。

不久香港被日軍攻占,葉恭綽不得已又攜帶毛公鼎輾轉返回上海,后因患病,經濟困頓,萬般無奈之下將毛公鼎典押銀行,后為巨商陳永仁得悉,出資贖出。

1945年抗戰勝利后,陳永仁將毛公鼎捐獻國家。1946年春毛公鼎由上海運至南京,由中央博物館收藏。后為慶祝蔣介石60壽辰,由中央研究院和教育部于1946年10月聯合舉辦“文物還都展覽”一個月,毛公鼎是其中最引人注目的展品之一。

1948年大陸解放前夕,南京故宮博物院將所藏珍貴文物遷運臺灣,毛公鼎亦在其中,后由新成立的臺北故宮博物院收藏。

附:毛公鼎原文(經過斷句):

王若曰:“父歆,丕顯文武,皇天引厭劂德,配我有周,膺受大命,率懷不廷方亡不覲于文武耿光。唯天將集厥命,亦唯先正略又劂辟,屬謹大命,肆皇天亡,臨保我有周,丕鞏先王配命,畏天疾威,司余小子弗,邦將曷吉?跡跡四方,大從丕靜。嗚呼!懼作小子溷湛于艱,永鞏先王”。

王曰:“父歆,余唯肇經先王命,命汝辥我邦,我家內外,憃于小大政,甹朕立,虩許上下若否。寧四方死母童,祭一人才立,引唯乃智,余非庸又昏,汝母敢妄寧,虔夙夕,惠我一人,擁我邦小大猷,毋折緘,告余先毛公鼎銘文拓版王若德,用印邵皇天,緟恪大命,康能四國,俗我弗作先王憂”。

王曰:“父歆,余之庶出,入事于外,專命專政,蓺小大楚賦,無唯正聞,引其唯王智,乃唯是喪我國,歷自今,出入專命于外,厥非先告歆,父歆舍命,母又敢專命于外。 王曰:父歆,今余唯緟先王命,命汝亟一方,弘我邦我家,毋顀于政,勿雝建庶口。母敢龏槖,龏槖乃侮鰥寡,善效乃友正,母敢湛于酒,汝母敢墜在乃服,恪夙夕,敬念王畏不賜。女母弗帥用先王作明刑,俗女弗以乃辟圅于囏”。

王曰:“父歆,已曰及茲卿事寮,大史寮,于父即君,命女攝司公族,雩三有司,小子,師氏,虎臣雩朕褻事,以乃族干吾王身,取專卅寽,賜汝秬鬯一卣,裸圭瓚寶,朱市,悤黃,玉環,玉瑹金車,繹較,朱囂弘斬,虎冟熏裹,右厄,畫鞴,畫輴,金甬,錯衡,金童,金豙,涑燢,金簟笰,魚箙,馬四匹,攸勒,金口,金膺,朱旗二鈴,易汝茲關,用歲于政,毛公對歆天子皇休,用作尊鼎,子子孫孫永寶用”。

譯文:

周王說:“父皇啊!偉大英明的文王和武王,皇天很滿意他們的德行,讓我們周國匹配他,我們衷心地接受了皇天的偉大命令。循撫懷柔了那些不來朝聘的方國,他們沒有不在文王、武王的光輝潤澤之中的。這樣,老天爺就收回了殷的命令而給了我們周國。這也是先輩大臣們輔助他們的主君,勤懇奉天大命的結果。所以皇天不懈,監護著我們周國,大大鞏固了降給先王的匹配命令。但是嚴肅的上天突然發出威怒,嗣后的我雖沒來得及領略天威,卻知道對國家是不吉利的。擾擾四方,很不安寧。唉!我真害怕沉溺在艱難之中,永遠給先王帶來憂懼。”

周王說:“父皇啊!我嚴正地遵守先王的命令,命令你(毛公)治理我們國家和我們家族的里里外外,操心大大小小的政事。屏衛我的王位,協調上下關系,考績四方官吏,始終不使我的王位動搖。這需要發揮你的智慧。我并不是那么平庸而昏聵的,你也不能怠忽茍安,虔誠地時刻地惠助于我,維護我們國家大大小小的謀劃,不要閉口不說話。經常告訴我先王的美德,以便我能符合天意,繼續勉力保持大命,使四方諸國康強安定,使我不造成先王的擔憂!

周王說:“父皇啊!現在我重申先王的命令,命令你(毛公)做一方的政治楷模,光大我們的國家和家族。不要荒怠政事,不要壅塞庶民,不要讓官吏中飽私囊,不要欺負鰥公寡婦。好好教導你的僚屬,不能酗酒。你不能從你的職位上墜落下來,時刻勉力啊!恭恭敬敬地記住守業不易的遺訓。你不能不以先王所樹立的典型為表率,你不要讓你的君主陷入困難境地!”

周王說:“父皇啊!我已對這些卿事僚、太史僚說過,叫他們歸你(毛公)管束。還命令你兼管公族和三有司、小子、師氏、虎臣,以及我的一切官吏。你率領你的族屬捍衛我。取資三十寽,賜你香酒一壇、裸祭用的圭瓚寶器、紅色蔽膝加青色橫帶、玉環、玉笏、金車、有紋飾的蔽較、紅皮制成的鞃和艱、虎紋車蓋絳色里子、軛頭、蒙飾車廂前面欄桿的畫縛、銅車轡、錯紋衡飾、金踵、金秜、金蕈席、魚皮箭袋、四匹馬、鑣和絡、金馬冠、金纓索、紅旗二桿。賜你這些器物,以便你用來歲祭和征伐。”毛公為了報答天子的輝煌美德,因而鑄造了一個寶鼎子子孫孫永遠寶用。

15、散氏盤

散氏盤及盤內銘文

散氏盤又稱夨人盤,因銘文中有“散氏”字樣而得名。西周晚期厲王時代作品。清乾隆初年出土于陜西鳳翔(今寶雞市鳳翔縣) 與毛公鼎、大盂鼎、虢季子盤并稱四大國寶,為中國首批禁止出國(境)展覽文物。

散氏盤的造形、紋飾均呈現西周晚期青銅器簡約端正的風格。盤高20.6厘米,口徑54.6厘米,盤底直徑41.4厘米,重21.312公斤。圓形 ,淺腹,雙附耳,高圈足。腹飾夔紋,間以三浮雕獸首,高圈足上飾獸面紋。銘文的字與字間隱約可見陽文直線界欄,是典型西周晚期銘文的風格。

散氏盤最大的文物價值亦在銘文。散氏盤的銘文共三百五十七字,全篇記載西周時,散、矢兩國土地糾紛的事。散國約位于陜西寶雞鳳翔一帶,西北方與夨國為鄰。由銘文內的人物推知,此盤的鑄作年代約在西周厲王時期。大意是說:矢國侵略散國,后來議和。和議之時,矢國派出官員十五人來交割田地及田器,散國則派官員十人來接收,于是雙方聚集一堂,協議訂約,并由矢國官員對散人起誓,守約不爽。矢人將交于散人的田地繪制成圖,在周王派來的史正仲農監交下,成為矢、散兩國的正式券約,鑄銘于盤,于是這件盥洗用具也就成了邦國重器。也就成了研究西周土地制度的唯一實證史料。

從書法方面來看,“散氏盤銘文”作為西周時期粗獷遒勁的金文書法,與 <毛公鼎> ,《大盂鼎》并稱為金文瑰寶。其筆法乃圓筆鈍筆交叉使用,但圓而不弱,鈍而不滯,是《散氏盤銘文》在技巧上的著重點。在體勢上,字型結構避讓有趣而不失于輕佻,多變但又不忸怩造作,珠璣羅列,錦繡橫陳,在極粗質中見出極精到,這是《散氏盤銘文》的魅力所在。

其最大審美特征在于一個“拙”字,拙樸、拙實、拙厚、拙勁,線條的厚實與短鋒形態,表現出一種斑駁陸離、渾然天成的美。但字形構架并非是固定不變、呆板生硬的。它的活氣躍然紙上,但卻自然渾成。特別是在經過鑄冶、捶拓之后,許多長短線條之間,不再呈現對稱、均勻、排比的規則,卻展現出種種不規則的趣味來。

散氏盤出土后的經歷又是讓人感慨不已:

據清朝張廷濟所著之 《清儀閣題跋》 等資料,散氏盤于清康熙年間于陜西鳳翔出土后,經多人收藏之后,于嘉慶十五年,為湖南巡撫阿林保從江南的一位鹽商手中買得。這年冬,嘉慶皇帝颙琰50歲的生日,阿林保將散氏盤敬獻給皇上做壽禮。經由內務府著名金石學家阮元鑒定為西周時期物品,并制作銘文拓片,收藏于內務府庫房。嘉慶皇帝不像乾隆皇帝那樣酷愛古玩字畫和美玉。散氏盤入貢內府,歷經嘉慶、道光、咸豐、同治、光緒、宣統六朝,久藏禁中。因時間太久,六朝皇帝誰也不去鑒賞,以致無人知曉它收藏在什么地方。第二次鴉片戰爭(1856—1860)時,傳聞散氏盤在英法聯軍入侵圓明園時被燒毀,并多年不見蹤跡。直到民國十三年(1924),溥儀出宮前,時任清室善后委員會委員的馬衡在清查故宮物品的時候詢問過原內務府人員,從養心殿陳設的核查中發現了散氏盤。內務府又提供了散氏盤的原拓本,用拓本對照原物完全相符。確定該盤是散氏盤原件,燒毀一說純屬傳聞。1933年日軍侵占華北時,散氏盤隨文物南遷離開故宮,又經過抗戰期間大西南一番輾轉,1948年大陸解放前夕,南京故宮博物院將所藏珍貴文物遷運臺灣,散氏盤亦在其中,現于故宮博物院收藏。

16、虢季子白盤

虢季子白盤及盤內銘文

“虢”是西周時期的一個諸侯國,位于今河南省三門峽附近。“季”是中國古代對兄弟排行的一種稱謂,是兄弟排行最小的。“子白”則是這位虢國排行最小的公子名字。此盤為西周宣王時作品。清道光年間(1820——1850)出土。

虢季子白盤與毛公鼎、大盂鼎、司母戊鼎并稱四大國寶,為中國首批禁止出國(境)展覽文物。

虢季子白盤體形碩大,長137.2厘米,寬:86.5厘米,高:39.5厘米,重215.3千克。盤呈長方形,四角為圓弧狀,腹下斂,平底,有四個曲尺形的足,口大底小,略呈放射形,使器物避免了粗笨感。銅盤四壁外側通體鑄有花紋,上部為竊曲紋,下部為環帶紋,整體紋飾十分精美,又不失敦厚大方、莊重肅穆的西周神韻。在銅盤兩側,還各有兩個向外突出的獸首銜環,環上的花紋呈繩索狀。這說明,當年要挪動這個銅盤,必須要套上繩索,由七八個壯漢一起用力才行。

虢季子白盤之所以珍貴,不僅在于它的形制,盤內底部正中鑄刻的111字銘文。據有關專家考證,虢季子白在西周的歷史上是一位赫赫有名的貴族,他曾多次帶兵出征,以驍勇善戰著稱。西周宣王十二年(公元前815),虢季氏子白受周天子命,率軍戰勝玁狁(xian yun) 榮立戰功,周王為其設宴慶功,并賜弓馬之物,虢季子白因而作此盤以為紀念。銅盤內的111字銘文就是對是對戰功與賞賜的記錄。成為研究西周歷史,以及北方各民族關系的重要史料。銘文如下:

佳(唯)十又二年正月初吉丁亥,虢季子白乍(作)寶盤。不(丕)顯子白,壯武于戎工,經維四方。搏伐玁狁,于洛之陽。折首五百,執訊五十,是以先行。桓桓子白,獻馘于王。王孔加子白義(儀)。王各(格)周廟宣榭,爰鄉(饗)。王曰:“白父,孔顯又(有)光。”王賜乘馬,是用左(佐);;賜用弓,彤矢其央;賜用戉(鉞),用政(征)蠻方。子子孫孫,萬年無疆。

銘文的大致意思是:在西周宣王時期,北方的獫狁族入侵,虢季子白在對獫狁族的一次戰斗中,殺敵五百余人,俘虜五十人。戰斗結束后,子白將俘獲的敵人左耳獻于周王,周王設宴款待子白,并賞賜子白馬匹、武器等物。最后祝愿子孫綿長,萬壽無疆!

這篇銘文記載西周中葉對北方少數民族的一次征戰,在西周歷史以及北方各民族關系上具有重要的史料價值,而且與《宜侯大簋》、《毛公鼎》《史墻盤》、《散氏盤》上的銘文相比,更具有相當的文學價值。以為盤上的銘文是用韻文寫成,通篇用韻,而且多是四言句式,是一篇簡潔優美、富有韻律和節奏感的散文詩。因而被后人贊為青銅器上的“史詩”,眾所周知,我國現存最早的一部詩歌總集是《詩經》,多是四言句式,而此盤銘文寫作手法與《詩經》極為相似,而它的寫作時間可要比《詩經》早二、三百年,而且是件實物。而原本《詩經>,早被秦始皇焚掉。

另外,更值一提的是,虢季子白盤上銘文的書法,也是西周金文中的極品。在中國書法史上,西周時期出現了幾個著名的盤類銘文,如《虢季子白盤銘文》、《史墻盤銘文》、《散氏盤銘文》等。這些銘文的書法頗具新意,用筆謹飭、一筆不茍,圓轉周到,很有情致,堪稱先秦書法之典范,對后世的影響極其深遠。其中又以《虢季子白盤銘文》的價值較高。虢季子白盤上的金文排列方式和字形處理有別于其他西周銘文:《虢季子白盤》銘文用筆雄邁穩健,布勢疏闊從容,字形大小和諧,體勢優美,勻整統一,氣韻相貫,博大涵容。它最吸引人的是疏朗的章法布局,在行列整齊的大章法中,各字各就各位,并在極力拉開距離和保持獨特姿態中取得了單字相對獨立的美。盤中的單字結體在整個西周是最為獨特的,這種獨特性表現在中宮的收緊以及體勢的俯仰各異。而這種單字的獨立的美感在整個銘文篇章中卻完全是和諧的。這樣的疏闊的章法和精美的結字很難讓我們不聯想到五代楊凝式的《韭花帖》。當然,楊凝式是不可能見過《虢季子白盤》的,但是相隔千年的書寫者,使用兩種完全不同的字體,卻是在相同的審美情趣驅使下完成了他們的藝術杰構,這不能不說是一種奇跡。還有一點特別重要,就是單字的中斂外肆和字距的疏朗開闊是有一種互相促進而生的關系的,字外空間因而被最大限度地放大,這給我們在章法處理的時候提供和一個非常寶貴的參照。可以說,虢季子白盤是西周晚期乃至整個兩周金文書法作品中最值得咀嚼和回味的一件。

最后,其出土和經歷也和司母戊鼎、散氏盤、毛公鼎、渾源犧尊的遭遇一樣,是一部令人感慨不已的中國現代史:

同治三年(1864年)4月, 時任直隸提督的淮軍將領劉銘傳攻下常州后,駐扎在曾為太平天國護王陳坤書的王府中。一天午夜,萬籟俱寂之中突然傳來悅耳的金屬叩擊聲。劉銘傳秉燭尋音,轉到馬廄之內,聽到馬籠頭的鐵環碰擊馬槽時發出清脆的金屬聲,他撥開草料一看,原來馬槽竟是個大銅盤,盤底還刻著字。劉銘傳經詢知道這就是有名的“虢季子白盤”,非常興奮,趕忙派親信將此盤送回安徽老家肥西劉老莊。劉銘傳極為珍惜此盤,專門為此建一座精致的亭子儲藏此盤,名之曰“盤亭”。盤亭輕易不開啟。偶爾開啟,僅拓片數張,分贈密友。能睹其實物者極少,連光緒的老師翁同龢也難得一見。此后幾十年,此盤一直保存在劉家。北洋軍閥時,劉鎮華曾去搜索此盤未遂。抗日戰爭期間,合肥淪陷,日寇又去索取。劉家后人只得深埋地下一丈多深,然后拒加遷往他鄉才躲過了戰亂。抗戰勝利后。國民黨安徽省主席李品仙曾派人武力脅迫劉家后人索取此,迫使劉銘傳盤四世孫劉肅又遠避他鄉。更有甚者,李品仙親信合肥縣長隆武功竟把縣政府設于劉府。為尋找虢季子白盤,竟撬開所有地板,掘土三尺。新中國成立后,劉肅主動提出將銅盤獻給國家,國家當即獎給他大米五千斤。1949年12月,這只銅盤被送到了北京,后來入藏中國國家博物館。成為鎮館之寶。

17、吳王夫差矛、越王勾踐劍

吳王夫差矛

越王勾踐劍

吳、越原是長江中下游小國,與中原各國交往不多,中原各國視之為蠻夷。春秋之前,吳器出土并不多;春秋時,吳國青銅器出土的數量和質量也均不及中原各國。唯有吳、越的青銅兵器制造一枝獨秀,名匠輩出。“肉試則斷牛馬,金試則截盤匜”。其中吳王夫差青銅矛和越王勾踐劍則是其中的極品,代表著兩國精湛的兵器制造水平。這大概與吳王闔閭、夫差都大力從事軍務建設,懸賞重金,鼓勵工匠制造武器有關。于是“吳作鉤者甚眾”。越王勾踐劍是1965年省博物館考古工作者在湖北江陵望山一號楚墓 發現;吳王夫差青銅矛則在兩公里外五號墓發現,時間是 1983年十一月二十三日。

吳王夫差矛為青銅鑄造,為一件裝飾華美、完整如新、鋒刃銳利的矛狀兵器。長29.5厘米,寬3厘米。兩面脊部均有凹槽,凹槽基部有鋪首裝飾,鋪首有孔可系絳,銎部中空,器身遍飾精美的幾何形花紋,上篆錯金銘文八字:“吳王夫差自乍(作)甬(用)”。

春秋時吳王夫差劍在湖北、山東、河南已有發現。但造型如此精美、銘文如此特殊的吳王天差矛,實乃首見,它對研究楚史、探討春秋戰國時期列國關系及當時的鑄造工藝、古文字等,都提供了珍貴的新資料。

越王勾踐劍劍長55.7厘米,寬4.6厘米,柄長8.4厘米,重875克。劍首為圓箍形,劍格正面用藍色玻璃背面用綠松石嵌出花紋,劍身飾菱形暗紋。劍身有“越王勾踐自作用劍”8 個鳥篆銘文。制作精良、犀利異常,更讓人驚奇的是,這把青銅寶劍穿越了兩千多年的歷史長河,但劍身絲毫不見銹斑。反映出越國當時制劍工藝的高水平。

吳王夫差矛和越王勾踐劍吳王夫差矛和越王勾踐劍皆出土于湖北江陵,這是楚國的郢都所在,1965年在江陵的藤店還發現一柄越王朱鉤劍,三地距離均不超過兩公里。1976年,在湖北襄陽蔡坡12號墓中出土了一柄“吳王夫差劍”,長37厘米,劍身鑄有篆書陰文兩行10字:“攻敔王夫差自作其元用”。吳越兵器如此集中出現在楚國都城附近,這絕非偶然。春秋晚期,吳越爭霸,以越王勾踐滅吳告終。至戰國中期,楚又滅越。吳越珍寶盡數流入楚都乃必然之事。吳王夫差矛和越王勾踐劍這些吳越兵器中的極品皆在無聲地告訴我們上述史實。

另外,吳國的青銅器在江蘇境內的江寧、六合、儀征、丹徒、句容、溧水、溧陽、丹陽、武進、無錫和蘇州都有出土。但較為奇怪的是吳國兵器,如劍、戈、矛等,除在江寧偶見外,大部分都出在江蘇境外,如安徽的淮南、廬江、霍山、南陵,湖北的襄陽、江陵,河南的輝縣,山西的原平、萬榮,山東的沂水、平度和臨朐等地。 1964年,在山西原平峙峪一座晉墓中,出土一柄“吳王光劍”,長50厘米,劍身裝飾火焰狀花紋,寒光閃閃,至今猶可斷發。這同樣是在無聲地告訴我們吳越當年與中原爭霸的這段歷史。

吳王夫差矛和越王勾踐劍現藏于湖北省博物館。

18、渾源犧尊

犧尊,牛形酒容器,主要用于古代祭祀活動。1923年出土于山西省渾源縣李峪村的一只犧尊,是春秋戰國時期——青銅器發展第二個高峰的杰作,現存上海博物館與這只犧尊一同出土的還有近60件文物,共稱李峪青銅器。犧尊高33.7厘米,長58.7厘米,張口、鼻穿環、兩耳直立、兩角成弧形向前。頸、背、臀部各有一圓孔,牛腹中空。此造型,在中國青銅器中絕無僅有。犧尊的紋飾也很別致,既有獸面紋,也有動物紋,這在中國古代青銅器中也比較少見。

此犧尊的流轉遷徙也是一部中國現代史:犧尊于1923年正月十五為李峪村的村民高鳳章在廟坡金圪洞附近所得。但高鳳章及其后人在此之后相繼去世。兩三個月后,縣官謝恩承派警察到了李峪,沒收村民手里的寶物,作為文物充公。文物共計36件,價值最高的犧尊從何人手中收得,現已無從考證。

縣里將犧尊等李峪青銅器,先在中學展出,再放到圖書館供人觀賞,最后藏到了縣府。1924年,縣官謝恩承開始拍賣這36件文物。法國人古董商王涅克以五萬大洋購買這批文物。但他卻沒有拿到“犧尊”這個最為珍貴的青銅器。因為謝恩承給了他一批贗品。為此王涅克將渾源縣告上法庭。這個官司從1925年一直打1928年,最終不了了之。此時閻錫山的民政總長田應璜和縣府定下了四萬大洋的價格。買下包括犧尊在內的剩下文物。憑著權勢付了一點訂金后,便將這批文物弄到自己手里。1927年,田應昌去世。大樹一倒,縣官謝恩承便以“不愿履行付款義務”為由,將這批文物收回,開始重新拍賣。1932年,古董商盧豐年以二十九萬元買得這批文物,將其運到北平,藏進北平大德通銀號。大德通銀號,赫赫有名,是祁縣喬家的產業。犧尊等青銅器在這里一藏就是15年,直到1947年才在上海再次面世。不過,原來的36件,已經變成12件。在上海被張雪耕“雪耕齋”文玩號所獲。

1948年7月,張雪耕將文物以“仿古品”的名義向上海海關申報,獲順利通過。9月,“仿古品”裝上停在上海碼頭的郵輪,準備運往美國紐約。就在啟航前夕,上海市立博物館人員趕到碼頭,正式向海關人員宣布:奉內務部、上海市長之命,要重新檢查這批“仿古品”。經查,這批“仿古品”共345件,只有3件為仿古品,其余均為價值很高的文物,其中包括李峪青銅器。文物被查扣,張雪耕不死心。他活動國民政府內務部。內務部下令重新檢查,要求以仿古品準許出口。原來,張雪耕的靠山是盧芹齋。盧芹齋是二十世紀中國最大的古董商,在歐美古董界有巨大影響力,中國很多文物流失國外,都與其有關。有學者甚至認為,從渾源買走犧尊等李峪青銅器的盧豐年就是盧芹齋,而上海的張雪耕出口“仿制品”也只是在為盧芹齋定做。

但事情又起了戲劇性變化:就在內務部下令重查、張雪耕得意之際,1949年5月,上海解放了,于是海關文物全部扣留。現存于上海博物館青銅器陳列館內

此犧尊的價值,從2004年中法文化交流年活動中,或許亦可見一斑。當時,上海博物館和巴黎吉美博物館互換青銅重寶展覽。吉美博物館送出的是象尊,也是我國流失的文物,代表的是中國長江流域的青銅文明。而上海博物館送出的,就是犧尊,代表著黃河流域的青銅文明。

19、云南牛虎銅案

二千年前古滇國人青銅祭祀器具, 1972年出土于云南江川李家山墓地,現藏云南博物館。高43厘米,長76厘米,重17公斤。銅案由二牛一虎組成,大牛背為案面,四腿為案足,腹下橫立一小牛;一只老虎抓扒在大牛臀部,虎口緊咬牛尾。動與靜、大與小、生與死、善與惡、愛與恨對比強烈,集于一體作品構思奇特,造型巧妙,意蘊深刻。無愧為 “北有馬踏飛燕,南有牛虎銅案” 之說。

20、曾侯乙編鐘

曾侯乙,戰國時期南方小國曾國的國君,姓姬名乙,生于公元前約475年,卒于公元前約433年。中國是制造和使用樂鐘最早的國家。鐘是一種打擊樂器,用于祭祀或宴飲時。最初的鐘是由商代的銅鐃演變而來,按其形制和懸掛方式又有甬鐘、鈕鐘、镈鐘等不同稱呼。頻率不同的鐘依大小次序成組懸掛在鐘架上,形成合律合奏的音階,稱之為編鐘。商代的鐘為3枚一套或5枚一套,西周中晚期有8枚一套的,東周時增至9枚一套或13枚一套。春秋戰國時期編鐘風靡一時。

1957 年,在我國河南信陽城陽城址出土的第一套編鐘為13枚,曾侯乙編鐘則是由六十五件青銅編鐘組成的龐大樂器。于1978年在今湖北省隨州市區西約一公里處的擂鼓墩一座戰國墓葬中出土。當地駐軍為擴建營房正準備在此打炮眼炸石頭,偶然發現了曾侯乙墓。當考古小組趕到現場時,部隊施工打的炮眼距古墓頂層僅差80厘米,只要再放一炮,這座藏有千古奇珍的古墓就會永遠不復存在。曾侯乙墓面積達220平方米、比長沙馬王堆漢墓大6倍。 1978年5月22日凌晨5時,墓室積水抽干后,雄偉壯觀的曾侯乙編鐘露出了它的真面目,所有在場的人都被這座精美絕倫的青銅鑄器驚呆了:歷經二千四百多年,重達2567公斤的65個大小編鐘整整齊齊地掛在木質鐘架上。

曾侯乙編鐘是我國迄今發現數量最多、保存最好、音律最全、氣勢最宏偉的一套編鐘。為中華人民共和國國家一級文物。由六十五件青銅編鐘組成的這個龐大樂器,其音域跨五個半八度,十二個半音齊備。它高超的鑄造技術和良好的音樂性能,改寫了世界音樂史,被中外專家、學者稱之為“稀世珍寶”。曾侯乙編鐘出土,是中國文物考古、音樂史和冶鑄史上的一件大事。

曾侯乙編鐘共65件,分為三層八組:上層3組為鈕鐘,19件;中層3組為南鐘,33件,分短枚、無枚、長枚三式;下層為兩組大型長枚甫鐘,12件,另有搏1件;中間及下層的也稱為甬鐘。最大的1件通高152.3厘米,重203.6公斤;最小的l件通高20.2厘米,重2.4公斤,在演奏中能起定調作用;總量重達5噸,是中國出土的最大的青銅編鐘。編鐘的鐘架高大,由長短不同的兩面木架垂直相交組成,長面位于墓西,長7.48米,高2.65米;靠南的一面長3.35米,高2.73米。在木架中有7根彩繪木梁,兩端以蟠龍紋銅套加固。6個銅鑄佩劍武士和8根圓柱承托住整個編鐘,形成上、中、下三層。鐘架及掛鉤有246個。

尤為可貴的是,鐘體和附件上,還篆刻有二千八百多字的錯金銘文,記載了先秦時期的樂學理論以及曾和周、楚、齊等諸侯國的律名和階名的相互對應關系。上層19枚鐘的銘文較少,只標示著音名,中下層45枚鐘上不僅標著音名,還有較長的樂律銘文,詳細地記載著該鐘的律名、階名和變化音名等。這些銘文,便于人們敲擊演奏。

曾侯乙編鐘的出土,說明早在戰國時期中國的音樂文化和鑄造技術已經發展到相當高的水平,它比歐洲十二平均律的鍵盤樂器的出現要早將近2000年,同時填補了中國早期封建時期的音樂史空白記錄,對于研究中國奴隸社會、早期封建社會以及東周王朝音樂文化和湖北地區音樂史發展有著極其重要的位置。這一重大發現,也摒棄了所謂“中國的七聲音階是從歐洲傳來”的說法

曾侯乙編鐘現存湖北省博物館。