中國古代的雕塑之四

四、畫像石

所謂畫像石,實際上是漢代地下墓室、墓地祠堂、墓闕和廟闕等建筑上雕刻畫像的建筑構石。它實際上是在石料表面進行各種雕刻作業,不改變石料整體結構的一種石刻。畫像石不僅是漢代以前中國古典美術藝術發展的顛峰,而且對漢代以后的美術藝術也產生了深遠的影響,在中國美術史上占有承前啟后的重要地位。

根據現有資料,漢代畫像石應萌發于西漢昭、宣時期,山東沂水鮑宅山鳳凰刻石和河南南陽趙寨磚瓦場畫像石墓的樓閣、門闕圖像都雕造于這個時期,是目前所發現的最早作品。技法屬于凹面陰線刻,題材較為單調。新莽時期畫像石在數量上和藝術上都有所發展,重要作品有新莽天鳳三年(公元16年)山東汶上縣“路公食堂畫像石”,畫面為陰線刻成的車馬出行圖,形象寫實而生動。另外還有河南南陽東南唐河縣漢郁平大尹馮君孺畫像石墓,是新莽天鳳五年(公元18年)所造,墓內雕刻著30余幅畫像,題材豐富,雕刻技法主要是減地淺浮雕,陰線刻僅有一石。此墓畫像石具有布局疏朗,主題突出,形象質樸等特點,是新莽時期畫像石墓的最佳遺例。東漢時期畫像石藝術更為蓬勃地發展起來,分布極為廣泛,依其主要分布可以分為四大區域,即山東和蘇北地區、河南地區、四川地區、陜北晉西地區。此外在北京、河北、浙江海寧等地也有零星發現。

畫像石采用的是線刻類技法,物象的輪廓和細部全部用線條來加以表現。這種石刻作品,實際上就是以刀代筆的線描繪畫。其步驟是:先由畫工在磨制平滑的石面上以準確有力的線條繪出畫像的底稿;再由石匠嚴格按照畫師在石面繪制的墨線畫稿,用鑿、鏨等工具刻出圖像,使其具有凹凸的立體效果。然后將雕刻好圖像的石材按照設計圖拼裝成墓室、祠堂等石結構建筑。再后由畫師對石結構建筑上刻好的圖像施彩著色,使之具有與帛畫和墓室壁畫同樣的視覺色彩效果。以上工序是針對一般漢畫像石而言的,四川和重慶地區摩崖漢墓中畫像制作略有不同。這種崖墓,是先由雇請的石匠在山崖上穿鑿出隧道式的墓室和其前部的寬大享堂,然后再由畫工直接在墓室和享堂的壁面上雕刻畫像,最后對畫像進行施彩著色的。

漢代藝術家在畫像石內容的處理上頗具匠心。如歷史故事畫往往選取某個情節處于高潮的片斷,這樣使人窺一斑而見全豹,簡潔集中地表達了整個歷史故事的主題思想。如“荊軻刺秦王”的故事就用荊軻負傷向秦王擲出匕首的瞬間來表現。又如畫宴飲場面,優秀的畫工并不面面俱到地表現宴會上的人物,而只是有針對性地選取宴會的一角,全局隱于局部。而表現庖廚場面時則往往面面俱到,采取了類似組畫的形式。石刻畫在內容的安排上有兩種類型。一是圍繞著一個主題來安排內容,往往把不同時空的事件圍繞一個主題表現在一個畫面上,即散點透視法。如沂南畫像石中的“百戲圖”,將不同時間演出的百戲集于同一個畫面,用來表現歡慶的氣氛。山東諸城畫像石中的庖廚圖,將打獵、捕魚、宰殺豬鴨、用轆轤打水等活動圍繞廚中烹調俱呈于畫面。這種布局法在內容安排上有較大的幅度可供回旋,利于藝術家的構思和創作,是豐富并充實畫面內容的一種巧妙方法,是我國繪畫的傳統形式之一,對于后世的繪畫有著深遠的影響。另一類型是把同一時空的事件納于一個場面中,例如河南密縣打虎亭畫像石的“收租圖”,在表現地主收租的同時,地主少爺正在彎弓射鳥、奴仆為他牽馬,這些細節有力地配合了主題的表現。

漢代石刻匠師對線條的運用也十分嫻熟,他們能根據不同的需要分別使用婉轉流暢或剛直豪放的線條,刻畫準確生動。如四川的一塊朱雀畫像石,朱雀的冠和尾用弧線勾勒,非常秀麗活潑,腳部和雙翅采用直線,剛健有力,結合在一起成為惹人喜愛的婷婷玉立的朱雀。當然由于工具、材料的限制,絕大多數畫像石還做不到惟妙惟肖地刻畫物象的細部,但漢代石刻藝術家能夠揚長避短,善于抓大體大貌,突出物象的基本特征和外在動作,用簡練概括的手法突出強烈夸張的動勢。主要靠動作、行動、情節來表現,而不是靠細膩的刻畫,富“神”于粗獷的外形中,使“形”與“神”有機地結合,從而構成了漢代畫像磚石藝術的古拙風貌,以其不事細節修飾的粗獷外形和夸張姿態造就了力量與動感,從而形成一種氣勢之美。

畫像石所表現的內容極為廣泛,鳳飛龍降、女媧伏羲、忠臣孝子、伏兵躍馬、斗雞走犬、跳丸弄劍、百靈嬉戲等場面靡不畢現,反映了漢人安邦樂居、其樂融融的社會生活,表現了氣魄深沉雄大的大漢風貌。畫像石所涉及的地區,也很廣泛,尤其四大地區更是比較集中,山東濟寧兩城山有44種44件;山東滕縣有92件111張;江蘇徐州茅村有21種20張;河南嵩山有24種31件;陜西綏德有29種29件。各地畫像石的藝術風格各有不同:山東和蘇北畫像石以質樸厚重見長,古風盎然;河南畫像石以雄壯有力取勝,豪放潑辣;四川畫像石清新活潑,精巧俊爽;陜北晉西畫像石純樸自然,簡練樸素。

畫像石的雕刻技法大致可分為以下幾類:1、單線陰刻。圖象和石面在同一平面,接近于白描繪畫效果。②減地平雕。圖象輪廓線外的空間減去一層,圖象突起拓出,近于剪紙效果。③減地平雕兼陰線。平面突起的形象以陰刻線條來表現細部。④減地浮雕。為了表現物像的質感,不僅要將物像面以外的余白面削低,使物像明顯浮起,而且要將物像面削刻成弧面。這類技法,可細分為三種:一是淺浮雕。這是一種物像浮起較低,物像細部用陰線刻來表現的浮雕技法。這種技法,從西漢晚期到東漢晚期的200余年間,廣泛流行于第一、二、四漢畫像石分布區,是漢畫像石最重要、最基本的雕刻技法;二是高浮雕。這是一種鏟地較深、物像浮起很高、物像細部也根據立體表現的原則用不同的凹凸來刻畫的浮雕方法。這類作品,因具有較強烈的立體感,一般多配置在門扉或門楣等比較醒目的位置;三是透雕。這是一種在高浮雕的基礎上,進一步將物像的某些部位鏤空,使作品接近于圓雕的浮雕技法。⑤沉雕。刻法和上述減地法相反,形象凹入平面以下,略現起伏,呈低于石面的薄肉雕,這種形式后世木雕藝人名之為沉雕。

對于漢畫像石的構圖來說,影響最大的無疑是它的空間透視法。在漢畫像石中,使用了散點透視構圖法和焦點透視構圖法兩種空間透視構圖方法。

所謂散點透視構圖法,就是從同一方向、用等距離的視點去捕捉所要表現的事物,并將其描繪在畫面上的空間透視構圖方法。在漢畫像石中,散點透視構圖法有四種表現形式。

最早出現并且應用最廣泛的散點透視法是底線橫列法,即將所要描繪的事物,用側面的等距離散點透視法而不問其縱深位置,將捕捉到的物像輪廓橫向排列在畫面同一底線上的透視構圖方法。在用這種構圖的畫像中,現實的三維空間變為藝術的二維空間,所描繪事物的縱深關系完全看不到,只能看到其左右關系。為了表現事物的縱深關系,從底線橫列法發展出了底線斜透視法、鳥瞰斜透視法和上遠下近鳥瞰透視法。底線斜透視法就是將視點從正側面移到斜側面,將捕捉到的物像橫向排列在畫面的同一底線上,這樣,沿縱深空間整齊排列的同類事物在畫面上便出現了側面輪廓線互相重疊的現象。這時,在視覺上畫面上的空間已經不是二維空間,而是三維空間了。鳥瞰斜透視法是在底線斜透視法的基礎上,進一步將視點提高,使沿縱深空間整齊排列的同類事物在畫面上不僅側面、而且上部的輪廓線也互相整齊重疊,事物的三維空間得到更明確體現的透視構圖法。上遠下近鳥瞰透視法,是將視點提的較高,對沿縱深空間多層次排列的復雜事物群進行鳥瞰透視,并將捕捉到的影象按照上遠下近的原則從畫面底線向上展現在全畫面上。在漢畫像石中,這幾種散點透視構圖法往往兩種甚至三種并用在同一個畫面上,造成不可避免的視覺矛盾。大概正是為了克服這一缺陷,

東漢晚期,一種前所未有的透視構圖方法——焦點透視構圖法首先在漢畫像石中開始使用。焦點透視構圖法與散點透視構圖法最大的不同是,前者只從一個固定的視點去觀察和捕捉物像,而后者為了對物像實現等距離透視,必須不斷移動和變換視點。從物理學的觀點看,散點透視是違反科學規律的、不合理的,而焦點透視是合理的;但從美術藝術的觀點看,兩者都是合理的,而且前者比后者更適于表現波瀾壯闊的宏大場面。

作為漢畫像石邊飾的裝飾花紋帶,無論在圖像配置上還是在畫面裝飾上,都有重要作用,是畫像石藝術不可缺少的組成部分。這種花紋帶的裝飾圖案,一般都以二方連續的形式刻在主體圖像的四周。西漢晚期到東漢早期畫像石花紋帶的圖案,以簡單的幾何形圖案為主;東漢中晚期,不僅出現了極富變化的卷云紋和卷草紋,而且出現了由幾種圖案帶互相重疊而組成的復合裝飾花紋帶。在第一、第三分布區,由于大量使用了這種復合裝飾花紋帶,使主體圖像極為華麗典雅,大大提高了畫像石的藝術觀賞性。從東漢中期開始,畫像石的主體圖像開始廣泛使用了填白技法,使畫像的結構布局舒朗有度,更富觀賞性。

由于各個分布區的漢畫像石的制作工藝不同,使畫像石在東漢時期呈現出千姿百態的不同風貌,山東、蘇北畫像石的細膩精美,南陽畫像石的壯闊雄大,陜北畫像石的簡潔凝重,四川畫像石的飄逸瀟灑,都是漢畫像石園藝中奇葩。而第五分布區畫像石藝術風格的前后變化,證明了東漢中期以前南陽地區的畫像石藝術發展水平最高,其后,山東、蘇北成為畫像石藝術水平最高、對其他地區影響最大的區域。

現將漢代畫像石的代表性作品按其出土地區選介如下:

山 東

山東是漢代畫像石遺存最多的地區,全省有60多個縣市發現了近3000塊漢代畫像石,其中又以魯中、魯南地區最多,也最具代表性。絕大多數作品都屬于東漢時期。屬于東漢早期的作品以肥城欒鎮村張氏墓畫像石和長清孝山堂郭氏祠為代表。前者是東漢章帝建初八年(公元83年)由石工王次所作,刻有攻戰、漁獵、樂舞、宴饗以及女媧伏羲等畫像,單線陰刻,部分畫面稍向下凹,線條流暢,畫面工整。后者大致是東漢章帝、和帝時期(公元76—105年)作品,與前者在刻石內容、構圖技巧、雕刻手法和邊框圖案等方面大體相似。這些作品陰線勾勒,鏟線粗,精練質樸,粗壯古拙。東漢中晚期重要的作品有山東濟寧兩城山《永建食堂畫像石》、嘉祥建和元年(公元147年)武氏石闕畫像石、安丘畫像石、沂南畫像石、山東諸城漢墓畫像石、臨淄熹平五年(公元176年)《梧山里石社碑畫像》和滕縣初平元年(公元190年)石碑畫像等,這一時期畫像石刻法發展到以減地陽平面兼陰線勾勒為主,兼及肉雕、薄肉雕和線刻的多種方式的運用,尤其是陰線刻,線條流暢、整個風格工整細潤,與東漢早期的那種粗壯古拙的風格有顯著的不同。大致到了獻帝興平元年(公元194年)由于山東處于戰亂局面,畫像石墓不再修造,畫像石藝術也就告一段落。

1、嘉祥武氏祠畫像石:武氏祠為漢代祠堂和墓地,位于山東嘉祥縣紙紡鎮武宅山村北,始建于東漢桓、靈時期,全石結構。是我國最大、保存最完整的漢碑、漢畫像石群。其中石刻畫像計有159種429張,構圖完整的畫像石約有五十多幅。全部陽刻,細線鏟底,裝飾趣味極濃。取材廣泛、內容豐富,從各個不同的角度反映了東漢時期的社會狀況,風土人情,典章制度,宗教信仰等。石室前有石闕和石獅系墓道的設施,對闕對稱,間距4、15米,由基座、闕身、櫨斗、闕頂組成。重檐平伸,頂刻四坡瓦壟,傍依單檐子闕,通高4、30米,基座各寬2、58米,厚1、4米,通體刻畫像及花邊紋飾。兩闕身正面有漢靈帝建和元年(147)題銘90余字,記有立闕人武始公暨弟綏宗、景興、開明及營造工匠孟孚、李丁卯、改衛等姓名。

武氏祠共有四個石室,即武梁祠、武榮氏、武斑氏和武開明祠。其中武梁祠又分東西闕,為單間歇山式。現存六石,即“武梁祠畫像”三石,“祥瑞圖”二石,“武家林”斷石柱一石。祠內遍刻畫像,東西中三壁上部,羅列四十余則歷史故事,從伏羲至夏商古代帝王。有藺相如、專諸、荊軻等忠臣義士,有閔子騫、老萊子、丁蘭、梁高行等孝子賢婦。三壁下部為祠主的車馬出行、家居庖廚等畫像。東西壁山尖刻東王公、西王母等靈仙故事,內頂刻布神鼎、黃龍、比翼鳥、比肩獸等各種祥瑞圖像,旁有隸書榜題。前石室為雙開間,懸山式頂,后壁正中龕。現存十六石,即原“前石室畫像”十二石,“后石室畫像”二石,“孔子見老子”一石,供案一石。祠內滿刻畫像,亦有西王母、東王公等神話故事,壁西刻孔子見老子、孔門弟子和祠主的車騎出行,宴飲歌舞,以及文王十子、趙宣子、荊軻、邢渠等良卿古賢。西壁下部刻大幅水陸攻戰圖。小龕后壁刻祠主樓閣家居圖,室頂為仙人出行、雷公電母、北斗星君、伏羲女媧等靈仙神話,伴有大量榜題,一般認為祠主當為武榮。左右室與前石室形制相同,現存十七石,即原“左石室畫像”八石,后石室畫像七石,殘脊一石,花紋條一石,內容布局亦類前室。其中如周公輔成王、二桃殺三士、管仲射小白,以及頂部的海靈山行、升仙圖等均為前室所不見。無榜題,祠主待考。

武梁祠畫像石

武氏祠最早見于北宋歐陽修的《集古錄》和趙明誠的《金石錄》,南宋洪適又將其部分榜題字與圖像,集于《隸釋》、《隸續》中,并始以“武梁祠畫像”命名。后因水患淤漫,祠傾圮湮沒于地下。清乾隆時,黃易等人進行了發掘清理,認為祠有四座,即“武梁祠”和“前石室”、“后石室”、“左石室”,除將其中“孔子見老子”一石移置濟寧學宮外,皆就地建屋將畫像石砌于壁間,外繚石垣,圍雙闕于內,題門額曰“武氏祠堂”。 這批石刻藝術的重新問世,以其鮮有的“畫像古樸,八分精妙”引起世人的注目,名家學者爭相拓墨,中外書刊廣為著錄。

2、孝堂山郭氏祠畫像石:在今山東濟南長清區孝里鋪村墓室前石祠內壁上。此祠傳說是東漢孝子郭巨為他的母親所建的享祠,但從繪畫內容看與郭巨生平事跡不符,應為東漢前期作品。“郭氏祠”是石筑單檐懸山頂式建筑,平面呈橫向長方形,有北、東、西三面石壁,石祠前檐由三個八角形石柱承托。畫像就雕刻在石室內部的東、西、北三面壁和中央石柱的三角形石梁上。

北壁畫像分上下兩層,上層刻車馬出行行列,以二騎二馬車和兩行由吹簫、擊鼓、負弓箭筒的騎士等十二人組成的前導隊伍,后面有荷戈衛士二人、馬十騎,隨后是巨大的鼓樂車和裝飾華麗的“大王車”。下層并列刻有三座殿宇,兩側有闕。殿閣上層有多人兩相對坐,下層有多人伏地或持笏致禮朝拜參謁。殿閣頂上飾有珍禽異獸。

東壁畫像分六層。上層三角形部共有兩層,頂部刻蛇身人首持矩形物的伏羲氏,下有坐車擊鼓的雷神和坐門樓內持弓的東王公等,均屬于神話題材。第三層繪有軺車、乘馬、三人乘象、二人騎駱駝、步行持戟、持弓、持笏、拱手等迎迓人物。第四層是平列展開的人物,都作致禮狀,左側一組繪有周公輔成王的故事。第五層刻有庖廚、舞樂、雜技場景。第六層是巡獵場面。

西壁也分六層。第一層是蛇身人首持規狀物的女蝸氏。第二層繪刻有貫胸國人、西王母、人身兔首者等。第三層刻車騎出行圖。第四層刻有一行排列整齊的人物,似為貴族相遇致禮的場面。第五層刻《戰爭圖》。雙層樓閣的下層內坐一王者,旁有侍者,王前有四人作稟報狀。樓閣外有一個跪坐,背題“胡王”二字,前跪有三人,縛手,又有一斧架,上面懸掛兩個人頭,一人持刀旁立,當是獻俘場面,是我國法制史的重要資料。戰爭場面刻畫生動,雙方騎兵沖擊,眾弩齊發、人仰馬翻,場面極為激烈。其中的胡軍形象均作高冠、深目高鼻,當是異族的外貌。這種戰爭圖的刻畫可能與墓主人生前的事跡有關。

石梁的東面刻有《撈鼎圖》。鼎耳系繩,橋上左右各有四人拉鼎,橋下河中有四只小舟,各有二人在舟中。又作游魚以示為水。以外尚有五人正在祈禱,還有連理木、比翼鳥等圖案。西壁刻橋上墜車圖。石梁底部刻日月星辰圖象。

石室畫像石所包含的內容極為豐富,其中以《戰爭圖》和《撈鼎圖》刻劃最生動。特別是《戰爭圖》包含了60多個人物,由騎兵、胡王、隨從、漢王、侍者、大臣、戰馬、樓閣共同組成了首尾完整的情節,從而發揮出最大程度的表現效能。其余畫面的人物表現多為側面像,平列展開,姿態表情變化不多,不過對馬的刻畫已很生動,造型準確,技法嫻熟。其刀法與武氏祠不同,全部陰刻淺紋,鏟線甚粗,作風簡練,線條流暢,別有一種古拙之趣。可以代表東漢早期質樸單純的風格。

3、沂南畫像石:東漢末年大型墓室石刻畫像。1954年發現于于山東省沂南縣北寨村。墓主姓名無考,從墓室規模和畫像內容推測,可能是一兼有大量土地的高級官吏,或為將軍。墓分前、中、后三主室,共有畫像石42塊,畫像73幅,分布在墓門和前中后三室的橫額、壁面、過梁、柱、藻井、隔墻等處,總面積442平方米。所繪題材廣泛,涉及社會經濟、政治狀況、階級差別、民族關系、哲學宗教、神話傳說、歷史故事以及典章制度、衣冠文物、風俗人情等許多方面。依畫像的內容和在墓中的位置,大體可歸為四組:

第一組是墓門畫像。共有四幅。橫額刻《攻戰圖》用來頌揚墓主人生前的顯赫戰功。橫額下的三根立柱上雕飾伏羲、女媧、東王公、西王母和其他神仙異獸圖象。

第二組是前室畫像。刻奇禽異獸和神仙:如青龍、白虎、朱雀、玄武、鳳鳥、羽人等等。還刻有獻祭圖:眾多人物排列成行,面向祠堂鞠躬行禮或拜伏于地,堂前有領祭的人,前后陳設各種祭品,西壁圖中有讀祝文的;南壁圖兩側還有軺車,描述了墓主人身后的榮光。

第三組是中室畫像。刻繪了歷史故事:蒼頡造字、周公輔成王、齊桓公與衛姬、晉靈公謀害趙盾、孔子見老子、藺相如完璧歸趙、蘇武、管仲等等。四壁橫額上刻墓主生前的生活圖景,其中有《出行圖》、《倉廩圖》、《庖廚圖》、《樂舞百戲圖》。《出行圖》是由四幅相連接的畫面組成的,在一個宅第前停著軺車及其出行的車馬儀仗,眾人肅穆恭敬拜伏于地迎接主人或貴客的到來。《倉廩圖》刻糧倉前停放著裝運糧食的牛車,仆役們正忙于量谷裝袋。監工席地而坐。《庖廚圖》刻有抬豬、宰牛、剖羊、做菜、燒火的繁忙場面。《百戲圖》刻有奏樂、擊鼓、載竿、戲車、飛劍、跳丸、盤舞、魚龍曼衍、馬術等精彩場面,畫面突破了時空關系,集中而全面地描繪了百戲的熱烈場面。

第四組是后室畫像。刻侍女捧奩、送饌、仆人滌器、備馬等圖像,描刻了墓主夫婦生前優裕的生活。

沂南畫像石善于大場面的處理,其構圖的講究和復雜超過武氏祠、郭氏祠。它把眾多的人物、器物、建筑物緊密地結合在一起,有動有靜,構成一幅幅豐滿而生動的畫面,正是東漢末年畫像石極盛時期成熟的佳作,如墓中室的《百戲圖》的處理是在平列的各組技戲中分別主次,以戲竿、伐鼓、樂隊和戲車為最突出的焦點,配合飛劍、跳丸、七盤舞、走繩,最后再以小隊奏樂和送酒漿的人物穿插點綴而完成了一個橫而長的熱鬧畫面。作者已注意表現畫面的縱深空間,利用若干平行的斜線來交待空間的存在,如畫有自左上到右下的平行斜置的席鋪,與打虎亭二號墓壁畫宴飲圖中表現桌面的方法相似。同時為了避免平行席鋪一再出現而產生的單調感覺,在右端又特別增加了不同角度斜置的席和車,以求空間描述的變化。對于人物形象的表現,無論形體比例還是動作姿態更趨自然合理,比武氏祠所顯示的古樸與略帶生澀之感的藝術風格顯然更自由活潑。對人物形象類型的描繪更趨成熟,如門額上的《攻戰圖》左方的一群戰士都是深目高鼻、短衣、戴盔,非常鮮明地表達了胡族戰士的類型特點。在線面關系中更是強調了線條龍蛻蛇變的作用,刀法暢快,線條純熟纖勁流利,婉轉自如,富有韻味,頗有行云流水之致,顯示出石刻匠師高度嫻熟的手工剔刻技巧。

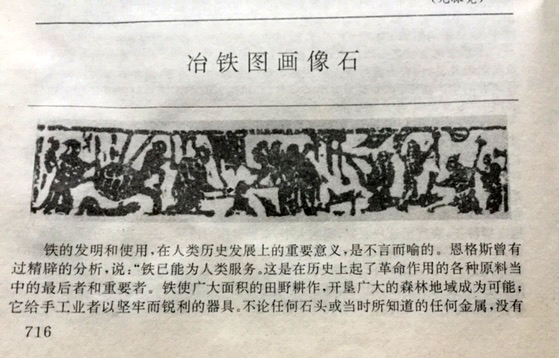

4、藤縣宏道院冶鐵圖畫像石

1930年發現于山東藤縣宏道院,原為東漢時期石墓中的一塊墓璧,也是迄今見到的唯一的一幅冶鐵石刻圖。

據考古研究,早在公元前五世紀就有了鐵器。到公元前二、三世紀,鐵器的制作和使用已經很廣泛,并有大量實物出土。到了漢代,全國置有鐵官44處,專門管理制鐵業的生產和經營。其中屬于今天山東的就有13處之多,位居全國之首。史載公元前14年山陽地區鐵工蘇令等鐵工造反,就有228人之多,可見當時鐵工場的規模。這種冶鐵工場包括采礦、冶煉,鍛造等不同工序。既有官辦的工場,也有豪強自營的作坊。因此在一些豪強的墓葬里,也雕刻有《冶鐵圖》,像《農耕圖》、《紡織圖》一樣,炫耀墓主生前擁有的財富。

這幅《冶鐵圖》左面為冶煉場面。上面有個圓形的皮囊叫鞴囊,即鼓風機,鞴囊上的三道直線表示木框架。鞴囊上方的四根黑線表示吊桿,使鼓風機操作時保持水平狀態。左右兩邊有人在操作,一推一拉,如今日的拉手風琴一般。據研究,當時每一個鐵官處有鼓風爐80座,以每處13人計算,每一個工場,就約有1000工人。《《冶鐵圖》的中部為鍛造場面。漢代鐵器由鍛鐵和鑄鐵(俗稱熟鐵和生鐵)兩種,前者多用于生活用具,后者多用于生產工具和武器,韌性強、硬度高。石刻上是鍛鐵場面,共有四人在操作:鐵砧左邊一人持鐵鉗夾住要鍛造的鐵器進行操作,右邊三人中的一位與左邊鐵工做同樣操作,另外兩人舉捶擊打,與今日鐵匠鋪完全相同,只不過今日鐵匠鋪規模較小,一人持鉗并操作,一人舉捶擊打而已。

右部的畫面不清楚,好像有兩個場面:靠近中部的一人好像是在鍛造好的鐵器放進注水容器中淬火,以增加堅硬度;最右部的三人好像是在礦山開采鐵礦石的場面。

總之,這幅《冶鐵圖》使我們對漢代冶鐵工場的規模、開采、鍛造工序以及鼓風機的結構和原理了解有了第一手資料,它的發現在中國冶金史上有著極其重要的地位。

5、兩城東漢《扁鵲針灸圖》畫像石

山東省微山縣兩城出土,為東漢作品。珍藏于曲阜孔廟,名《扁鵲行醫圖》。共三層。其中一塊后調人中國歷史博物館(今國家博物館),即這塊位于中層的最珍貴也最生動的《扁鵲針灸圖》。

東漢《扁鵲行醫圖》原石長94.5厘米、寬91.5厘米、厚24厘米。石刻畫像共三層,中層是針灸圖,一神醫人面鳥身,手執醫針,正為病人選針刺治療。這就是被神化了的扁鵲形象。扁鵲面對患者一手切脈,一手持針揚臂作針灸狀,仿佛還在寬慰病人。患者端坐平視,披頭散發,寬衣博帶,其身后另有靜坐候診的病人。圖左上方還有一只小鵲,正凝目觀看扁鵲的舉動,可能是扁鵲的弟子。

據《史記》記載和史料考證,扁鵲為渤海郡莫縣人,姓秦,名越人。他醫術高明,有豐富的醫療經驗,遍游齊、趙等地行醫,采用望、聞、問,切“四診法”、用“針”、“石”、“熨”等醫療器械治病,通婦、兒、五官各科,曾給趙簡子等人洽過病,并用針灸術使虢太子死而復生,又輔以湯藥調理二十天康復,因此名聞天下。時至東漢,人們仍懷念和敬仰他,把他的針灸行醫之事雕刻在石頭上。由于齊國和魯國一帶,古時曾居住過東夷族,這個族以鳥為圖騰,因而人們把扁鵲塑造成帶有神話色彩的半人半鳥形象,并當作神祗來頌揚。

這幅漢畫像石,生動地展示出扁鵲行醫的情景,為研究我國古代醫學特別是針灸發展史提供了珍貴的資料。