中國古代繪畫簡介(十四):清代士人畫

16、高其佩(1660—1734)字韋之,號且園、南村、書且道人。別號頗多,另有山海關外人、創匠等。奉天遼陽(今屬遼寧)人,為清漢軍鑲白旗輕騎都尉高天爵的第五子,后因其兄高其位有軍功,雍正皇帝特嘉改漢軍鑲黃旗。高其佩八歲學畫,遇稿輒模,積十余年,盈二簏。隨叔父高承爵游宦廣東,時廣東官衙內有西席吳韋,能以指作畫,高其佩受其影響較深。十七歲時喪父,由叔輩高承爵諸人撫養,未應科舉,由祖蔭在康熙三十三年(1694年),出任姚州牧,次年轉任虞部郎。康熙四十年,(1701年)受宿州知縣,兩年后,內遷工部員外郎。康熙四十五年(1706年)外放分巡浙江溫處道,隨后,他在署年輕運使任中,因虧欠鹽課丟官。康熙五十四年(1715年),高其佩重踏仕途,出任四川分巡川南水寧道達六年之久,直到康熙五十九年(1720年),升任四川按察使,在成都任職。雍正元年(1723)內遷光祿侍郎,九月升刑部右侍郎。第二年升正紅旗漢軍都統,仍領刑部右侍郎之銜。雍正五年(1727)七月,因于刑部右侍郎任內定讞中有失,慘遭革職,從此脫離仕途,時年六十七歲。他雖久居他鄉,身游宦海,但不忘故鄉,在畫上常題有:“鐵嶺高其佩指畫”、“鐵嶺高七郎”、“鐵嶺古狂”,因此時人對其有“高鐵嶺”之稱。

高其佩工詩善畫,所繪人物山水,均蒼渾沉厚,是“揚州八怪”之一羅聘的老師。尤善指畫,為我國指畫開山祖。唐代張璪偶用手指作畫,后歷宋元明,均無此專長的畫家。高其佩則專創指頭作畫,駢指點黟,隨意飛動,用線既拙且活,別饒其趣。秀水張浦山著的《國朝畫征錄》中記載:“高且園善指畫,畫人、山水花鳥、魚蟲、鳥獸,天資超邁,情奇逸趣,信手而得,四方重之”。高其佩指畫有“叱石成羊”之妙,他創作山水、人物、花鳥、走獸時,均信手一揮而就,“傾刻數十幅,……無不絕人。”晚年遂不再用筆。其墨法,得力于元代吳鎮;形象塑造則得吳偉神趣。但主要創作靈感則來自現實生活,具有獨創性。其孫高秉說:“我公指畫,筆畫叢樹,俱從江山茂林中得來.絕勿規仿前人,故無獨趨痕跡而得丘壑真趣”(《指頭畫說》)

高其佩創指頭畫后,從學者甚夥,形成“指頭畫派”,親承其法者有甘懷園、趙成穆、朱倫翰、李世倬、高儆、高秉、高藏等。出版《紅樓夢》的程偉元的指畫,也受高的影響。其晚年,指畫聲譽甚至遠播朝鮮,但他依然繪畫,“甲殘至吮血,日匿頻燒燭”仍不綴。雍正八年(1730),應詔圓明園如意館作畫3年,創作了《長江萬里圖》等細絹工筆畫。高秉《指頭畫說》記載說,高其佩曾為兵部尚書盧舜徒寫真,畫一立像,高與真人相齊。畫成后,盧舜徒歡喜若狂道:“神乎技矣!進乎道矣!”

高其佩亦工詩,著有《且園詩鈔》。

高其佩一生作畫數量是驚人的,高秉在《指頭畫說》說他“自弱冠至七旬,不下五、六萬幅”,可惜其絕大部分早已失傳。今存有《松鷹圖》《飽虎圖》、《雁行圖》、《怒容鐘馗圖》、《梧桐喜鵲圖》、《虬松莫岫圖》、《高岡獨立圖》、《稻穗螳螂圖》、《松陰小琪圖》、《指畫人物》冊(十頁)等。

怒容鐘馗圖 紙本、淺設色,縱148厘米,橫67厘米,現藏遼寧省博物館。《怒容鐘馗圖》是其晚年指畫精品。作于雍正六年(1728)被免去刑部侍郎官職不久,時年六十九歲。上一年,任刑部右侍郎的高其佩審理與年羹堯有著密不可分的咸寧知縣嚴士俊鹽茶弊案,結果得罪了權臣年羹堯,落得個丟官去職。第二年端午節,畫出了這幅《怒容鐘馗圖》。畫家借怒發沖冠的鐘馗抒發胸中不平之氣,將其情緒表現得淋漓盡致。

此圖墨氣淋漓,立意新奇,想象豐富,形神兼備。畫家以指甲蘸墨繪出了鐘馗發怒的“焦點”——一雙怒目圓睜的眼睛。鐘馗右手二指并出,方向恰與怒視的雙目一致,指向畫外鬼魅所處之地。以指尖細線刻畫出的胡須,硬如針、柔似綿,剛柔并濟,滿腮飛動,此處神韻是毛筆作畫所難及的。鐘馗頭頂紗冠低壓前額,帽翅在空中飛舞,與胡須一齊沖上天。鐘馗所著服飾,飄逸靈動、威風凜凜。畫家以指甲勾勒,以手掌潑墨描繪衣飾,將一身正氣、嫉惡如仇、無私無畏、為民除害的打鬼英雄鐘馗刻畫得栩栩如生。整幅作品,線條凝練、筆墨豪放、獨出新意、氣勢恢弘,且有毛筆所達不到的古拙蒼渾之趣,充分體現了指畫的魅力。我國歷代以鐘馗為主題的作品頗多,這幅佳作尤其感人至深,已達到畫盡意在的藝術效果。

高其佩喜作鐘馗畫,有文鐘馗、武鐘馗;有云中游歷鐘馗、有怒容鐘馗;還有各種變相鐘馗:有飽讀詩書,滿腹經綸的終南山秀才的讀書鐘馗,有看劍鐘馗,有高懸明鏡,照澈鬼魅的鏡中鐘馗,還有無官閑坐,固守寂寞的抱膝鐘馗,更有罷宴鐘馗、騎鬼鐘馗、登壇鐘馗、風雷鐘馗、破霧鐘馗、降魔鐘馗、封章鐘馗、掩口鐘馗、瞌睡鐘馗等,另外,尚有單幅《鐘馗圖》、《鐘馗》和《端午鐘馗仙人圖冊》多幅,其中多有寄寓,亦可見高剛正不阿之性格特征。如《讀書鐘馗圖》題云:“由來山鬼笑侏儒,敢傍先生諸座隅。未是竊看無鬼論,應疑還讀舊時書”;《鏡中鐘馗圖》題云:“愿存法相留秦鏡,省得魍魎露膽來”。畫家堂弟亦指出高其佩的鐘馗畫“擬挽頑儒情,非充耳目玩”(《味和堂詩集·知非集》)這都有助于我們更好地解讀這幅《怒容鐘馗圖》。

高其佩《怒容鐘馗圖》(指畫)

松鷹圖 紙本、設色,縱154厘米,橫80厘米,現藏于遼寧省博物館。

與今天收藏高其佩作品最多的遼寧省博物館20余件指畫藏品相比,《松鷹圖》在氣韻生動、沒骨用筆上要遠遠超出一籌。畫上古松頂上獨立一鷹,不著色相,自然神妙而文錦斑斑,已有奮翅搏擊群鳥之勢。查士標認為此畫“清、奇、簡淡、渾厚,而神韻尤在指墨之外”。詩塘有今人啟功題跋:“鐵嶺高且園先生松鷹圖真跡。且園翁意氣干云,才情邁古,詩文翰札枉不超逸離群,于康雍之際允推巨擘。其畫法特閑情所寄,而指畫尤其游戲狡獪,聊舒郁勃之思者。后世只稱其指畫,只知其指畫,淺乎其窺且園翁矣。一九七九年十月,友人自太原攜來見示,因識。鄉后學啟功書于北京”。

高其佩《松鷹圖》(指畫)

17、袁江(1662—1735)字文濤,號岫泉。江都(今江蘇揚州)人。晚年號岫泉,他是位職業畫家,主要活動于民間。康熙(1662~1722)年間往來于揚州、江寧(今南京市)、會稽(今浙江省紹興市)等地作畫,并且一度為畫家高其佩的大幅作品著色烘染。雍正二年(1724),應在揚州經營鹽業的太原尉姓商人之請,北上轉道北京赴山西作畫多年。一說于雍正(1723~1735)年間供奉外養心殿。

袁江是我國繪畫史上有影響畫家,專工山水樓閣界畫。清代作工整山水、青綠設色、重界畫樓閣的畫家不多,因為“四王”等主流畫派“進士大夫而絀工匠”,把畫界畫、青綠山水視為工匠所為。所以士人之中擅其道者很少。清初在青綠山水上,以袁江和其侄袁耀最為有名,另有何浩、袁桐、許維嵩、陸原、周炳南、朱理正等。界畫方面,二袁之前有顏嶧,能作界畫樓臺,其《湖莊高士圖》絹本重彩,深得宋人工致。袁江早年曾受其影響。康熙年間則有王云、徐揚、周舜發、許增、李寅等,亦以界畫擅長。但在清康熙、雍正、乾隆時期,樓閣工整山水當以袁江最有名。他的山水樓閣界畫,繼承唐宋及明代仇英青綠山水的畫法,所作多為絹本,山石以卷云皴、小斧劈皴為之,筆墨厚重;林木仿宋代郭熙、李唐、馬遠諸家;建筑物刻畫工整精巧,合乎規矩;色彩鮮艷濃郁。其界畫在清代畫壇獨樹一幟。中年“得無名氏所臨古人畫稿,技遂大進”。他將雄偉壯闊的山色與富麗堂皇的樓閣,很好地融為一體,既精細入微,又氣勢磅礴,有力地提高了“界畫”的表現能力,被推為清代“界畫”第一。其作品大致可分為兩類,一為對景寫生的畫幅,如畫揚州喬國楨私家園林的《東園圖》、畫江寧布政司署的《瞻園圖》等,一為描繪想像中的古代著名建筑物,如《九成宮圖》、《梁園飛雪圖》、《阿房宮圖》、《驪山避暑圖》等。多為后期作品。如他的大幅精品代表作《驪山避暑圖》(現藏北京文物事業管理局)畫幅以唐玄宗在驪山避暑游樂為題材。描繪出樓臺殿閣,古樹環繞,散綴于山石巨嶺之間,山下湖水一片。整個畫面構圖繁復,場面宏大,局部精細入微,最引人注目是建在深山中的宮殿。設色極為濃重,鮮艷奇目。另外,亦有以自然山水名勝為依據,并加以想像而描繪的界畫山水,如《觀潮圖》等。畫風上分有精筆和細筆兩路。大部分是工整細致一路的,有少量的是用筆粗放一些。

袁江除工山水樓閣界畫外,還兼作花卉,并也流傳下來一些作品。

袁江存世作品較多,多在國內收藏,也有一些流到海外。天津市文管處收有一幅《瞻園圖卷》,表現南京的園林建筑;上海博物館藏有一幅《東園圖卷》;北京文物局收有《驪山避暑圖軸》,表現想象中的仙境;南京博物院藏有《海山三山圖軸》,也描繪了想象中的仙境和古代建筑,瑰麗壯觀,富有意境。畫于雍正元年(1723年)的《竹苞松茂圖》屏12條(現藏于北京故宮博物院),是袁江畫藝成熟時期的佳作。此畫是為某座莊園落成而繪制。依山傍水的精巧建筑,顯現在松柏翠竹之間,幽雅閑靜.畫中的山石、湖泊和建筑物結合得非常自然;全畫以青綠色為主調,僅在屋宇間用少許漂亮的色彩,和諧統一中又見變化。

其侄袁耀,字昭通,能繼承家法,也是清代界畫名家。叔侄二人曾受揚州的山西鹽商的聘請,到山西作畫,作品在北方流傳較多。袁耀的代表作《邗江攬勝圖》、《邗上八景圖》,分“春臺明月”、“平流涌瀑”、“萬松疊翠”、“平崗艷雪”4景,畫幅分別抓住揚州名勝中最具代表性的春柳、夏瀑、秋松、冬雪四季景色,不僅畫出五步一樓、十步一閣、廊腰縵回、檐牙高啄的勝景,而且畫出橋上、舫上觀景的游人。“春臺明月”中,熙春臺內燈光如晝,畫舫上華燈高懸;夜游人抱琴弄笛,讓人們似聞絲竹之聲。“平崗艷雪”正是雪后初霽,袁耀特地在畫的下角畫了兩樹老梅,枝干虬勁,紅梅盛開;旁邊小橋上,兩個老者踏雪賞梅,給畫幅平添了無限春意。幾幅畫中,樓閣已不是畫幅的主要部分,而是與蜿蜒的丘陵崗巒,蒼翠的修林茂竹,浩渺的江水,急湍的飛瀑,戲玩的人群,游動的舫舟渾然一體,讓人看了神往不已。

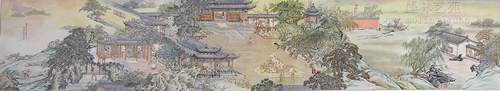

東園勝概圖 絹本、設色,縱59.8厘米,橫370.8厘米,現藏于上海博物館。

此圖作于康熙四十九年(1710),作者四十歲前后,屬于袁江較為早期的作品,亦是畫家代表作之一。據今人卞孝萱《東園圖考》,此圖是寫實之作,系園主喬國楨于東園落成后次年請袁江所繪。喬氏東園在揚州東郊,是揚州歷史上的建筑瑰寶,規模龐大,建筑錯落有致,但毀于兵燹,今已不存。但《在東園勝概圖》中,對該園的建筑布局、景觀等描繪得非常詳盡,何處為花、何處為竹、何處為樹、何處籬笆、何處建墻都畫得具體而細密。(畫中還有人物103人活動于其間。這幅畫又是幅講究工致準確的界畫,因此不僅很好地體現了作者嚴謹工整的畫風,顯示了他山水、樓閣、花鳥、舟車、人物等多方面高深的藝術和超凡的功力,而且在中國園林史上也有極其寶貴的價值。

《東園勝概圖》以長達370厘米的長卷界畫,為為東園留下詳細、真實又形象的記錄。該畫極富層次,園周曲水環抱,因高為山,因下成池。翠竹蒼梧,林木蔥郁。園內建筑構造精致,布局宏偉。不僅園內廳堂館軒,花木竹石刻畫細致,形態若真;山影波光,層次深遠,而且主體布局皆合規矩,繁而不亂,細而不碎,極富透視感;園外揚州文峰塔和三汊河塔,一近一遠,周圍曲水環繞,綠柳吻水,充滿生機。圖左端題有“東園勝概,邢上袁江臨其大略,歲在庚寅暢月”。引首有‘東園圖’三字。

袁江《東園勝概圖》

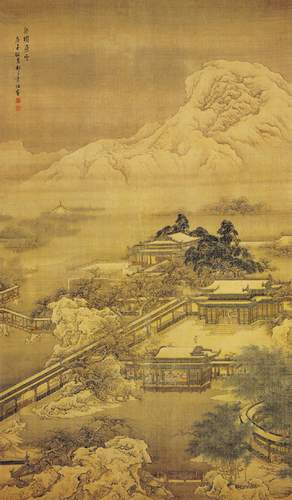

梁園飛雪圖 絹本、設色,縱202.8厘米,橫118.5厘米。

現藏北京故宮博物院。此圖作于康熙五十九年(1720),為袁江晚年之作。梁園又名兔園,漢代梁孝王劉武所建,亦名梁苑,舊址在今河南省商丘東。袁江將畫面安排在冬天的雪景中,并取梁園一角,但見宮殿、亭臺、水榭、回廊。園中蒼松、老樹、翠竹,湖石玲瓏剔透。廳堂內燈火通明,人來人往,杯觥交錯;達官貴人、佳人高士悠閑自得。由于大雪的覆蓋,屋頂的瓦楞模糊地與細密的格窗、文飾等形成強烈的對比。色彩的敷著利用屋頂的白色,襯托出建筑物的絢麗斑斕。遠山則煙波飄渺,雪色凝寒。畫風清麗、典雅。

袁江晚年喜用界畫描繪想像中的古代著名建筑物,如《九成宮圖》、《阿房宮圖》、《驪山避暑圖》等。將歷史記載與主觀想象結合起來,并將雄偉壯闊的山色與富麗堂皇的樓閣,很好地融為一體,既精細入微,又氣勢磅礴,有力地提高了“界畫”的表現能力,《梁園飛雪圖》就是典型的一例。

圖左上自識:“梁園飛雪。庚子徂暑,邗上袁江畫”。鈐“袁江私印”白文方印,“文濤”朱文方印。

袁江:豪華的宴筵,殿堂中在雪片紛紛揚揚中,別有一番風味。彩畫,同樣也別具風味。

袁江《梁園飛雪圖》

18、蔣廷錫(1669—1732)字揚孫,一字西君,號南沙、西谷、青桐居士,江蘇常熟人,出生于官宦世家。康熙四十二年(1703)進士,后屢次升遷,從編修、經延講官到戶部尚書。雍正年間,不但身任文華殿大學士之職,還加太子太傅、身兼戶部事,并任《明史》總裁,成為雍正時期位尊權重的名臣。卒后謚文肅。

蔣廷錫是一位體恤民情的官吏,博古通今的學者,頗有才華的詩人,也是是清代中期重要的宮廷畫家之一。雍正元年(1723)剛即位的雍正便下令蔣廷錫重新編校陳夢雷的《古今圖書集成》。他重編的《古今圖書集成》各門各類洋洋大觀,展現了他廣博而深遠的學力。其中對《草木典》、《禽蟲典》、《歲功典》、《醫典》等尤其著意,對這些資料匯集的過程也是他對花鳥知識從科學到藝術的一次全面整理。如《歲功典》一百十六卷,其中僅關于春的就有“春部”、“孟春部”、“立春部”、“元旦部”、“人日部”、“上元部”、“仲春部”、“社日部”、“花朝部”、“季春部”、“上巳部”、“清明部”等12部,每部又分匯考、藝文、紀事等部分,將明朝以前的中國經史典籍、詩詞歌賦以至地方志、文人筆記中但凡涉及到春天的話題都匯集在一起了。“醫典”共收醫書520卷,采集歷代名醫著作,為中醫學類書之冠。在詩壇上,他是宋犖所稱賞的江左十五才子之一,被長一輩詩人錢陸燦稱為“機杼于子美而縱橫出入于香山、東坡、山陰之間”,是“無所不學焉,無所不舍焉”能夠“嶄然自成”,是“善學”而“早悟”的后起之秀。現存他的詩集包括《青桐軒詩集》六卷、《片云集》一卷、《西山爽氣集》三卷、《破山集》一卷和《秋風集》一卷等。其中有投贈詩、題畫詩、送別詩、紀游詩、閑情詩、懷古詩等各種題材,其中可以看出他對自然人情的認識以及在此基礎上的人生感悟,如《遣春十首》、《表夏十首》、《秋日雜詩五首》等,皆以季節和花鳥抒發身世之感。他對于草木、禽蟲、季節的了解、體悟與觀察,兼具了學者、詩人與畫家的角度。他曾說元朝陳琳“以畫作詩詩細膩,以詩作畫畫入神。”這句詩用在他身上好像也非常恰當妥帖。詩文著作有《青桐軒秋風》、《片云諸集》。

蔣廷錫是康熙、雍正年間著名的花鳥畫家,清初惲壽平在花鳥畫壇起衰之后,蔣廷錫學其沒骨畫技,變其纖麗之風,開創了根植江南、傾動京城的“蔣派”花鳥畫。他有一首《扶鄭羲贈花卉卷長歌以報》,非常能反映他對花鳥畫傳統的看法:“華光和尚畫者師,得其傳者楊補之。徐熙雙勾已妙絕,崇嗣沒骨尤獨奇。下至黃筌與錢選,暈碧裁紅顏色顯。木雕死印雖刻劃,生趣活潑未盡善。吳中沈周石田翁,手腕隨處生春風。特為古人開生面,今之學者稱正宗。吾子本領復誰讓,當時應在包山上。膽大運起抗鼎筆,精思肖出纖毫狀。”從蔣廷錫的傳世作品來看,他雖然深受惲壽平影響,并從游于惲壽平的弟子棲霞道人馬元馭,但繪畫并不僅僅用沒骨法,也常常勾勒敷彩。以富貴莊重沖淡了幾分惲氏的嬌媚,題材高雅、寓意祥瑞、幅面大并且富麗堂皇,典型宮廷畫家風格。其畫風多樣,不僅僅是花紅羽翠,也常常用墨筆,但絕不同于明朝青藤白陽的大寫意,他追求宋人的理法和元人的墨韻。雖設色簡淡,卻生態栩栩。他在《墨牡丹冊》中提出“寫牡丹當于整齊中求生動,若筆太松放便非牡丹品格。”張庚對他的花鳥畫評價:“以逸筆寫生,或奇或正、或率或工、或賦色或暈墨,一幅中恒間出之。”偶作蘭竹,亦具雅致。曾畫過《塞外花卉》70種,被視為珍寶收藏於宮廷。但因為是名臣名流,今贗品太多,能確定為蔣廷錫所作者甚少。

今傳為蔣氏作品有:《竹石圖》軸,康熙四十年(1701年)作,藏中國美術館;《花卉圖》卷,康熙四十四年(1705年)作,藏南京博物院;康熙五十七年(1718)作《牡丹扇面》,《四瑞慶登圖》軸;康熙五十九年(1720)作《歲歲久安圖》;《桃花鸚鵡圖》,雍正元年(1723年)作;《張照肖像》,雍正四年(1726年),焦秉貞作軸,廷錫補景,藏北京故宮博物院。

海棠牽牛圖 立軸、絹本、縱107.6厘米,橫54.5厘米,南京博物院所藏。

《海棠牽牛圖》中描繪秀石之后,一竿翠竹挺立,有牽牛纏繞其上,花朵欹正向背,生動自然,石下一叢海棠正第次開放。這是一幅沒骨法與勾勒法并用的作品。翠竹以雙鉤法描出,略施淡彩。以淡墨渲染牽牛葉片藤條,花朵略著花青,焦墨點提花心,淡雅秀逸。畫面清新靈潤,盡顯逸筆神韻。畫中翠竹與牽牛花朵、海棠花朵都用墨線勾勒,各分濃淡,略施了淡彩以后,也是洗盡鉛華、不著妖媚。依畫中所題“模元人筆法”,畫家可能有意取元朝畫家陳琳(仲美)、王淵(若水)之法。蔣廷錫還曾在畫中題到:“勾描尚存南宋人意,不用焦墨,恐落浙派耳。”其實這幅畫采用了沒骨與勾勒并用,設色淺淡,枝葉的渾融不著筆跡已與南宋人的細膩勾勒相去甚遠,倒與張庚形容的他所見到的蔣氏作品非常接近:“嘗于海昌查氏見扇上畫拒霜一枝,以率筆勾花及跗,渲以淡色,而以工筆點心,累累明析。葉用墨染亦工致,旁發一稚枝以焦墨染三蕊于上,蒂用雙勾,筆筆名貴。”

蔣廷錫《海棠牽牛圖》

19、丁皋(?-1761),字鶴洲,或字鶴舟,江蘇丹陽人,居江蘇甘泉(今揚州)。傳真畫家。出身于繪畫世家,曾祖丁雨辰、祖父丁俟侯(依溪)、父丁新如(名思銘)、子丁以誠(字義門)一門五代皆均擅長人形寫真。丁皋工于山水人物,尤擅人物畫,皋得祖傳秘法,結合實踐,故其畫像運思落墨均臻神妙,喜怒哀樂皆惟妙惟肖。盧見會為其《傳真心領》作序。“序”中稱其人物畫“運思落墨,均臻神妙。隨人之妍媸老少,偏側反正,并其喜怒哀樂皆能傳神”。

丁皋于人物畫理論有創見,作《寫真秘訣》,(即《傳真心領》)凡二十五編,分三停五部,匡廓虛實及口眼耳鼻各有定理,立“渾元一圈”之法。前后附圖四十九,盧見曾(雅雨)為之序。《寫真秘訣》蔣驥《傳神秘要》、沈宗騫《芥舟學畫編》中“傳神”一卷,合稱清代“傳神三論”。著有《傳真心領》、《畫人補遺》、《墨林今話》。

存世畫跡有《程兆熊像》軸、《華堂春暖圖》皆藏故宮博物院。

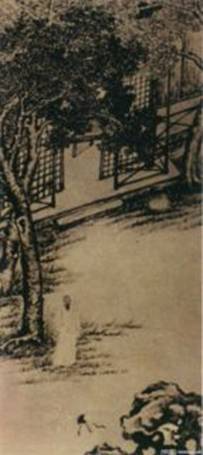

程兆熊像 此圖又名“桐華庵主像”。寫程兆熊(號桐華庵主)三十六歲時小像。由丁皋畫像,華喦畫鶴,黃溱補景。程兆熊(1717一1764)字夢飛,一字孟飛,號香南,別號楓泉、澹泉、壽泉、小迂,江蘇儀徵人,工詩詞、書、畫。圖中丁皋畫的程兆熊像所占幅面很小,但眉目神情,生動細膩。此圖以生宣入畫,更覺“運思落墨,均臻神妙”。

丁皋《程兆熊像》

20、鄒一桂(1686-1772)字原褒,號小山,晚號二知老人,江蘇無錫人。祖忠倚,順治九年一甲一名進士,官修撰,父鄒熙森,工書畫,家藏名畫極豐。鄒一桂受家庭熏陶,年輕時除攻讀四書五經外,酷愛繪畫,但科舉屢試不第,雍正五年二甲第一名進士,授翰林院編修。歷官云南道監察御史、貴州學政、太常寺少卿、大理寺卿、禮部侍郎,官至內閣學士。雍正十年(1732),在監察御史任內,上疏奏請嚴禁地方官媒勾結不法之徒,私自蓄養婦女,以此詐騙奸利,并給地方官以失察處分。雍正帝準其所請。雍正十三年(1735),在擔任貴州學政期間,上疏請求整治科場弊端。乾隆七年(1742)轉任給事中時期,巡撫許容因誣陷同僚被撤職,可不久圣旨又命許容任湖北選撫,當時輿論嘩然。鄒一桂憤然上書,要求將許容撤而復出的理由詔示天下,以明賞而維國法,乾隆帝被迫收回成命。乾隆十一年(1746),在大理寺任職時辦案認真,反對草菅人命,多次糾正冤案、錯案,并對監獄管理進行整頓,上疏奏請嚴禁各監獄以非刑折磨犯人。乾隆十四年(1749),皇帝下詔各大臣舉薦深明經學而又品德高尚的儒生,鄒一桂舉薦無錫著名學者顧棟高,結果顧以第一名被取中。乾隆十九年(1754),在禮部侍郎任內,同部侍郎張開泰徇情保舉鄒一桂之子為國子監學正。事發張開泰被革職,鄒一桂被降三級留任。乾隆二十三年(1758),鄒一桂獲準辭職回鄉。乾隆帝南巡時,曾賜“畫禪頤壽”匾額。乾隆三十六年(1771)赴京祝皇太后壽辰,加贈尚書銜。第二年(1772)回家,卒于東昌途中,終年86歲。

鄒一桂能詩善畫,史載其“工詩文、書畫,擅花卉,間作山水”。詩文著有《小山詩鈔》、《大雅堂續稿》。詩作淺白平易,詩味不濃,如《天柱縣登樓》:“喜得齊云倚石開,不愁前路有崔嵬。何人便說南天柱,我亦蓬山頂上來”。

父鄒熙森,工書畫;伯父鄒顯吉以畫菊擅名,人稱“鄒菊”;岳父惲格更是清初著名的花鳥畫大家,“清六家”之一,以沒骨畫法聞名畫史,其妻惲蘭溪也善繪畫。鄒一桂受家庭熏陶,年輕時即酷愛繪畫,畫藝承鄒顯吉與惲壽平的功力、思想,除此之外,再將古人的繪畫風格兼收并蓄,內化而成。山水效法宋人,花卉學惲南田,清潤秀逸,別具一格。

鄒一桂的繪畫歷程,大體可分為三個階段:

第一期,仿鄒顯吉時期、仿惲壽平時期和力傳兩宋時期。從現存畫作與史料推測,他早期的畫學啟蒙者應為其伯父鄒顯吉,典型的作品如雍正十二年(1734)所創作的《花卉圖冊》,筆墨設色靈動雅致,可以明顯見到鄒顯吉的影響。

第二期,受其岳父惲壽平影響,是鄒氏繪畫風格變化成熟期,大致與惲氏相當接近。如《國朝畫征續錄》所記載的“分枝布葉,條暢自如,設色明凈,清古冶艷,惲南田后僅見也”。俞劍華《中國畫論類編》“小山畫譜·提要”一目中也說“一桂為惲氏之婿,所畫花卉得惲壽平之傳”。

第三時期則是上追兩宋期,回溯五代兩宋的“黃家富貴,徐熙野逸”,結合自身的審美風格發展變化,尤其重于徐熙、徐崇嗣一脈,并將徐家畫體結合“沒骨派”與“鋪殿折枝”有所發展。相關主張在他的畫論著作《小山畫譜》的“畫派”“唐宋名家”“徐黃畫體”等項目論述中清晰可見。

乾隆七年(1742)至二十二年(1757)鄒一桂晉身為京城官員,專事畫家供奉創作是他一生風格的重大轉變時期。20世紀中后期關于鄒一桂的研究資料證明,乾隆帝在繪畫上推崇西洋畫法,而鄒氏受帝皇喜好和其它宮廷畫師的影響,“風格亦從原來的野逸樸拙,稍變為濃艷工整,帶有華貴巧麗的形式” 乾隆曾稱贊鄒一桂:“派接徐黃江左鄒,寒英設色足風流。”鄒一桂現藏于中國歷史博物館中的《百花圖卷》的卷一款屬之下,更有一方“派接徐黃”的朱文印。

在繪畫理論上,他認為要畫出好的作品,畫家首先必須對繪畫的對象有深入的了解。他親自培植了百余種花卉,好細觀察它們的神態特征,獲得真切的感性認識,因而使筆下花卉形神俱備。其《小山畫譜》論花卉畫法。上卷首列“八法”、“四知”。八法是:一曰“章法”,二曰“筆法”,三曰“墨法”,四曰“設色法”,五曰“點染法”,六曰“烘暈法”,七曰“樹石法”,八曰“苔襯法”。都是選取前人之微論。四知是:一曰“知天”,二曰“知地”,三曰“知人”,四曰“知物”。此則是前人所不曾論及,為鄒一桂之獨見。八法四知之后是講各種花的畫法,共一百一十五種,花葉形色俱道。接下為取用顏色,共十一條,各詳敘其煉制之法。下卷首摘古人畫說,間或參以己意,共四十三條。后附膠礬、紙絹、畫碟、畫筆、用水諸法。最后是洋菊譜。

畫跡有:《百花詩卷》、《春華秋實圖》、《四君子圖》、《秋出蕭寺圖》、《芙蓉圖》《芙蓉翠鳥圖》、《芙蓉雙鷺圖》《薔薇朱藤圖》、《紅桃白梨圖》|、《太古云崗圖》等傳世。

芙蓉圖 設色、紙本,高155厘米,寬42厘米。

《芙蓉圖》為乾隆七年(1742)晉身為京城官員而專事畫院供奉之前所創作的作品。”在其一生的風格演化階段中,即大約處于他中期的變化時期,風格既有野逸樸拙的一面,也有濃艷工整、略帶華貴巧麗之風,畫面設色明凈古艷,有明顯的惲壽平沒骨畫法的影響。

畫面選取芙蓉花中最具代表性的紅、白二色。芙蓉花以其色變如文官進階而在民間有“文官花”之稱,鄒一桂此圖中之芙蓉長于園林一角,富貴卻不逼人,與畫角右下之配景相映襯,更有華貴、雅致之感。其中左株紅色為復瓣,以朱砂平染,朱磦和曙紅二色分染,墨黃點蕊;右株白色為單瓣,以蛤粉打底,曙紅、汁綠分染,藤黃點蕊。芙蓉花葉則配合枝莖、花朵穿插其間,中下部葉大如桐葉,愈上則愈小愈嫩。花桿直勢向上,高有丈許,下半部分則畫一湖石遮其根莖,石畔陰濕處畫野花、野蕨,將園景一角的生機表現的蓬勃旺盛。款識上題有“五尺闌干遮不住,尚留一半與人看”句,出自明人楊穆的《西墅雜記》,也是明代以后花鳥畫家常題芙蓉花圖的名句。

據傳鄒一桂不但對每種植物觀察入微,甚至為了繪制之需,親自培植了百余種花卉,仔細觀察它們的神態特征和生活習性。因而他對入畫花卉的型態樣貌,有很仔細的考究,筆下花卉形神俱備,從《百花圖卷》和《芙蓉圖》等傳世作品對花卉形態和生活習性的表現都可以看出他的觀察和表現能力達到了相當的高度。

鄒一桂《芙蓉圖》

芙蓉雙鷺圖 紙本、設色,長163.6厘米、寬94厘米,中國國家博物館藏。

此為作者供職畫院時所作的《百花卷》之中一種。《百花卷》畫花卉百種,每種賦詩,進呈后,乾隆亦賜題絕句百篇,其中稱贊他“派接徐黃江左鄒,寒英設色足風流。”鄒一桂又復寫一卷,恭錄乾隆御制詩于每種之前,而書己作于后,藏于家。此圖題有款署“臣鄒一桂恭畫”, 并有“派接徐” 朱文印。為上承徐熙、黃荃宮廷花鳥畫風,畫院派代表之作。

鄒一桂《芙蓉雙鷺圖》