中國古代繪畫簡(jiǎn)介(十四):清代士人畫

26、奚岡(1746—1803)原名鋼,字鐵生、純章,號(hào)蘿龕、蝶野子,別號(hào)鶴渚生、蒙泉外史、蒙道士、奚道士、散木居士、冬花庵主,原籍歙縣,一作黟縣(均屬安徽),寓浙江杭州西湖。9歲就能隸書,后來行、草、篆、隸,無一不精,而以繪畫名于世。乾隆時(shí),征孝廉方正,辭不就。不應(yīng)科舉,布衣終生,與方薰齊名,稱“浙西三高士”。又與黃易、吳履稱“浙西三妙”。曾游日本,名噪海外。為人性格曠達(dá)耿直,不求功名,藐視權(quán)貴,終老布衣。他的書畫成名后,求畫者絡(luò)繹不絕。但對(duì)官吏富豪重金收買,不屑一顧。乾隆江南,浙江督撫為迎接圣駕在西湖岸邊建造了一座行宮,由于奚岡的名氣較大,地方官員就請(qǐng)奚岡前去宮內(nèi)作畫。奚岡對(duì)此堅(jiān)決回絕,督撫一怒之下,就派人執(zhí)械將他押至行宮。奚岡不畏權(quán)勢(shì),堅(jiān)決地說:“焉有畫而系之者?頭可斬,畫不可得!”督撫的幕僚十分欽佩他這種勇氣,贊道:“爾非童生,乃鐵生也。”此后,奚岡便以“鐵生”為號(hào)。

奚岡工書法,擅篆刻治印。刻印宗秦、漢,師法丁敬,并有發(fā)展,風(fēng)格清雋,為浙派印人之杰出者。與丁敬、黃易、莊仁齊名,號(hào)西泠四大家。并與陳豫鐘、陳鴻壽、趙之琛、錢松合稱“西泠八家”。亦工詩善書,書兼工四體,真書法褚遂良,古隸筆意超逸,高出流輩。

其山水畫瀟灑清潤,得董其昌法,屬婁東一派,但有明代吳門沈周、文徵明筆趣,老年入李流芳一派。對(duì)黃公望畫法無不留意,是“四王”之后較為重要的山水畫家。花卉有惲壽平氣韻,蘭竹亦超脫,為浙中畫家巨擘。其畫名遠(yuǎn)播海外,乾隆年間,琉球人以金餅購其書畫。

傳世畫跡有卷,現(xiàn)均藏故宮博物院。曾作《溪山素秋圖》、《蕉竹幽蘭圖》、《春林歸翼圖》等軸。傳世畫跡有《蕉林學(xué)書圖》卷、《題襟館圖》卷。

代表之作有:《蕉林學(xué)書圖》卷、《題襟館圖》、《巖居秋爽圖》(均藏故宮博物院),另有《支筇待月圖》、《洗衫放艇圖》、《留春小舫圖》等。著有《冬花庵燼余稿》。

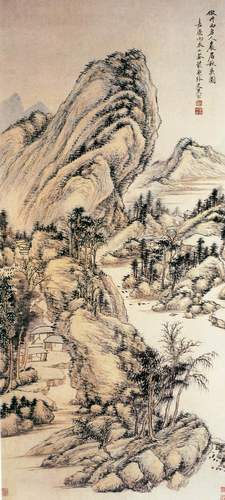

巖居秋爽圖 立軸、紙本、設(shè)色,縱113.5厘米,橫48.5厘米,現(xiàn)藏北京故宮博物院。

此圖作于嘉慶元年(1796),奚岡時(shí)年51歲。圖中峰巒挺拔,險(xiǎn)中求夷,筆法清秀,淡墨皴擦,罩以花青赭石。山中屋舍,皆藏於巖坳之中,意境深遠(yuǎn)。構(gòu)圖巧妙,雖不是極力追求形似,筆妙墨也妙,達(dá)到了一種山水畫的最高境界。

圖上自識(shí):“仿井西老人巖居秋爽圖。嘉慶丙辰小春,蒙泉外史奚岡。”

奚岡《巖居秋爽圖》

27、改琦(1773-1828)字伯韞,號(hào)香白,又號(hào)七薌、玉壺山人、玉壺外史、玉壺仙叟等。回族,遠(yuǎn)祖為西域人,于元朝時(shí)入居中原,明清兩代世居宛平(今屬北京),祖父改光宗一度任松江(今屬上海)參將,遂入籍于此。其父改筠也曾擔(dān)任過松江海防提督衙門書辦。明清以來,松江地區(qū)文人薈萃,書畫鼎盛,改琦從小耳濡目染,深受影響,青少年時(shí)就在藝術(shù)上取得一定成就。稍長(zhǎng),結(jié)交地方名人,如王芑孫、李廷敬、李筠嘉等,詩、書、畫上得到指點(diǎn),開闊了眼界,名聲漸著,慕名索畫者接踵而至,作品不但在江浙一帶備受推崇,而且還得到京師的王公貴族、官僚文人的贊許。與之交往的有錢杜、蔣寶齡、陳文述、陳鴻壽等畫家、鑒賞家和文學(xué)家,相互唱和、切磋畫藝。先后到過上海、杭州、吳興、蘇州、常熟、無錫、金陵、宜興、溧陽、當(dāng)涂、揚(yáng)州、袁浦諸地。外游期間,與所到之處的文人、畫家均有書畫應(yīng)酬、詩詞贈(zèng)答,并游山玩水,領(lǐng)略江湖名勝,使其視野、胸襟得到了開拓和豐富,對(duì)其藝術(shù)創(chuàng)作有一定的影響。

改琦能詩善畫,著有《玉壺山房詞選》,在書法方面也有很高成就。善畫人物、花竹,尤以仕女畫最為著名,數(shù)量較多。筆下仕女形象柔弱削瘦,別具風(fēng)格。筆法宗法華喦,喜用蘭葉描,仕女衣紋細(xì)秀,樹石背景簡(jiǎn)逸,造型纖細(xì),敷色清雅,創(chuàng)立了仕女畫新的體格,著名作品有《紅樓夢(mèng)圖詠》、《張夫人曉窗點(diǎn)黛圖》、《元機(jī)詩意圖》、《紈扇仕女圖》、《四季美人圖》、《撲蝶圖》等。另有兒童風(fēng)俗畫《百子圖》傳世。其花鳥、山水、蘭竹等,吸取前人之長(zhǎng),亦有一定造詣。他的后人繼承家學(xué),在繪畫上也取得了豐碩的成果,其子改小薌、孫改再薌均能畫,畫風(fēng)尚能相似。改氏父子因其繪畫別具特色,時(shí)人稱為“改派”。

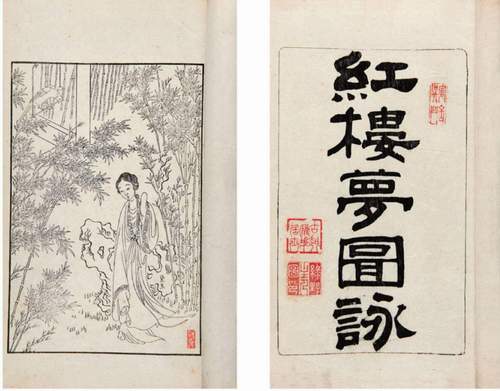

紅樓夢(mèng)圖詠冊(cè) 共五十幅。改琦的生年在曹雪芹逝世10年以后,此時(shí)《紅樓夢(mèng)》已廣為流傳,一些畫家據(jù)此出版《紅樓夢(mèng)》人物畫冊(cè)。改琦耳濡目染,受其影響而創(chuàng)作《紅樓夢(mèng)圖詠》畫冊(cè)。在晚清出版的《紅樓夢(mèng)》畫冊(cè),至少有《紅樓夢(mèng)圖詠》、《紅樓夢(mèng)圖》、《紅樓夢(mèng)臨本》三種,其中以改琦《紅樓夢(mèng)圖詠》尤為著稱。

《紅樓夢(mèng)》人物像,共五十幅,圖后附有王希廉、周綺等題詩。目前改琦《紅樓夢(mèng)圖詠》的手稿已無法覓見,然而通過現(xiàn)存的精良刻本,仍可看出它有下面四個(gè)特點(diǎn):一,采用直幅單畫形式,繡像醒目,并配有人物姓名、畫家印款,相得益彰,做到畫、書、印為一體,體現(xiàn)了作為清代著名仕女畫家的全面修養(yǎng)。二,構(gòu)圖均以人物為主,景物為輔;比例上人大于景,突出人物;景物只有近景,沒有遠(yuǎn)景;畫面構(gòu)圖疏密合理、虛實(shí)有致。三,人物造型男女均為鵝蛋臉、削肩,體形修長(zhǎng)而纖弱,富有姿態(tài),生動(dòng)傳神,為明清時(shí)代仕女畫的典型特征。四,用筆流暢華美,做到了人物、環(huán)境的主次明晰:人物多用游絲描,纖細(xì)優(yōu)雅,以曲線為主;花草樹木、假山塊石等則工筆意筆整合,雙勾沒骨交錯(cuò),曲線直線穿插,虛實(shí)徐急結(jié)合;庭院建筑、家具陳設(shè)等線條粗重嚴(yán)謹(jǐn)、挺拔有力。五,畫風(fēng)清秀簡(jiǎn)麗、工致嚴(yán)謹(jǐn),整體上體現(xiàn)出精致柔美的古典美。當(dāng)是清代名士淮南居士對(duì)《紅樓夢(mèng)圖詠》曾贊譽(yù)道:“紅樓夢(mèng)為生平杰作,其人物之工麗,布景之精雅可與六如章侯抗衡”。

其缺點(diǎn)是人物的表情過于統(tǒng)一,這多少削弱了對(duì)人物個(gè)性的表現(xiàn)力,但傳統(tǒng)人物畫的技法和風(fēng)格一向如此,不象西洋畫那樣注重用光影、塊面去表現(xiàn)質(zhì)感和刻畫精細(xì)的表情。

該畫冊(cè)的出版也頗費(fèi)周折,從大約嘉慶二十年開始繪制,直到光緒五年方才出版發(fā)行,其間相隔了60多年。據(jù)資料記載其緣由是:改琦畫成其圖冊(cè)后曾見示于住在上海的風(fēng)雅盟主李荀香,荀香以為“珍秘奇甚,每圖倩名流題詠,當(dāng)時(shí)即擬刻以行世”。但道光九年,李荀香和改琦相繼去世,“圖冊(cè)遂傳于外”。到道光十三年,被改琦弟子顧春福復(fù)得,但不知為何又流于南昌,光緒三年被淮浦居士購得,光緒五年(1879)才得以木刻本刊行。

改琦《紅樓夢(mèng)圖詠》

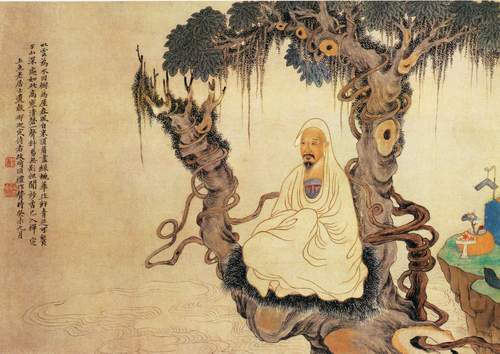

錢東像 卷軸、紙本、設(shè)色,縱35.9厘米,橫50厘米,北京故宮博物院藏。

錢東是乾隆嘉慶年間的畫家,字東皋,號(hào)袖海,又號(hào)玉魚生,在當(dāng)時(shí)享有盛名,這是改琦為其所作的遺像。

此圖將錢東畫成禪定遺照,從格式到構(gòu)思,含意都很獨(dú)特。這幅作品一反一般先人遺像的陳局舊格,寫錢東穿一身白色僧服,作佛弟子居士打扮,端坐蒲團(tuán)之上。顯示主人公儼然是位潛心參禪、面壁成佛的修行者,而不同于通常的遺像。

改琦所作肖像,重視環(huán)境、背景的襯托和渲染。這幅《錢東像》在選擇環(huán)境方面更具典型性,有力烘托了人物的精神世界。畫家將端坐蒲團(tuán)之上錢東蒲團(tuán)安置在枯藤虬蟠的古樹枝杈間,綠葉垂蘿成蔭。樹旁石案上置放著貝葉、經(jīng)卷和靈芝、石磬等物。畫家如此描繪,是為了強(qiáng)調(diào)他超塵脫俗的品行和清凈無為的志向,并以此來稱頌他一生,寄托后人的思念。畫面背景以工筆重彩細(xì)加描繪,人物面部的刻畫是全畫精華所在,細(xì)加暈染,有栩栩如生之感。圖上有諸家題詩。精細(xì)秀逸的用筆,清雅色彩,也使作品呈現(xiàn)出鮮明的個(gè)人特色,產(chǎn)生優(yōu)美悅目的藝術(shù)效果,從而成為一幅傳世杰作。

改琦《錢東像》

28、湯貽汾(1778—1853)字若儀,號(hào)雨生、琴隱道人,晚號(hào)粥翁,武進(jìn)(今江蘇常州)人。以祖蔭襲世職,授揚(yáng)州三江守備,歷廣東撫標(biāo)營守備,山西靈邱路都司撫標(biāo)營游擊、浙江撫標(biāo)營參將及樂清副將等武職,為政清廉。后以撫標(biāo)中軍參將擢溫州鎮(zhèn)副總兵,因病不赴。退隱南京,筑琴隱園、獅子窟,以吟詩作畫為樂,海內(nèi)名宿多與之游。鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)發(fā)生,英軍攻占江陰、鎮(zhèn)江,進(jìn)逼南京,他毅然起與周方伯、蔡世松等同謀守御,調(diào)度有方。咸豐三年(1953)二月,太平軍攻破南京,賦絕命詩,投池死,年七十六歲,謚忠愍。

湯貽汾是一位全才型人物,通百家之學(xué),精諸家之藝。書、畫、詩、文并臻絕品,風(fēng)流文采,傾動(dòng)時(shí)世,凡天文、地輿、百家之學(xué),咸能深造。彈琴、圍弈、擊劍、吹簫諸藝靡不精好。工詩詞,其《絕命詩》云:“死生輕一瞬,忠義重千秋。骨肉非甘棄,兒孫好自謀。故鄉(xiāng)魂可到,絕筆淚難收。藳葬毋予慟,平生積罪尤”,慷慨淋漓,尤重風(fēng)骨。集中亦多題畫詩,其一云:“頭上松濤足底泉,松間草閣住詩仙。不愁寂寞無儔侶,有個(gè)間鷗略彴邊南北東西四面風(fēng),行人勞逸自然公。尚嫌流水無情甚,一例滔滔只赴東。”亦是其人品志趣。自我寫照亦精音律,制有《梯仙閣三種》令家婢歌之,咸能上口。著有《琴隱園詩詞集》、《畫筌析覽》、《墨林今話》諸集。

湯貽汾是清代中期的山水畫史上一位著名畫家,與戴熙并稱為“湯戴”。在常州畫派中,他是繼惲南田之后的又一位詩書畫三絕的大家。他善畫山水,三十歲以前受董邦達(dá)影響,閑淡超脫,有“婁東派”之風(fēng)。壯年之后宦游足跡遍大江南北,領(lǐng)悟到師法真山水的重要,所作《羅浮十二景冊(cè)》、《琴隱圖》軸等,淡皴干擦,枯中見潤,其山水畫主要有三大特點(diǎn):一是喜歡寫生,以自然為師,因此他的山水創(chuàng)作題材變化豐富。二是追求元人高逸的境界,喜歡簡(jiǎn)淡、曠遠(yuǎn),沒有那種繁復(fù)重疊的高山峻嶺。三是他追求秀潤的筆墨特點(diǎn),用筆細(xì)致,干筆皴擦以淡墨勻染,枯中見潤,自創(chuàng)一格。但未能脫盡前人蹊徑,畫面顯得過于平實(shí)。境界也嫌細(xì)碎,無渾淪古厚之氣。山水之外,他還能畫花卉與梅竹。畫梅極有神韻,點(diǎn)染花卉,閑談超脫,間寫松柏,頗能入古。

湯貽汾一門風(fēng)雅,夫人董琬貞及其子女都擅畫名,孫輩們也承其業(yè),以畫馳名,而成就斐然。。相傳其畫梅樓合筆一冊(cè),乃官大同時(shí),與其妻董琬貞暨諸子女所作,凡七人,計(jì)十三頁,木石、花鳥、人物、魚蟲靡不妙。又嘗以笪重光畫筌一文分目為十卷,附以己意,曰《畫筌析覽》。

鐵笛樓圖 紙本、淡設(shè)色,縱92厘米,橫29厘米,藏常州博物館品。

此畫是湯貽汾于嘉慶十七年(1812)在廣東標(biāo)撫營守備任上所作。整幅作品氣韻高古,得元人之法,用筆輕松自在,設(shè)色清淡。奇山幽澗,高松柴門,避世超逸之情溢于畫面。上端留出空白題有七言古風(fēng)并序,深化了畫面意境,是為詩書畫結(jié)合的典型文人畫。款下鈐有“雨”、“生”朱文兩小方章。

湯貽汾《鐵笛樓圖》

29、趙之琛(1781—1852)字次閑,號(hào)獻(xiàn)父、獻(xiàn)甫,又號(hào)寶月山人,齋號(hào)補(bǔ)羅迦室。浙江錢塘人。一生不仕,晚年在太平天國戰(zhàn)亂中流離失所,客死他鄉(xiāng)。據(jù)說他平日足不出戶,潛心書畫篆刻,并常摹寫佛像,故有齋號(hào)“補(bǔ)羅迦室”。有《補(bǔ)羅迦室集》行世。

趙之琛是清代著名的篆刻家和書畫家,是浙派篆刻的代表人物,繼“西泠四家”(丁敬、蔣仁、黃易、奚岡)之后,入列“西泠后四家”(陳豫鐘、陳鴻壽、趙之琛、錢松),前后四家合稱“西泠八家”。為陳豫鐘弟子,又取黃易、奚剛、陳鴻壽三家之長(zhǎng),在篆刻技法上可謂集浙派之大成。在嘉慶、道光之后聲名卓著,效之者甚夥。于金石文字之學(xué)亦有扎實(shí)的工夫,著名學(xué)者阮元著的《積古齋鐘鼎彝器款識(shí)》,其中內(nèi)所摹寫古器文字,多出其手。又兼工隸法,善行楷。

趙之琛書畫兼攻,山水、花卉之作自成面目,另有韻致。畫山水師倪、黃,以蕭疏幽澹為宗。花卉筆意瀟灑,傅色清雅,大有華嵓神趣。間作草蟲,隨意點(diǎn)筆,各種體貌,無不逼肖。然丈尺之幅,腕力已薄,雖不能追蹤古人,亦當(dāng)抗衡奚岡、方薰、黃易。

趙氏生活的年代,封建社會(huì)已近尾聲,文人畫已趨式微,文人畫最后一次振起的海上畫派已露端倪。趙之琛與海上畫派開派人物趙之謙等之間雖無直接聯(lián)系,但其畫風(fēng)中還是或多或少透露出某種繪畫體格流變轉(zhuǎn)換的消息,因此,從某種意義上說,也可將趙之琛視海上畫派之前的過渡性人物。

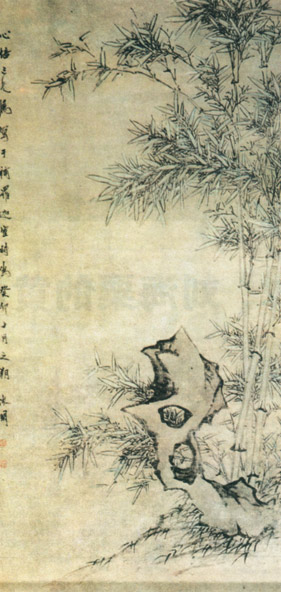

雙勾竹石圖 紙本、設(shè)色,縱128.2厘米,橫61.5厘米,為趙氏晚年用意之作,現(xiàn)藏于浙江省博物館。

竹子的畫法卻用的是雙勾。畫面下方的土坡上修篁三竿,亭亭玉立,直沖畫外,竹葉繁茂,左右紛披,昂抑錯(cuò)落,姿態(tài)優(yōu)美,尤其淺淡的汁綠渲染,更使得整個(gè)竹子顯生機(jī)勃發(fā),清氣盎然。從總體上看,趙之琛對(duì)竹子竿、節(jié)、葉的形態(tài)皆能準(zhǔn)確的把握,法度謹(jǐn)嚴(yán),筆法工細(xì),位置的穿插安排,自然合理,疏密有度,頗見功力與匠心。在竹子的前端,畫家畫有湖石一方,玲瓏剔透,瘦峭崛立,此亦中國文人畫的慣用手法,其作用一則為了與修竹相互映襯,另一則為了穩(wěn)定畫面。需要引起注意的是,趙之琛筆下的這塊湖石形態(tài)獨(dú)特,重心前傾,在構(gòu)圖上顯得頗為奇險(xiǎn),而畫家卻能處險(xiǎn)不驚,化險(xiǎn)為夷,實(shí)屬難能可貴。湖石的四周另有茅草隨意點(diǎn)綴,益發(fā)有助于畫面的和諧和自然。

這幅《雙勾竹石圖》在表現(xiàn)內(nèi)容上并無任何新奇之處,但在繪畫的語言和技法上盡顯功力,卻也決非一般庸手所可能企及。

趙之琛《雙勾竹石圖》

30、蘇六朋(1791—1862),字枕琴,號(hào)怎道人,別署羅浮道人。廣東順德人。

他生活在清代晚期的廣東。其父蘇奕舒善書畫,蘇六朋受父親熏陶自小癡迷繪畫。曾專程到羅浮山,拜寶積寺的名僧德堃和尚為師學(xué)習(xí)繪畫。學(xué)成后,他來到廣州,在城隍廟外擺攤賣畫,并且以此養(yǎng)家為生。后來逐漸建立“枕琴軒”、“石亭池館”和“柳塘吟館”幾間畫室,繪制宏篇巨作同時(shí)設(shè)館授徒。蘇六朋的畫受社會(huì)肯定是在他50歲以后,當(dāng)時(shí)汪兆鏞的《嶺南畫征略》稱:“道光年間張維屏、黃培英請(qǐng)人修禊,多屬蘇六朋繪畫。”表明蘇六朋的繪畫藝術(shù)已登大雅之堂。

世人稱其與蘇仁山為“嶺南畫壇二蘇”。二蘇同為道光年間人,同為順德籍。但二人并未結(jié)交,藝術(shù)道路也不相同,畫風(fēng)也迥異。他早期的作品多為仙佛、仕女及幽人逸士,偶爾也畫山水,用筆細(xì)膩,設(shè)色妍麗,文靜秀美。今天存世的巨幅作品包括《蘇武牧羊圖》、《卻美圖》、《醉太白圖》等。蘇六朋尤善人物畫,能在扇面上作小至一二厘米的人物,須眉纖毫畢現(xiàn),精致絕妙。晚年蘇六朋的畫風(fēng)有較大突破,線條簡(jiǎn)練奔放,有寫意成分,題材也多取自民間生活,從早年的“尚存古意”轉(zhuǎn)向了多姿多彩的市井風(fēng)俗畫。內(nèi)容大多取材于都市生活中百姓的市井風(fēng)俗,平凡生活,以及市民喜愛的傳說故事。其筆下的人物包括街頭叫賣的小販、城隍廟的說書人、江湖雜耍藝人、骨瘦如柴的吸毒者、形形色色的盲人等等,人物形象逼真,一嗔一喜一憂,或動(dòng)或靜或憨或詐的各種人物,神情與心態(tài)均絲絲入扣,筆筆傳神,真實(shí)描繪出社會(huì)日常生活的各種層面。人物體系與衣褶的線描,清凈脫俗靈動(dòng)飄溢,甚具大手筆之神韻。代表作有《群盲聚斗圖》、《劉海戲蟾圖》、《吸毒圖》、《通寶圖》等。作品對(duì)各種社會(huì)現(xiàn)象嬉笑怒罵、深挖細(xì)刻,開創(chuàng)了當(dāng)時(shí)別具一格的“蘇氏漫畫”,成為后人宣傳革命時(shí)效仿的對(duì)象。這一部分嘲諷社會(huì)丑陋現(xiàn)象的諧趣畫,奠定了廣東諧畫的基礎(chǔ)風(fēng)格,并成為廣東晚清諧畫之濫觴。從蘇六朋起,廣東畫壇開始有了這種畫家興之所至而畫的,諧趣、勸世、嘲諷的通俗諧畫。他的畫藝在晚年時(shí)已達(dá)爐火純青之境,受到文人墨客的好評(píng)。其所作的《清平調(diào)圖》、《東山報(bào)捷圖》、《太白醉意圖》等被后人視為嶺南畫界之珍品。

蘇六朋還擅長(zhǎng)“指畫”,作大幅人物畫時(shí)常以“指筆兼用”。一指一筆相互配合,能“工”能“意”,線條轉(zhuǎn)合流暢,頗具得心應(yīng)手之妙。蘇六朋還能夠畫山水、花鳥,其山水畫與花卉設(shè)色亦以落筆濃淡相宜,變化雅致而為士林賞識(shí)。他的《桐蔭聽琴圖軸》工精細(xì)致,儼如宋代的李公麟;而他的率意寫意作品《停琴聽阮圖卷》,宗法黃慎的畫風(fēng)。

蘇六朋一生創(chuàng)作的作品難以統(tǒng)計(jì),目前所知傳世作品超200件。其作品在上海、廣東、香港、澳門等地的博物館、美術(shù)館均有收藏。

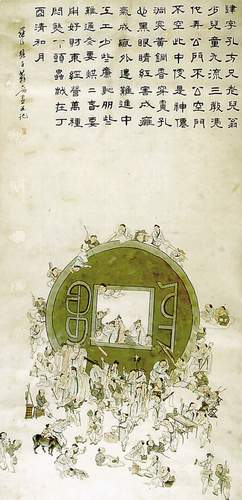

通寶圖 設(shè)色、紙本,縱134.3厘米、橫66.3厘米,現(xiàn)藏廣東省博物館。

此圖是幅諷刺畫,是作者后期作品。畫中,作者用極其夸張、幽默的筆法,講述千百年來那種為“錢”所役的社會(huì)現(xiàn)實(shí)。畫上是一個(gè)碩大的圓形方孔錢。在錢的方孔處、邊沿分別聚集了無數(shù)三教九流的人群,有舉刀砍錢者、有鋸錢者、有使出渾身力氣欲將錢扛走者、有攀附在錢上陶醉者、苦心經(jīng)營者、望眼欲穿者,也有將錢作船劃槳者、將其作圖騰頂禮膜拜者等等。而在孔方兄的前方,則畫出社會(huì)眾生相,有擺攤鬻物者、有飽食終日者、有挈婦將雛者、有貨郎、漁樵、耕者、牧童,也有達(dá)官、貴人、僧侶、乞丐、武夫、雜耍、閑人等等。與畫相配的是畫上端用極其工整的隸書題寫的打油詩,將活生生的世態(tài)和勢(shì)利人心剖析無遺:“肆字孔方兄,老兒翁,少兒童,九流三教憑他弄,公門不公,空門不空,此中便是神仙洞。臭黃銅香穿鼻孔,心黑眼睛紅,害成痛,氣成瘋,外邊難進(jìn)中工工,少些廉恥,多些難通。冬要烘烘,春要用好財(cái)東。經(jīng)營萬種,悶熱丁頭蟲”。

蘇六朋《通寶圖》

太白醉酒圖 立軸,紙本、設(shè)色,縱204.8厘米,橫93.9厘米,上海博物館藏。

此圖是作者人物畫代表之作,寫李白醉酒于唐玄宗(李隆基)宮殿之內(nèi),由內(nèi)侍二人攙扶侍候的情景。圖中省略布景,人物造型準(zhǔn)確,李白戴學(xué)士巾,五綹清須,面部用工筆描繪,層層暈色,表情活脫若生,眉宇間流露出高傲之態(tài),十分傳神。李白身穿白色朝袍,朱色靴、帶,色調(diào)鮮明;內(nèi)侍的服飾作皂帽、青雜色衣履,色調(diào)灰暗。以服裝色彩明暗度的不同,烘托出李白高昂尊貴的氣勢(shì)。運(yùn)思十分巧妙,多用方正之筆鉤勒線條,設(shè)色富有層次。

此圖作于道光二十四年(1844)二月,此時(shí)已是鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)(1840),中國已步入半封建、半殖民地社會(huì)。這幅諷刺畫也可見當(dāng)時(shí)的社會(huì)百態(tài)、世道人心。

蘇六朋《太白醉酒圖》

蘇六朋《太白醉酒圖》