中國古代繪畫簡介(十四):清代士人畫

31、蘇長春(1814—1850),字仁山,號長春,別號七祖仁山、靜甫、教圃、夤珊、七祖、棲霞、菩提生身尊者魚潺,玄妙觀道士、嶺南道人等。廣東順德人。世人稱其與蘇仁山為“嶺南畫壇二蘇”。蘇長春自少受喜愛書畫與書法的父親的影響,醉心于書畫繪作,是位早熟畫家,相傳十余歲已出眾。雖然從未師從名家學藝,但其繪畫天賦甚高,僅從觀摩的畫稿畫譜中即自行悟解了畫道而漸有所成。及至成年后因與家人不和而被逐出家族,他遂流寓于廣州、佛山等地,以賣畫與講課授徒為生。35歲時返回家鄉定居。未久,由于他在詩畫中屢有憤世嫉俗、不滿封建王朝專制的情緒流現,曾在畫上題識數罵乾隆帝,引起其親屬與族人的恐慌,被其父以“不孝”為名扭送入縣獄關押以免受株連。一年后斃于獄中,年僅三十六歲。

蘇長春與蘇六朋雖同為道光年間人,同為順德籍。但二人藝術道路不同,畫風也迥異。個性剛強,不合流俗。“其畫法,自辟蹊徑,故一般大夫之畫傳不載”( 《工余談藝》)。善畫人物、山水,兼寫花卉。作畫不泥古人法度,自辟蹊徑。用筆構圖沖破傳統,能自成一家。寫仙道人物用干筆焦墨,以線條和白描法,偏重寫意,逸筆草草卻能表達精神特性。論者謂其“白描有如石刻造像,蒼勁古樸,氣韻淳厚”。蘇六朋尤以人物畫見長,筆下的人物線條簡練,人物造型與體態動作處處隨意點畫勾勒,無一處不與社會生活中的眾生相相吻合。其栩栩如生的人物肖像,多是歷史的愛國名人、歸隱者以及仙家道人。代表作《五羊仙跡圖軸》與《坐觀十八壽相羅漢像》等名作至今仍深受后人稱譽。他獨創一格的清新畫風,對時尚摹古崇古的清代畫壇帶來了較強的沖擊力,從而為嶺南畫風的嬗變倡導了先聲。

傳世作品有道光二十六年(1846)作《三十六洞真君像圖》軸及《柳鴉圖》軸,藏廣東省博物館;《五羊仙跡圖》軸、《八仙圖》軸、《簪花仕女圖》軸、《白描山水圖》軸等藏廣州美術館。

五羊仙跡圖 立軸、紙本、墨筆,縱178.5厘米,橫67.5厘米,廣州美術館藏。

此是蘇長春代表作品。五羊仙是廣州城的神話傳說。古時候有五位仙人騎五羊,手執谷穗,在這里播下了五谷,廣州從此興旺起來。畫中六人,除五羊仙外,還有一人可能就是題款上所提到的“城隍”。

蘇長春筆下的仙道人物,其形象塑造并無仙風道骨,乘云駕霧之類特殊本領,往往與常生活中的普通人相類。畫中六位手拿穗谷的神仙即是如此。此圖全用焦墨寫意,逸筆草草,卻風致宛然。人物頭像似不經意,卻刻畫出人物各自不同的面貌和神態。

蘇長春《五羊仙跡圖》

32、戴熙(1801—1860)字醇士(一作莼溪),號榆庵、松屏,別號鹿牀居士(一作樚牀)、井東居士。錢塘(今浙江杭州)人,道光十一年(1831)進士,十二年(1832)翰林,官至兵部侍郎,后引疾歸,曾在崇文書院任主講。咸豐十年(1860)太平天國克杭州時死于兵亂,謚號文節。

戴熙工詩書,善繪事,以山水畫名世,為“四王”以后的山水畫大家,被譽為“四王后勁”,與湯貽汾齊名,并稱“湯戴”。山水早年師法王翚,進而摹擬宋元諸大家,對于王蒙、吳鎮兩家筆意更有所得。晚年觀摩巨然真跡,在用墨方面有深切的領會。道光時宮廷書畫多出于其手。他的山水畫屬“虞山”一派,因受奚岡的影響,所以他的畫風也接近于“婁東”派,他的山水多用擦筆,山石以干墨作皴,然后以濕筆渲染,頗得物象的形象和神髓,世人謂之”蟬翼皴”。他晚年所畫的《山水長卷》筆致醇樸。有《習苦齋集》、《習苦齋花絮》等。

又能畫花、人物,以及梅竹石,筆墨皆雋妙。秦祖永的評論是:“臨古之作形神兼備,微嫌落墨稍板,無靈警渾脫之致,蓋限于資也。所寫竹石小品停勻妥帖,尚為蹊徑所縛,未能另立門庭也。”

戴熙另著有《習苦齋畫絮》,于畫理多有論述。題畫偶錄行世。

他的子侄受其影響都能繪畫:長子有恒(1826-1891),字大年,號保卿。所作山水筆意疏秀,有倪瓚風韻;以恒,字用伯;之恒,字仲江,號菊孫;其恒,字秀渠,又字問水;爾恒,字子謙,皆繼承家學,善作山水,而各有成就。以恒更有聲譽,所作山水筆意淹潤,墨氣淋漓,而屋宇幾席亦復精工,著有《醉蘇齋畫訣》。《清畫家詩史》則稱之恒畫技為“戴氏群從之冠”。有恒子兆登、兆春亦均能畫。

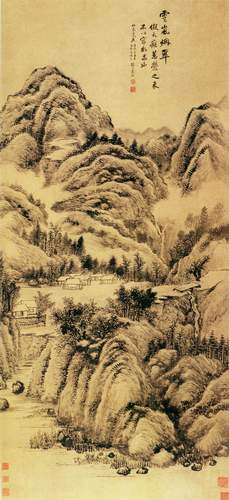

云嵐煙翠圖 立軸、紙本、墨筆,縱138.5厘米,橫64.5厘米,青島市博物館藏。

此圖作于咸豐五年(1855)清明節,時五十五歲,屬晚年精品。畫面上遠處山巒起伏,樹林茂盛,行云浮動于山間。山泉在云嵐下匯成小溪,匝谷而下。近處水波漣漪,巖頭雜草橫生,密林茂繁。在遠近之間的空地處有幾所小小房屋,參差于谷中平坦處,隱見小院主人正忙於窗前。

此圖模仿黃公望山水筆意。結構精微,風度閑逸;筆墨清潤,全無俗氣,雖貌似耕煙,然又別有一番氣象。用筆上作者深得“墨分五色”之神,僅以墨筆勾勒點染,便描繪出一幅青翠曼妙的山水畫,氣勢磅礴。

題跋為:“云嵐煙翠。擬大癡蔥郁之象,不以家數求也。伯黍大兄屬,時咸豐五年乙卯清明節,醇士戴熙。”下鈐“戴熙”、“井東居士”二白方印。左下角有“紹庭審定”白文印、“紫藤花館”朱文印等收藏印章。

戴熙《云嵐煙翠圖》

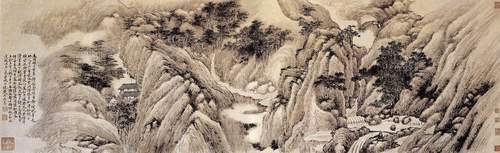

憶松圖 紙本、墨色,縱37.7厘米,橫123.2厘米,北京故宮博物院藏。

此圖作于道光二十七年(1847),時年四十七歲,為戴熙盛年代表之作,也是他“師造化”的最好例證。此圖頗有北宋山水的氣勢,在意境上突破了“四王派”末流的蕭淡枯寂,表現得雄渾沉厚。構圖上嚴謹渾厚,樹石水墨輕淡,皴擦渾厚。云煙彌漫,氣象蒼茫。山坳間深藏讀書屋舍,意境幽深;其間泉水流瀉入潭,安靜中亦寓動感。

畫跋記其創作緣由及山間感受,云:“地近方山,山有龍池云洞諸勝,多松,漫溪彌谷,曠望無際,常月夜行萬松中,遇要氏兄弟,結苑讀書其下,賦詩贈答,慨然有卜鄰之志。后來京師,每值風和月霽,輒追憶之,囑寫《憶松圖》,落落五年末有以報,丁未早春,僑居都下頗憶故山松徑”。

戴熙《憶松圖》

戴熙《憶松圖》

33、張熊(1803—1886)又名張熊祥,字壽甫,亦作壽父,號子祥,晚號祥翁,別號鴛湖外史,鴛湖老人,鴛湖老者,鴛鴦湖外史,西廂客。別署清河伯子,髯參軍。室名銀藤花館。秀水(今浙江嘉興)人。清同治中,宮廷征畫士,潘祖蔭舉薦張熊,推辭不赴,年青時代就移居上海,以鬻畫終其身。卒年八十四。妻鐘惠珠,字心如,嘉興人,工畫梅竹及著色花卉,娟秀有致。咸豐九年(1859)作《花卉圖》,有稱于世。

張熊詩書畫皆精。喜愛收藏金石書畫,一生收藏了一萬多件古董珍玩,名揚藝林,被稱為“滬上寓公之冠”。精篆刻,亦善八分書。亦工詩,著作有《題畫集》、《銀藤花館詩鈔》。繪畫與任熊、朱熊合稱“滬上三熊”。其花鳥、草蟲、蔬果、人物、山水都很有功力,最擅長畫花卉,注重寫生,花鳥畫初亦宗惲南田,后自成一家,縱逸似周之冕,古媚似王武。富于時代氣息,極受社會稱贊。尤其善于畫大幅的牡丹,屏山巨幛,以尋丈計者愈見力量。繪畫用色艷而不俗,作品雅俗共賞,帶動了一批畫家活躍于畫壇,時稱“鴛湖派”,是當時在上海、蘇杭一帶比較流行的畫風。從其學畫者甚眾,授徒自有一套由淺入深的方法,其課徒畫稿200余頁,民國時期由中華書局印行,今猶再版行世。

代表作有:《山水圖軸》、《三秋圖》、《桃花雙鳥圖》、《夏山欲雨》、《花語鴨鳴》、《月桂圖》、《松鶴圖》等。

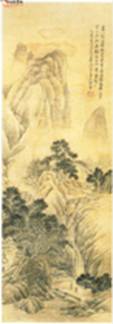

山水圖軸 水墨、紙本、 立軸,縱170厘米,橫46厘米。

此圖作于光緒六年(1878)六月,時年七十六,是作者晚年代表之作。張熊少有山水作品,此幅當屬稀罕精品。

此圖構思平中見奇,近取其質,遠取其勢,不落尋常蹊徑。其山巒重疊,林木蔥蘢,云霧繚繞,畫多清妍秀潤,意趣生動。叢樹或勾或點,濃淡相間,濕潤蒼翠。畫面的虛實變化對比巧妙地統一于山水轉折延伸所形成的節奏之中。從表面上,我們感受到的是畫面景物的疏密關系,而實質上,我們體驗的卻是這種富有節奏的韻律所引起的和諧的心理共鳴。圖上題詩:“綠樹曳風處,青山涵雨時。溪亭塵不到,幽客自吟詩”。抒發身處山水溪亭中的感受。鈐印三:“子祥書畫”(白),“鴛湖老者”(白),“髯參軍”(白)。

張熊《山水圖軸》

34、居巢(1811—1865)字梅生,號梅巢、今夕庵主。祖籍江蘇寶應,其先世任官嶺南,遂定居廣東番禺隔山鄉(今廣東省廣州市海珠區)。自幼喜愛詩文書畫,曾任廣西按察使張敬修幕僚,在廣西期間曾受宋光寶等人影響,所作花鳥注重寫生。回粵后與其弟居廉一同對景寫生。擅作山水、花鳥,尤精草蟲,筆法秀雅、明麗。作品多寫蔬果野花,輕描淡寫,澹逸清華,與其弟居廉一同開“嶺南畫派”之先河。書法規模惲壽平。工詩詞,有《昔邪室詩》、《煙語詞》、《今夕盦讀畫絕句》及題畫詩。傳世畫作有《花果圖》、《五福圖》、《花卉草蟲圖冊》、《山水圖軸》和《山禽圖》、《牡丹雙蝶圖軸》等。

居廉(1828—1904)字古泉,自號隔山老人。居巢之弟。工花鳥、草蟲、人物,尤以寫生見長。筆法工整,設有色妍麗。在繼承和發展惲壽平沒骨花鳥畫的基礎上,創造了撞水和撞粉法。作品有《二十四番花信風圖》、《螳螂捕蟬圖》等。

五福圖 立軸、絹本、設色,縱80.5厘米,橫44.5厘米,廣東省博物館藏。

此圖為作者中年之作。構圖新穎,小石頭旁放著一雙具有濃厚鄉土氣息的小竹籠,籠中有五只小蝙蝠。以“石壽”、“五福”來“祝君”。畫面活潑,寓意深長,有廣東民間特點。

居巢《五福圖》

居廉《螳螂捕蟬扇面》

35、費丹旭(1802—1850)字子苕,號曉樓,別號環溪生、環渚生、三碑鄉人、長房后裔,晚號偶翁,烏程(今浙江省湖州市吳興區)人。其父費宗騫擅畫山水。丹旭少時便得家傳,后浪游于江浙閩山水間,與畫家湯貽汾、張熊,鑒賞家張廷濟等均有往來。偶作詩詞,亦如其畫。工書法,書法惲壽平,有韻致。一生為家計所累,賣畫于江浙兩省,上海、杭州、蘇州一帶,寓杭州最久。常流寓于汪遠孫、蔣百煦等人之家,以繪畫供人玩賞,因此畫格不高。

費丹旭工寫照,亦作花卉山水。其肖像畫獨具一格。尤精仕女,如鏡取影,秀潤素淡,瀟灑自然,格調柔弱,用筆流利,輕靈灑脫,有“費派”之稱,并與改琦并稱“改費”。其山水、花卉,亦以清靈雅澹之筆出之。著有《依舊草堂遺稿》1卷。

現存畫作有:《東軒吟社圖》、《果園感舊圖》、《負米圖》、《執扇倚秋圖》等。

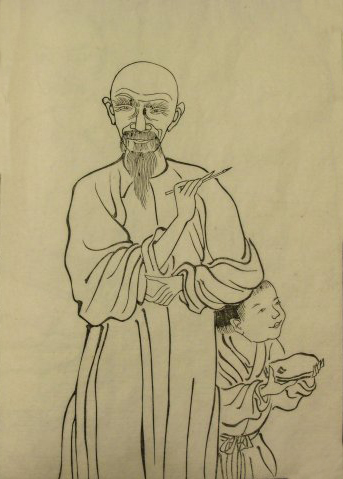

東軒吟社圖 紙本、水墨,縱19厘米,橫14厘米,現藏浙江省博物館。

此畫為東軒吟社主要成員繪像,作于道光十二年(1832),是費丹旭肖像畫代表之作。

東軒吟社是晚清重要文學社團之一,創辦人為吳衡照、汪遠孫,社址在著名的汪氏振綺堂“靜寄東軒”,故名“東軒吟社”。自道光四年(1824)至十三年道光十三年(1833)結束,歷時十年之久,集會唱和超過一百次,成員超過八十人。道光十二年,詩社詩社創辦人汪遠孫請費丹旭作《東軒吟社圖》,黃薌泉作《東軒吟社圖記》。此圖描繪二十七位東軒詩友群像,有分有合,共十三幅。描繪他們在詩社吟詩論文種種情態,對人物不同性格、特征作細致刻畫,為費畫中較為精湛之作。

費丹旭《東軒吟社圖》有兩個版本。其一舊藏于浙江省文管會,惜在1959年被借出而佚失。其二現收藏于浙江省博物館,為1971年7月四川汪德樹捐贈,是副本,為清光緒二年(1876)泉唐汪氏振綺堂刻本。一冊。此卷有畫像,並記、小傳、題詞、跋語。光緒元年張炳堃序。因是刻本,圖之背景多捨去。下面附圖為十三中一幅:張廷濟(叔未)畫像,正執筆就題,旁有童子捧硯。

費丹旭《東軒吟社圖》之一·張廷濟

費丹旭《東軒吟社圖》之一·張廷濟

36、胡公壽(1823—1886),名遠,字公壽,號瘦鶴、小樵,別號橫云山民,華亭(今上海松江)人,寓上海。能詩善畫,書法亦佳。詩宗杜甫,清健洗練。書法出入于顏真卿、李邕間,獨具體勢。

光緒、宣統年間,上海當時作為中國最大的工商業城市,文人、畫家紛紛聚集此地。由于“海上畫派”所依托的消費主體是資本主義文化形態下的海派商人和主要以移民而來的具有商人性格的海派市民,所以繪畫創作者和繪畫欣賞者之間的關系,也由原來的私交酬唱,禮尚往來,一變而為赤裸裸的按勞取酬和等價交換。此外再加之為這種關系服務的新型中介機構和新興運作方式,使得“海上畫派”不但有別于傳統意義上的文人畫家,而且也有別于同樣以鬻藝為生的“揚州八怪”。然而這并非意味著海派畫家一味媚俗,絕無獨抒性靈的作品。其中也有一批畫家如趙之謙、虛谷、任熊、任頤、任伯年、蒲華、吳昌碩等在繪畫上有所突破,有所成就,他們為適應新興市民階層需要,繪畫在題材內容、風格技巧方面都形成了新的風尚,被稱為“海派”。胡公壽即為海上畫派中山水畫代表畫家之一。他與虛谷過從甚密,用筆簡練,設色明麗。工山水、花卉,尤喜畫梅,老干繁枝,橫斜屏幛間,甚得勢。畫花木竹石,取法陳淳,較有別致。當時滬上畫家多受其影響,任伯年山水能學其所長。作畫喜用濕筆,雖秀雅豪放,但創造不大。其中免不了商業庸俗成分,如代表作《松石圖》,一棵老松樹下挺立著一塊蒼老的壽石,祝壽意味明顯,而且松石在畫面的比例各占一半。構圖如此呆板,亦是應人所囑。題跋曰“松一株,石一塊,二壽客,相親愛”,庸俗味濃,清拔氣無。

其傳世之作品有《松江蟹舍圖》、《桂樹圖》、《龍洞探奇圖》、《云山無盡圖》、《秋水長天一色圖》等。

香滿蒲塘圖 立軸、 紙本、設色,縱178.9厘米,橫47.5厘米,上海博物館藏。

圖上題有“滬上寄鶴軒燈下作”的字樣,可見當時作者已移居上海鬻藝,應視為其風格成熟期的作品。畫面上寫蒲塘一角,繪有蒲草、荷花、浮萍等水生植物數種,用筆簡練,設色雅麗,章法嚴整。該圖屬小寫意,既是蒲塘物象客體的再現,又是畫家主體精神的表現,其準確生動的造型和嫻熟精到的筆墨,二者有機地融合在一起,可謂天衣無縫,相得益彰。在畫法上,畫家先用濕筆畫出兩叢淡綠色的菰蒲,兩叢菰蒲之間點綴以浮萍和水波,浮萍錯落有致,水波舒緩柔和,不但恰到好處地體現出蒲塘的清雅與幽靜,而且也折射出畫家心態的平和與從容。在后一叢菰蒲的左側有白蓮兩枝,亭亭玉立,隨風搖曳,其上方有一綻放的花朵,其下方有一未放的花苞,在花朵與花苞之間,以一碩大肥厚的蓮葉相穿插,而在花苞下面另安排一較小的蓮葉相映襯,整個畫面顯得層次豐富,疏密得宜,不論是從筆墨勁健上看,還是從意境優美和情趣閑適上看,皆頗有其師法對象晚明陳白陽的風范和韻致。當然,與陳白陽時代不同的是,由于“海上畫派”主要服務于社會需求而非主要服務于畫家自身主體精神的價值取向,使得后者的繪畫風格中有了更多的世俗化傾向。這種世俗化傾向在胡公壽的這幅《香滿蒲塘圖》上也有所體現。這一點,只要將其與陳淳的作品加以對照,便可以很明顯地感覺出來。

圖上題有胡氏自撰七言詩一首,詩曰:“江鄉一望青菰蒲,煙漠漠兮云疏疏;煙消云霽菰蒲盡,亭亭水際搖風荷;吁嗟耳食世所尚,玉并蓮華誇十丈;此間如此好煙波,獨拏釣艇來吟賞。”

胡公壽《香滿蒲塘圖》

37、虛谷(1823—1896)俗姓朱,名懷仁,僧名虛白,字虛谷,別號紫陽山民、倦鶴,室名覺非庵、古柏草堂、三十七峰草堂。籍本新安(今安徽歙縣),家于廣陵(今江蘇揚州)。初任清軍參將,與太平軍作戰,后有感觸而披緇入空門。他是繼漸江以后,新安畫壇出現的又一怪杰和書畫大家。他身為僧人,卻“不茹素,不禮佛”,也“從不卓錫僧寺”,常往來于上海、蘇州、揚州一帶,以賣畫為生,自謂“閑來寫出三千幅,行乞人間作飯錢”。性情孤僻,非相處情深者不能得其片紙。與任伯年、高邕之、胡公壽、吳昌碩、倪墨耕等海上名家友善。其人一生穿過儒服、戎裝、官服、袈裟,最后靜靜睡在滬上關帝廟的畫案上,乘黃鶴西歸。

虛谷為晚清書畫全才,書法偉峻高格,冷峭中剛毅的氣息,清俊精妙。亦擅詩,如《冬梅》詩,曰“滿紙梅花起偶然,天成寒眉任周旋。閑時寫出三千幅,行乞人間作飯錢。”他臨死前,還寫過一首《除夕》詩:“兒聲爆竹隔鄰家,戶戶歡呼慶歲華。明日此時新歲月,春風依舊度梅花”等等,痛苦之中依然傾吐熾熱的生活留戀之情。著有《虛谷和尚詩錄》。

繪畫為“海上四大家”之一,亦被譽為“晚清畫苑第一家”。早年學界畫,工山水、花卉、動物、禽鳥,尤長于畫松鼠及金魚。他繼承新安派漸江、程邃畫風并上溯宋元,又受華新羅等揚州畫家影響,作畫筆墨老辣而奇拙。運用干筆偏鋒,敷色以淡彩為主,偶而亦用強烈對比色,風格冷峭新奇,雋雅鮮活,無一帶滯相,匠心獨運,開具一格,海派大師吳昌碩贊其為“一拳打破去來今”。其代表作《紫藤金魚圖》中的紫藤,新葉茂盛,繁花盛開,渲染出濃郁的春天意象。枝枝串串垂落的紫藤花下,是一池淺淺的清水,又可見金魚在那里悠然自得地游動。畫面雖草為寫意,卻內蘊著無窮的生命力。

他在界畫方面也有很大的成就,其代表作如《瑞蓮放參圖》、《重建光福寺全景圖》等,尤其是他為南海普陀山中的普濟寺畫十二幀寫實山水冊頁,是界畫、傳統畫融合的神品。這些與受益徽州家鄉的古代藝術遺產不無關系。

虛谷亦擅寫真。其人物造型奇特,章法與眾不同。他善于調理把握章法的中、偏、正欹、平奇、虛實、輕重、藏露與布白。使畫面空靈,有強烈的空間感。這在長條畫幅上表現尤為明顯,橫斜排列巧妙,氣勢浩大敢于突破常規。平中求奇,從而達到靜中有動,虛實相生,生意盎然。

虛谷的畫富有趣味,善于巧妙的夸張,變形是他的一大創造。其特點是“真、舍、直”。“真”就是在對本質的東西把握基礎上又能加以大膽的主觀夸張,以達到更傳神的高超的藝術境界;“舍”就是對造型的大膽取舍,虛谷的舍,來得狠,舍得妙,手法高明;“直”又是虛谷用筆用線的一個明顯特點,其簡練的線條凝重,見直方組合,做到神似、傳種,而不是形似。他作畫行筆用線是寧方勿圓,頓中見力,見棱見角,下筆肯定,有著強烈的個性。虛谷敷色淡雅,重視色調的統一與淳樸的美感。他還善于在色紙古金箋上使用白粉,使其白色荷花、仙鶴毛片和白粉含石綠的折枝蘭花等,顯得栩栩如生。

因虛谷獨特的藝術生涯,他生前創作的作品并不多。又因“其性孤峭,非相知深者,未易得其片紙也”,傳世的作品就更少了,有人估測而今虛谷真跡的存世量只有300幅左右。代表作有:《梅花金魚圖》、《松鶴圖》、《菊圖》、《葫蘆圖》、《蕙蘭靈芝圖》、《枇杷圖》等。

梅鶴圖 立軸、 紙本、設色,縱124.8厘米,橫121.7厘米,北京故宮博物院藏。

顧鶴逸曾稱虛谷作畫“清而不枯,密而不亂”。這一幅梅鶴圖就充分體現了虛谷的用筆特點。梅樹始以濕筆淡墨寫出,后以干筆復加勾點,線條斷續頓挫,筆段而氣連蒼勁而松繡形成清虛的韻味。梅花以圓筆勾畫,瓣似珠玉,稚拙古樸。鶴用筆極簡用濃墨寫頭尾羽。畫面設色清淡,鶴頂卻以朱紅重色點醒,使整幅畫冷俊之中又富變化,質樸而又耐人尋味。

虛谷《梅鶴圖》

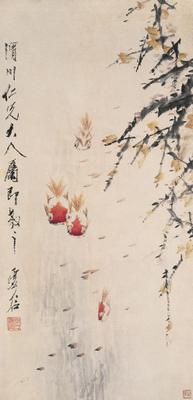

梅花金魚圖 立軸 、設色、紙本,縱107厘米,橫45.4c厘米。

此圖作于光緒二十二年(1896),可以說是虛谷絕筆之作。虛谷筆下形象的造型往往自出胸臆,形態夸張而情趣動人。虛谷喜畫金魚,戲稱“金章紫綬”。在運筆用墨方面又獨辟蹊徑,頗為個性化地是以方寫圓、以拙取巧、以逆取勢,可謂是艷色、枯筆與變形的交融。在虛谷之前,八大山人也是將魚的眼睛畫成方的,并將眸子點在眼眶邊上,冷光向人,白眼朝天,以示對權貴的蔑視。到了虛谷筆下,不但金魚的眼睛是方的,金魚的身體也是方的。描述金魚的動態時,他又讓魚兒頂著波浪而來,由這種逆流而行的精神,蓬勃出一種內在的豪情和性格美。本幅《梅花金魚》即是其所繪金魚的代表之作:以淡淡幾筆刻意把金魚的尾巴畫得很少,著力突出表現金魚的頭部和眼睛;化圓為方,外輪廓由短直線切成,顯得魚體飽滿結實。復以焦墨一點,將其眼神表現得活靈活現,使金魚表現出栩栩迎人的姿態。畫面上方配以他平生最愛的泠香清艷的梅花,更顯出一種文人畫的靜謐。頗有一種“子非魚,安知魚之樂”的淡淡禪意。其書法又五體兼融,且風格統一完美,有高士古雅之氣。面面左上角配此書體,亦令觀者有渾然一體、一氣呵成之感。

有人通過比較,說虛谷與同時代的西方印象派畫家塞尚、莫奈、梵高的畫風很有相似之處。

虛谷《梅花金魚圖》

38、趙之謙(1829-1884)初字益甫,號冷君;后改字撝叔,又號鐵三、憨寮、悲庵、梅庵、無悶等。所居曰“二金蝶堂”、“苦兼室”等。浙江紹興人。自幼讀書習字,博聞強識,曾以書畫為生。參加過3次會試,皆未中。44歲時任《江西通志》總編,任鄱陽、奉新、南城知縣,卒于任上。

趙之謙是晚清著名的書畫家、篆刻家。其篆刻成就巨大。其篆刻初摹西泠八家,后追皖派,參以詔版、漢鏡文、錢幣文、瓦當文、封泥等,形成章法多變,意境清新的獨特風貌,并創陽文邊款,其藝術將詩、書、畫印有機結合,在清末藝壇上影響很大,對后世影響深遠。近代的吳昌碩、齊白石等大師都從他處受惠良多。趙之謙書法初學鄧石如,而后上溯漢碑。他曾說過:“獨立者貴,天地極大,多人說總盡,獨立難索難求”。他不死守一法,更不拘于某家某體,甚至某碑,故其師法漢隸,終成自家面貌。其初期作品能見到的約35歲前后作,尚欠火候,或形似古人而已。中年《為幼堂隸書七言聯》(40歲)、《隸書張衡靈憲四屏》(40歲)、《為煦齋臨對龍山碑四屏》(41歲),則已入漢人之室,而行筆仍有鄧石如遺意。晚年如正書,如篆書,沉穩老辣,古樸茂實。筆法則在篆書與正書之間,中鋒為主,兼用側鋒。行筆則寓圓于方,方圓結合。結體扁方,外緊內松,寬博自然。平整之中略取右傾之勢,奇正相生。著有詩文集、金石印譜和書法作品集:《悲盦居士文》、《悲盦居士詩》、《勇廬閑詰》、《補寰宇訪碑錄》、《六朝別字記》,《二金蝶堂印譜》等。

趙之謙是海上畫派開派人物。擅人物、山水,尤工花鳥。清代早些時候花鳥畫,以惲南田為代表,研求沒骨法,上追北宋徐崇嗣畫風,設色典雅明麗,開時代新風。一時形成“南田派”。“揚州八怪”出,一洗南田派末流纖弱風氣,以寫意法作畫,氣勢恢宏。他們學習徐青藤、陳白陽以及八大山人,以書入畫,追求書寫效果,重其神而輕其形,一時間在民間廣為流行。“揚州八怪”之后,寫意畫也趨頹勢。至道光年間,畫界相當沉寂。趙之謙正是在這個時期出生的。他長于綜合吸收。從他的畫中題款,我們可以看到他所取法的畫家有:吳鎮、李鱓、張彥、馬元馭、惲壽平、張敝、王武、蔣廷錫、陳洪綬、寄塵、李方膺、徐渭、鄒一桂、周之冕、陸治、石濤、邊壽民、王蒙、錢載、王宸、沈襄等等。這其中,提及最多的當是李鱔,其次是惲壽平、徐渭等。他把惲南田的沒骨畫法與“揚州八怪”的寫意畫法相結合。特別是汲取李復堂(鱔)小寫意的手法,以“南田”設色出之。將清代兩大花鳥畫流派合而為一,創造出新的風格。揮筆潑墨,筆力雄健,灑脫自如,色彩濃艷,富有新意。為清末寫意花卉之開山。

另外,運用各體字體題款,長于詩文韻語,這也是他高出其他清末畫家,成為繪畫巨匠的一個重要因素。他是詩書畫印有機結合的典范。綜觀趙的傳世畫作,最令人贊嘆的就是他的繪畫題材,畫前人所未畫。33歲時為避戰亂而客居溫州一帶,在那兒見到了新奇的花卉和海產品,他將所見一一寫入畫中,從而大大開拓了繪畫的題材。他的《異魚圖》、《甌中物產卷》、《甌中草木圖四屏》等等,成了中國繪畫史上不朽的杰作。以上海為中心的藝術家們,特別是吳昌碩等新一代受趙之謙影響,逐漸形成了嶄新的流派——海派繪畫。潘天壽在《中國繪畫史》中這樣寫道:“會稽撝叔趙之謙,以金石書畫之趣作花卉,宏肆古麗,開前海派之先河。”事實上,趙之謙的影響不只限于海上,齊白石、陳師曾等北派巨匠們也一樣受過他的影響。

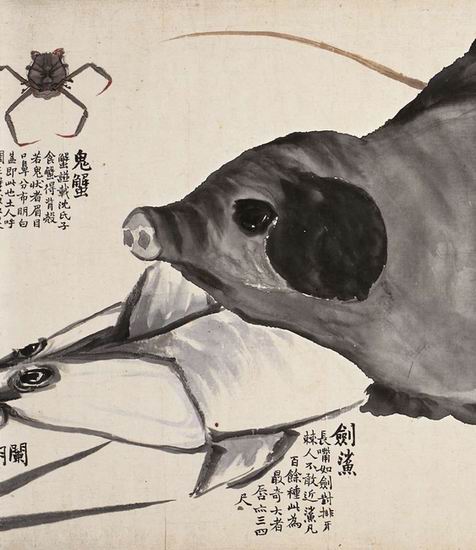

異魚圖 設色、紙本、 手卷,畫心縱35.5厘米,橫22.3厘米。

此畫冊作于咸豐十一年(1861),圖中描繪了章魚、蝦蛄、馬鞭魚、闌胡、劍魚、鬼蟹、沙噀、錦魟等十五種海洋生物,并根據見聞并結合古人記載,逐一做了解釋。

趙之謙繪畫取法廣泛,凡明清有成就的花卉畫家幾乎都是他學習的對象,尤其是惲南田、蔣南沙的沒骨寫生畫法對其影響頗深。《異魚圖》便是用沒骨技法來為全新的題材進行寫生。這一技法在表現海生物特別是軟件動物的質感上可以做到恰到好處,即使是具有滲化力的生宣紙也可以勾勒停勻、暈染得當。并且新的材料也使他的賦色得到特別的發揮。雖然在南方艷陽照射下的動植物形體色彩明艷奇特,無論寫形還是賦色,都和古代作品大異其趣,富有創新精神。

趙之謙完成《異魚圖》后,自己非常珍愛,他不斷請朋友們為他題跋。如是年十月九日有江湜題詞,臘月六日有陳寶善題詞,同治元年(1862)七月有劉焞題詞,同治二年又有胡澍題詞。這些朋友在字里行間都一致強調,圖寫“異魚”的趙之謙,并不是好奇尚異之士,也不是皓首窮經、“疏草木、注蟲魚”的腐儒。而是“格物致知”,“驅使精靈奔走腕下”,將胸次間的奇氣證諸毫楮,也可資將來的考訂與涵詠。

![]()

趙之謙《異魚圖》

趙之謙《異魚圖》中“劍魚”、“鬼蟹”

39、蒲華(1830—1911)原名成,字作英,亦作竹英、竹云,號胥山野史、種竹道人,一作胥山外史;室名九琴十硯齋、芙蓉庵,亦作夫蓉盦、劍膽琴心室、九琴十研樓。秀水(今浙江嘉興)人。父在城隍廟設肆,以售賣祭供城隍的“保福餃”為業。蒲華幼時,從外祖父姚磐石讀書,后師事林雪巖。1853年入庠為秀才。后參加科舉考試皆不第,從此絕念仕途,因家境貧寒,曾租居城隍廟,一心致力于繪畫。后攜筆硯出游四方,以賣畫為生,最后寓居上海。一生潦倒,到處奔波。生性嗜酒,疏懶散漫,有“蒲邋遢”的雅號。22歲結婚,與妻貧困相守,情感志深。其妻繆曉花(曇),亦善書畫。1863年秋,相依十年的妻子病逝,蒲華時年三十二歲,無子女,于是發出“十年結知己,貧賤良可哀……良緣何其短,為問孽鏡臺?”呼喊。從此不再續娶,至老孑然一身。1864年春,客寧波。同年到臺州,十多年間,先后在太平(今溫嶺)縣署、新河(溫嶺屬)糧廳和海門(今椒江)海防同知府當幕僚。他不善官場應酬,更不耐案頭作楷,曾自行棄幕,又疊遭辭退。窮途無路,寄寓溫嶺明因寺、新河三官堂,開始賣畫生涯。他他為人樸厚,淡于名利,雖以賣畫為生,從不與人講求潤筆,有索輒應。當時民生多艱,又因人微畫易,筆潤是很微薄的,所以常至升斗不濟。他走遍臺州各縣,復流寓溫州、寧波、杭州等地。1881年春,他從上海去日本,畫藝備受日本同道激賞推崇,這段經歷是他一生之中最為得意的,故特意繪《海天長嘯圖》以為紀念。同年夏天回國,依游走四方。1894年冬,定居上海登瀛里(今漢口路、西藏路間),居室名“九琴十硯樓”。交往多海上名家,同吳昌碩尤為密切。蒲華長昌碩十二歲,昌碩幼時便聞蒲華畫名。他們相識于距此時的二十年前,關系在師友之間。滬上聚首,揮毫談藝,互取所長,各自風貌為之一變而愈相近。清末多災荒,他同高邕之等發起組織“豫園書畫善會”,義賣書畫以助賑。1911年夏天的一個晚上,蒲華酒醉后酣然沉睡,不料假牙落入喉管,因窒息而辭世。去世后由其好友吳昌碩為他料理喪事。

蒲華是晚清杰出畫家,與虛谷、吳昌碩、任伯年合稱“清末海派四杰”。他工書畫,善山水、花卉、墨竹。曾與友人結成鴛湖詩社,看花、飲酒、賦詩。其詩稿《芙蓉庵燹馀草》,當時即得詩家陳曼壽等題辭贊許,所以早年便獲“鄭虔三絕”美譽。書法學張旭、懷素狂草,斗墨千紙,數日而盡。至于元明各家書帖,也常把玩漫臨。有時隨意揮灑,一片天機;有時則狂草縱橫,姿媚處處。其書法,放而凝,拙而趣,淳厚多姿。古來書畫同體,蒲華以書入畫,更是酣暢恣肆,發揮到極致。繪畫初師傅嘯聲,后宗陳道復、徐渭、李鮮。不僅師法古賢,近世浙東畫家林璧人(藍)、傅嘯生(濂)、姚梅伯(燮)以及趙之謙,也曾是借監的對像。他雖34歲才開始學畫,但因文化修養深,書法好,終在繪畫上取得很大成就。他畫花卉,也畫山水,尤擅畫竹。

所作山水尤喜畫大幅巨幛,莽莽蒼蒼,蔚為大觀。雖多作山居、讀書等傳統題材,但構思,布局新穎,詩意盎然。師承陳淳、徐渭、鄭板橋、李鱓,但在傳統基礎創造出自己的風格。筆力雄健奔放,如天馬行空,善用濕筆,水墨淋漓,線條流暢凝練,柔中寓剛。他在六十五歲時為張受之臺南之行所作的《江干餞別圖》畫筆奔放,縱橫滿紙,風韻清雋,是其山水畫代表之作。

他的寫意花卉,多作梅、蘭、竹、菊、荷花等,或畫秋菊凌霜,或寫墨竹,一竿數枝,挺立直上,或作虬枝老梅,繁花怒放;筆墨流暢,凝練著色清麗、生氣蓬勃,似陣陣芬芬,迎面撲鼻。他的墨竹畫,瀟灑奇逸,水墨淋漓,光彩照人,百年間無人可與倫比,被譽為“蒲竹”,受到同行的一致稱贊:一代名家吳昌碩在《十二友》詩中這樣寫道:“蒲老竹葉大于掌,畫壁古寺蒼涯璉。墨汁翻衣吟猶著,天涯作客才可憐。朔風魯酒助野哭,拔劍斫地歌當筵。柴門日午叩不響,雞犬一屋同高眠”。又在蒲華的《芙蓉庵燹馀草》所作的序言中說:“作英蒲君為余五十年前之老友也,晨夕過從,風趣可挹。嘗于夏月間,衣粗葛,橐筆兩三枝,詣缶廬,汗背如雨,喘息未定,即搦管寫竹,墨沈淋漓。竹葉如掌,蕭蕭颯颯,如疾風振林,聽之有聲,思之成詠。其襟懷磊落,逾恒人也如斯。”謝稚柳說:“蒲華的畫竹與李復堂、李方膺是同聲相應的,吳昌碩的墨竹,其體制正是從蒲華而來”。

蒲華晚年,筆老墨精,超邁絕倫。其繪畫,燥潤兼施,爛漫而渾厚,蒼勁而嫵媚。蒲吳兩家粗豪奔放的畫風,使纖巧因襲之作大為遜色,儼然一新畫派崛起于滬上畫壇。

傳世作品有《倚篷人影出菰蘆圖》、《荷花圖》、《桐蔭高士圖》、《竹石圖》、《蟠桃圖》、《小瓶花齋秋景》、《九峰讀書圖》等。

紅蓼荷花圖 立軸、設色、紙本,縱247.8厘米,橫60.5厘米,上海博物館藏。

此畫構圖奇絕,以下半幅之墨葉白荷與上半幅之碧荷紅蓮相對比,又以紅蓼、浮萍將全畫統一協調。荷葉以濕筆寫出,墨彩淋漓,線條洗練流暢。設色淡雅,卻有氣勢磅礴之感。筆力奔放雄健,如天馬行空,有徐渭、陳淳的風骨。款識:“高士有潔癖,美人無冶容。撫白陽山人大意。蒲華。”

蒲華《 紅蓼荷花圖》

40、任熊(1823-1857)字謂長,一字湘浦,號不舍,浙江蕭山人。其父任椿,善畫,在當地稍有名氣。受其影響,任熊自幼喜愛繪畫,童年時常畫燈畫。父卒,又從村塾師學畫肖像。凡影描勾填之法,畫男女老幼之容,無所不會。因不愿死板地恪守粉本,乃竊變其法,以期畫出裹在衣冠里的人體解剖結構,于是弄得“朝服翎頂者禿其顱矣,端拱者跣一足矣”,因而引起老師的不滿。遂離師而赴蘇州、上海以賣畫為生。任熊在杭州得到同鄉陸冶山相助,結識了許多畫友。此時他的肖像畫已為人所重,然他對傳統藝術的學習仍孜孜不倦,臨摹了杭州孤山圣因寺貫休的十六羅漢石刻畫像。浙西周閑喜愛任熊繪畫,將他邀至范湖草堂,使他終日臨撫古人名作,略不滿意,則再臨一遍,必達到與原作亂真或勝過原作乃已。興致所到,經常通宵達旦,前后達8年之久,故其畫藝日益精深。后又被寧波文人姚燮延請,在其家“大梅山館”學畫,深得宋人筆法。姚家收藏甚富,使他得以飽賞宋元明清諸代名家的書畫佳品。在此期間,他創作的《姚燮詩意圖》120幅(現藏上海博物館)為生平杰作之一,設境之奇,運筆之妙,令人贊嘆。任熊后來常往來于寧波、杭州、上海、蘇州等地。后因病卒于家,年僅三十五。

任熊是晚清著名畫家,“海派”藝術的代表人物之一。與弟任董,兒子任預、侄任頤合稱“海上四任”,又與朱熊、張熊合稱“滬上三熊”。他是繪畫全才,人物、花卉、山水、翎毛、蟲魚、走獸,無一不精。筆力雄厚,氣味靜穆,深得宋人神髓。尤擅長人物,堪與陳洪綬并駕。人物形象多高古、奇倔、夸張、得陳洪綬神韻而能別出心裁,其自畫像神態刻畫細致入微,十分寫實。任熊對衣紋的勾畫向來十分精彩,鐵畫銀鉤,很見功力。所題款字也是十分有力,與畫法同出一轍。曾有《于越先賢傳》、《劍俠傳》、《列仙酒牌》等畫曾刻印行世。

傳世作品有《十萬圖冊》十頁、《姚燮詩意圖冊》、《自畫像》軸等,現藏故宮博物院;咸豐五年(1855)作《四梅圖》軸藏中國美術館;《洛神圖》軸、《范湖草堂圖》卷藏上海博物館;《丁文蔚像》軸藏浙江省博物館;《少康像》冊頁藏南京市博物館;《瑤宮秋扇圖》軸藏南京博物院;《四季花卉圖》卷藏遼寧省博物館;《人物圖冊》藏廣州美術館。

任薰(1835-1893),任熊之弟,字舜琴,又字阜長。少喪父,從兄學畫,青年時在寧波賣畫為生,1868年與侄任頤去蘇州,后寓居蘇州、上海。侄任頤、任預均從其習畫。人物與其兄同師陳洪綬,常用高古游絲、鐵線、行云流水、蘭葉幾種描法。任薰治學嚴謹,在寫生、臨摹上均下了苦功夫。任薰兼工人物、花鳥、山水、肖像、仕女,畫法博采眾長,面貌多樣,富有新意。與顧文彬子顧承相友善,曾為設計怡園。 1888年54歲時雙目失明,后病卒于蘇州。

任熊自畫像 紙本、設色,縱177.4厘米,橫78.5厘米,現藏故宮博物院。

本幅無年款,從畫像上分析任熊應正值三十余歲的壯年。此時正是社會大動蕩時期,面對清王朝的日益腐敗、太平天國運動的興衰以及列強的入侵,畫家在自畫像中面露沉思狀。其袒露右肩、不修邊幅的裝束,儼然一位綠林好漢之相貌,無一點正襟危坐或優游林下的文人畫像格調。此中如銀勾鐵畫般的衣紋線條不僅與主人公堅毅勇猛的形象相吻合,而且烘托出其內在的陽剛之氣,增強了畫作的感染力。

畫幅左側行書自題《十二時》,款署:“渭長任熊倚聲。”鈐“任熊之印”白文印、“湘浦畫”朱文印。

任熊《自畫像》

任薰自畫像

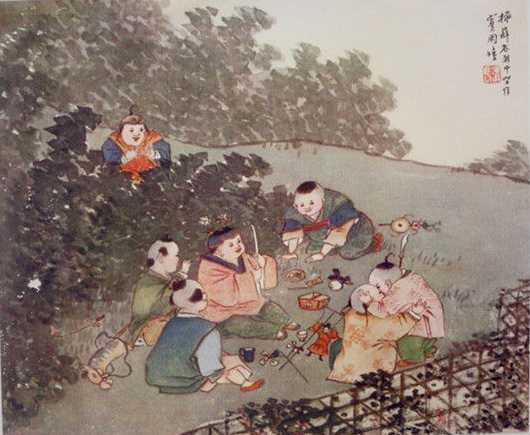

《姚燮詩意圖冊》又名《姚大梅詩意圖冊》,為畫冊,共120幅,現藏故宮博物院。

道光三十年(1850),任熊曾為姚燮延請,在其家“大梅山館”學畫。姚燮多才多藝,著述甚豐,史稱他“自經傳子史、傳奇小說、道藏空言,靡不覽觀”。又能作畫,以人物花鳥為主,用筆簡明清朗,敷色雅靜,向他求畫的人甚多。但姚更以詩詞名世。姚燮自謂作詩一萬二千多首。其詩喜用僻典險韻,炫博斗奇,獨辟心源,力掃陳腐。這與任熊的藝術觀點不謀而合,互相傾佩。任熊曾云“余愛復莊詩,與復莊之愛余畫,若水乳之交融也。”兩人也一起作過一幅《春閨仕女圖軸》,姚氏題七律一首,任熊作畫。姚燮對任熊繪藝的贊美,亦屢見于文字。他在《任不舍宋元詞句畫冊賦》的“序”中云:“吾友蕭山任渭長,名熊,字不舍。以畫手冠一時,遠薄吳顧,近籠唐仇。余子碌碌,仆隸而已。嘗寓我大某山館一年,季兒子景皋,摘宋元人詞句,丐其為士女冊。逾十日得十六幀,瀝脂膏黛淥之髓,極雕塵鏤影之妙。謝赫之所品,鄧椿之所評,于是冊綜括焉。暇日披覽,系之以辭,并慨任君之不永年,而此調成廣陵散也”對任熊畫藝的推崇,可謂極至。任熊《姚大梅詩意圖冊》即是為姚燮詩詞作畫。共120幅,每幅上有姚燮詩詞一首,配圖一幅。內容包羅了人物鬼神、花鳥蟲魚、樓臺仙閣,構圖奇突,造型妖異,種種奇姿妙態,匪夷所思。一位是名滿浙東的詩人,一位是風靡江浙的畫家,兩人的藝術追求又高度一致,“若水乳之交融”,合二妙而成詩意圖冊,在繪畫史上留下一套出神入化、驚心眩目的曠世杰作。

此圖在中國文學史、繪畫史上也有極其珍貴的史料價值。凡論及晚清中國繪畫藝術的書籍,都要標舉它,討論海派藝術,更必然以它作示范。這120幅作品,配上絢艷的色彩和姚燮幽險炫麗的詩句,真能一瞬間攫住觀閱者的心靈,令人心動神迷,贊嘆佩服。

任熊《姚燮詩意圖冊》(其中兩幅)