杜詩“匡山讀書處,頭白好歸來”中的匡山在何處?

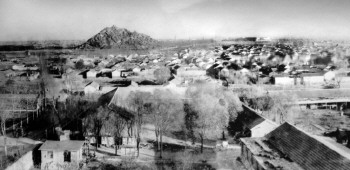

上世紀七十年代匡山村全景

匡山禪林和三元閣遺址

太白讀書處石刻

唐代大詩人杜甫與李白私交甚密,兩位老友久別后,一直無魚雁消息,杜甫對故人甚是想念,遂贈詩一首,題曰《不見》:“不見李生久,佯狂真可哀!世人皆欲殺,吾意獨憐才。敏捷詩千首,飄零酒一杯。匡山讀書處,頭白好歸來。”這首詩成為杜甫詩中的名篇,為后人廣泛傳誦。

詩中提到李白在匡山讀書,后人遂信從此種說法。位于濟南市槐蔭區東北隅,濟齊路北側的匡山,也被諸多名士認定為李白讀書處之所在。杜甫詩中所指的這個匡山究竟在何處?是濟南的匡山還是另有他指?1月9日,我們攀上匡山,試圖解開謎團。

據史籍記載,匡山上多酸棗、構樹、木荊等灌木,于山下望去,蔚然深秀,蒼翠可愛。我們在一個霧氣彌漫的冬日駐足在匡山山前,想必無法見到蒼翠秀麗的景象了。

“高山行止”,站在匡山腳下打望,雄峻的山體、橫斜的巖石,絲毫沒讓這座不足百米的小山失色;寒風里傲然挺立的松樹,越發顯得蒼翠挺拔;落盡葉子的酸棗樹,張揚著枝椏,仿佛在向人們訴說古老的故事。

由匡山南麓拾階而上,映入眼簾的是一塊橢圓形的、高約3米的大石碑。盡管由于年代較早以及涂鴉亂畫,石碑上面已是斑駁凌亂,但石碑正中央赫然刻著的“太白讀書處”五個紅漆大字卻字字遒勁,用一種濃墨重彩的方式向人們昭示著李白在此讀書的真實性。左下落款題曰:“甲子仲秋朱慶瀾。”

匡山村村民、72歲的于亦禧老人介紹,朱慶瀾是清末的一名秀才,因敬仰“詩仙”李白,故于1924年設石題字于此。

李白讀書于匡山,有杜詩為其發端,又有刻石為證,似乎不容質疑。但石刻的年代遠遠晚于李白在世的唐代,其可信性自然要大打折扣。

于亦禧說,“其實,李白曾游歷過濟南,并留下了數首膾炙人口的詩篇,為濟南湖山勝景增色不少。”

李白與濟南確實很有淵源。自唐玄宗天寶三年被“賜金放還”后,他便寓居任城(今山東濟寧市)達十余年,期間至少兩次游歷濟南,留下了千古佳句。

李白在其《古風》之二十中寫道:“昔我游齊都,登華不注峰。茲山何峻秀,綠翠如芙蓉……”描寫了他登游濟南華山的情景。

除華山外,李白還登臨過鵲山,留下了《陪從祖濟南太守泛鵲山湖》三首:“初謂鵲山近,寧知湖水遙。此行殊訪戴,自可緩歸橈。”“湖闊數千里,湖光搖碧山。湖西正有月,獨送李膺還。”“水入北湖去,舟從南浦回。遙看鵲山轉,卻似送人來。”李白的這三首詩也是現存最早的描寫鵲山湖的詩篇,為我們展現了當時的鵲山湖遼闊的水域、引人入勝的景色。

“華山與鵲山均為‘齊煙九點’之一,匡山則位居齊煙九點之首。流連于祖國大好河山的李白,駐足匡山也并不為奇。”于亦禧介紹,“齊煙九點”是指自千佛山齊煙九點坊處北望自西向東依次所見的匡山、粟山、北馬鞍山、藥山、標山、鳳凰山、鵲山、華山和臥牛山。這九座山各具奇姿之美,有的山石獨秀,有的巖壁橫展,有的山峰如標,有的貌似馬鞍,有的樹木蔥蘢……唐朝詩人李賀就在詩作《夢天》中寫下“遙望齊州九點煙,一泓海水杯中瀉”的名句。

我們眼前的這座海拔80.08米的小山丘,真的就是大詩人李白讀書之處嗎?橫臥在腳下的由于年代久遠而變得黝黑的石頭,不會自己說話,謎團還需要我們一一破解。

沿著曲徑蜿蜒而上,展現在面前的是一方約200平米的平地。這里曾經有一處“匡山禪林”,如今已全然不見禪林的蹤影,只剩未化的積雪稀稀拉拉地蓋在光禿禿的平地上。

匡山村村民委員會主任王萬喜說,傳聞“匡山禪林”始建于唐代,歷代都有重修,最終毀于1948年,村里許多80多歲的老人對禪林依然有所印象。

據老人們回憶,山上的寺院是佛、道二教徒的居所,沿著環山的小徑可以進入寺內。對著山門的樓上刻著“匡山禪林”顏額。進門就是前殿,叫“三元閣”,供奉的是道教三官之神。三官主管人間的善惡,天官神主管賜福,地官神主管赦罪,水官神主管消解災難。前殿后面是正殿,殿內供奉的是“碧霞元君”。碧霞元君受玉帝之命,統攝岳府神兵,專掌管人間善惡。

“碧霞元君”是道教所供奉的神,就是東岳(泰山)大帝的女兒。傳說漢代的時候,東岳大帝像前,有石頭雕刻的金童玉女,到了五代的時候,殿塌像倒,金童像都破碎毀壞了,玉女像則湮沒在池水中。宋真宗在大中祥符四年去泰山封禪,褒封東岳大帝為“東岳天齊仁圣大帝”,之后,返回御帳,在池中洗手,有一石人浮出水面,驚嘆間才發現是一玉女,于是便命手下官員建祠供奉,把她稱作東岳大帝之女,封為“仙玉女碧霞元君”。

正殿以東有三間閑置著的房子。殿西院內是佛堂,供奉的是佛教始祖釋迦牟尼。再往西還有一座院子,院子中有一塊石頭如蹲如伏,似扭頸回首,以其形似白虎故被稱作“白虎石”。

白虎,是古代神話中主管西方的神靈,具有避邪、禳災、祈豐及懲惡揚善、發財致富、喜結良緣等多種神力。同時白虎也象征著威武和軍隊,所以古代很多以白虎冠名的地方都與兵家之事有關,例如古代軍隊里的白虎旗和兵符上的白虎像。白虎與東方之神青龍,南方之神朱雀,北方之神玄武合稱四方之神。這四方之神多主掌水事,人們為了使風調雨順,也更愿稱這塊石頭為“白虎石”。

“匡山禪林就是這樣一處佛道合一的場所。據載,李白就曾在濟南加入道教。”于亦禧說,天寶三年,恃才傲物又不懂權謀的李白因遭高力士、楊國忠諸人的讒毀,被唐玄宗“賜金放還”。被稱為“太白金星下凡”的李白,于當年五月到了今天的河南開封,拜訪了李彥允。次年經李彥允介紹,李白請北海天師高如貴在齊州(治所在今濟南)紫極宮為他舉行了入道儀式,授了道箓,正式成了一名道教徒。李白這次在濟南待了數天,對高如貴也很是感激。當高如貴要回北海時,他曾特意設宴為其餞行,還作了《餞高尊師如貴道士傳道□畢歸北海》一詩相贈。

李白“請北海高天師授道箓于齊州紫極宮”之說,最初見于其族叔李陽冰寶應元年(762)十一月乙酉(當時李白剛去世不久)所作的《唐李翰林草堂集序》,后來的一些典籍文獻皆從是說。除此之外,歷代典籍及方志中并沒有任何關于齊州紫極宮的記載,故其具體位置及創建時間、歷史沿革均無從考證。李白是否在匡山禪林加入道教也無法確證。

沿著禪林故址向北望,有一塊高出禪林遺址的平地,據說這就是坐落于禪林后院的“李白讀書堂”,相傳為李白讀書處。

從金元之際起,就有李白曾于濟南城西北隅的匡山,筑堂讀書的說法。

金元之際的著名文學家元好問,在《濟南行記》中曾寫道:“匡山,齊河路出其下,世傳李白讀書于此。”

元初著名學者、文學家王惲在濟南所作的七絕《匡山》中云:“匡山說有舊茅廬,李白當年此讀書。”

元人于欽所撰的《齊乘》一書中亦云:“歷城北有匡山,世傳太白讀書于此。”

清代文人在題詠濟南匡山的詩文中更是幾乎都要述及這一傳說,如郝植恭的《匡山記》一文中曾說:“再北為李太白讀書堂,云是太白舊讀書處”;朱彝尊作在《濟南竹枝詞》詩云:“三載齊東留滯日,愁看李白讀書山”;任弘遠更是作有《登匡山懷李太白讀書處》詩,曰:“匡山云壑內,太白有高臺”等等,這些詩文無一不對李白在匡山讀書的事深信不疑。

清康熙五十三年(1714年),有人在山的東麓立了一塊石碑,上書有“唐謫仙青蓮先生越千里到茲肄業”之句,并在這里修建了一處讀書堂。如今,讀書堂與石碑都不見了蹤影。踏上這塊平坦的土地,只能想象著李白在此挑燈夜讀、奮筆疾書、掩卷沉吟……

李白讀書處,真的就在眼前嗎?

王萬喜說,村里人都知道匡山是李白讀書處,但大都認為是因人們敬仰李白才有的這種說法,而非真正的李白讀書之地。其實,李白在濟南匡山筑室讀書之說只是一種訛傳附會。李白當年發憤苦讀的匡山位于現在的四川江油市。早在宋代,計敏夫在其所作的《唐詩紀事》中就已明確地指出:“太白隱居戴天大匡山,故杜詩云‘匡山讀書處,頭白好歸來’。學者多疑太白為山東人,又以匡山為‘匡廬’,皆非也。”此外,清人董蕓《匡山》詩中也說:“頭白歸來約未忘,隱居曾建讀書堂。少陵詩句猶堪證,莫把筐山當大匡。”

究竟“筐山”怎么成了“匡山”呢?

王萬喜介紹,據《歷乘》載:明朝在這里設立“筐山鋪”,作為傳送各衙公文的設置,當時,有輔司、輔兵5人。可見,在明朝的時候,“筐山”還不是“匡山”。“匡山原名筐山,因山形似‘筐’而得名,后來嫌‘筐’字不雅,改為匡山。”原來,歷史上的“筐山”,山上曲徑蜿蜒,松柏濤陣,蔚然深秀;山周楊柳青翠,花木層染,田圃似錦。這樣秀麗的山色,當然為濟南人所鐘情喜愛。然而,濟南的文人名士們卻總覺得“筐山”之謂太“土”,有損山之美好意境,所以有改“筐山”名稱之必要。但這終究非易事,于是有人煞費苦心想到了杜甫寫給李白的那首《不見》詩。接著,又有人記起當年李白曾親來濟南加入道教的事情。這樣,杜甫“匡山讀書處,頭白好歸來”的詩句,和“筐山”確有道教寺觀居住的事實一結合,文人名士們就靈機一動,把“筐”字去“竹”成“匡”——“筐山”就被附會成李白當年讀書的“匡山”了。

雖然,知道李白在濟南匡山筑堂讀書之說為附會之言,但此事仍然為當地人們所傳誦,并為后人留下了無盡的精神財富。清人王大堉在其《匡山》詩中說:“讀書昔有李謫仙,或論居此或非焉。斤斤考古我厭聞,青蓮有知應囅然。世間風雅多好事,不妨附會以流傳。況乎華不在咫尺,游詠昔有青蓮篇。嗟哉拘墟限實境,不見雪里鴻飛痕已造。”他主張“不妨附會以流傳”,這種誤解反而促進了人們對文化的接受,大家又何必太較真呢?

沿著山路一直向上,就來到了匡山山頂,站在這里向四周望去,有一種“一覽眾樓小”的感覺。臨近中午,霧氣始終沒有散去,站在山頂,云霧繚繞著,我們仿佛置身于云海之中,“齊煙九點”果然名不虛傳。

登臨憑吊,已不見前人蹤跡,此地空余飄渺的煙霧、伏地而臥的山石、落盡繁華的灌木叢,以及樹下未化卻的積雪……

記者 陳巨慧 實習生 宋艷麗 通訊員 佘曉波