云浩對話龔一:中國傳統(tǒng)美學(xué)的驚世發(fā)現(xiàn)

我和龔一先生的《孤月枯山》與“鄭衛(wèi)之聲”的爭辯,其實是兩個系統(tǒng)的論爭。這并不削弱我對大古琴師的尊敬,君子和而不同。

過去的中國文脈傳統(tǒng)是貴族文化系統(tǒng),士大夫掌握文化資源,并以此齊家治國,這個系統(tǒng)被多次更迭,而每一次農(nóng)民起義的成功,都導(dǎo)致文化數(shù)十年或者數(shù)百年的倒退,中華文明就是在這樣的傳承與殺戮、漸進與急退之間,蹣跚走到今天。

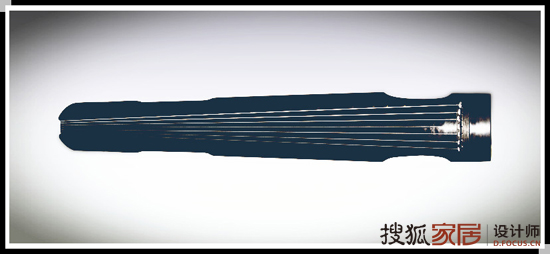

自古以降,古琴就按照中國君子所能達到的最高審美標(biāo)準(zhǔn)在延續(xù)著,從古琴的形制上,她符合中國人對美學(xué)比例的審美要求(這個啟示得自于龔一先生),從聲音上,以及聲音的演進上,她符合著中國君子的心音——意。并且其上被賦予了太多遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越音樂的想象,并把能夠涵蓋中國文化的各種符號集于一身。

對于古琴技藝而言,則是琴師和文人之爭。

藝術(shù)的職業(yè)化應(yīng)該是相對完善在周朝,在與天地接通的早期天文學(xué)家——巫的側(cè)畔,琴是師襄,師曠的專利,他們傾其一生,在技法和境界的天地構(gòu)建著琴魂,以另一種方式通天地,并匡扶著君王的審美與德操。

貴族的系統(tǒng)在漢代第一次更迭,由于地痞流氓劉邦的坐江山,這個決定了整個朝代的審美系統(tǒng)是從低俗化,女性化開始的,行文靡費,內(nèi)容并不完全堅實準(zhǔn)確的文體——漢代駢文大行其道,畢竟對于出身于市井的民而言,駢之華麗是引人注目的。

用玄學(xué)的意味來解釋的話,西周之陽剛至此變?yōu)殛幦幔伺c人之間的勾心斗角也有某種可能性是源自于流氓政權(quán)的建立和流氓話語的蔓延,對于低端之民,無法閱讀并創(chuàng)造文化,全部的智力用于坑害和算計,也算是一種自得其樂的智力馳騁。儒家系統(tǒng)被迫回歸的時候,更多的把文化色彩變成了奴化色彩,這也和政權(quán)的屬性是分不開的。

其后經(jīng)過幾代,文化士族系統(tǒng)建立,同時也確立了藝術(shù)的職業(yè)化,畫師是職業(yè)的,樂師是職業(yè)的。

而這個皇家系統(tǒng)在漢末崩潰的時候,職業(yè)化的琴師或者畫師作為群體又一次消失,文人化的進程初露端倪。

魏晉實際上是中國第一次藝術(shù)文人化走向的集大成,阮籍是個小團長,卻每日幽玄神思,妙手為文,哲學(xué)家是他,文學(xué)家還是他。

打鐵的文化先圣嵇康,掄大錘的臂膀手揮五鉉,看火候的眼睛目送歸鴻,哲學(xué)家是他,文學(xué)家還是他,音樂家依舊是他,他們其實是文脈流傳的士大夫階層;或者是擁有士大夫風(fēng)骨的民間散士,“公開隱居”的隱士,他們以某種生命態(tài)度標(biāo)明著自己的當(dāng)世格調(diào),因為靠近民間,得以被廣泛閱讀并被永恒記憶。

在這之前,文化的流變與更迭發(fā)生在朱門紫瓦的深宅大院,高高的石墻擋住了他們傳遞文化的故事,這事跡被他們以密碼的方式書成某個簡上的舊文,然后這古簡靜靜的睡在古書房的一隅,等候司馬遷和陳寅恪的認(rèn)領(lǐng)。文化成為某個階層的專利,和朝代無關(guān),和天下無關(guān)。

魏晉時期文人的文人化被紅塵見識了,他們詩書禮樂射御無所不涉獵,為的是形成一種文化基調(diào),完善一種文化人格,并以此區(qū)隔紅塵、他們隱妙的超高格調(diào)化作高高在上的草標(biāo),即待價而沽,又遙不可及,和統(tǒng)治階層做著時遠(yuǎn)時近、或忠或叛的博弈。

這格調(diào)本身成為他們的標(biāo)尺,在紅塵中樹立一個明明可見竟不可近的凌絕頂,于是,紅塵益發(fā)的希望靠近,這也成了后世各路文人自我塑造的風(fēng)格的原標(biāo)本。

而從技法屬性上,意境與格調(diào)成為他們區(qū)隔世俗自我標(biāo)榜的圍城,想必師襄子的十指遠(yuǎn)遠(yuǎn)靈活于先圣嵇康,但紅塵中的孤峰嵇康的樂音會成為萬代音準(zhǔn),便先圣頻頻錯音,他怎么錯過,后輩怎么過錯。

這也是中西方文化的一條分水嶺,倫勃朗即便能歌善舞,人們依舊聆聽法里內(nèi)利,愛因斯坦名震世界,但他拉琴時侯,樓下的鄰居會來砸門,人們還是去聽海菲茨。西方人的直面現(xiàn)實并且對立二元思維模式,決定了他們的職業(yè)化。

而中國的混沌學(xué)則是一人萬能,并萬世師表。

更重要的一條是,千古文人至此,在所有古圣先賢的技法牌位中轉(zhuǎn)一圈,重復(fù)一個千古不變的高度,并以此終生。

這就是中國美學(xué)模式,超越二字從未出現(xiàn),一切只是古來的好,所以永恒的哀嘆是:人心不古,琴音不古,畫意不古。

這個模式損毀,文化就損毀,文人就損毀,人性就損毀。

在中國,在已發(fā)生并已知的歷史,就是這樣,至今天無一例外。

其后,專職化和文人化交替輪回,一個模式完滿了走下坡路,另一個模式復(fù)興

唐代的走向是專職化,杜甫書法鏗鏘,但寫字的標(biāo)本是顏真卿、柳公權(quán),吳道子或許琴音繚繞,而人們只記憶其人仙品繪畫,當(dāng)然,他們都曾是國家官員,那只是因為文化的天下做官的都需要有文化,甚至他們是文化的創(chuàng)造者,而不會像文明的最黑暗時代,官僚是文化的毀滅者,他豎立政績就只知道拆遷……

文人化到了宋代復(fù)返回來,并達到頂峰。

書法蘇黃米蔡,詩詞蘇辛秦李,繪畫蘇米趙黃,你到處能看見東坡老的長髯飄灑,蘇東坡成了文人化的集大成者,什么事情都是他,連泡茶也要聽老先生說一句“蟹眼已過魚眼生”,茶師才覺得自己的事業(yè)也沾惹幾分風(fēng)騷。

重復(fù)的不是某種技能,重復(fù)的是通過技能的掌握達到的某種人生格調(diào)。而這個格調(diào)的重復(fù)保證了文化的安全,與政治的相對清明。一個琴棋詩書畫六藝皆通的人,即便做了官,也壞不到哪里去,那些藏在文化中的對道德的塑造會潛移默化的影響他的基本人格。這和背幾篇官場謊言就上崗,其后的所謂政治生涯只是上司的復(fù)讀機的官僚們,是兩個世界,謊言與口號造成的心靈黑暗足以讓其在一條黑路上越走越遠(yuǎn)……

香港的一位朋友囑托我應(yīng)該探討一下文化的職業(yè)化和文人化的問題,殊不知中國的文人在今天并不是沒有能力討論文化這件華服上的紋飾來自于布匹的裁縫還是職業(yè)繡工,他第一件事情,第一縷目光應(yīng)該直面這件華服被徹底撕毀的現(xiàn)實,去試圖給可憐的文明找一件哪怕是零碎的拼湊的舊衣,暫時避免這活了千古死在今朝的奄奄一息的文明被徹底凍結(jié)而死,沒有重生的機會……

所以今天的很多文化討論,不是這些細(xì)節(jié),是文化淪喪后,怎么恢復(fù)人性的問題,作為文人,不是怎么寫出華麗的花邊,而是怎么能夠又說真話又能夠活下去的問題……

看著我越寫越跑題的前言,我只好就此擱筆。

殊途同歸

云浩:前兩天呀,我跟雷激兄聊了一次,從對古琴的談?wù)撋夏兀业褂幸粋€感覺,就是雷激多多少少有一點把西洋音樂的那些東西在和我們的音樂在做一個融合。比如說像您們,就是可能更多的是強調(diào)一個古琴師個人的這種道德修為呀,這種人生境界呀,他可能是像西洋音樂一樣,先解決一些技術(shù)問題,因為西方音樂把那套技法、把那套東西都學(xué)完了,確實一腦袋褶子都長出來了。那這個東西是不是某種意義上丟掉了這種古琴的根本?您怎么看啊?

龔一:我覺得古今中外相通,尤其在藝術(shù)上,那你告訴的觀點呢,假如說常理推的話,是不完整的。說西方音樂總像是重技術(shù)技巧,這話對西洋音樂本身就缺乏了解。

云浩:您給說說看。

龔一:你剛說到我們注重人倫修為的這種涵養(yǎng)問題,是自我的一種修煉,也不完全的。哪一個二胡、笛子、古琴、琵琶、鋼琴、小提琴不能表現(xiàn)一個人思想感情的呢?那么多的古琴曲的取名和曲子的內(nèi)容的解說,是一千多年來古人就是說得清清楚楚的嘛,怎么就變成了光是這些個人的習(xí)性的修為呢?音樂就是表現(xiàn)人的思想感情、社會的重大題材,這個誰都是這樣。貝多芬吧,他把拿破侖寫進去了,《第五交響曲》呢,把人類的一種命運的思考寫進去了,他的《第九》呢,把全人類的和平寫進去了,誰說貝多芬作為個人修為呢?

云浩:明白。

龔一:嵇康彈《廣陵散》,故事緣起于《史記刺客列傳》,是義正詞嚴(yán)的社會題材。

再有呢,《離騷》描寫屈原,是個憂國憂民的偉大的胸懷和抱負(fù)。很多曲子其實都是寫人的、寫社會的,就我跟你說,我和很多人的觀點的不同,不同到現(xiàn)在,但我還堅持著我的思維,為什么呢?我的思維是基礎(chǔ)于事實。

云浩:基礎(chǔ)與事實

龔一:不是與,是于。我們古琴的基礎(chǔ)要建立在事實上面,你任何研究脫離了事實,單純主觀臆斷,那是不成熟的表現(xiàn)。

云浩:基礎(chǔ)于事實。

龔一:所以,我跟你說我和很多人的觀點不同,就在這個問題上,懂吧?

云浩:就是我怎么理解您這個基礎(chǔ)于事實,就是說要考慮……

龔一:你必須要存在呀,你存在于有《廣陵散》,有《離騷》的曲子,有《瀟湘水云》這樣的代表性的曲子,有《流水》,有蔡文姬,這些就是存在呀,這不就是事實嗎?你研究琴學(xué)脫離了這些內(nèi)容再去說,那不就是單憑自己的意愿和興趣了嗎?

云浩:我有一點明白了……

龔一:我研究你云浩,我不需要跟你云浩在一起多生活、多了解、多談想法、多溝通,我躲在我上海的自己的房子里,就能對你可以進行研究了嗎?

云浩:我懂您的意思。

龔一:這不是太簡單的道理了嘛。簡單到讓我感覺到有點著急,又簡單到太普通了,怎么變成了少數(shù)呢?變成了人家認(rèn)為離經(jīng)叛道呢,所以說我著急的不是我自己,我著急的是別人。

所以說任何學(xué)科進行研究的時候,一定要從本質(zhì)的角度去考慮,本質(zhì)的研究、課題的研究必須要求以歷史的事實的存在作為依據(jù)。

那么包括你剛剛理解我們,也是受了一些人的忽悠吧?

云浩:沒有,沒有,這事真沒有……

龔一:沒有,沒有就是說那你的單相思。然后呢,修為的問題呢,這是藝術(shù)的共同的功能,毛筆、書法、鋼琴、太極拳這些都是可以起到提煉自己修為的功能的,其中有一項古琴而已。也就是說不要變成了這種唯獨古琴是增加了文化修養(yǎng)的。而且呢,剛才你和雷激的這些觀點呢,也不完全正確,西方音樂和中國音樂一樣,沒有技巧是完不成韻味的。中國、外國都是一樣的。有的人,就跟你講的那個有點相似之處,外國人光是講技巧的,我們中國是講韻味的,簡直是笑話到我都不能笑的程度。

云浩:所謂技法與意境之爭,好比先有雞先有蛋……

龔一:幼稚。比如說小提琴《無窮動》這首曲子如果拉了不遛的話,他彈慢的也不行的。所以我們古琴技巧不好的話,這韻味是達不到的。

云浩:明白。就是舍去技巧,空談意境,就是無稽之談。

龔一:對。倪云林如果一支筆都攥不好,他哪能夠畫出那些稀稀疏疏、清微淡遠(yuǎn)的一種感覺呀。所以,我是把藝術(shù)的最高境界和最初步的技術(shù)性的訓(xùn)練看成是兩者不可分的。

云浩:明白了。

龔一:然后,還要分成先和后的,技巧在先,藝術(shù)的最高境界在后。你自己基本技術(shù)都達不了,你畫什么畫呢?你寫什么字?小伙子,我就隨便說說了。

君子之道

云浩:您對古琴應(yīng)該是非常了解了,因為您既是當(dāng)世的大家,同時您也是一個古琴方面的學(xué)者。

龔一:學(xué)的時間長而已。

云浩:就是您能言說一下古琴發(fā)展在歷史上的一個基本脈絡(luò),它什么時候大體上是呈現(xiàn)一種什么狀態(tài),它的發(fā)端在何時?

龔一:這個呢,我們一個是文字記載。一個是出土實物。這兩者都在春秋時代。

云浩:都在春秋時代。

龔一:對呀。春秋由《詩經(jīng)》里面記載,出土實物有曾侯乙墓里面的琴,到后來馬王堆里面的琴,所以說這兩者相應(yīng),這就確立了古琴的比較確鑿的年代。

云浩:有據(jù)可靠。

龔一:所以說我說古琴應(yīng)該是在三千年前就有了。

云浩:明白。

龔一:而且在社會上有所流傳了,但是那時候是叫做“琴”,但是后來叫做“古琴”,這里面有所區(qū)別,前面那個“琴”是后來“古琴”的前身。

云浩:就是它們倆從形制上到聲音上都……

龔一:一脈相承的,結(jié)構(gòu)、振動原理、發(fā)聲原理、形制基本相同,但是在尺寸上有點不一樣。這個呢,符合了事物的進化的規(guī)律,因為凡事都是比較粗糙到精細(xì),都是從簡陋到復(fù)雜,古琴藝術(shù)就在這條軌跡里面走到今天的。

云浩:明白。

龔一:然后到了唐朝以后。

云浩:唐朝……

龔一:因為唐之前沒有我們所見到的實物琴的存在。

云浩:就是我們現(xiàn)在能見到的最早的古琴就是唐朝的。

龔一:就是唐朝。有人說他家里有個漢琴,那么我也只能說是耳朵里聽過,因為現(xiàn)在言論是自由的嘛,對吧?所以說應(yīng)該說一般琴家說在漢魏時期定型,這也是一種說法,定型,定了型怎么沒見過呢?所以說還是片言只語的某些文字來說定型在那個時候,那么也可能吧,那就。但是有一條,唐朝的琴現(xiàn)在還在,那么就行了嘛,我們就唐朝到現(xiàn)在,假如說一千五百年的話,那么今天我們可以見到的琴的形制就是和唐朝琴是一模一樣的。一模一樣反映了歷史的確鑿,悠久,同時又反映了唐朝時候的形制已經(jīng)是比較完美的了。一千五百多年來基本上沒有變化。

云浩:沒有太大變化。

龔一:對。所以說看來這是一個樂器結(jié)構(gòu)。內(nèi)容呢,我剛才說了,它風(fēng)花雪月也好,重大社會題材也好,都是表現(xiàn)人的思想感情的,這一條古今中外所有的藝術(shù)都是這條規(guī)律,古琴亦然。

云浩:明白。

龔一:所以說呢,我們認(rèn)清了這一條,只不過是時代的不同了,唐朝的時候,比如說唐早期的作品有寫孔子的,也有寫文王的。

云浩:是《文王操》嗎?

龔一:是,到后來有寫屈原的,也有講到了司馬相如的,還有《刺客列傳》的,但到了南宋,有寫文人憂慮國家的安危這樣的《瀟湘水云》的,到清朝還有寫岳飛《滿江紅》的。這些呢,就是我說的是存在事實,因此,我得出的結(jié)論,古琴也和別的樂器是抓住了一個社會重大題材,表現(xiàn)了人的思想感情的。而且再說得時髦一點,它還抓住了“主旋律”這三個字。我們今天來說主旋律一般是從政治上來說的,歌頌的、陽光的什么,那么這個呢,我是更大的范圍,他總是寫正面的,他寫岳飛,他可是不會寫秦檜的,寫了屈原沒有寫楚懷王的,像這些呢,就是說藝術(shù)作品都是抓住了陽光的一面。歌頌的一面。

云浩:或者換一個說法,是不是它是一種君子之道?

龔一:君子之道,是的。但是你不要把二胡、笛子、琵琶、鋼琴都排在外面,都是一樣的,都是君子之道。我剛才不是說了嗎,這是藝術(shù)的共同的規(guī)律。

云浩:但是古琴的地位可是比它們高太多了。

龔一:你說的這是古琴的另外一個問題,什么問題呢?古琴的地位是高,這是客觀事實。那你分析分析什么原因呢?

云浩:是啊,我就想,這個是真想請教于您。

龔一:那么這個呢,很簡單,因為我的學(xué)問是非常粗淺的,都是白話式的,就是主要是由八個字的人掌握了它。

云浩:八個字?

龔一:帝王將相,才子佳人。你看嘛,皇帝、宰相、大將軍、李白、白居易、蘇東坡、歐陽修、司馬相如,再到《明朝傳奇》里面去看,清朝的小說《紅樓夢》、《西廂記》,一直到現(xiàn)在的金庸的武俠小說,都是這八種人在掌握著它。這八種人掌握了以后呢,還有八個字,這八個字的人呢,他有權(quán)、有錢、有才,才就是文化,基本上是。

云浩:明白。

龔一:還有有閑,他有閑工夫啊,他可以出書啊,出譜子,寫論文。皇帝說他喜歡,他就有能力收集天下琴,有能力架構(gòu)一座萬琴堂……

云浩:是不是還有這么一種可能性,當(dāng)然我不太懂古琴,就是古琴的這種演奏方式,包括它的形制本身,藏著一個中國人的這種審美的一種極致的追求,就是別的琴也有審美,但不是頂尖,沒到那個尖兒上。而古琴的這個形制呢,千古以來就是沿著中國人審美的那個最核心的東西在發(fā)展,最后它代表了人們這種音樂文化的一種至高的境界,是不是可以這么理解?

龔一:你對文化很有思考,但在我看來這是表象的,最根本的是它的內(nèi)容所決定的。

云浩:內(nèi)容決定的。

龔一:對呀,你在所有樂器里面,你去看,要說歷史,大家都很長,要說別的樂器也很長的。

云浩:是啊。

龔一:但是它沒有這個內(nèi)容。

云浩:那為什么呢?

龔一:你有一千年以前的內(nèi)容嗎?沒有,五百年以前呢?也沒有。所以說是近現(xiàn)代一些作品,就是一個歷史,第二,我動不動就是《史記·刺客列傳》,我動不動就是漢代文人與名人蔡文姬的故事,反映了東漢民族戰(zhàn)爭為背景的,我們?nèi)A夏人的題材呀。我們一表現(xiàn)就是二十多分鐘嘛,《廣陵散》,一般的曲子都是如此深刻,如此精到,是這個原因才會讓你古琴占有了這么高的文化地位。

云浩:那先生,比如說我要反問,那比如說像塤、笛子、簫,包括一部分拉弦樂器、彈撥樂器,也都很早,并不比古琴晚,為什么它們就沒有這個東西?

龔一:我不跟你說了嘛,八個字,我是皇帝呀,我是把這件樂器捧得至高無上啊。因此,城中好高髻,你城里頭、皇宮里頭都喜歡把頭發(fā)梳得高高的了嘛,那么老百姓不就全部都要仿之了嘛。

云浩:對,這個說得好。

龔一:所以說,這樣的一個內(nèi)容又是那么深度,又有廣度,又有社會的大題材,那么又加上我八個字的人的抬轎子,那么當(dāng)然這門藝術(shù)不就高了嘛。那么不大有人去談塤的呀,即使是笛子已經(jīng)很流傳了,也有很多唐詩在里面,還有寫了關(guān)于《梅花落》這些題材,可是它沒有曲子。所以說,這里面我們古琴有曲子的存在,還有一個,有完整的記譜法的存在。

云浩:完整的記譜法。

龔一:這就是所有的民族樂器所不具備的條件。

云浩:明白。

龔一:那么它時間那么長,有那么豐富的遺產(chǎn),又有著自己的理論體系、美學(xué),所以說呢,它就成了一個堡壘。完整的一個體系。就像京劇、昆劇一樣,但是到了這個階段的一門藝術(shù)再要突破,也有它的難處。因為你勢必太堅壘,要把它從外面打進來,從里面打出去,也不容易的。

云浩:明白。

龔一:所以說在這樣的體系完整、理論、審美、社會地位、樂曲、歷史,都是比較具有代表性的一件樂器、一門藝術(shù),它要改革就有它的難處。所以我成為少數(shù)人也有它的道理。

中華形制

龔一:你說的這個為什么它會有這么高的社會地位?那么你剛才說的呢,也有,比如說它的形制,它的形制嚴(yán)格地說,四川,四千多年以前的一個古墓,好像叫金沙遺址的,我記不住了。四千多年,他的墓里挖出來的,有一種器皿,這個器皿的形制就是我們古琴。

云浩:器皿?

龔一:這個器皿,就是大概二十多公分長,大概五公分寬,這么一件器物,可以說從四千多年前一直到現(xiàn)在明清出土的中間都有它的存在。

云浩:五公分,這個太小了吧。

龔一:大概就這么大,這個呢,連臺灣故宮里面的長者都說不清它是叫什么。這種東西我們也有叫做“玉琮”的。也有叫做“琴撥子”的,(龔一先生后來電話告訴我這個應(yīng)該叫做“柄型器”)這是一種家里頭的一種小用具。我是想跟你說,這個形狀就是我們?nèi)A夏民族所喜歡的一種線條、一種結(jié)構(gòu)。

云浩:這個我太感興趣了。

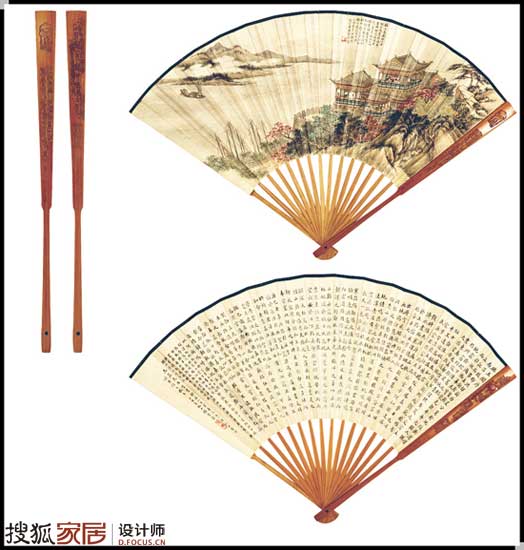

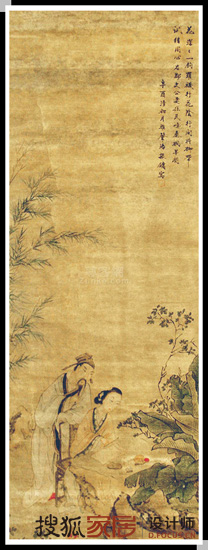

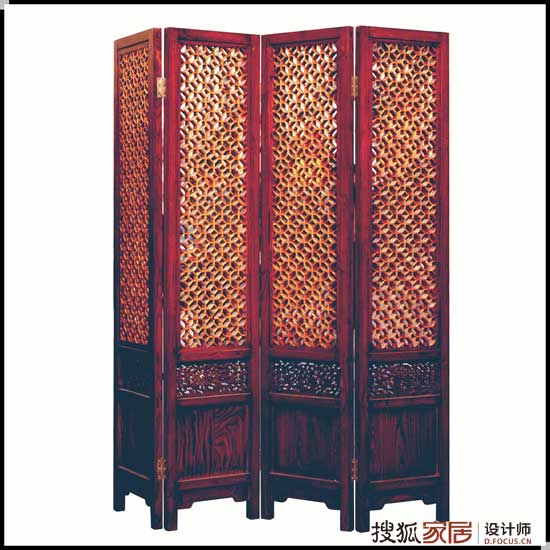

這種細(xì)長條的比例,就是龔一先生所說的琴撥子的比例,這個比例蔓延在中國很多藝術(shù)作品的形制中。

龔一:這個美學(xué)延續(xù)了四、五千年,因此,到了古琴上,是這個形狀,這個美學(xué)的擴大、延伸。

云浩:這個就相對于他們西方的那個“黃金分割率”,我們是這種形制的。

龔一:對,對。這個呢,因為我現(xiàn)在,你想用我的話呢,我還找不到,我一直沒有找到正確的名稱,因為在臺北故宮博物館參觀的時候,我和他們的館長秦孝儀,我說:“你們這個標(biāo)標(biāo)錯了,這不是琴撥子,首先我們不會用它來撥琴的。”他馬上把我?guī)У嚼锩妫粋€河南籍的一個老前輩。老前輩是謙虛讓我驚訝,“哎呀,我們也不懂啊,我們也就隨便地先標(biāo)上個名字吧,哎呀,您是大陸來的專家,您跟我們說一說。”搞得我有點難為情了,這個長者大我少不了二十歲,在他們故宮博物館的后面的古書房里面在跟我聊天說,所以說呢,這些東西呢,就是我們還要細(xì)膩地去研究,不要大囫圇地研究學(xué)問。

書畫

書畫

家具

從書畫到家具,從文化文本到日常生活,這個比例到處都是。

筆者很熱切的請對文化和美學(xué)關(guān)心的有識之士,來尋覓并完善這個比例所揭示的中華美學(xué)系統(tǒng)。

云浩:明白。

龔一:為了求得某種效果,或者是報紙上頭版頭條,或者是我第一發(fā)明人,不要為這個去研究學(xué)問。

云浩:太棒了,真好。

龔一:不是,你不要說我好與不好。我這就是常年以來的一種感悟。這感悟行嗎?我也不敢說。

云浩:非常棒。

歲月如紋

龔一:反正我就是這樣的,看到一樣?xùn)|西,然后做了一番聯(lián)想。就是它的總的形制這個很重要。第二,它集書法、篆刻、歷史、文玩于一身。你想,它的斷紋斷出了那么多的有規(guī)則的紋飾,而且是自然而然的紋形。

云浩:紋形?

龔一:就是紋路的紋,形狀的形。那么像這樣的東西,多少代的琴家把玩不已的。出現(xiàn)過某一張琴在西湖杭州,故往西湖之上,無不往訪之。就是沒有人不去看這架琴的。

云浩:明白。

龔一:這架琴,一張琴上三種斷裂的紋形,那么這當(dāng)然就很珍貴的了。假如說這張琴紋身都像蛇的肚子那樣的蛇腹,你想那也是非常大氣;假如渾身細(xì)膩如牛毛,這樣的斷紋誰不珍視呢?

云浩:是。

龔一:然后還有寫字的一組,那邊一組加了花蕾的梅花,我們叫做“梅花斷”。雖說它是自然的干裂,但是它是一種美術(shù)。

云浩:明白。

龔一:是一種圖文,是一種包含了歷史滄桑感的一種記錄。

云浩:好。

龔一:所以說這一點已經(jīng)被人證完了。然后造琴的人在兩片木頭合攏的時候,你這個云浩就寫上了,我采于東山之陽,桐木,然后如何如何,你造琴于大唐開元年,然后嘛,施以,施工的施,施以什么什么,南方田地之漆,然后還寫上“云浩制作”,你看看這個本身不就是一個歷史的記錄了嘛。

云浩:而且您剛才說了一個東西,我特別有感觸,就是古琴的這種裂紋,它跟我們的文字之間都有一種非常默契的美學(xué)呀。

龔一:對。

云浩:因為這個裂紋是歲月造的,它不可能是人為。但是我們的匠人就能讓上面的裂紋都跟我們的文字之間產(chǎn)生一種關(guān)聯(lián)。

龔一:但是呢,這個裂紋不是做琴的人做出來的,是時代風(fēng)化日蝕才會形成的。制作者倒真是把握不準(zhǔn),就像燒窯一樣,你要燒出完全理想中的窯變那有點難處。

云浩:明白。

龔一:它經(jīng)過多少度了以后,它自然而然要變成紅、變成白。

云浩:對。

龔一:這個有時候控制不住,所以它一件窯里的制品往往并不是它的工序的復(fù)雜,而是它自然形成,然后數(shù)量極少。

云浩:有很大偶然性。

龔一:所以說這是跟古琴的斷紋也有相似之處。

云浩:我是不是可以這么樣地把這個古琴在中國的地位這樣描述一下,您聽聽對不對,因為剛才一直在聽您說,我想了一下。

龔一:這樣的,小伙子,你先不用說,你反正寫,寫了以后你再發(fā)給我,我再幫你再看,有沒有出入,就是寫得更好。

云浩:好的。

龔一:因為你的角度比我要更寬廣。

云浩:您這么說,我就好好努力看看。